具体描述

| 图书基本信息 | |||

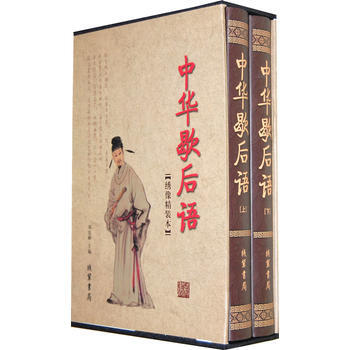

| 图书名称 | 中华歇后语 | 作者 | 郑宏峰 |

| 定价 | 335.00元 | 出版社 | 线装书局 |

| ISBN | 9787512000636 | 出版日期 | 2010-01-01 |

| 字数 | 页码 | ||

| 版次 | 1 | 装帧 | 盒装 |

| 内容简介 | |

歇后语是我国人民在日常生活中创造出来的一种独特的语言形式,是汉语语汇的重要组成部分。它以独特的结构、生动的表现形式和妙趣横生的表达效果,为群众所喜闻乐见,具有鲜明的民族特色和浓郁的生活气息,集中反映了人民群众的聪明才智。 |

| 作者简介 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 目录 | |

| 上册 A B C D E F G H J K L 下册 M N O P Q R S T W X Y Z |

| 编辑推荐 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 文摘 | |

| 精彩内容敬请期待 |

| 序言 | |

| 精彩内容敬请期待 |

用户评价

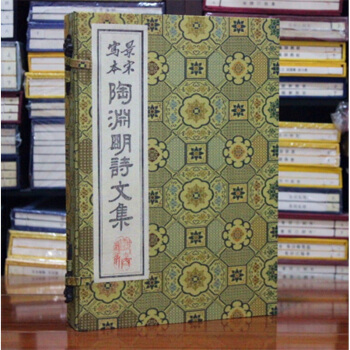

这本书的出版质量,尤其是装帧和纸张的选择,真的体现了对阅读体验的极致追求。对于我这样偏爱实体书的读者来说,拥有一本制作精良的线装书,本身就是一种精神享受。拿到书后,我首先感受到的就是那种线装书特有的、需要双手配合才能稳定翻开的“笨拙”美感,这和快速浏览电子文本的体验截然不同。它要求你慢下来,郑重对待。内容上,我对其系统的整理和详尽的收录表示赞赏,这对于任何想要系统学习或研究中国民间谚语和俗语的人来说,都是一本不可或缺的案头书。我将它放在书架上最显眼的位置,偶尔会信手拈来翻阅几页,每一次都能从中汲取到新的灵感和对古人生活哲学的洞察。它不仅仅是知识的集合,更是一种文化精神的载体,值得珍藏和反复品味。

评分作为一名对民俗文化有长期关注的业余爱好者,我一直在寻找那种既权威又不失烟火气的文化读物。这本书恰好填补了这一空白。它没有过度学院化,使得非专业人士也能轻松入门,但其内容的扎实程度又足以满足专业人士的考证需求。在阅读过程中,我常常会停下来,思考这些歇后语产生的时代背景和社会情境。例如,有些关于农耕、手工业的表达,现代人可能需要查阅资料才能完全理解,但这恰恰是本书的魅力所在——它强迫读者去重新连接那些正在流失的传统生活方式。我特别喜欢书中所附带的一些简要的背景注释,它们如同灯塔,指引读者理解这些语言背后的文化脉络。这种深层次的互动,让阅读过程变得异常充实和有意义,它不再是单向的知识灌输,而是一场双向的文化考古之旅。

评分近来翻阅了不少民间智慧方面的典籍,深感语言的精炼与妙用。《中华歇后语》这个主题本身就极具吸引力,因为它直指民间口语中最生动、最具画面感的表达方式。我个人对语言学的研究略有涉猎,因此特别关注这些短小精悍的句子是如何通过生动的比喻和巧妙的转折,将深刻的道理或生活现象刻画得入木三分。这本书的排版布局给我留下了深刻印象,它没有采取那种过于现代的图文混排,而是保留了古典文献的清爽和条理分明,这使得在查找和对照不同的歇后语时,显得格外清晰。我特别喜欢那些需要一定生活经验才能完全领悟的俚语,每一次理解,都像解开了一个小小的文化密码,成就感十足。这种阅读过程并非一蹴而就的轻松,它需要读者调动自己的生活阅历和背景知识进行“解码”,每一次成功解读,都让人对先人的智慧感叹不已。这本书无疑为我们提供了一个极佳的窗口,去窥见普通人在日常生活中锤炼出的语言艺术。

评分这本装帧古朴的书籍,光是捧在手里就能感受到一种沉甸甸的历史厚度。我一直对传统文化中的智慧结晶抱有浓厚的兴趣,而线装书的形制本身就自带一种仪式感,让人在翻阅时不得不放慢速度,细细品味每一个字。这本书的纸张质地和油墨气息,仿佛带着一丝旧时光的味道,即便是全新的印刷品,也努力复刻出了那种久远的美感。我尤其欣赏出版社在细节上的用心,比如封面烫金的纹路,以及书脊装帧的严谨,都显示出对传统工艺的尊重。初次翻阅,我并未急于深入内容,而是沉浸在那种对古籍的敬畏之中。它不仅仅是一本书,更像是一件工艺品,一件值得收藏和珍视的文化载物。这种实体书的体验,是任何电子阅读器都无法替代的,它提供了一种全方位的感官享受,让人在阅读的同时,也在进行一场与过去的对话。我期待着能在这本实体书中,找到那种穿越时空的连接感,感受到传统智慧的温度与力量。

评分坦白说,我对这类工具书性质的读物,通常会抱持一种“重在收集,轻在阐释”的预期。然而,这本书在内容组织上展现出的系统性和深度,让我有些惊喜。它显然不仅仅是简单的词条堆砌,而是经过了精心的梳理和分类,这对于研究者或深度爱好者来说,简直是福音。我注意到,不同地域、不同历史时期的歇后语都有所体现,这使得整部作品的覆盖面非常广博,展现出中华文化强大的生命力和适应性。我个人习惯于随机翻阅,每次都能发现几个前所未闻、令人会心一笑的表达。这种“不期而遇”的惊喜感,正是阅读传统文化宝藏的乐趣所在。它让我意识到,许多看似简单的民间俗语,其背后蕴含的社会结构、价值取向和审美情趣是何等丰富。这本书无疑是梳理和保存这些口头文学遗产的一项重要工作,其价值不可估量,足以成为案头常备的参考佳作。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有