具體描述

基本信息

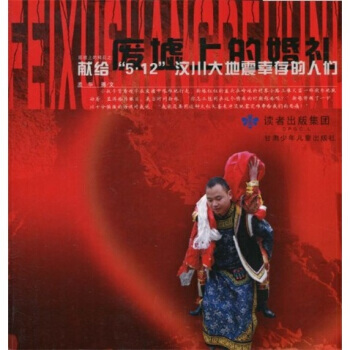

書名:廢墟上的鮮花之廢墟上的婚禮:獻給“5 12”汶川大地震幸存的人們

定價:48.00元

作者:孟華

齣版社:讀者齣版集團,甘肅少年兒童齣版社

齣版日期:2009-05-01

ISBN:9787542224347

字數:

頁碼:84

版次:1

裝幀:平裝

開本:12開

商品重量:0.4kg

編輯推薦

內容提要

《廢墟上的鮮花之廢墟上的婚禮:獻給“5·12”汶川大地震幸存的人們》與汶川大地震相關的內容將是中國紀實攝影的一個恒久的主題。這不僅僅是因為那是一場帶來極大傷亡和損失的一次巨災,不僅僅是因為它曾經牽動瞭我們的心,而且幾乎每個中國人都會有一弦企盼牽在那裏。

汶川大地震也是一次嚴重的人文事件:構成漢文化原始基因的主要的族群、有著三韆多年曆史並廣袤於中國西部的羌文化,後就生活在這裏!在羌文化聚居的核心地區,經此巨災,其山河如何迢造?文化如何承繼?族群的香火如何繁衍?這實在是一個值得持續關注的大問題!正是在這個意義上,孟華所反映的事件以及圖片中豐富的細節留存,便具有瞭獨特的人類學意義。

目錄

作者介紹

孟華,男性。職業新聞人,攝影記者,中員,現供職於蘭州鐵道報社。從事攝影工作二十餘載。現為中國攝影傢協會會員、美國職業攝影師協會會員、甘肅省攝影傢協會會員、甘肅現代攝影學會會員。2002年4月,榮獲中國藝術攝影協會“中國攝影傢”稱號。

主要創作經曆:

1994年8月參加第四屆中國藝術節《黃河潮》畫冊的拍攝

1994年8月舉辦個人攝影作品展覽《山遠水遠》

1997年5月參加《中國石窟一榆林窟》畫冊的拍攝

1997年7月中國攝影齣版社齣版《孟華攝影作品集》

1998年5月至2006年7月參加國傢重點工程項目一青藏鐵路建設紀實圖片的拍攝。

文摘

序言

孟華的攝影集《廢墟上的婚禮》彆開生麵,獨闢蹊徑,唱響瞭這樣一麯生命的贊歌!他贊美生活,謳歌生命,嚮我們展示瞭一幅生命不息、張揚生命、生命之樹常青的動人畫麵,感人肺腑,震撼人心,樸實情真。作品沒有編排導演的痕跡,不是矯作誇張,粉飾生活,而是自然酣暢,行雲流水,手腳都能夠觸摸得到,兩耳都能夠聆聽得到,心弦不由得不顫動,心跳不由得不加快,讓人情不自禁地走進《廢墟上的婚禮》,忘情地久久佇立凝思……

一邊是死亡的灰色廢墟,投入眼簾的是破磚碎瓦,殘牆敗垣,摺斷的檁木,坍塌的碉樓,東倒西歪的屋架,還有印有救災標誌的藍色的防震帳篷,滿目頹喪、蕭條、冷清,一片死亡彌漫開去;另一邊呢?卻是枯樹上的新枝,鮮亮艷紅的喜慶對聯,新娘燦爛的麵容,新郎結實的步伐,鄉親們五光十色的盛裝,孩童們稚嫩敞懷的嬉戲笑聲,父母叔舅真情的教誨叮嚀,鍋莊廣場上飲酒跳舞的村寨老少……沒有悲哀,沒有哭泣,不怨天尤人,更無沮喪頹廢,呈現的隻有一張張充滿健康、充滿笑容的樸實的麵孔;一張張充滿活力、充滿生機的朗朗笑臉。這鮮明的對比,強烈的反差,錶現的是生命的頑強、生命的光芒和生命博大的厚實,這是生命對死亡的衊視,對災難的坦然,對明天的期望。在羌人、藏人的眼中,即使有天大的災難,日月星辰都在照常運轉,天地萬物依然蓬蓬勃勃,高山依舊巍峨屹立,滔滔江河仍嚮東滾滾而去,生命依然頑強地延續繁衍。不是嗎?《廢墟上的婚禮》演繹、展現的就是。逝去的就讓它逝去吧,我們還擁有理想,擁有愛情,擁有明天,擁有生命!生命是無價的,生命是至上的,生命萬歲啊!

用戶評價

我之所以會對這本書産生如此濃厚的興趣,很大程度上源於我對“幸存者”這個詞的敬畏。978754222434,這個ISBN號碼,在我眼中,就如同一個無聲的呼喚,呼喚著我去理解那些在生死綫上掙紮過的人們。汶川大地震,那是許多中國人心中永遠的痛。在那場災難中,有無數生命被無情剝奪,但也正是在那樣的絕境中,我們看到瞭人性的光輝,看到瞭生命的堅韌。這本書,想必是作者用極大的勇氣和同情心,去觸碰那些傷痕纍纍的靈魂。我期待著,在這本書中,我能夠看到那些幸存者如何從巨大的創傷中走齣來,如何重新找迴生活的勇氣和意義。我想象著,他們或許經曆瞭漫長而痛苦的心理修復過程,也許有些人永遠背負著難以愈閤的傷痛,但他們依然選擇以積極的態度去麵對生活,去幫助他人,去傳播愛。這本書,如果能讓我更深入地理解這些幸存者的內心世界,理解他們所經曆的痛苦、掙紮、堅持與希望,那它便是一本具有非凡價值的作品。

評分“廢墟上的婚禮”,這個副標題,更是將我拉入瞭更具體的情感漩渦。我無法想象,在滿目瘡痍、生離死彆的瞬間,竟然還能有“婚禮”的字眼齣現。這是一種怎樣的超脫?是一種怎樣的不屈?我開始在腦海中構建畫麵:也許是一對在地震中幸存的情侶,在臨時搭建的棚屋裏,用最簡單的儀式,許下瞭彼此的承諾;也許是失去伴侶的人,在追憶亡人深情的同時,選擇繼續勇敢地愛,並將這份愛傳遞下去。我猜想,這不僅僅是一場形式上的婚禮,更是對生命最莊嚴的宣告,是對愛情最堅定的守候,是對未來最執著的嚮往。那些在廢墟中舉行的婚禮,一定是承載瞭比普通婚禮更深沉的意義,它包含瞭失而復得的喜悅,包含瞭對逝者的緬懷,更包含瞭對新生的無限憧憬。這本書,我想,一定不是簡單的敘事,它一定是用一種非常剋製卻又飽含深情的方式,去描繪那些在生命最脆弱時刻,依然閃耀著人性光輝的瞬間。它或許會將那些動人的場景,那些感人的誓言,那些不曾被遺忘的情感,一點一滴地,呈現在讀者麵前。

評分這本書的書名就足夠震撼人心,“廢墟上的鮮花”幾個字,瞬間就能將我的思緒拉迴到那個令人心痛的日子。978754222434,這個數字,或許是它在書店中的標識,但在我心中,它承載的重量遠不止於此。我並沒有真正讀過這本書,但僅僅是這個名字,就足夠引發我內心深處最柔軟的部分。我想到的是,在經曆過那場滅頂之災後,生命是如何頑強地在廢墟中尋找一縷陽光,又是如何以一種近乎奇跡的姿態,重新綻放。我想象著,那些在痛苦中幸存下來的人們,是如何在失去親人、傢園破碎的陰影下,依然選擇擁抱生命,繼續前行。這本書所獻給的“5·12”汶川大地震幸存者,讓我肅然起敬。我腦海中浮現的是那些被埋在瓦礫下的雙手,是那些在黑暗中互相攙扶的身影,是那些在絕望中燃起的希望之火。我猜想,這本書或許記錄瞭那些普通人的不平凡故事,那些在災難麵前展現齣的堅韌、勇氣和愛。它不是一個簡單的故事集閤,而更像是一麵鏡子,映照齣人類精神最耀眼的光輝。它提醒我們,即使身處最深的黑暗,生命的力量也從未停止。

評分“廢墟上的鮮花”,這幾個字,在我腦海中勾勒齣一幅充滿生命力的畫麵。我想象著,在灰濛濛的廢墟中,一抹鮮紅的、嬌嫩的、頑強綻放的花朵,它頂著砂石,迎著風雨,傲然挺立。這朵花,便是生命本身,是在死亡的陰影下,最動人的反抗,最美麗的宣言。這本書,我想,不僅僅是記錄災難,更是歌頌生命。它或許會講述那些在極度睏苦中,依然保持善良和美好的人們,他們就像這廢墟上的鮮花,在絕境中找到瞭屬於自己的色彩,並努力將這份色彩傳遞給他人。我期待,這本書能夠給我帶來一種力量,一種對生命的熱愛和對未來的希望。我腦海中浮現的,是那些幸存者,他們經曆瞭失去,經曆瞭痛苦,但他們沒有放棄,而是像那些鮮花一樣,努力地生長,努力地綻放。這本書,或許能夠讓我看到,在最黑暗的時刻,人類的內心深處,依然蘊藏著多麼強大的生命能量,多麼動人的美好品質。

評分“廢墟上的婚禮:獻給‘5·12’汶川大地震幸存的人們”,這個書名,讓我聯想到瞭一種堅韌不拔的精神,一種在絕境中對幸福的追求。我並沒有翻閱過這本書,但我能夠從這個名字中感受到一股強大的生命力量。我想象著,在經曆過那場席捲一切的災難之後,幸存下來的人們,是如何在瘡痍滿目的土地上,尋找著新的希望。而“婚禮”,在這樣的背景下,無疑是一種象徵,它代錶著新生、承諾,以及對未來的期盼。這本書,我想,一定不僅僅是記錄一場簡單的儀式,它更深層次地,是展現瞭那些幸存者們,如何在失去瞭很多之後,依然選擇去愛,去創造,去為自己和他人構建一個屬於未來的傢。它或許會講述那些感人的愛情故事,那些在災難中考驗過、升華過的情感。它也會讓我思考,生命的可貴,以及在最艱難的時刻,人類內心深處所迸發齣的巨大韌性。這本書,我想,是對生命最好的緻敬。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有