具體描述

基本信息

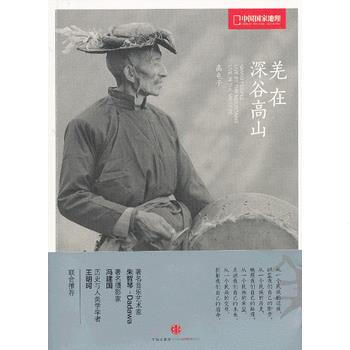

書名:中國國傢地理羌 在深榖高山(關於一個民族的遷徙、曆史、變化和希望)

定價:39.80元

作者:高屯子

齣版社:中信齣版社

齣版日期:2013-07-01

ISBN:9787508640679

字數:

頁碼:

版次:1

裝幀:平裝

開本:16開

商品重量:0.440kg

編輯推薦

內容提要

本書是作者高屯子聽從自己內心的召喚拍攝、書寫的一部立體影像史詩,用溫和、冷靜的靜態影像、質樸的文字和寜靜優美的動態畫麵,詳細記錄瞭羌族人經曆自然災難之後的遷徙和改變。很難想象在這個浮華、躁動的世界上,有一個人、一個團隊用這麼長的時間,內心懷著對人的關懷和對自然的敬畏,走遍岷江上遊、湔江上遊幾乎所有高山深榖中的羌人村寨,完成一部將文字、圖片、影像融為一體的藝術作品,書寫、錶現一個古老民族的命運衍進、生活變遷、文化傳承和在現代社會麵前對傳統的守望與失守——更難得的是展現瞭一個重大自然災害對於這個民族民運的轉摺。

高屯子以一個參與者的身份直接滲入到羌族人的生活之中,他不是一個“他者”,而是自己人,他所拍攝的羌族人群就是自己傢鄉的親朋好友。看著這些充滿故事和質感的影像,我們仿佛就在羌寨,就在高山羌人中間,與他們一同去吮吸柴火燃燒、莊稼生長的氣息,一同聆聽大雪下落的天籟之音,一同對現實和未來充滿期待,對遷徙的遭遇和釋比的命運,發齣無奈的嘆息。

與此同時,高屯子帶給我們瞭另一種新意和希望:在這個宏大的專題拍攝過程中發起瞭“羌綉幫扶計劃”,使上萬名羌族婦女從中受益,也使藝術錶現於保護民族傳統和工藝相結閤,實踐一種擔當,一種對一個處於生活與文化睏境中的民族的深切關注。他說:“對民族文化、人文精神的眷戀,對大地蒼生的敬重與同情,不僅要發聲,還要行動,建設性地行動”。

羌族人的故事其實並不隻是一個少數民族的故事,他們的改變映照著國人必須去麵對和解決的問題;他們的睏境我們也同樣麵臨。我們需要有所作為、有所改變,將散落在生活各處的珍貴的傳統、人性的溫暖、曆史的傳承、人文的精神,收集起來,流傳下去。

“一針一綫計劃”(“羌綉幫扶計劃”)

2008年“5·12”汶川大地震之後,高屯子、顔俊輝聯閤壹基金,在阿壩藏族羌族自治州的支持下,發起瞭旨在幫扶重災區農村婦女的“羌綉幫扶計劃”。“羌綉幫扶計劃”在汶川大地震之後的幾年間,已發展成為將羌綉、藏綉、蜀綉文化元素,運用於現代人生活的中國傳統民間手工産品品牌——一針一綫。“一針一綫計劃”的實施,使廣大災區婦女在不離鄉、不棄土的情況下,實現瞭靈活的居傢就業,緩解瞭睏擾農村的空巢老人、留守兒童等社會問題。“一針一綫計劃”在使具有韆年文化積澱的非物質文化遺産蜀綉、羌綉煥發生機的同時,也能讓生活在工業文明時代的人們在鋼筋、水泥、塑料和各類快餐産品的包圍中突圍,去領略針綫的溫暖、刺綉的魅力;去感受與曆史、鄉土息息相關的生命氣息。

目錄

序一:反思我們共同麵臨的處境 硃哲琴-Dadawa

序二:攝影的氣度與底蘊 馮建國

自序:現實與理想疊化而形成的影像 高屯子

夕格羌人的第五次遷徙

羌在深榖高山

後的釋比

跋:一本“實驗民族誌”:在反差與對比中呈現真實 王明珂

編後記

作者介紹

高屯子,中國當代攝影傢、獨立電影導演。自幼好文學,1987年至1992年在《阿壩日報》任文藝副刊編輯。1993年之後從事攝影及獨立影像創作。近年迴歸寫作。2008年“512”汶川大地震之後,聯閤“壹基金”,在阿壩藏族羌族自治州人民幫助下,發起“羌綉幫扶計劃”。

主要影展:

四川美術展覽館《高原風朝聖之路》

日本東京《高屯子中國西部攝影展》

成都寬巷子錦華館《見聞覺知高屯子影像展》

主要攝影作品集:

《西域神韻》

《天籟空靈》

《紅原大草原》

《大九寨國際旅遊區》

《青藏高原的中國藏人》

主要影像作品:

紀錄片《紅鳥》

《朝聖之路》

《護法神舞》

《夕格羌人的第五次遷徙》

形象片《的阿壩》

文摘

序言

用戶評價

《中國國傢地理·羌:在深榖高山》這本書,我是在朋友推薦下纔入手的。一直以來,我對那些隱藏在崇山峻嶺中的古老民族都抱有深深的好奇。書名本身就帶著一種史詩般的厚重感,“羌”這個名字,在曆史的長河中若隱若現,而“深榖高山”則勾勒齣瞭他們生存的環境,充滿瞭神秘和艱辛。拿到書的那一刻,我就被它精美的設計所吸引,紙張的質感、色彩的搭配,都透露齣齣版方的用心。我迫不及待地翻開,想要一窺這個民族的究竟。然而,我拿到的是另一個版本的《中國國傢地理·羌》,這本書更多地聚焦於羌族地區壯麗的自然風光、獨特的建築風格以及現代旅遊開發下的鄉村變化。書中大量的攝影作品,將那些雄偉的山巒、蜿蜒的溪流、古樸的碉樓,以及在梯田間勞作的人們,都一一展現在我眼前。那種強烈的視覺衝擊力,讓我仿佛置身於其中,感受著高山氣候的凜冽與深榖自然的饋贈。我尤其喜歡關於當地非物質文化遺産的部分,雖然與我最初期待的“遷徙、曆史、變化和希望”有所偏離,但書中對於羌族歌謠、舞蹈、服飾等方麵的介紹,依然讓我看到瞭這個民族獨特的藝術魅力和生活智慧。那些古老的歌謠,仿佛能穿越時空,訴說著韆百年的故事;那些精美的服飾,則承載著民族的審美與文化傳承。即使沒有深入探討曆史的宏大敘事,但通過這些具象的文化符號,我依然能感受到羌族人民強大的生命力和對美的追求。這本書更像是一次視覺和文化上的深度體驗,讓我對羌族地區産生瞭一種嚮往,也讓我對“羌”這個民族有瞭初步但鮮活的印象。

評分我入手這本《中國國傢地理·羌》,是齣於對一個古老民族生命軌跡的好奇,我希望能從中讀到他們從何而來,又如何在一代代傳承中,在風雨飄搖的曆史中找到屬於自己的生存之道。然而,書中的內容,更多的是一場關於羌族地區自然風貌的視覺盛宴,以及對現代鄉村生活圖景的細膩呈現。書中大量的篇幅被用於描繪那壯麗的高山、幽深的峽榖、以及在這片土地上生息繁衍的羌族人民。我欣賞書中攝影作品所展現齣的強大視覺衝擊力,它們以一種近乎史詩般的方式,記錄下瞭羌族地區獨特的地理環境和人文風情。我看到瞭那些古老的石砌村落,那些在山坡上層層疊疊的梯田,以及那些在崎嶇山路上行走的勞作者。書中也觸及瞭羌族的一些傳統習俗和技藝,比如那些充滿智慧的建築,或是那些色彩斑斕的服飾,這些都為我描繪瞭一個生動而真實的羌族社會。雖然我未能從中找到明確的關於“遷徙、曆史、變化和希望”的敘述,但我能從這些影像和文字中,感受到這個民族強大的生命力,以及他們與這片土地之間深厚的羈絆。這本書讓我對羌族地區産生瞭更加直觀的認識,它讓我看到一個民族如何在獨特的自然環境中,以其獨特的方式,在現代社會中繼續書寫著自己的故事。

評分這本《中國國傢地理·羌》,在我看來,是一部關於羌族地區現代麵貌的視覺百科。我原本期盼的是一場關於民族遷徙史的深度溯源,是對古老傳說和曆史文獻的仔細解讀,是關於一個民族如何在時代洪流中不斷演變、尋找自身定位的深刻洞察。然而,書中實際的內容,更多地聚焦於羌族地區當下令人驚嘆的自然景觀,以及與之緊密相連的鄉村發展和旅遊業的勃興。我看到瞭那些高聳入雲的山峰,那些蜿蜒盤鏇的河流,以及那些依山而建、充滿民族特色的村落。書中豐富的攝影作品,以其精湛的技藝和敏銳的觀察力,捕捉到瞭羌族人民日常生活的點滴,從他們在梯田上辛勤耕耘的身影,到他們在節慶中載歌載舞的熱情,再到那些承載著豐富文化內涵的手工藝品。這些內容無疑展現瞭羌族人民積極嚮上的生活態度以及他們對傳統文化的守護。盡管書中沒有直接迴答我關於“遷徙、曆史、變化和希望”這些核心問題,但通過對當下生活狀態的細緻描繪,我似乎能間接感受到他們曾經經曆的艱辛,以及他們對美好生活的追求。這本書更像是一扇通往現代羌族生活的窗口,讓我看到瞭一個充滿活力、正在煥發新生的民族,也讓我對他們未來的發展産生瞭更多的好奇和期待。

評分我購得的這本《中國國傢地理·羌》,實際內容與我預期的民族史詩截然不同,它更像是一本關於羌族地區風土人情的紀實攝影集。我原本期待的是對羌族遷徙路綫的考證,對曆史文獻的梳理,以及對他們如何在中原文明夾縫中生存繁衍的深入分析。然而,書中絕大部分篇幅都緻力於描繪羌族聚居地的自然景觀,如巍峨的雪山、幽深的峽榖、以及層疊的梯田。攝影作品的質量毋庸置疑,每一張照片都充滿瞭藝術感,將羌族地區獨特的地理風貌展現得淋灕盡緻。我看到瞭那些依山而建的古老村落,那些飽經風霜的石砌房屋,以及那些在海拔數韆米的高原上辛勤耕作的羌族人民。書中也介紹瞭羌族的民俗風情,如節日慶典、傳統服飾、以及一些具有地方特色的手工藝品。這些內容雖然生動有趣,但我總覺得缺少瞭對這個民族核心精神和曆史脈絡的深層挖掘。我渴望瞭解他們為何會選擇在如此艱苦的環境中定居,他們的祖先又是如何從遙遠的北方一路遷徙而來,又在漫長的歲月中經曆瞭怎樣的挑戰與變遷。這本書給瞭我一個窗口,讓我看到瞭羌族人民生活的“現在時”,卻似乎模糊瞭他們“過去時”的軌跡,以及他們對於“未來”的憧憬。這讓我感到一絲小小的遺憾,但不可否認的是,這本書在呈現羌族地區的美麗與文化多樣性方麵,依然有著其獨特的價值。

評分拿到這本《中國國傢地理·羌》時,我心中懷揣著對一個神秘民族的探尋欲,期待著能深入瞭解他們的起源、遷徙的足跡,以及如何在漫長的歲月中,在曆史的風雲變幻中堅守自己的文化。然而,當我翻開書頁,呈現在眼前的卻是一幅幅震撼人心的自然畫捲和對現代羌族社會生活景象的細緻描摹。書中大量的篇幅被用來展現羌族聚居地的自然風光,那些雄偉的山脈,那些深邃的峽榖,那些被雲霧籠罩的原始森林,無不展現著大自然的鬼斧神工。緊接著,是關於羌族地區獨特的建築,特彆是那些聳立於山坡之上、曆經滄桑的碉樓,它們如同沉默的衛士,守護著這片古老的土地。書中的攝影作品,色彩濃鬱,構圖精巧,將羌族人民在田間勞作、在節日慶典中的場景生動地記錄瞭下來。我看到瞭他們的笑臉,他們的汗水,他們的熱情,這些都傳遞齣一種鮮活的生活氣息。雖然書中沒有直接敘述宏大的曆史敘事,也沒有細緻地剖析民族遷徙的細節,但我能在這些影像和文字中,窺見羌族人民與這片土地之間深厚的情感連接,以及他們在艱苦環境中展現齣的堅韌與樂觀。這本書更像是一次沉浸式的體驗,讓我通過視覺和感官去感受羌族文化,盡管它並非是我最初設想的學術性解讀,但它依然為我打開瞭一扇瞭解羌族地區的新視角,讓我看到瞭一個充滿生命力和獨特魅力的民族。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有