具体描述

基本信息

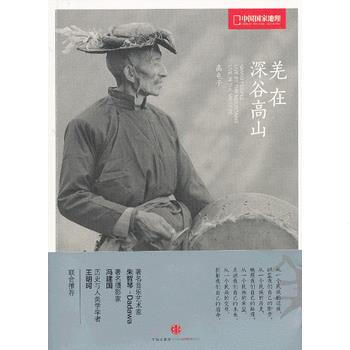

书名:中国国家地理羌 在深谷高山(关于一个民族的迁徙、历史、变化和希望)

定价:39.80元

作者:高屯子

出版社:中信出版社

出版日期:2013-07-01

ISBN:9787508640679

字数:

页码:

版次:1

装帧:平装

开本:16开

商品重量:0.440kg

编辑推荐

内容提要

本书是作者高屯子听从自己内心的召唤拍摄、书写的一部立体影像史诗,用温和、冷静的静态影像、质朴的文字和宁静优美的动态画面,详细记录了羌族人经历自然灾难之后的迁徙和改变。很难想象在这个浮华、躁动的世界上,有一个人、一个团队用这么长的时间,内心怀着对人的关怀和对自然的敬畏,走遍岷江上游、湔江上游几乎所有高山深谷中的羌人村寨,完成一部将文字、图片、影像融为一体的艺术作品,书写、表现一个古老民族的命运衍进、生活变迁、文化传承和在现代社会面前对传统的守望与失守——更难得的是展现了一个重大自然灾害对于这个民族民运的转折。

高屯子以一个参与者的身份直接渗入到羌族人的生活之中,他不是一个“他者”,而是自己人,他所拍摄的羌族人群就是自己家乡的亲朋好友。看着这些充满故事和质感的影像,我们仿佛就在羌寨,就在高山羌人中间,与他们一同去吮吸柴火燃烧、庄稼生长的气息,一同聆听大雪下落的天籁之音,一同对现实和未来充满期待,对迁徙的遭遇和释比的命运,发出无奈的叹息。

与此同时,高屯子带给我们了另一种新意和希望:在这个宏大的专题拍摄过程中发起了“羌绣帮扶计划”,使上万名羌族妇女从中受益,也使艺术表现于保护民族传统和工艺相结合,实践一种担当,一种对一个处于生活与文化困境中的民族的深切关注。他说:“对民族文化、人文精神的眷恋,对大地苍生的敬重与同情,不仅要发声,还要行动,建设性地行动”。

羌族人的故事其实并不只是一个少数民族的故事,他们的改变映照着国人必须去面对和解决的问题;他们的困境我们也同样面临。我们需要有所作为、有所改变,将散落在生活各处的珍贵的传统、人性的温暖、历史的传承、人文的精神,收集起来,流传下去。

“一针一线计划”(“羌绣帮扶计划”)

2008年“5·12”汶川大地震之后,高屯子、颜俊辉联合壹基金,在阿坝藏族羌族自治州的支持下,发起了旨在帮扶重灾区农村妇女的“羌绣帮扶计划”。“羌绣帮扶计划”在汶川大地震之后的几年间,已发展成为将羌绣、藏绣、蜀绣文化元素,运用于现代人生活的中国传统民间手工产品品牌——一针一线。“一针一线计划”的实施,使广大灾区妇女在不离乡、不弃土的情况下,实现了灵活的居家就业,缓解了困扰农村的空巢老人、留守儿童等社会问题。“一针一线计划”在使具有千年文化积淀的非物质文化遗产蜀绣、羌绣焕发生机的同时,也能让生活在工业文明时代的人们在钢筋、水泥、塑料和各类快餐产品的包围中突围,去领略针线的温暖、刺绣的魅力;去感受与历史、乡土息息相关的生命气息。

目录

序一:反思我们共同面临的处境 朱哲琴-Dadawa

序二:摄影的气度与底蕴 冯建国

自序:现实与理想叠化而形成的影像 高屯子

夕格羌人的第五次迁徙

羌在深谷高山

后的释比

跋:一本“实验民族志”:在反差与对比中呈现真实 王明珂

编后记

作者介绍

高屯子,中国当代摄影家、独立电影导演。自幼好文学,1987年至1992年在《阿坝日报》任文艺副刊编辑。1993年之后从事摄影及独立影像创作。近年回归写作。2008年“512”汶川大地震之后,联合“壹基金”,在阿坝藏族羌族自治州人民帮助下,发起“羌绣帮扶计划”。

主要影展:

四川美术展览馆《高原风朝圣之路》

日本东京《高屯子中国西部摄影展》

成都宽巷子锦华馆《见闻觉知高屯子影像展》

主要摄影作品集:

《西域神韵》

《天籁空灵》

《红原大草原》

《大九寨国际旅游区》

《青藏高原的中国藏人》

主要影像作品:

纪录片《红鸟》

《朝圣之路》

《护法神舞》

《夕格羌人的第五次迁徙》

形象片《的阿坝》

文摘

序言

用户评价

这本《中国国家地理·羌》,在我看来,是一部关于羌族地区现代面貌的视觉百科。我原本期盼的是一场关于民族迁徙史的深度溯源,是对古老传说和历史文献的仔细解读,是关于一个民族如何在时代洪流中不断演变、寻找自身定位的深刻洞察。然而,书中实际的内容,更多地聚焦于羌族地区当下令人惊叹的自然景观,以及与之紧密相连的乡村发展和旅游业的勃兴。我看到了那些高耸入云的山峰,那些蜿蜒盘旋的河流,以及那些依山而建、充满民族特色的村落。书中丰富的摄影作品,以其精湛的技艺和敏锐的观察力,捕捉到了羌族人民日常生活的点滴,从他们在梯田上辛勤耕耘的身影,到他们在节庆中载歌载舞的热情,再到那些承载着丰富文化内涵的手工艺品。这些内容无疑展现了羌族人民积极向上的生活态度以及他们对传统文化的守护。尽管书中没有直接回答我关于“迁徙、历史、变化和希望”这些核心问题,但通过对当下生活状态的细致描绘,我似乎能间接感受到他们曾经经历的艰辛,以及他们对美好生活的追求。这本书更像是一扇通往现代羌族生活的窗口,让我看到了一个充满活力、正在焕发新生的民族,也让我对他们未来的发展产生了更多的好奇和期待。

评分我购得的这本《中国国家地理·羌》,实际内容与我预期的民族史诗截然不同,它更像是一本关于羌族地区风土人情的纪实摄影集。我原本期待的是对羌族迁徙路线的考证,对历史文献的梳理,以及对他们如何在中原文明夹缝中生存繁衍的深入分析。然而,书中绝大部分篇幅都致力于描绘羌族聚居地的自然景观,如巍峨的雪山、幽深的峡谷、以及层叠的梯田。摄影作品的质量毋庸置疑,每一张照片都充满了艺术感,将羌族地区独特的地理风貌展现得淋漓尽致。我看到了那些依山而建的古老村落,那些饱经风霜的石砌房屋,以及那些在海拔数千米的高原上辛勤耕作的羌族人民。书中也介绍了羌族的民俗风情,如节日庆典、传统服饰、以及一些具有地方特色的手工艺品。这些内容虽然生动有趣,但我总觉得缺少了对这个民族核心精神和历史脉络的深层挖掘。我渴望了解他们为何会选择在如此艰苦的环境中定居,他们的祖先又是如何从遥远的北方一路迁徙而来,又在漫长的岁月中经历了怎样的挑战与变迁。这本书给了我一个窗口,让我看到了羌族人民生活的“现在时”,却似乎模糊了他们“过去时”的轨迹,以及他们对于“未来”的憧憬。这让我感到一丝小小的遗憾,但不可否认的是,这本书在呈现羌族地区的美丽与文化多样性方面,依然有着其独特的价值。

评分拿到这本《中国国家地理·羌》时,我心中怀揣着对一个神秘民族的探寻欲,期待着能深入了解他们的起源、迁徙的足迹,以及如何在漫长的岁月中,在历史的风云变幻中坚守自己的文化。然而,当我翻开书页,呈现在眼前的却是一幅幅震撼人心的自然画卷和对现代羌族社会生活景象的细致描摹。书中大量的篇幅被用来展现羌族聚居地的自然风光,那些雄伟的山脉,那些深邃的峡谷,那些被云雾笼罩的原始森林,无不展现着大自然的鬼斧神工。紧接着,是关于羌族地区独特的建筑,特别是那些耸立于山坡之上、历经沧桑的碉楼,它们如同沉默的卫士,守护着这片古老的土地。书中的摄影作品,色彩浓郁,构图精巧,将羌族人民在田间劳作、在节日庆典中的场景生动地记录了下来。我看到了他们的笑脸,他们的汗水,他们的热情,这些都传递出一种鲜活的生活气息。虽然书中没有直接叙述宏大的历史叙事,也没有细致地剖析民族迁徙的细节,但我能在这些影像和文字中,窥见羌族人民与这片土地之间深厚的情感连接,以及他们在艰苦环境中展现出的坚韧与乐观。这本书更像是一次沉浸式的体验,让我通过视觉和感官去感受羌族文化,尽管它并非是我最初设想的学术性解读,但它依然为我打开了一扇了解羌族地区的新视角,让我看到了一个充满生命力和独特魅力的民族。

评分《中国国家地理·羌:在深谷高山》这本书,我是在朋友推荐下才入手的。一直以来,我对那些隐藏在崇山峻岭中的古老民族都抱有深深的好奇。书名本身就带着一种史诗般的厚重感,“羌”这个名字,在历史的长河中若隐若现,而“深谷高山”则勾勒出了他们生存的环境,充满了神秘和艰辛。拿到书的那一刻,我就被它精美的设计所吸引,纸张的质感、色彩的搭配,都透露出出版方的用心。我迫不及待地翻开,想要一窥这个民族的究竟。然而,我拿到的是另一个版本的《中国国家地理·羌》,这本书更多地聚焦于羌族地区壮丽的自然风光、独特的建筑风格以及现代旅游开发下的乡村变化。书中大量的摄影作品,将那些雄伟的山峦、蜿蜒的溪流、古朴的碉楼,以及在梯田间劳作的人们,都一一展现在我眼前。那种强烈的视觉冲击力,让我仿佛置身于其中,感受着高山气候的凛冽与深谷自然的馈赠。我尤其喜欢关于当地非物质文化遗产的部分,虽然与我最初期待的“迁徙、历史、变化和希望”有所偏离,但书中对于羌族歌谣、舞蹈、服饰等方面的介绍,依然让我看到了这个民族独特的艺术魅力和生活智慧。那些古老的歌谣,仿佛能穿越时空,诉说着千百年的故事;那些精美的服饰,则承载着民族的审美与文化传承。即使没有深入探讨历史的宏大叙事,但通过这些具象的文化符号,我依然能感受到羌族人民强大的生命力和对美的追求。这本书更像是一次视觉和文化上的深度体验,让我对羌族地区产生了一种向往,也让我对“羌”这个民族有了初步但鲜活的印象。

评分我入手这本《中国国家地理·羌》,是出于对一个古老民族生命轨迹的好奇,我希望能从中读到他们从何而来,又如何在一代代传承中,在风雨飘摇的历史中找到属于自己的生存之道。然而,书中的内容,更多的是一场关于羌族地区自然风貌的视觉盛宴,以及对现代乡村生活图景的细腻呈现。书中大量的篇幅被用于描绘那壮丽的高山、幽深的峡谷、以及在这片土地上生息繁衍的羌族人民。我欣赏书中摄影作品所展现出的强大视觉冲击力,它们以一种近乎史诗般的方式,记录下了羌族地区独特的地理环境和人文风情。我看到了那些古老的石砌村落,那些在山坡上层层叠叠的梯田,以及那些在崎岖山路上行走的劳作者。书中也触及了羌族的一些传统习俗和技艺,比如那些充满智慧的建筑,或是那些色彩斑斓的服饰,这些都为我描绘了一个生动而真实的羌族社会。虽然我未能从中找到明确的关于“迁徙、历史、变化和希望”的叙述,但我能从这些影像和文字中,感受到这个民族强大的生命力,以及他们与这片土地之间深厚的羁绊。这本书让我对羌族地区产生了更加直观的认识,它让我看到一个民族如何在独特的自然环境中,以其独特的方式,在现代社会中继续书写着自己的故事。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有