具体描述

编辑推荐

全称《大唐三藏圣教序》,唐代碑刻。太宗李世民制文,高宗李治又撰《述三藏圣教序记》今存有四种石刻。一、褚遂良正书。永徽四年(653)建于长安(今陕西西安)慈恩寺大雁塔下,世称“雁塔圣教”。碑分二石,序、记分刻。《金石萃编》载:碑高六尺三寸,宽三尺五分。前碑共二十一行,满行四十二字,后碑自左至右,共二—十行,满行四十字,书法遒健雅丽,是褚书晚年代表作。近人沈曾植以为:“《雁塔》专趣超纵,例以《房玄龄》(碑),却病其夫和”。’二、王行满正书。显庆二年(657)建于偃师(今属河南)。《金石草编》载:碑高八尺四寸,宽四尺三寸五分,字共二十八行,满行五十六字。《中州金石记》云:“用笔端方绵密,绰有姿致。”三、褚遂良正书的临本,一说是褚氏的别写本。序、记同刻一石,款记‘龙朔三年’(时褚氏已殁五年)。建于冯翊(今陕西大荔),世称《同州圣教》。内容简介

王羲之(公元303~361年),字逸少,琅邪临沂人(今属山东)。后徙居会稽山阴(今浙江省绍兴市)。历官江州刺史、右军将军、会稽内史。有“书圣”之称。此碑为弘福寺沙门怀仁集晋右将军王羲之书,唐成亨三年(公元672年)十二月八日京城法侣建立。文林郎诸葛神力勒石,武骑尉朱静藏镌字。行书,三十行,行八十五、八十六字不等。额刻七佛像。碑原在陕西西安弘福寺,后移西安碑林。集王圣教序记,较雁塔褚遂良正书本晚十九年,多文王答敕、皇太子笺答、又般若波罗蜜多心经。怀仁集王书,历廿五年乃成。

王羲之书法,初学卫夫人,后渡江北游名山,先后见到李斯、曹喜、钟繇、梁鹄、蔡邕等书迹,遂改本师,草书师张芝,真书法钟繇,得个中奥妙,然后增损古法,一变汉魏质朴书风,创造出妍美流便的今体,于真、行、草三体有极高的成就。先有梁武帝评其书云:“羲之书字势雄逸,如龙跳天门,虎卧凤阙,故历代宝之,永以为训。”再有唐太宗李世民云:“详察古今,研精篆素,尽善尽美,其惟王逸少乎!观其点曳之工,裁成之妙,烟霞露结,状若断而还连,凤翥龙蟠,势如斜而反正,玩之不觉为倦,览之莫识其端,心摹手追,此人而已,其余区区之类,何足论哉。”由于帝王的喜爱提倡,又有群臣的附和,更因为其“志气和平,不激不厉而风规自远”的道媚劲丽的书风,确为后世所钦仰,千百年来被尊为“书圣”,被书法界奉为圭臬,自在情理之中。

《圣教序》虽是集字成碑,且缺失之字为拼接组合而成。但因怀仁功力精澡,又是谨慎从事,终能各尽其势,完好地再现了王羲之书法的艺术特征,用明人王世贞的话来说,是“备尽八法之妙”,成为王字的一个大宝库。此碑于宋以后中断,传世以未断宋拓本为佳,字迹稍肥,笔锋使转处莹丝可见。

王羲之笔法精绝,笔势遒劲,字里行间流露出“端庄杂流丽,刚健含婀娜”的韵致,确是后世学书者难以达到的境界。我们临习此帖,先应在反复读帖的过程中去领悟王字的法度,落笔之际,则应锤炼用笔工夫,在骨力上要能够体味其“峻骨”、“峻整”,特别要细参唐摹本《兰亭》,一下笔即要有筋、骨、血、脉、肉,其点画出入之迹要合乎笔势,由用笔而生字形,也就是说,从用笔的意态取势,着眼于点画、部首以及结构部件占领的空间位置,逐个将字临像、临熟,逐渐写出王字清朗俊逸、恬静洒脱的风神来。同时,必须明白,王羲之之所以能成功,一方面是他对书法技法的把握、运用已精熟到了“尽善尽美”的程度,另一方面,他寄情山林、恬淡儒雅的秉性,使他在挥运之际从未宥于法度,或者说在追求书法天趣的过程中,其技法从未受到法度的束缚。这对于一般的学书者来说,颇有启迪意义。因此,我们在刻苦钻研、学习王字技法之际,能凝神静气、放松心态是十分重要的。如何有分寸地掌握好二者之间的“度”,也是我们在学习过程中,须视自身情况加以解决的。

其次,“若断还连,如斜反正”,灵动变化的篇章构成,也是王羲之书法的重要特征。集字而成的《圣教序》,其章法布势已作了很大的调节,但终因不是一气写成的,故此间稍有缺憾,即某些字势联贯不够,行气不足。对此,我们可多多注意上下笔势的联贯,并参考如《兰亭序》、《丧乱帖》、《快雪时晴帖》等王字法帖,从中感悟、体味王书谋篇布局的要妙,就自然能窥得王字的真谛,进而把握王字的整体风格。

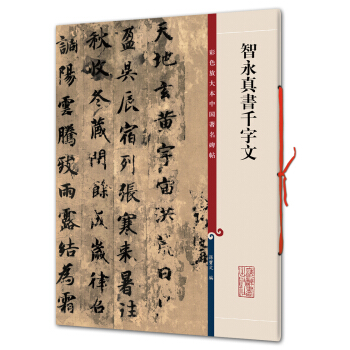

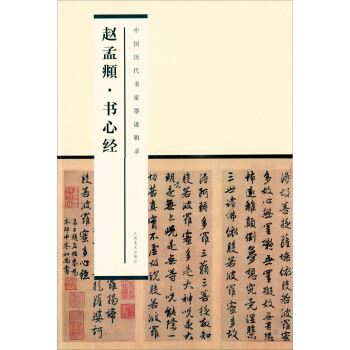

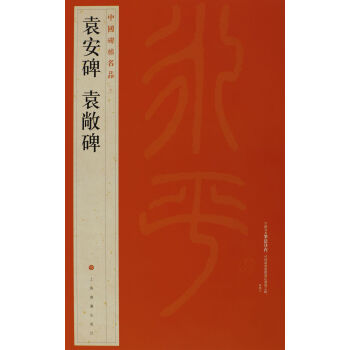

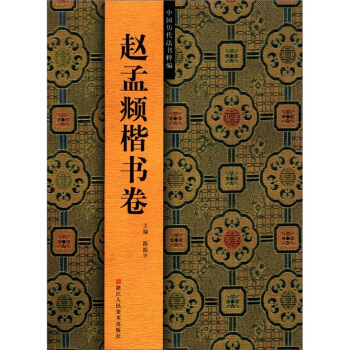

内页插图

前言/序言

用户评价

作为一名对文化交流史有兴趣的读者,我必须指出这本书在史料引用上的严谨性。它显然经过了大量的考证,引用的文献来源清晰可溯,这为书本增添了无可辩驳的权威性。但有趣的是,作者似乎刻意保持了一种“距离感”,他没有用过于强烈的个人色彩去解读历史人物的动机,而是将判断权交还给了读者。例如,对于某些政治事件的描述,作者只是冷静地陈述事实和当时的语境,让读者自己去体会其中的复杂性。这种克制的叙述方式,反而使得书中传递的信息更具穿透力和思辨性。我个人认为,这本书的价值不仅在于它记录了一段传奇的旅程,更在于它提供了一个观察和理解古代知识分子精神世界的绝佳窗口,是理解中华文化如何吸收外来精髓的优秀范本。

评分这本《大唐三藏圣教序》的封面设计得极为典雅,那种古朴的墨色调配上烫金的标题,一眼就能感受到其厚重与庄严。初翻开时,我原本以为这是一本枯燥的史料汇编,毕竟“三藏”和“圣教”这些词汇自带一种距离感。然而,随着阅读的深入,我发现作者的笔触非常细腻,他不仅仅是在陈述历史事件,更像是在引领读者走进那个充满信仰与探索的时代。特别是对玄奘法师西行途中的艰辛描绘,那份对真理的执着和超越肉体极限的毅力,读来让人热血沸腾。书中对沿途风土人情的细致刻画,也仿佛让我置身于那片浩瀚的沙漠和雄伟的山脉之中,感受着异域文化的冲击与融合。我尤其欣赏作者在阐释佛教核心思想时所采用的类比手法,使得原本高深的哲学变得平易近人,即便是像我这样对佛学研究不深的普通读者,也能从中获得心灵的慰藉和对世界更深层次的理解。整本书的装帧和纸张质感也极佳,拿在手中分量十足,每一次翻阅都像是在进行一次庄重的仪式。

评分这本书的版式设计也值得称赞,字体的选择清晰易读,段落之间的留白恰到好处,使得长时间阅读也不会感到眼睛疲劳。我注意到书中穿插的一些插图,虽然不多,但选取的角度和风格都非常贴合文本内容,无论是地图的标注还是场景的描绘,都显得匠心独运,为文字提供了一种直观的视觉辅助,使得那些遥远的地名和人名不再是抽象的符号。阅读完最后一页时,我有一种意犹未尽的感觉,仿佛刚与一位睿智的长者进行了一场深刻的对话。它不仅仅是一本关于宗教人物的传记,更像是一部关于人类探索精神、文化韧性与信仰力量的史诗。这本书的深度和广度,绝对值得所有对历史、文化和精神追求有兴趣的人花费时间去细细品味,它会在你的书架上占据一个非常重要的位置。

评分这本书的文字功底令人叹服,其语言风格是一种融合了古典韵味与现代叙事流畅性的独特美学。它既有古籍的典雅庄重,又避免了文言文阅读的障碍,读起来朗朗上口,抑扬顿挫。我常常在夜深人静时阅读,那些描绘西域景色的段落,常常让我陷入沉思,仿佛听到了风沙的呼啸和驼铃的低鸣。作者对于情绪的渲染也非常到位,比如描述玄奘法师思乡之情时,那种克制而深沉的孤独感,让人感同身受,理解了伟大背后的牺牲。而且,书中对一些辅助人物的刻画也十分饱满,那些默默支持、随行护卫的僧侣和仆役,他们的命运与法师紧密相连,共同构成了一幅立体的时代画卷。我尤其喜欢作者在关键转折点设置的悬念和留白,促使读者主动去填补情感上的空白,增强了互动的体验。

评分坦白说,一开始抱着试一试的心态拿起这本书,期待值并不高,总觉得这类题材的书籍难免落入俗套,无非是歌功颂德或是故作高深。然而,这本书的叙事节奏把握得异常精准,它像一部精心剪辑的纪录片,在历史的宏大叙事和人物的微观情感之间游走自如。书中对于当时长安城内学术争论的描摹尤其精彩,那些不同学派之间的辩驳与交锋,火花四溅,展现了那个时代思想的活跃与包容。我特别关注了其中关于佛经汉译的章节,作者并没有回避翻译过程中必然存在的文化隔阂与理解偏差,反而将其作为展现译者智慧和艰辛的切入点。这种客观且深入的剖析,极大地提升了这本书的文献价值和可读性。我甚至能想象出抄写者在灯下伏案,一笔一划间所倾注的虔诚,这种历史的厚重感通过文字直接传递给了现在的我,让人不禁反思自己对待知识和信仰的态度。

评分爰自所历之国,总将三藏要文,凡六百五十七部,译布中夏,宣扬胜业。引慈云于西极,注法雨于东垂;圣教缺而复全,苍生罪而还福。湿火宅之干焰,共拔迷途;朗爱水之昏波,同臻彼岸。是知,恶因业坠,善以缘升;升坠之端,惟人所托。譬夫,桂生高岭,云露方得泫其华;莲出渌波,飞尘不能污其叶,非莲性自洁而桂质本贞,良由,所附者高,则微物不能累;所凭者净,则浊类不能沾。夫以卉木无知,犹资善而成善;况乎人伦有识,不缘庆而求庆。方冀,兹经流施,将日月而无穷;斯福遐敷,与乾坤而永大。

评分第三,《圣教序》笔笔出于右军,字字出于右军,且章法井然,一似出于右军。他批评病之者谓其“结构无别体,偏旁多假借”是因为“盖集书不得不尔”,此语看似为怀仁曲袒,实则未识良工苦心。他反问,《圣教序》全碑有一笔一画是自造者不,有一波一桀不类者不?后人集书于所无之字,随手造做,全不相类。因此他认为此册真乃“无上神品,无上至宝。”“右军真迹只馀此碑”,圣教书法为百代楷模。

评分这本书是集王圣教序所有的印的好的

评分东西,服务,货速,不错。

评分马马虎虎,噱头过大,不实在!

评分这本帖和他的名字一样,艺术水准是最高的,这是学习行书先学的书

评分不错,很喜欢、、、、、、、

评分此碑为弘福寺沙门怀仁集晋右将军王羲之书,唐成亨三年(公元672年)十二月八日京城法侣建立。文林郎诸葛神力勒石,武骑尉朱静藏镌字。行书,三十行,行八十五、八十六字不等。额刻七佛像。碑原在陕西西安弘福寺,后移西安碑林。集王圣教序记,较雁塔褚遂良正书本晚十九年,多文王答敕、皇太子笺答、又般若波罗蜜多心经。怀仁集王书,历廿五年乃成。

评分很不错的,下次有需要再来买。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有