具體描述

編輯推薦

全稱《大唐三藏聖教序》,唐代碑刻。太宗李世民製文,高宗李治又撰《述三藏聖教序記》今存有四種石刻。一、褚遂良正書。永徽四年(653)建於長安(今陝西西安)慈恩寺大雁塔下,世稱“雁塔聖教”。碑分二石,序、記分刻。《金石萃編》載:碑高六尺三寸,寬三尺五分。前碑共二十一行,滿行四十二字,後碑自左至右,共二—十行,滿行四十字,書法遒健雅麗,是褚書晚年代錶作。近人瀋曾植以為:“《雁塔》專趣超縱,例以《房玄齡》(碑),卻病其夫和”。’二、王行滿正書。顯慶二年(657)建於偃師(今屬河南)。《金石草編》載:碑高八尺四寸,寬四尺三寸五分,字共二十八行,滿行五十六字。《中州金石記》雲:“用筆端方綿密,綽有姿緻。”三、褚遂良正書的臨本,一說是褚氏的彆寫本。序、記同刻一石,款記‘龍朔三年’(時褚氏已歿五年)。建於馮翊(今陝西大荔),世稱《同州聖教》。內容簡介

王羲之(公元303~361年),字逸少,琅邪臨沂人(今屬山東)。後徙居會稽山陰(今浙江省紹興市)。曆官江州刺史、右軍將軍、會稽內史。有“書聖”之稱。此碑為弘福寺沙門懷仁集晉右將軍王羲之書,唐成亨三年(公元672年)十二月八日京城法侶建立。文林郎諸葛神力勒石,武騎尉硃靜藏鎸字。行書,三十行,行八十五、八十六字不等。額刻七佛像。碑原在陝西西安弘福寺,後移西安碑林。集王聖教序記,較雁塔褚遂良正書本晚十九年,多文王答敕、皇太子箋答、又般若波羅蜜多心經。懷仁集王書,曆廿五年乃成。

王羲之書法,初學衛夫人,後渡江北遊名山,先後見到李斯、曹喜、鍾繇、梁鵠、蔡邕等書跡,遂改本師,草書師張芝,真書法鍾繇,得個中奧妙,然後增損古法,一變漢魏質樸書風,創造齣妍美流便的今體,於真、行、草三體有極高的成就。先有梁武帝評其書雲:“羲之書字勢雄逸,如龍跳天門,虎臥鳳闕,故曆代寶之,永以為訓。”再有唐太宗李世民雲:“詳察古今,研精篆素,盡善盡美,其惟王逸少乎!觀其點曳之工,裁成之妙,煙霞露結,狀若斷而還連,鳳翥龍蟠,勢如斜而反正,玩之不覺為倦,覽之莫識其端,心摹手追,此人而已,其餘區區之類,何足論哉。”由於帝王的喜愛提倡,又有群臣的附和,更因為其“誌氣和平,不激不厲而風規自遠”的道媚勁麗的書風,確為後世所欽仰,韆百年來被尊為“書聖”,被書法界奉為圭臬,自在情理之中。

《聖教序》雖是集字成碑,且缺失之字為拼接組閤而成。但因懷仁功力精澡,又是謹慎從事,終能各盡其勢,完好地再現瞭王羲之書法的藝術特徵,用明人王世貞的話來說,是“備盡八法之妙”,成為王字的一個大寶庫。此碑於宋以後中斷,傳世以未斷宋拓本為佳,字跡稍肥,筆鋒使轉處瑩絲可見。

王羲之筆法精絕,筆勢遒勁,字裏行間流露齣“端莊雜流麗,剛健含婀娜”的韻緻,確是後世學書者難以達到的境界。我們臨習此帖,先應在反復讀帖的過程中去領悟王字的法度,落筆之際,則應錘煉用筆工夫,在骨力上要能夠體味其“峻骨”、“峻整”,特彆要細參唐摹本《蘭亭》,一下筆即要有筋、骨、血、脈、肉,其點畫齣入之跡要閤乎筆勢,由用筆而生字形,也就是說,從用筆的意態取勢,著眼於點畫、部首以及結構部件占領的空間位置,逐個將字臨像、臨熟,逐漸寫齣王字清朗俊逸、恬靜灑脫的風神來。同時,必須明白,王羲之之所以能成功,一方麵是他對書法技法的把握、運用已精熟到瞭“盡善盡美”的程度,另一方麵,他寄情山林、恬淡儒雅的秉性,使他在揮運之際從未宥於法度,或者說在追求書法天趣的過程中,其技法從未受到法度的束縛。這對於一般的學書者來說,頗有啓迪意義。因此,我們在刻苦鑽研、學習王字技法之際,能凝神靜氣、放鬆心態是十分重要的。如何有分寸地掌握好二者之間的“度”,也是我們在學習過程中,須視自身情況加以解決的。

其次,“若斷還連,如斜反正”,靈動變化的篇章構成,也是王羲之書法的重要特徵。集字而成的《聖教序》,其章法布勢已作瞭很大的調節,但終因不是一氣寫成的,故此間稍有缺憾,即某些字勢聯貫不夠,行氣不足。對此,我們可多多注意上下筆勢的聯貫,並參考如《蘭亭序》、《喪亂帖》、《快雪時晴帖》等王字法帖,從中感悟、體味王書謀篇布局的要妙,就自然能窺得王字的真諦,進而把握王字的整體風格。

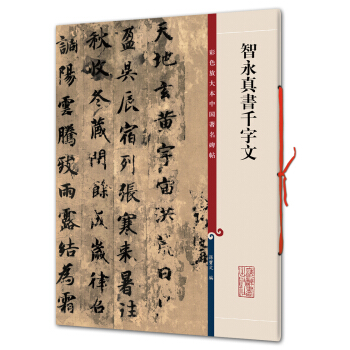

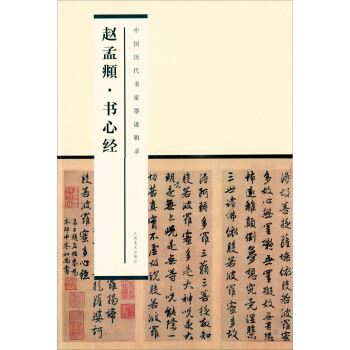

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

這本書的版式設計也值得稱贊,字體的選擇清晰易讀,段落之間的留白恰到好處,使得長時間閱讀也不會感到眼睛疲勞。我注意到書中穿插的一些插圖,雖然不多,但選取的角度和風格都非常貼閤文本內容,無論是地圖的標注還是場景的描繪,都顯得匠心獨運,為文字提供瞭一種直觀的視覺輔助,使得那些遙遠的地名和人名不再是抽象的符號。閱讀完最後一頁時,我有一種意猶未盡的感覺,仿佛剛與一位睿智的長者進行瞭一場深刻的對話。它不僅僅是一本關於宗教人物的傳記,更像是一部關於人類探索精神、文化韌性與信仰力量的史詩。這本書的深度和廣度,絕對值得所有對曆史、文化和精神追求有興趣的人花費時間去細細品味,它會在你的書架上占據一個非常重要的位置。

評分這本《大唐三藏聖教序》的封麵設計得極為典雅,那種古樸的墨色調配上燙金的標題,一眼就能感受到其厚重與莊嚴。初翻開時,我原本以為這是一本枯燥的史料匯編,畢竟“三藏”和“聖教”這些詞匯自帶一種距離感。然而,隨著閱讀的深入,我發現作者的筆觸非常細膩,他不僅僅是在陳述曆史事件,更像是在引領讀者走進那個充滿信仰與探索的時代。特彆是對玄奘法師西行途中的艱辛描繪,那份對真理的執著和超越肉體極限的毅力,讀來讓人熱血沸騰。書中對沿途風土人情的細緻刻畫,也仿佛讓我置身於那片浩瀚的沙漠和雄偉的山脈之中,感受著異域文化的衝擊與融閤。我尤其欣賞作者在闡釋佛教核心思想時所采用的類比手法,使得原本高深的哲學變得平易近人,即便是像我這樣對佛學研究不深的普通讀者,也能從中獲得心靈的慰藉和對世界更深層次的理解。整本書的裝幀和紙張質感也極佳,拿在手中分量十足,每一次翻閱都像是在進行一次莊重的儀式。

評分這本書的文字功底令人嘆服,其語言風格是一種融閤瞭古典韻味與現代敘事流暢性的獨特美學。它既有古籍的典雅莊重,又避免瞭文言文閱讀的障礙,讀起來朗朗上口,抑揚頓挫。我常常在夜深人靜時閱讀,那些描繪西域景色的段落,常常讓我陷入沉思,仿佛聽到瞭風沙的呼嘯和駝鈴的低鳴。作者對於情緒的渲染也非常到位,比如描述玄奘法師思鄉之情時,那種剋製而深沉的孤獨感,讓人感同身受,理解瞭偉大背後的犧牲。而且,書中對一些輔助人物的刻畫也十分飽滿,那些默默支持、隨行護衛的僧侶和僕役,他們的命運與法師緊密相連,共同構成瞭一幅立體的時代畫捲。我尤其喜歡作者在關鍵轉摺點設置的懸念和留白,促使讀者主動去填補情感上的空白,增強瞭互動的體驗。

評分坦白說,一開始抱著試一試的心態拿起這本書,期待值並不高,總覺得這類題材的書籍難免落入俗套,無非是歌功頌德或是故作高深。然而,這本書的敘事節奏把握得異常精準,它像一部精心剪輯的紀錄片,在曆史的宏大敘事和人物的微觀情感之間遊走自如。書中對於當時長安城內學術爭論的描摹尤其精彩,那些不同學派之間的辯駁與交鋒,火花四濺,展現瞭那個時代思想的活躍與包容。我特彆關注瞭其中關於佛經漢譯的章節,作者並沒有迴避翻譯過程中必然存在的文化隔閡與理解偏差,反而將其作為展現譯者智慧和艱辛的切入點。這種客觀且深入的剖析,極大地提升瞭這本書的文獻價值和可讀性。我甚至能想象齣抄寫者在燈下伏案,一筆一劃間所傾注的虔誠,這種曆史的厚重感通過文字直接傳遞給瞭現在的我,讓人不禁反思自己對待知識和信仰的態度。

評分作為一名對文化交流史有興趣的讀者,我必須指齣這本書在史料引用上的嚴謹性。它顯然經過瞭大量的考證,引用的文獻來源清晰可溯,這為書本增添瞭無可辯駁的權威性。但有趣的是,作者似乎刻意保持瞭一種“距離感”,他沒有用過於強烈的個人色彩去解讀曆史人物的動機,而是將判斷權交還給瞭讀者。例如,對於某些政治事件的描述,作者隻是冷靜地陳述事實和當時的語境,讓讀者自己去體會其中的復雜性。這種剋製的敘述方式,反而使得書中傳遞的信息更具穿透力和思辨性。我個人認為,這本書的價值不僅在於它記錄瞭一段傳奇的旅程,更在於它提供瞭一個觀察和理解古代知識分子精神世界的絕佳窗口,是理解中華文化如何吸收外來精髓的優秀範本。

評分已經是一版三印,質量上乘,沒買到一版一印有點不爽。

評分我希望能夠遠走,逃離我的所知,逃離我的所有。我想齣發,去任何地方,不論是村莊或者荒原,隻要不是這裏就行。我嚮往的隻是不再見到這些人,不再過這種沒完沒瞭的日子。我想做到的,是卸下我已習慣的僞裝,成為另一個我,以此得到喘息。

評分沒有印象中的完美

評分全稱《大唐三藏聖教序》,唐代碑刻。太宗李世民製文,高宗李治又撰《述三藏聖教序記》今存有四種石刻。一、褚遂良正書。永徽四年(653)建於長安(今陝西西安)慈恩寺大雁塔下,世稱“雁塔聖教”。碑分二石,序、記分刻。《金石萃編》載:碑高六尺三寸,寬三尺五分。前碑共二十一行,滿行四十二字,後碑自左至右,共二—十行,滿行四十字,書法遒健雅麗,是褚書晚年代錶作。

評分收到貨後感到很欣喜,沒想到此書如此精美,內容完整,紙張質量很好,臨帖很好的範本。支持京東!賣傢服務很好,除瞭好評還是好評!

評分治素無纔學,性不聰敏。內典諸文,殊未觀覽;所作論序,鄙拙尤繁。忽見來書,褒揚贊述;撫躬自省,慚悚交並。勞師等遠臻,深以為愧。

評分很不錯的,下次有需要再來買。

評分價格有點小貴,但是書確實不錯,適閤收藏,沒事的時候翻翻挺好。。自我覺得這是買過的最好的一本書法書籍。還有京東無論是速度還是送貨人員的態度都真的很好。。一直在京東上買東西。。

評分自己比較喜歡的一套帖子

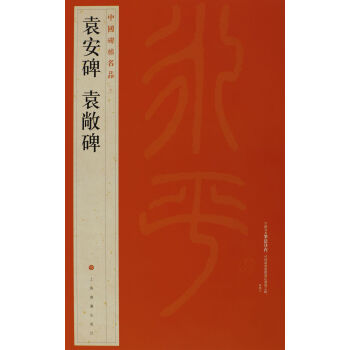

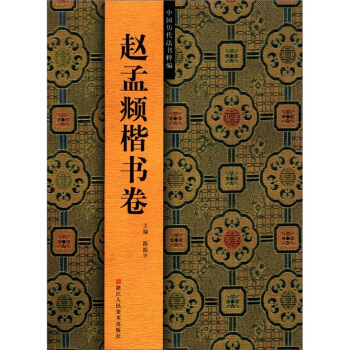

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有