具体描述

内容简介

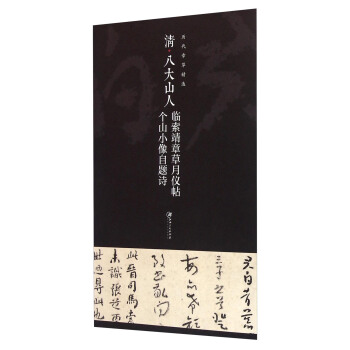

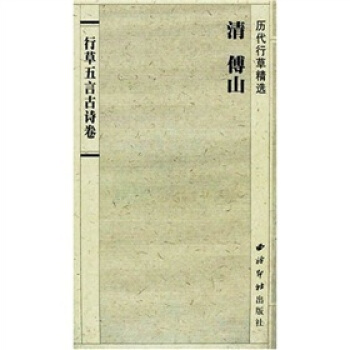

《清 傅山:行草五言古诗卷》乃明末清初之人傅山所书的行草作品,洋洋千字,一丝不苟而又遒劲精到,体现了他追求正直反对奴颜恶俗的审美情趣,可谓他的行草佳作。该卷是您学习行草的上好帖子。傅山为明末清初之人,“宁拙勿巧,宁丑勿媚”,是他广为人知的书论,亦是受争议的。他用笔主张天然,不期工而工,无意于佳,在书法中体现其对老庄思想的领悟。《清 傅山:行草五言古诗卷》,20开双色印刷,册页折叠整幅长卷式装帧。墨迹,纵25.4厘米,横336.8厘米。纵25.4厘米,横336.8厘米。此卷书在行草之间,大抵结字多行法,用笔多连绵缠绕,酣畅淋漓,以娴熟的章法出之;布局在不经意中寓起伏跌宕、穿插揖让;诗后有长跋,钤“傅山印”。傅山是清代行书大家,其流畅的用笔中仿佛有着某种生拙的气息,然而其用笔又在法度之中。缠绕游丝的强调,使字与字,笔划与笔划间的疏密空间对比格外鲜明。其间欹斜反正、相避揖让、纵敛开合等艺术手法,在傅山的手下运用得十分娴熟,仿佛均在不经意中,真率的情感、大起大落的章法,充分表现了他博大精深的胸怀。

作者简介

傅山(1607-1684),初名鼎臣,原字青竹,更字青主,又字仁仲,别署公宅,又号石头,石道人等。山西省阳曲(今太原市),他38岁那年明亡,此后终身以侨民自居,衣朱衣,居士穴中,号朱衣道人,浊翁,以死拒不应清试,个性倔傲,博通经、史、诸子及佛道之学,尤精医术,工书画,亦能篆刻,全祖望在《阳曲傅先生事略》中说他“工收,自大小篆隶以下,无不精,兼工画”的确,傅山的书法美学思想在今天可能比他的字更有现实意义,他的书论相当丰富,最具代表性的有:“作字先作人,人奇字自古”、“吾极知书法佳境,第始欲如此而不得如此者,心手纸笔主客互有左之故也。期于如此而能如此者,工也。不期如此而能如些者,天也,一行一行之天,一字有一字工天。神至而笔至,天也,笔不至而神至,天也,至与不至,莫非也,吾复何言,盖难言之。”精彩书评

傅山(1607~1684),初名鼎臣,后改名山,原字青竹,更字青主,又字仁仲,別署公宅,又号石头、石道人等。山西省阳曲(今太原市)人。他山8岁那年明亡,此后终身以侨民自居,衣朱衣,居土穴中。号朱衣道人、浊翁。以死拒不应清试,个性倔傲。博通经、史、诸子及佛道之学,尤精医术,工书画,亦能篆刻。全祖望在《阳曲傅先生事略移中说他“工书,自大小篆隶以下,无不精,兼工画。”的确,傅山的书法美学思想在今天可能比他的字更有现实意义。他的书论相当丰富,具备代表性的有:<前言/序言

用户评价

老实说,市面上的书法集太多了,很多都是粗制滥造,或者只是简单地把过去的名家作品拼凑在一起,缺乏一种连贯的学术视角。然而,这本《历代行草精选》明显是经过了深思熟虑的。它在学术严谨性和艺术感染力之间找到了一个绝佳的平衡点。我尤其欣赏其对于“气韵”的把握,它没有让某一位书家过于“霸道”,而是通过不同风格的书家进行对话和映照。比如说,将某些内敛含蓄的笔法与那些气势磅礴的连绵一气进行对比,让读者能清晰地分辨出何为“含蓄的力量”,何为“外放的张力”。这种清晰的对比结构,使得这本书的阅读体验,从单纯的审美欣赏,上升到了一个更具分析性的学术研究层面。它更像是一位博学的老师,耐心地在你身边引导,让你在欣赏美景的同时,学会了识别构成这美景的每一块砖石的纹理。

评分初次翻开这本行草选集,我最大的感受是其选材的独到与精妙。它并非简单地堆砌名家之作,而是巧妙地构建了一条清晰的审美递进线索。其中几幅看似随性却内蕴筋骨的章草作品,其笔法中的那种“涩”感和“金石气”,在许多流传甚广的范本中是难以寻觅的。作者显然对清代中期行草书的流变有着深刻的理解,他挑选的那些转折和提按,都精准地捕捉了当时士大夫阶层在承袭碑学之风后,对帖学进行自我调适的微妙心态。那些用墨浓淡干湿的变化,在高清印刷下依然清晰可见,仿佛能嗅到空气中弥漫的松烟味道。特别是对某一阶段特定书家“意临”而非“形摹”的精选,极大地拓宽了学习者对“神韵”的理解,让人明白,真正的行草,是胸襟和学养的自然流露,而非单纯的技法堆砌。

评分作为一名临习者,我对工具书的实用性要求是极高的。这本书在这方面表现出了令人惊喜的专业性。它所选用的放大比例和释文的清晰度达到了一个近乎苛刻的水平。很多行草作品的难点就在于那些快速的连带和隐藏在线条中的“飞白”处理,这本书通过精密的影印技术,几乎是将原作的每一个微小细节都忠实地再现了出来。我特别喜欢它在一些关键笔画上的“局部放大”处理——那不是为了炫技,而是为了剖析结构。比如某一幅作品中“之”字的两次驻笔,力度和方向的细微差别,普通字帖往往一带而过,但这里却给予了足够的篇幅去观察其内在的结构逻辑。这种对学习过程的体贴入微,让原本晦涩难懂的古人笔法,变得触手可及,极大地提高了临摹的效率和准确性。

评分这本书带给我的哲学层面的思考,远超出了书法技巧本身。读着那些作品的题跋和印记,我仿佛能听到那个时代知识分子在特定历史背景下的心声。清代的文人书写,往往带着一种在传统与变革之间的挣扎与坚守。他们的线条时而刚劲如折铁,时而飘逸若游丝,这恰恰反映了他们面对外部环境变化时,内心世界的多重纠葛。这本书的选目,似乎有意无意地串联起了这种时代精神。它不仅仅是教你如何“写”字,更是在引导你如何通过“写”来表达自己的“心志”。当你沉浸其中,你会发现,那些飞扬的草书,其实是书写者在特定心境下的情绪宣泄,是一种无声的呐喊或低语。它迫使我反思自己当下的创作状态,是否过于追求表面的流畅,而忽略了内在情感的深度。

评分这本书的装帧设计简直让人爱不释手。封面那种略带陈旧感的宣纸质感,触感温润而厚重,正中央的烫金小篆印章,在不同的光线下会折射出低调而内敛的光泽,一下子就把人拉回到了那个墨香四溢的时代。内页的用纸考究,米白色的哑光纸张,既能充分展现出笔墨的层次感,又最大限度地保护了眼睛,长时间阅读也不会感到疲劳。尤其值得称赞的是,每一幅摹刻的作品旁边,都有详尽的钤印考证和简要的时代背景介绍,装帧人员显然是下了大功夫的,这不仅仅是一本字帖,更像是一件值得收藏的艺术品。它摆在书架上,本身就是一种对古典审美的致敬,那种沉甸甸的分量,让人拿起时便心生敬畏,仿佛触摸到了历史的脉络。这种对手工细节的坚持,在如今这个追求效率的时代,实属难得,使得每一次翻阅都成为一种仪式感十足的享受。

评分练习必备书籍,值得你购买

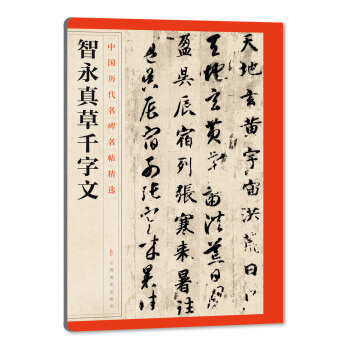

评分“比较法”在运用过程中被逐步发展完善,一开始只是笼统粗略地对照未识字和已识字的字形,以后认识到应该从文字可以分解为偏旁的角度去进行字形的分析比较。这种偏旁的比较不仅使字形的对比变得精密合理,而且在释读古文字时能够起到举一反三以简驭繁的作用。如果要进行“偏旁分析”,就必须熟悉小篆的形体结构,就必须熟悉《说文》,因为《说文》的旨趣就在于“说文”、“解字”,即一方面阐述每个独体字的字形的含义,一方面解析每个合体字的构成情况,指明合体字由哪些偏旁构成,以及第个偏旁在记录语词汇的音和义中起什么作用。

评分十几本书,没有买齐,好像这里货不够~郁闷呢~

评分很好的书,值得拥有。

评分这书还算可以,作者还算言之有物,应该说还有参考价值。有助于对世事与某些真相的了解,可以广见闻,加深阅历,也还有点东西会引发人去思考。书的原定价显得稍高,京东活动以后的价格就可以接受了,显出比较高的性价比了。

评分这一批书有些包装我很不满,能体谅爱书人心情吗?

评分价格实惠 傅山本是一个忠厚老实的学问人,淡于名利,勤于读书。他的书法初学赵孟頫、董其昌,几乎可以乱真。他的《上兰五龙洞场圃记》为崇祯十四年(公元1641)作,与宋人风范毫无二致。宋代文人喜欢用生 辟的字眼和典故,傅山也是如此。他学富五车,积学深厚,又颇具个性,加之书法界有了张瑞图、黄道周、王铎和倪元璐等诸名家的影响,傅山的书法更是具有一种奇特的怪味。当然最主要的还是他的人生观和审美观起了决定性作用。他对颜真卿的人品书品推崇备至,简直是五体投地。

评分还行吧,就是细节不太清楚

评分天山七剑下昆仑,傅山先生非常人。笔走龙蛇四海空,字如其人笔笔神!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有