具体描述

|

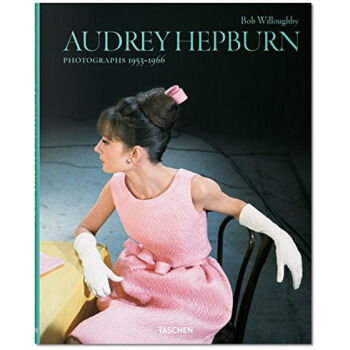

内容介绍 本书展现了永远的窈窕淑女,奥黛丽·赫本的一系列精美照片。鲍勃·威洛比(Bob Willoughby, 1927-2009)是一位杰出的好莱坞摄影师,曾为众多明星拍摄过标志性的肖像,包括玛丽莲·梦露、伊丽莎白·泰勒和简·方达等,但奥黛丽·赫本才是他喜爱的拍摄对象。奥黛丽·赫本于1953年来到好莱坞,威洛比在这位新星到达不久后的一个早晨,为她拍摄了肖像。这是一项枯燥的工作,往往被认为只是来拍摄纪实性质的电影剧照,但当见到这位比利时美人时,威洛比无比的欣喜。“她像公主一样拉着我的手,能够融化人心的微笑晃得我睁不开眼睛,”他回忆道。赫本凭借《罗马假日》获得奥斯卡 佳女主角,此后事业开始飞速发展,威洛比成为赫本值得信赖的朋友,拍摄她的工作和家庭生活。威洛比历史性的,完美而温柔的照片展现了赫本从初次登台表演,到1963年巅峰时期的《窈窕淑女》,这段时间中多重的美丽与优雅。在威洛比拍摄的照片中,赫本或在表演,或在后台准备,或与演员和导演互动,或回到自己的私人生活中,本书展现了摄影领域伟大的柏拉图式爱情,以及对于这位20世纪试金石美人无与伦比的记录。

图书展示

用户评价

从技术角度审视,这些作品的构图和光影处理无疑是大师级的范本。威洛比对自然光和人工光的拿捏,精准得令人咋舌。尤其是在处理侧光和逆光时,他总能巧妙地勾勒出赫本标志性的面部轮廓,那些颧骨、下颚线和她那双大眼睛,都被光线雕刻得如梦似幻。我特别喜欢那些强调身体线条和服装质感的照片,黑白灰阶的细微差别,将面料的柔软、裙摆的飘逸,甚至是她手指的姿态,都表现得淋漓尽致。这绝非简单的快照,而是经过深思熟虑的艺术选择。对于学习摄影或者对视觉艺术感兴趣的人来说,这本书简直是一本活生生的教科书,它展示了如何在有限的构图空间内,通过光线的变化来讲述一个无限的故事。每一张照片都像是精心打磨过的钻石,每一面都折射出不同的光彩,值得反复摩挲、细细品味其背后的光影哲学。

评分回顾整个阅读过程,这本书的叙事脉络虽然是松散的,依赖于每一张独立照片的力量,但整体上形成了一种内在的节奏感。它不像传统的传记那样线性叙事,而是更像一部由情感碎片和视觉记忆拼贴而成的“回忆录”。这种非线性的呈现方式,反而更贴近我们记忆的运作模式——那些最深刻的印象往往是片段式的,却又异常清晰。通过不同时期、不同场合的照片,读者可以自行去构建和填补那些缺失的叙事空白,参与到对赫本形象的重新解读之中。这种开放性和邀请性,极大地增强了读者的主动性。每当我翻过一页,总会忍不住停下来,在脑海中为这张照片配上独白,想象当时的情境,这使得整个阅读体验充满了互动性和个人色彩。它成功地将观者从被动接受信息,转变为主动参与到艺术品的再创造中。

评分这本书带给我最大的触动,或许是它所呈现出的那种无可复制的“时代感”。在那个胶片尚未被像素彻底取代的年代,每一张照片的产出都伴随着更高的成本和更郑重的态度。因此,我们今天看到的这些作品,承载了更多的重量和责任感。它们不仅记录了奥黛丽·赫本的演艺生涯,更像是定格了二战后欧洲文化复苏时期,那种对优雅、简约和人文精神的集体向往。照片中的背景虽然时常模糊,但那种弥漫在空气中的旧日好莱坞式的精致与欧洲大陆的艺术气息交织在一起,形成了一种独特的时间胶囊。阅读它,就像是乘坐时光机,短暂地体验了那个黄金时代的气息,一个审美标准尚未被快餐文化稀释的年代。这种纯粹性,在当下的媒体环境中显得尤为珍贵和令人怀念。

评分深入探究这些影像背后的氛围和情绪,我感到一种难以言喻的共鸣。这不仅仅是捕捉了一个明星的瞬间,而更像是在记录一个时代的精神面貌。威洛比的镜头似乎拥有某种魔力,它穿透了银幕上的光环,捕捉到了赫本身上那种特有的、混合了脆弱与坚韧的气质。有些照片里,她流露出的那种孩子气的率真,与下一张照片中散发出的成熟优雅形成了鲜明的对比,但这种对比却丝毫没有冲突感,反而更加丰富了她的人格维度。我注意到,很多瞬间都是极其生活化的,也许是在片场的间隙,也许是在一个不经意的转身,正是这些“不完美”的瞬间,才构筑了一个完整的、有血有肉的偶像。阅读这些图片,我仿佛能听到当年摄影棚里细微的声响,感受到空气中弥漫的某种情绪波动,这是一种非常沉浸式的体验,让人不禁沉思,在聚光灯熄灭之后,真正的“她”究竟是怎样一个灵魂。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉盛宴。拿到手的时候,光是沉甸甸的质感和那精美的封面就让人爱不释手。纸张的选择非常考究,那种略带哑光的质感,让每一张照片在光线下都呈现出一种低调而奢华的艺术感。我尤其欣赏排版师对留白的运用,他们深谙“少即是多”的道理,让奥黛丽·奥黛丽本人的魅力能够充分地溢出画面,而不是被密密麻麻的文字或拥挤的布局所淹没。那些黑白照片的层次感被完美地保留了下来,从最深的阴影到最亮的高光,过渡自然得如同呼吸。翻阅的过程本身就是一种享受,仿佛在触摸一段被精心呵护的时光。每一个章节的过渡,都像是精心编排的一场默片,用一种无声的语言讲述着不同的故事阶段。这种对细节的执着,让这本书超越了一般的摄影集,成为了一件可以收藏的艺术品。对于任何一个珍视摄影美学和经典光影的人来说,光是这本书的物理形态就已经值回票价了。它的存在,让阅读成为了一种仪式,一种对永恒经典的致敬。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![英文原版 I Wish That I Had Duck Feet 我想有脚璞[4-8岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10138307377/59f2d13aNc0f9eae4.jpg)

![[现货]日文原版 円谷プロ全怪獣図鑑 奥特曼 画册百科 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10273618502/5714432eN03ae863d.jpg)