具体描述

内容简介

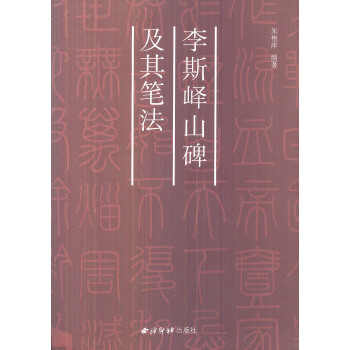

《秦李斯峄山碑及其笔法》介绍了秦李斯的峄山碑,并对该碑的基本笔画、偏旁部首以及间架结构以图示的方法进行了讲解分析,全书内容丰富,图文并茂,讲解深入浅出,通俗易懂,从中读者可对“秦李斯”有一个全面的了解和认识,是学习小篆的很好教材。

作者简介

李斯,生年不详,卒于秦二世二年(公元前二○八年)。秦政治家、书法家。楚国上蔡《今河南省汝南县北》人。曾跟战国名儒荀卿学帝王术,后上《谏逐客书》,为秦始皇重用。始皇统一天下后,李斯为丞相助秦始皇定郡县制,又作《仓颉篇》七章,变大篆为小篆,统一文字,结束了春秋战国以来的文字异形,为今天的方块汉字奠定了发展基础。相传秦代金、石刻文都出自李斯之手。金刻有权、量、诏版,石刻有峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽。皆为小篆的标准体。李斯后为赵高所诬,腰斩于咸阳,时年约七十岁。

内页插图

目录

李斯《峄山碑》

李斯《峄山碑》基本笔法(偏旁部首)图解

横线、竖线、弧线、多曲用笔、转折笔、封闭形线条、平行线条、

对称线条、线线的交接、1*部、斤部、文部、禾部、聿部、羊部、弓部、

火部、曰部、方部、心部、戈部、寸部、衣部、人部、2*部、女部、

系部、木部、力部、走部、3*部、号部、犬部、王部、4*部、舌部、田部、

子部、5*部、言部、刀部、口部、 部、广部、人部、彳部、6*部

李斯《峄山碑》字形结构图解

左右结构

上下结构

半包围结构

独体字

前言/序言

李斯所处的秦代是我国历史上的一个重要时期,秦始皇灭六国,统一天下,将春秋战国时期的混乱局面一扫而平。百废待兴,因此秦国有众所周知的七个统一,其中文字是非常重要的一项,而李斯的小篆便是在秦国原有篆书基础上统二八国文字的结晶。因而秦代书法最著名的便是以秦小篆书体所书之刻石文字。端庄、凝重乃至有几分肃穆之感的秦刻石,向我们揭示出当年在中央集权专制统治下秦帝国的概况。统一后的秦国强大异常,表现在书体文字中也必然与之相适应。因而秦小篆的线条在用笔特征上讲究委婉圆转,要求点画粗细匀称。从形体特征看,秦小篆书体己存有比较固定的笔形,其断笔之收缩也有一定的规律性。因之在点与曲线、直线组合而成字形时,也带有符号性的特点。但随着历史的推移与选择,秦小篆这种用于特殊场合的书体并没有纳入汉字形体变迁的轨道,而是析离于汉字形体变迁的规律之外,成为一种『殿堂式』的书体,为宫廷、庙堂、陵墓(碑之篆额)……乃至印文之用。因此值得注意的是虽然秦小篆游离于实用范畴之外,然而在中国书法史上的『绵延不绝』却使它在整部中国书史中都占据了非常突出的地位。

秦始皇统二八国后,于次年起巡视各地,途中登邹峄山(亦称峄山)时所立的第一块刻石便是峄山刻石。因年代久远,原石已佚,亦无拓本存世。传世的拓本只有两本,一为宋淳化四年(公元九九三年),郑文宝据南唐徐铉摹本重刻于长安的『长安本气另一为元代申屠驷据郑文宝本重刻于绍兴的『绍兴本气这些拓本的字迹与现存的泰山刻石、琅琊台刻石略有差异,别添一番情趣。其笔划更似『玉箸气粗细均匀,圆润挺拔,结构端庄、凝重,有略胜于其它刻石之处。

本书选用了《峄山碑》中的范字加以分析,同时对范字的破损处进行了修补,学习者可一目了然地掌握《峄山碑》的用笔与结构特征,从而为创作打好较为坚实的基础。

一九九九年六月 朱艳萍

用户评价

阅读这本书的过程,对我而言,更像是一场细致入微的考古发掘。作者在论述问题时,那种层层递进、旁征博引的叙事方式,极大地拓展了我的认知边界。他不像有些理论书籍那样堆砌概念,而是将每一个论点都建立在坚实的史料和细致的比较分析之上。我尤其欣赏他处理历史背景时的那种宏观视野,不是孤立地谈论某一个阶段的艺术风格,而是将其置于整个时代思潮、政治气候乃至社会风俗的交织网络中去考察。这种多维度的解读,使得原本可能枯燥的考据变得生动起来,让人恍然大悟,原来艺术的演变背后,是如此复杂而精彩的人类活动图景。他处理那些模糊不清的历史节点时,也展现出极大的审慎和谦逊,不妄下定论,而是提供多种可能性供读者思辨,这种治学态度,让人由衷地感到信服和敬佩。

评分从阅读体验上讲,这本书的结构设计非常人性化,尽管内容深奥,但导读和结论部分的过渡处理得非常流畅。开篇的概述部分,像一位经验丰富的向导,为我们勾勒出了一幅清晰的知识地图,让人知道接下来要走哪条路,看到什么风景。而随后的章节,则如同深入密林,充满了需要专注和耐心的探索。真正让我感到惊喜的是,作者在穿插论述时,总能巧妙地引入一些鲜为人知的小故事或者侧面的史料佐证,这些“花絮”非但没有破坏整体的严肃性,反而像点缀在严肃论述中的调味剂,极大地调动了读者的阅读兴趣,使得长时间的阅读也不会产生疲劳感。它在保持学术高水准的同时,成功地降低了进入这一领域的门槛,让对这方面感兴趣的爱好者也能有所收获。

评分这部书的装帧设计实在是一绝,封面那种带着些许斑驳的深沉墨色,让人一上手就能感受到一种穿越时空的厚重感。我特别喜欢它在纸张选择上的考量,那种略带粗粝却又不失细腻的触感,完美地契合了碑刻艺术那种坚硬与柔韧并存的质感。内页的排版也十分讲究,留白恰到好处,使得那些拓片的高清图像能够自由呼吸,每一个细微的笔画转折都清晰可见,即便是初次接触古代碑刻的人,也能从中领略到那种凝固在石头上的生命力。装订工艺也看得出是下过功夫的,平整结实,即便是反复翻阅,也丝毫没有松动的迹象。这本书不仅仅是一部学术专著,更像是一件精心制作的艺术品,它在视觉和触觉上都为读者构建了一个沉浸式的体验空间,让人在翻阅的过程中,仿佛真的能触摸到历史的脉络,这种对“物”的尊重,是很多当代出版物所缺失的宝贵品质。它传递出的那种对传统文化审美的敬意,是值得称赞的。

评分坦白说,初捧此书时,我略微有些畏惧其题材的专业性,担心自己无法完全消化其中的专业术语和复杂论证。然而,随着阅读的深入,我发现作者的文字功底极其深厚,他有一种化繁为简的魔力。他所使用的语言,既有古典的韵味,又不失现代学术表达的精确性,在保持学术的庄重感之余,并没有陷入晦涩难懂的泥沼。特别是当他需要解释那些极为精微的笔法细节时,他总能找到极其生动的比喻,将那些抽象的、难以捉摸的“气韵”和“力道”,转化为读者可以感知的具体形态。这种将高深的理论融入日常语言的驾驭能力,是极为罕见的。读完之后,我感觉自己对中国传统书写艺术的理解,完成了一次质的飞跃,这真是一部令人心悦诚服的著作。

评分这本书在学术上的严谨性,体现在其对细节的苛求上。我花了好大力气去对照书中引用的各种出土资料和传世文献,发现其引文的准确率高得惊人,这对于研究古文字和书法史的读者来说,简直是福音。特别是那些关于特定时期书风流变的论述,作者并没有停留在表面的“风格”描述,而是深入到书写工具、书写载体材料对笔触的影响机制进行探究。比如,他对不同地区石材硬度差异如何影响刻手运刀的微妙之处的分析,就非常具有启发性。这不仅仅是简单地描述“此碑雄强”、“彼碑秀逸”,而是追问“为什么会是这样?”这种探究内在逻辑的深度,远超一般性的艺术评论,它逼迫读者跳出纯粹的审美判断,进入到技术与艺术互动的更深层次的理解。

评分由此,我想到书与书评的距离。眼下的书评,在数量上是较为有限的。就这有限的书评,百分之九十还都给了刚刚面世、甚至还未来得及面世的图书。这些未经过时间沉淀的书评,除去很少确有真知灼见,又能不为哥儿们友情所惑的文字,极易流于广告。

评分物流很快!令人惊讶!李斯峄山碑及其笔法建议网友购买 %D%A %D%A%D%A%D%A 《李斯峄山碑及其笔法》介绍了秦李斯的峄山碑,并对该碑的基本笔画、偏旁部首以及间架结构以图示的方法进行了讲解分析,全书内容丰富,图文并茂,讲解深入浅出,通俗易懂,从中读者可对“秦李斯”有一个全面的了解和认识,是学习小篆的极佳教材。%D%A%D%A出版时间1999-07-01共91出版社是西泠印社出版社作者朱艳萍读书的好处很多。 \N读书养性,读书可以陶冶自己的性情,使自己温文尔雅,具有书卷气;读书破万卷,下笔如有神,多读书可以提高写作能力,写文章就才思敏捷;旧书不厌百回读,熟读深思子自知,读书可以提高理解能力,只要熟读深思,你就可以知道其中的道理了;读书可以使自己的知识得到积累,君子学以聚之。总之,爱好读书是好事。让我们都来读书吧 \N\N读书的好处有很多.我给你介绍以下几点: 1.可以使我们增长见识,不出门,便可知天下事. \N2.可提高我们的阅读能力和写作水平. \N3.可以使我们变的有修养. \N4.可以使我们找到好工作. \N5.可以使我们在竞争激烈的社会立于不败之地.高尔基先生说过:“书籍是人类进步的阶梯。”书还能带给你许多重要的好处。 \N\N多读书,可以让你觉得有许多的写作灵感。可以让你在写作文的方法上用的更好。在写作的时候,我们往往可以运用一些书中的好词好句和生活哲理。让别人觉得你更富有文采,美感。 \N\N多读书,可以让你全身都有礼节。俗话说:“第一印象最重要。”从你留给别人的第一印象中,就可以让别人看出你是什么样的人。所以多读书可以让人感觉你知书答礼,颇有风度。 \N\N多读书,可以让你多增加一些课外知识。培根先生说过:“知识就是力量。”不错,多读书,增长了课外知识,可以让你感到浑身充满了一股力量。这种力量可以激励着你不断地前进,不断地成长。从书中,你往往可以发现自己身上的不足之处,使你不断地改正错误,摆正自己前进的方向。所以,书也是我们的良师益友。 \N\N多读书,可以让你变聪明,变得有智慧去战胜对手。书让你变得更聪明,你就可以勇敢地面对困难。让你用自己的方法来解决这个问题。这样,你又向你自己的人生道路上迈出了一步。 \N\N多读书,也能使你的心情便得快乐。读书也是一种休闲,一种娱乐的方式。读书可以调节身体的血管流动,使你身心健康。所以在书的海洋里遨游也是一种无限快乐的事情。用读书来为自己放松心情也是一种十分明智的。 \N\N读书能陶冶人的情操,给人知识和智慧。所以,我们应该多读书,为我们以后的人生道路打下好的、扎实的基础!1、高尔基曾说:“书是人类进步的阶梯。”的确,看一本好书就像在和一个高尚的人谈话,书在每个地方,每个时代都有着重要的地位,包含着无穷无尽的知识。 \N\N“一个家庭没有书,就等于一间房子没有窗子。”可想而知书在日常生活中的重要性。它像一束阳光,一扇风景。不仅可以提高我们的生活情趣,而且,使生活变的更加丰富多彩,有声有色。我们通过读书丰富知识,增长见识,让生活过得更充实,更有意义。在书中我们可以学习许多小窍门,解决生活中遇到的小难点。 \N\N几百上千年前的古人已经知道了读书的好处,有许多热爱读书的故事都流传至今,其中王羲之的故事非常值得我们深思相传。一天中午,王羲之正在读书,书童送来馍馍和蒜泥,他因为看书入了迷,竟拿着一块馍沾了墨汁就往嘴里送,错把墨汁当蒜泥吃了,还说:“今天的蒜泥真香啊!” \N\N通过这个故事,我深深体会到了读书的重要性,前人能做到读书废寝忘食的地步,为后人留下了许多宝贵的知识,财富,我们有什么不好好读书而沉迷于游戏,电视?与他们相比我们不感到惭愧吗? \N\N读书的过程是艰难的,也是快乐的。渐渐的,在读书中我有了“熟读唐诗三百首,不会吟诗也会吟”的才气,感受到了“风萧萧兮易水寒,壮士一去兮不复还”的豪气,体会到了“天生我材必有用,千金散尽还复来”的傲气…… \N\N在读书的过程中,我的作文水平也得到了提高,以前,我写作文时,总是不知道该用哪些词。所以老去问妈妈,妈妈就说:“孩子,你应该多看些书,哪一个作家像冰心,老舍都不是破了万卷书,才下笔如有神的呢?”从此,我就天天看书,记录书中的好词,好句,体会作者的思想感情。果然,一段时间过后,我的作文水平就

评分书真的很好,愉快的购物.

评分正版图书,值得购买,支持京东!

评分好书啊

评分刚开始练习小篆,非常漂亮的字体,讲解得也不错,受用

评分李斯,生年不详,卒于秦二世二年(公元前二○八年)。秦政治家、书法家。楚国上蔡今河南省汝南县北人。曾跟战国名儒荀卿学帝王术,后上谏逐客书,为秦始皇重用。始皇统一天下后,李斯为丞相助秦始皇定郡县制,又作仓颉篇七章,变大篆为小篆,统一文字,结束了春秋战国以来的文字异形,为今天的方块汉字奠定了发展基础。相传秦代金、石刻文都出自李斯之手。金刻有权、量、诏版,石刻有峄山、泰山、琅琊台、之罘、碣石、会稽。皆为小篆的标准体。李斯后为赵高所诬,腰斩于咸阳,时年约七十岁。

评分书真的很好,愉快的购物.

评分值得拥有!!!!非常喜欢!!!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有