具体描述

内容简介

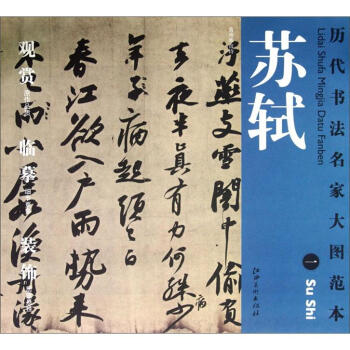

苏轼(1037-1101),北宋文学家、书画家。字子瞻,又字和仲,又称大苏,号东坡居士。眉州眉山(今属四川)人。与父苏洵,弟苏辙合称三苏。他在文学艺术方面堪称全才。其涛词清新豪健,善用夸张比喻,别具独特风格;书法擅长行书、楷书,能自创新意,用笔丰腴跌宕,有天真烂漫之趣,与黄庭坚、米芾、蔡襄并称宋四家。苏轼为“宋四家”之首,是宋“尚意”书风的倡导者,早年学“二王”,中年学颜真卿、杨凝式,晚年学李邕,又广泛涉猎晋唐其他书家,形成深厚朴茂的风格。他的书法,用笔多用侧势,结体扁平稍肥,这与他握笔的姿势也很有关系。苏轼执笔为“侧卧笔”,即毛笔侧卧于虎口之间,类似于现在握钢笔的姿势,故其字右斜,扁肥。著有《苏东坡全集》和《东坡乐府》等。黄庭坚将苏轼书法分为早、中、晚三个时期:早年姿媚、中年圆劲、晚年沉着。早期代表作为《治平帖》,笔触精到,字体妩媚。中年代表作为《历代书法名家大图范本·苏轼(1):黄州寒食诗》。诗句沉郁苍凉又不失旷达,书法用笔、墨色也随着诗句语境的变化而变化,跌宕起伏,气势不凡而又一气呵成,达到“心手相畅”的几近完美的境界。晚年代表作有行书《洞庭春色赋》、《中山松醪赋》等,此二赋以古雅胜,姿态百出而结构紧密,集中反映了苏轼书法“结体短肥”的特点。其最晚年的作品当是<与谢民师论文帖》,为去世前一年所书。

《历代书法名家大图范本·苏轼(1):黄州寒食诗》藏于台北故宫博物院,为苏轼撰诗并书,墨迹素笺本,行书17行,无款及年月,实际上写于宋神宗元丰五年(1082),那时苏轼因宋朝最大的文字狱“乌台诗案”受新党排斥,贬谪黄州团练副使,在精神上感到寂寞,郁郁不得志,生活上穷愁潦倒,在被贬黄州第三年的寒食节作了二首五言诗。诗文苍凉惆怅,书法也正是在这种心情和境况下,有感而出的。全篇书法彰显动势,洋溢着起伏的情绪。通篇起伏跌宕,迅疾而稳健,痛快淋漓,一气呵成。苏轼将诗句心境情感的变化,寓于点画线条的变化中,或正锋,或侧锋,转换多变,顺手断联,浑然天成。其结字亦奇,或大或小,或疏或密,有轻有重,有宽有窄,参差错落,恣肆奇崛,变化万千。难怪黄庭坚为之折腰,叹日:“东坡此诗似李太白,犹恐太白有未到处。此书兼颜鲁公、杨少师、李西台笔意,试使东坡复为之,未必及此。”(《黄州寒食诗跋》)董其昌也有跋语赞云:“余生平见东坡先生真迹不下三十余卷,必以此为甲观。”《历代书法名家大图范本·苏轼(1):黄州寒食诗》是苏轼书法作品中的上乘佳作,在书法史上影响很大,元朝鲜于枢把它列在王羲之《兰亭序》、颜真卿《祭侄文稿》之后,称其为“天下第三行书”。

内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的收藏价值和使用价值似乎是完美平衡的典范。一方面,它的印刷精度和装帧质量足以让它成为书架上一个令人骄傲的展示品,光是放在那里,就散发着一种艺术气息,能提升整个空间的格调。另一方面,我发现自己并没有舍不得“使用”它——是的,我指的是经常性地翻阅和临摹。那些清晰的墨迹和精确的比例,使得它成为我案头常备的参考资料。它不是那种只适合锁在玻璃柜里的“贡品”,而是真正可以融入日常学习和提升的工具。这种平衡的达成非常难得,很多精装书要么过于华丽而不耐用,要么过于简陋而缺乏质感,而这本似乎找到了一个完美的中间点,做到了既能登堂入室,又能经得起日常的反复翻阅和借鉴,这对于一个热爱艺术的读者来说,是最高的赞誉。

评分作为一名业余的书法爱好者,我通常会因为一些专业性太强的书籍而望而却步,但这本书的易读性和启发性却出乎意料地好。虽然它承载着严肃的艺术内容,但整体的呈现方式非常平易近人。它没有过分冗杂的晦涩术语,更多的是用一种直观的方式将作品的美感传递出来。我发现自己可以很自然地沉浸其中,不必时时停下来查阅注解,而是可以专注于感受线条的提按顿挫,体会那种内在的气韵流动。这对我个人练习的启发非常大,能直观地感受到大师笔下的力量感和节奏感。这种“润物细无声”的教育方式,远比枯燥的理论说教来得有效得多。它像一位耐心的良师益友,在我面前铺展开一幅幅杰作,静静地等待我的领悟,这种交流方式让人感到非常舒服和亲近。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,从拿到手的那一刻起,就能感受到出版方在细节上的用心。封面材质的触感温润而厚实,那种略带粗粝的纸感,仿佛带着历史的沉淀,与苏轼这位大文豪的气质完美契合。内页的纸张选择也十分考究,色泽柔和,既能最大限度地还原原作的墨韵和肌理,又保证了阅读时的舒适度,长时间翻看也不会觉得眼睛疲劳。尤其是那几张特意采用的仿古宣纸印刷的插页,质感极佳,让人忍不住想用手指轻轻摩挲,感受那份穿越时空的艺术气息。版式的排布也显得疏朗有致,留白恰到好处,使得每一幅作品都能拥有足够的空间呼吸,避免了作品间的相互干扰。这种对物理形态的极致追求,本身就是对艺术的一种尊重,让原本就珍贵的墨宝在实体书中得到了升华,收藏价值也因此大大提升。对于真心喜爱传统文化和书法艺术的读者来说,这种对实体书的尊重和投入,是任何电子版本都无法替代的珍贵体验。

评分我注意到,这本书在版式的设计上似乎也进行了一番巧妙的“留白艺术”处理,这种处理手法使得阅读体验达到了一个很高的层次。它没有像很多图录那样将作品挤得密不透风,而是给予了每一幅作品足够的空间去“呼吸”,去展示其自身的结构和美感。在某些重要的、具有转折性意义的作品前,似乎会有一个过渡性的页面,这种节奏的把控非常到位,引导读者的视线和心绪自然地转换。这种对阅读流程的细致考量,体现出出版团队对阅读体验的整体把握,而不是仅仅关注单页的视觉效果。这种处理方式,让我在翻阅时,仿佛进入了一种冥想的状态,更容易将注意力集中在作品的每一个细节上,而不是被其他信息干扰。这是一种高级的视觉管理,让学习和欣赏的过程本身也成为一种享受。

评分这本书的装帧和用料固然出色,但真正让我震撼的,还是其内容的呈现方式所体现出的专业深度和严谨态度。我特别欣赏它在细节处理上的那种近乎偏执的追求。譬如,对于一些模糊或残损的细节部分,编辑团队似乎没有简单地进行模糊处理或忽略,而是通过高精度的扫描和复原技术,力求最大限度地保留下那些细微的笔触变化和墨色浓淡的过渡,这对于研究者来说是极为宝贵的。而且,书中对不同时期、不同风格作品的收录标准似乎有一套清晰的内在逻辑,虽然我没有看到目录,但能明显感觉到一种循序渐进的引导性,仿佛作者在无声地带领我们走过一段艺术的旅程,而不是简单地堆砌作品。这种编排的用心,让我感觉自己手中的不仅仅是一本画册,更像是一份经过精心策展的艺术文献。它提供的不仅仅是“看”,更是深入“理解”的桥梁。

评分无

评分作

评分如果说,小篆不如甲骨文金文更能体现原始的造字意图,这是《说文》的劣势的话,那

评分文与战国的古文。

评分而

评分爱

评分,

评分笔

评分和

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有