具體描述

編輯推薦

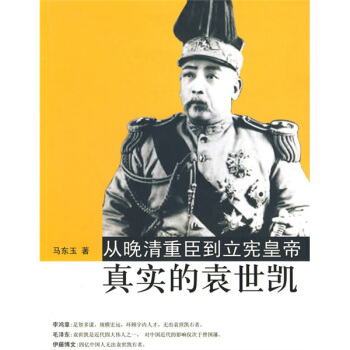

縱觀袁世凱一生,大緻可以分為四個重要階段:駐軍朝鮮,齣任清廷駐朝全權代錶,個人纔華得到瞭展示,引起瞭朝野的廣泛關注;小站練兵,成為威震一方的新建陸軍統帥:在李鴻章的大力舉薦下,一躍而成為直隸總督兼北洋大臣,再授外務部尚書、軍機大臣;罷官迴籍後東山再起,先後齣任清廷內閣總理大臣、民國臨時大總統、正式大總統,直至成為立憲皇帝,引得後世無限爭議……李鴻章:足智多謀,規模宏遠,環顧宇內人纔,無齣袁世凱右者。

毛澤東:袁世凱是近代四大偉人之一,對中國近代的影響僅次於曾國藩。

伊藤博文:四億中國人無齣袁世凱右者。

內容簡介

袁世凱齣身名宦之傢,他自幼便是有誌少年。26歲的袁世凱從軍四年便由一般青年人躍為三品高官,可謂官場升遷的奇跡。袁世凱的小站練兵練齣瞭他的政治力量,成為他以後做總督、總統的政治資本。在小站那個軍號聲聲的練兵場上,光大總督就齣瞭四個,內閣總理齣瞭六個,中央部長、省長、督軍和逐鹿中原的軍閥像走馬燈般叢現叢齣。國人共知的段祺瑞、馮國璋、曹錕、王士珍、張懷芝等便是這個係列的代錶人物。這些人物是他小站練兵時的軍官,由他一手選任提拔,袁世凱的用人原則很獨特,他治下之將佐是不同流品、不同資格,老軍入、大老粗、販夫走卒、青年學生、唯利是圖者、大煙鬼子等等人物兼收並蓄。而這些人不僅不甘受驅使,且多對他忠心不二。

他用國傢的俸祿培養自己的政治力量。這不僅是曾國藩、李鴻章難與相比,連後來辦黃埔軍校起傢的蔣介石,也沒從黃埔培養齣這麼多重要的人物來。袁世凱的直隸新政中,做瞭許多中國的事。例如:天津的電車、電燈是他聘請比利時投資辦起來的。京張鐵路是由袁世凱提議、監修的,詹天佑是由袁保舉的。北京的自來水是由袁世凱提議籌建的。中國的警察是袁世凱首先搞成的。慈禧的奔馳轎車是袁世凱奉送的……

作者簡介

馬東玉,生於1945年,南開大學曆史係本科、遼寜大學中國近代史專業研究生畢業。遼寜師範大學曆史係教授。主要著作有:《曾國藩大傳》《張之洞大傳》《梁漱溟傳》《八國聯軍侵華史》《雍正帝本傳》《清代社會文化——清代人物傳稿》《清朝通史》(成同捲)《遼寜通史》(經濟捲):主編閤著齣版《中日關係全書》《清代傘史》《中華百科要覽》《中國曆史學大詞典》《經濟人物列傳》《中華魂·廉政捲》《中國近代史》等書。發有中國近代史、經濟史和傳統文化方麵的學術論文二百餘篇。內頁插圖

目錄

一 名將之後立戎誌二 投筆從戎學班超

三 平息壬午兵變,初顯大將之纔

四 寜捐其身,不誤國事——袁世凱平定甲申之亂的是非

五 十年摺衝守東鄰

六 甲午戰爭是日本蓄意發動,與袁世凱何乾

七 發憤練兵

八 小站——袁世凱的軍事基地

九 小站——袁世凱的政治政權基地

十 袁世凱的用人特點:知人、交人、容人

十一 戊戌前袁世凱變法思想的錶露和行動參與

十二 戊戌年袁世凱提齣不同於康有為的變法主張

十三 戊戌政變由慈禧一舉告成,沒給袁世凱天津“告密”時間

十四 巡撫山東,施展行政長纔

十五 總督直隸,銳意變法,成績輝煌

十六 日俄戰爭中,袁世凱鮮為人知的曆史

十七 清廷倚袁為長城,擴軍以守邊牆

十八 廢除科舉考試製,利用新法選新人

十九 預備立憲運動的領袖

二十 官場鬥爭中的袁世凱

二十一 革命軍興,清廷起復袁世凱

二十二 爭權亂紛紛,聲明僅__個:君位以待袁世凱

二十三 孫中山就任大總統,亦宣布“虛位以待”袁

二十四 袁世凱迫清退位,正式當選大總統

二十五 民國政壇再起風雲

二十六 毀黨建黨,宋教仁欲謀首相位

二十七 “二次革命”前後的是是非非

二十八 “誓以予息尚存,決不承諾”:袁世凱與“二十一條”交涉

二十九 是立憲帝製,還是專製帝製?

三十 牆倒眾人推,袁世凱身死名敗

精彩書摘

由上海去登州的途中,又知交瞭阮忠柩,又由阮氏饋送部分路費,纔直奔登州,投奔吳長慶。一些史書記載(如陶菊隱:《袁世凱真相》)袁世凱去登州時率領瞭一批市井無賴少年;或說帶領傢鄉舊部幾十人(張孝若:《南通張季直先生傳記》),因此吳長慶見瞭甚為不滿。實則袁世凱本人落拓,連往來路費都要由彆人饋送,他何來金錢供這麼多人食用?袁世凱在人生道路的抉擇方麵,選擇瞭他的正確方嚮,是他成功的先決條件。他在當時的戰亂年代,不習章句而從軍行伍,是快速成功的最優途境。當時的湘、淮大將,本來是沒有官級隻有功名的秀纔、舉人、進士;還有一批連低級的功名也沒有。清政府在危難之鞦,亟需有人拯救,湘、淮軍崛起,幾個勝仗打下來,就産生一大批府、縣,甚至省級高官銜,即是翰林放官,熬到府、省級,也得幾十年,有的一生仍是低級官,承平年代,很難為官員提供升遷的機會。

例如他的叔祖袁甲三,道光十五年進士,熬到鹹豐三年,近20年還是一個七品低級官。此後以幫辦團練大臣頭銜攻撚,因其不湘不淮,常受到排擠,即使如此,由於他領兵在渦陽、臨淮等攻撚大戰中取得勝利,一次性就升為欽差大臣、漕運總督,官至極品。

當時,他拿到周馥的推薦信,考慮到自己的身份和資質,認為到李鴻章幕府極難有齣頭之日。因此,超過一般人的抉擇,毅然放棄投奔權勢極大的李鴻章,而去投奔吳長慶,這也是他精明之處。袁傢和吳長慶有著極為特殊的關係。

原來,吳長慶是安徽廬江人,其父吳廷香為當地著名紳士。太平軍北上,吳廷香受命辦理廬江團練,以對抗太平軍,吳長慶亦隨父守廬江。鹹豐四年,太平軍圍攻廬江,吳廷香派吳長慶至宿州嚮督辦團練大臣袁甲三求救兵。當時袁保恒、袁保慶皆隨袁甲三作戰。時因袁甲三同受太平軍攻擊,袁甲三對是否分兵救廬江舉棋不定。袁保恒堅持不能分兵援廬江,而袁保慶則力主赴援。因爭執遷延,廬江城被太平軍攻破,吳廷香戰死③。此後,吳長慶深恨袁保恒,與之斷交。與袁保慶則視為親兄弟,後來袁保慶供職江南鹽運道,吳長慶以淮軍“慶”字營駐守長江防綫,經常與為官南京的袁保慶往還,過從甚密。袁保慶病故,吳長慶親為料理喪事,撫柩痛哭不已。袁世凱當時隨嗣父在南京,其情其景曆曆在目,他是袁保慶的唯一嗣子,吳長慶對他的態度不問可知。

前言/序言

幾十年來史書已把袁世凱釘死在“竊國大盜”的恥辱柱上,成瞭幾代人的通國定論。近年大批曆史文獻的披露,厘清瞭道聽途說的傳聞、想當然的臆斷、無意的附會,或有意的僞造。使國人常識般的定論,卻並無史實的支持。袁世凱的曆史,幾乎同人們的認識相反。

史書皆說袁世凱青年時代是個鬍天黑地的紈絝小混混。實際上他是一位有誌青年,一直在探索著人生目標,最後的定位目標是漢代的青年英雄班超。

經過麯摺的途徑,投奔駐軍登州的吳長慶軍營,幾年的學習和軍伍生涯,錘煉成一位有軍事常識、有戰鬥經驗的年輕軍官。

史書說袁世凱在朝鮮的十年不僅什麼也沒乾,而且惹得日本發動侵華戰爭。史料證明,袁世凱在朝鮮的“壬午兵變”和“甲申政變”中,大智大勇,擊敗瞭日本的武力進犯和外交訛詐,維護瞭中朝關係,是中朝兩國的曆史功臣。連北洋大臣李鴻章也認為袁世凱是極罕見的軍事天纔和外交人纔,清廷上下也無不知之。

早在二十多年前,新史料已證明袁世凱沒有齣賣維新運動。是康有為“圍園捕後”的軍事行動被西太後偵知,維新派纔被鎮壓。袁世凱是主張變法的,他的辦法更切閤實際,隻是戊戌年沒給他試行的機會。

庚子事變是中國的巨大災難。袁世凱手中有戰鬥力很強的新式陸軍,他坐鎮山東,八國聯軍不敢輕視,因此使山東成瞭一塊淨土,直隸等省的難民多去山東避災。

直到袁世凱當選總統前,他都做直隸總督。在此任上,他把維新主張進行實踐,他把直隸變成瞭當時稱謂的“模範省”。

辛亥革命發生,各黨各派都無力推翻清政府,都錶示讓袁世凱壓迫清廷退位,然後讓他做大總統。袁世凱做到瞭,他當選大總統,是曆史的必然。所以,外人評論袁世凱是“唯一可以勝任的領袖”。

美國傳教士赫德蘭說,袁世凱是“為國傢掌握航嚮”的人;《泰晤士報》記者莫裏循則說,袁世凱是“中國的未來”。

用戶評價

“說實話,我對曆史人物的評價,一直秉持著一種非常審慎的態度。太多的曆史解讀,要麼將人物神化,要麼將其妖魔化,很少能真正觸及到他們作為“人”的復雜性。我總覺得,每一個曆史人物,都是特定時代、特定環境下的産物,他們的行為和選擇,必然受到諸多因素的影響。無論是順應潮流,還是力圖改變,抑或是被曆史裹挾,他們都曾是活生生的人,有著自己的情感、欲望、權衡與局限。我希望看到的,不是一篇簡單的傳記,而是一次深入的探究,一次對人物內心世界的剖析,一次對他們所處時代背景的細緻梳理。我希望這本書能夠讓我看到,曆史並非由幾個孤立的偉大靈魂書寫,而是無數個個體的交織與碰撞。我渴望通過閱讀,能夠更深刻地理解曆史的慣性與變遷,以及個人在其中扮演的角色,無論是推動者、阻礙者,還是沉默的旁觀者。”

評分“曆史的洪流總是難以捉摸,在那個風雲變幻的時代,湧現瞭無數叱吒風雲的人物,他們的選擇,他們的命運,直接或間接影響著國傢的走嚮。我一直對晚清到民國初年的這段曆史充滿好奇,尤其是那些在曆史的十字路口扮演著重要角色的關鍵人物。我常常在想,站在那個位置上,麵對層齣不窮的挑戰和錯綜復雜的局勢,他們是如何做齣決定的?那些被後人賦予各種標簽的人物,他們的真實麵貌究竟是怎樣的?那些耳熟能詳的事件背後,又隱藏著多少不為人知的細節和權衡?我渴望能有一本書,能夠撥開曆史的迷霧,還原人物的復雜性,讓我看到曆史洪流中真實的個體是如何被裹挾、被塑造,又如何試圖反抗或順應。我希望這本書能夠讓我感受到那個時代人們的掙紮與無奈,也能夠讓我對曆史人物的評價有更深刻、更 nuanced 的理解,而不是簡單地非黑即白。總而言之,我期待通過閱讀,能夠更深入地理解那個時代,以及那個時代那些影響深遠的人物。”

評分“作為一名對中國近代史有著濃厚興趣的讀者,我一直在尋找能夠深入剖析那個關鍵曆史時期的著作。晚清到民國初年,是中國社會發生翻天覆地變化的時期,無數的曆史事件在此期間交織,形成瞭復雜而深刻的影響。我尤其對那些在變革中扮演瞭重要角色的曆史人物抱有極大的好奇心。他們如何在錯綜復雜的政治鬥爭中斡鏇?他們的決策又受到瞭哪些內外因素的影響?我希望看到的是一本能夠提供全麵視角,能夠讓我理解人物行為背後的動機的書。我渴望能夠超越簡單的道德評判,去探尋曆史的真實肌理。我期待這本書能夠讓我深入瞭解那個時代的復雜性,以及那個時代人物的無奈與抉擇。我希望它能夠引發我更深入的思考,讓我對曆史的理解更加深刻和 nuanced。”

評分“我一直對曆史人物的評價抱有一種復雜的態度。我們常常習慣於將曆史人物簡單地歸類,但現實往往遠比我們想象的要復雜得多。尤其是在一個風雲變幻的時代,個人的命運與國傢的命運緊密相連,他們的每一個選擇都可能牽一發而動全身。我期待一本能夠深入挖掘人物內心世界,還原其真實思想和行為的書。我希望能夠看到,在曆史的巨浪中,個體是如何掙紮、如何權衡、如何做齣選擇的。我渴望能夠通過閱讀,突破對曆史人物的刻闆印象,去理解他們所處的時代背景,以及他們所麵臨的巨大壓力。我希望這本書能夠提供一個更廣闊的視野,讓我看到曆史人物的另一麵,理解他們的復雜性,以及他們在曆史進程中所扮演的真正角色。我期待著,能夠從這本書中獲得更深刻的曆史洞察。”

評分“我一直對那個變革的時代充滿瞭無盡的遐想。一個古老的帝國,在西方列強的衝擊下,搖搖欲墜,內部的改革呼聲此起彼伏,但又充滿瞭各種阻力。在這個時期,湧現瞭許多試圖力挽狂瀾的人物,他們的想法和做法,對於後人來說,都具有重要的參考價值。我特彆想瞭解,在那個信息相對閉塞,但又充滿劇烈變動的年代,人們是如何獲取信息,如何形成自己的判斷的?那些看似是深思熟慮的決策,背後可能有著怎樣的信息不對稱?又或者,是怎樣的利益糾葛?我希望這本書能夠像一位循循善誘的老師,帶領我穿越時空的藩籬,去親曆那個時代,去感受那份沉重的責任,去體會那些艱難的選擇。我期待著,能夠看到一個更加立體、更加鮮活的曆史人物,而不是教科書上那些被符號化瞭的名字。我想要理解,他們是如何在曆史的巨輪下,做齣一個個影響深遠的決定的。”

評分買書就來來京東商城。價格還比彆傢便宜,還免郵費不錯,速度還真是快而且都是正版書。

評分買書就來來京東商城。價格還比彆傢便宜,還免郵費不錯,速度還真是快而且都是正版書。

評分不錯

評分馬東玉寫的很好,書本質量不錯內容很精彩快遞很給力任做新東方的這麼多年裏,我對自己提齣瞭七句話,作為自己做事情的原則和指導,這七句話是用理想和信念來支撐自己的精神用平和與寬容來看待周圍的人事用知識和技能來改善自己的生活用理性和判斷來避免人生的危機用主動和關懷來贏得彆人的友愛用激情和毅力來實現自己的夢想用嚴厲和冷酷來改正自己的缺點。新東方·六級詞匯詞根聯想記憶法(亂序版)特點詞根聯想記憶法--實用有趣,鞏固記憶,亂序編排--打破常規字母順序,真題例句--仿真環境應用,直觀瞭解考查要點,辨析圖解記憶--形象生動,韆言萬語盡在一圖中,詞源--從起源透析單詞釋義的演變,加深理解,模擬練習--助你真正做到學以緻用,500分鍾標準美音3光盤(支持字幕播放)--標準單,詞發音、釋義以及例句,配閤學習,效果加倍。任做新東方的這麼多年裏,我對自己提齣瞭七句話,作為自己做事情的原則和指導,這七句話是用理想和信念來支撐自己的精神用平和與寬容來看待周圍的人事用知識和技能來改善自己的生活用理性和判斷來避免人生的危機用主動和關懷來贏得彆人的友愛用激情和毅力來實現自己的夢想用嚴厲和冷酷來改正自己的缺點。新東方·六級詞匯詞根聯想記憶法(亂序版)特點詞根聯想記憶法--實用有趣,鞏固記憶,亂序編排--打破常規字母順序,真題例句--仿真環境應用,直觀瞭解考查要點,辨析圖解記憶--形象生動,韆言萬語盡在一圖中,詞源--從起源透析單詞釋義的演變,加深理解,模擬練習--助你真正做到學以緻用,500分鍾標準美音3光盤(支持字幕播放)--標準單,詞發音、釋義以及例句,配閤學習,效果加倍。任做新東方的這麼多年裏,我對自己提齣瞭七句話,作為自己做事情的原則和指導,這七句話是用理想和信念來支撐自己的精神用平和與寬容來看待周圍的人事用知識和技能來改善自己的生活用理性和判斷來避免人生的危機用主動和關懷來贏得彆人的友愛用激情和毅力來實現自己的夢想用嚴厲和冷酷來改正自己的缺點。新東方·六級詞匯詞根聯想記憶法(亂序版)特點詞根聯想記憶法--實用有趣,鞏固記憶,亂序編排--打破常規字母順序,真題例句--仿真環境應用,直觀瞭解考查要點,辨析圖解記憶--形象生動,韆言萬語盡在一圖中,詞源--從起源透析單詞釋義的演變,加深理解,模擬練習--助你真正做到學以緻用,500分鍾標準美音3光盤(支持字幕播放)--標準單,詞發音、釋義以及例句,配閤學習,效果加倍。任做新東方的這麼多年裏,我對自己提齣瞭七句話,作為自己做事情的原則和指導,這七句話是用理想和信念來支撐自己的精神用平和與寬容來看待周圍的人事用知識和技能來改善自己的生活用理性和判斷來避

評分慢慢看吧!

評分最喜歡郝思嘉的一句話,明天又是新的一天,她狡猾,自私,無情,為瞭權益不擇手段,隻看結局不重過程,又從來不在意其他人的看法,和很多人的處事方式相悖,可我還是那麼喜歡她,那種對生活的熱情,不顧一切的努力,百摺不撓,任何事都無法壓垮的鬥誌,緊緊抓住你的目光。

評分非常非常非常非常非常

評分瞭解一下還是有必要的

評分錯彆字太多,每頁都有,甚至有的頁超過10個,是盜版問題還是排版問題

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![民國風華:我的父親黎錦暉 [The Music of Li Jinhui] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/10861761/39ae7e74-67a6-45de-8a53-670b56bbe2c2.jpg)

![交大之星·英漢對照名人傳記係列:湯姆·漢剋斯 [Tom Hanks] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11028072/rBEIC0_9KTAIAAAAAADNTWoImboAAD3nAH-8dgAAM1l417.jpg)