具体描述

●一、 生育期1

●二、 生育时期2

●三、 玉米的器官4

●第二部分播种6

●一、 播前准备6

●二、 种植鐘15

●三、 播种技术17

●四、苗前化学除草27

●五、播种时施用杀虫剂30

●第三部分苗期管理31

●一、 苗期生长发育及管理要点31

●二、 苗期生长异常33

●三、 苗期自然灾害40

●四、 苗期病害的识别与防治43

●五、 苗期虫害的识别与防治45

●六、 其他生物为害及防治51

●七、 苗后化学除草53

●第四部分穗期管理57

●一、 穗期生长发育及管理要点57

●部分目录

内容简介

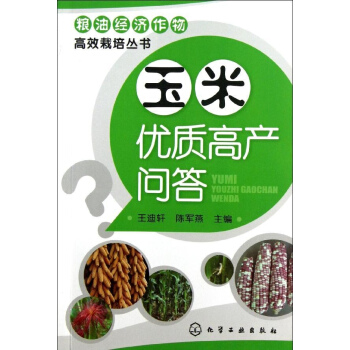

玉米是粮食、饲料、加工、能源多元用途作物,被誉为21世纪的"谷中优选者"。2001年,玉米已成为优选靠前大作物。在我国,玉米的种植面积巳超过5亿亩,占粮食作物靠前位;产量突破1.9亿吨,仅次于水稻。伺料、加工业的需求,特别是近期以玉米为原料的生物燃料——乙醇的迅速发展,决定了优选玉米需求将持续增长的基本格局。加速玉米优选生产技术的推广与普及,提高玉米的单产和总产水平,是确保国家粮食安全和促进农民增产增收的重要途径。用户评价

从阅读体验的角度来说,这本书的书写风格非常平实,没有华丽的辞藻,却充满了对土地深沉的热爱和尊重。那些描述玉米生长周期的文字,读起来简直像是一首献给生命的赞歌,充满了对自然规律的敬畏。我尤其喜欢作者在叙述中偶尔流露出的个人经历和感悟,它们像小小的调味剂,平衡了技术内容的严肃性。例如,在讲到如何通过观察叶片颜色判断缺素状况时,作者描述了自己年轻时因为误判而造成的损失,这种坦诚让人倍感亲切,也使得读者更容易将这些知识内化为自己的经验。这不只是一本传授知识的书,更像是一位经验老到的前辈,坐在你身边,手把手地教你如何与土地建立起最有效的沟通。这本书的价值,远超其定价本身。

评分这本书的封面设计简直是一场视觉盛宴,配色大胆又不失田园气息,那几株饱满的玉米穗在阳光下闪烁着诱人的光泽,一下子就把我的思绪拉到了广袤的田野之上。我原以为这只是一本普通的农业技术指南,但翻开扉页,那种扑面而来的专业感和细致入微的观察力,立刻让我意识到我手里拿到的可能是一部深入人心的地方农业百科全书。里面的插图和图表绘制得极其精良,线条流畅,色彩过渡自然,即便是初次接触玉米种植的人,也能通过那些详尽的分解图,清晰地理解每一道工序的关键点。尤其是对土壤微生物群落多样性的探讨,那部分内容简直是教科书级别的深度,让我对“种地”这件事有了全新的敬畏之心。作者的文字功底也非同一般,行文流畅,逻辑严密,读起来完全没有那种枯燥的术语堆砌感,反而像是在听一位经验丰富的农艺专家在娓娓道来他的毕生绝学。

评分我不得不说,这本书的排版和装帧质量,绝对配得上“典藏”二字。纸张的选择非常讲究,厚实而有质感,即便是长期在田间地头翻阅,也不易损坏。更让我惊喜的是,它在内容编排上的匠心独运。章节之间的过渡自然得像是河流汇入大海,从气候条件的宏观分析,到具体到“播种深度微调对出苗率的影响”这种极度微观的操作指南,层次分明,脉络清晰。我特别留意了关于病虫害防治的那几章,作者没有采取一味地推荐化学农药的简单粗暴方式,而是花费了大量的篇幅去阐述生态平衡的重要性,提出了许多基于自然防控策略的创新思路。阅读这些内容时,我感觉自己像是在进行一场高水平的学术研讨,而不是在学习一本手册。它教会我的不仅仅是“如何种”,更是“为何要这样种”,这种深层次的原理阐释,极大地提升了阅读的价值。

评分这本书的实用性简直是超乎想象的,它不像有些理论书籍,光说不练假把式。我尝试着依据书里推荐的“不同海拔梯度下的水肥一体化方案”去微调了我试验田里的施肥策略,效果立竿见影。最让我佩服的是作者对“变数”的处理能力。农业生产中,天气、市场、突发状况是永恒的变量,这本书没有试图给出僵硬的公式,而是提供了一套应对不确定性的思维框架。比如,当讲解到抗旱品种的选择时,它不仅罗列了品种特性,还附带了一个决策树模型,指导种植者如何根据自己区域的历史降雨数据,进行最优组合选择。这种前瞻性和可操作性的结合,让它从一本“手册”升华为一本“生产决策工具箱”。我甚至觉得,很多农业科技推广站的资料都不及这本书的详尽和与时俱进。

评分初次接触这本书时,我抱着一种略带怀疑的态度,毕竟市面上的农业书籍鱼龙混杂,很多都是十年前的老经验在反复重印。然而,这本书彻底颠覆了我的刻板印象。它在章节中穿插了许多近五年来的科研成果和当地最新的试验数据,这表明作者团队对最新的农业科技动态保持着高度的敏感性。特别是关于精准农业技术在小型农田中的应用部分,它没有将技术门槛设定得过高,而是提供了许多基于成熟、易于获取设备的优化方案。我被其中对“气候变化下西南地区种植带北移趋势预判”的分析深深吸引,那部分内容严谨、论据充分,让人不得不信服。这种将宏观趋势分析与微观操作实践完美融合的能力,是这本书最令人称道的地方。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有