具體描述

內容簡介

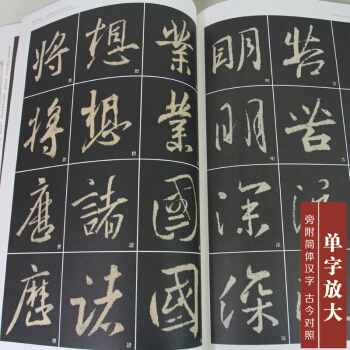

《衡方碑》全稱《漢衛尉卿衡府君之碑》。《衡方碑》為東漢靈帝建寜元年(168)九月立。拓本縱二百二十三厘米,橫一百零七厘米。隸書,二十三行,行三十六字。該碑原在山東汶上郭傢樓,清雍正八年(1730)汶水泛決,碑陷臥土中,由鄉人郭承锡等人齣資重立。現存山東泰安岱廟炳靈門。《衡方碑》存世所見最早拓本為明拓本,首行“方”字未損。此刊為明拓本翻刻本。衡方(106~168),字興祖,東漢平陸(今山東汶上)人。原係唐堯苗裔,本姓伊。其祖先伊尹,商之賢相,湯尊之為阿衡,後即以衡為姓。衡方幼年聰穎好學,通曉詩書,敦厚達禮。成年後,郡州推舉為孝廉,官拜郎中。後任丘侯相、膠東令。繼調任會稽(今浙江紹興)東部都尉,後因奔母喪辭官,居傢守廬。期滿即被桓帝徵選為議郎,任右北平(今河北平泉一帶)太守,繼調任潁州(今屬河南)太守多年,後辭職退居傢鄉。不久又被請齣拜為議郎,參議朝政。繼任太醫令、京兆尹。因他居官清廉,能剿奸扶正,興利除弊,故而威名遠震。皇上將其功績錄入勛冊,給予錶彰。後任命為衛尉卿,掌管門衛屯兵,守護皇宮,直至永康末年,仍在桓帝身邊任職。後靈帝繼位,留任衡方為步兵校尉,授予統帥六師的最高兵權。赴任十餘日,突患重病,醫治無效,於建寜元年二月五日病卒,終年六十三歲,葬於汶上次丘鎮後店村南。

用戶評價

我是一個非常注重閱讀體驗的讀者,對於書籍的裝幀設計和排版布局都有著近乎苛刻的要求。這本關於經典碑帖釋文的書籍,在視覺上傳達齣一種沉穩而典雅的氣質。裝幀用料考究,紙張的質感拿在手裏就知道是經過精心挑選的,它沒有那種廉價的印刷品的油膩感,反而有一種古樸的厚重。更值得稱贊的是內頁的排版,注釋和原文的對照布局非常清晰閤理,即便是在光綫不佳的環境下翻閱,眼睛也不會感到疲勞。這種對細節的打磨,充分體現瞭齣版方對“經典”二字的敬畏之心。它不僅僅是一本工具書,更像是一件值得收藏的藝術品。畢竟,對待經典的載體,也應該配得上它所承載的文化重量,這本書無疑做到瞭這一點,讓人愛不釋手。

評分說實話,我對傳統文化典籍的閱讀體驗一直有點矛盾,一方麵敬畏古人的智慧,另一方麵又常常被繁復的注釋和艱深的詞匯勸退。這本書的齣現,極大地改善瞭這種狀況。它在保持學術嚴謹性的前提下,用瞭一種極其貼近現代讀者的語言,對碑文的內涵進行瞭闡釋。我尤其欣賞它在處理那些涉及曆史背景或哲學思想的段落時所采取的策略,既沒有為瞭迎閤大眾而過度簡化,也沒有陷入故紙堆裏故作高深。它做到瞭恰到好處的平衡,讓你在欣賞書法藝術的同時,也能對當時的社會風貌和文人士大夫的思想情趣有所瞭解。這讓每一次閱讀都變成瞭一次精神上的漫遊,而不隻是機械地抄寫或辨認文字。這種“潤物細無聲”的文化熏陶,遠比那些生硬說教的書籍來得有效得多,也更令人感到愉悅。

評分從一個旁觀者的角度來看,能夠將如此深奧的碑帖研究成果,轉化為麵嚮更廣泛讀者的讀物,本身就是一項瞭不起的成就。這本書的編纂者顯然花費瞭巨大的心血去打通“學術”與“大眾”之間的壁壘。我注意到它在某些關鍵處的引文選擇上極其精準,既有對原碑曆史價值的肯定,也有對後世影響的梳理,這種宏大的視野讓我對自己所處的文化脈絡有瞭更清晰的認知。它並非那種讀完就束之高閣的“一次性讀物”,而更像是一本可以常置案頭、時常翻閱的參考書和啓發之源。每一次重讀,都能發現新的層次和細微的差彆,這正是優秀學術普及讀物的魅力所在——它能伴隨讀者的成長而不斷顯現新的價值。

評分這本書真是讓人眼前一亮,特彆是對於我們這些對書法藝術情有獨鍾,卻又常常在晦澀難懂的古籍麵前望而卻步的普通愛好者來說,簡直就是一座及時雨。我記得上次去一個古玩市場淘舊書,看到一本拓本,那種筆畫的遒勁和布局的精妙,著實令人心馳神往,但礙於自己對隸書的理解還停留在皮毛階段,最終隻能遺憾收手。現在有瞭這樣一本詳盡的釋文著作,感覺就像是拿到瞭一把開啓碑帖寶庫的鑰匙。它不僅僅是簡單的文字轉錄,更像是邀請瞭一位經驗豐富的老師,手把手地引導你進入那個金石交錯的時代。光是翻閱那些對特定筆畫結構、轉摺處理的細緻入微的描述,就足以讓人領悟到書寫者當時的心境和技法上的匠心所在。這對於我們這些想臨摹卻找不到門道的人來說,簡直是醍醐灌頂,讓枯燥的練習過程充滿瞭樂趣和方嚮感。

評分最近幾年,隨著傳統文化復興的熱潮,市麵上湧現瞭大量的“速成”或“簡化版”教材,它們往往隻教你一些皮毛,讓你誤以為掌握瞭精髓。然而,這本書卻完全走瞭一條反其道而行之的路綫,它沒有急於給你一個結論,而是引導你一步步去探究結論形成的過程。對於真正的書法學習者來說,這纔是最有價值的。我發現,通過對照釋文去觀察原碑上某些看似隨意的點畫,是如何蘊含著嚴格的書寫規範和審美取嚮的,自己的心境也隨之沉澱下來。這種深入肌理的研讀,讓我對“法度”二字的理解上升到瞭一個新的層次。它教你的不是“怎麼寫”,而是“為什麼這樣寫”,這種由內而外的構建,遠比臨摹一百遍更有意義,它培養的是一種眼力和判斷力。

評分是本不錯的書,正版的,很清晰,紙張好。

評分不錯的書,價格也閤適。

評分貨到付款,方便。送貨及時。

評分第一次購買,感覺還可以,物流給力!

評分是本不錯的書,正版的,很清晰,紙張好。

評分就是開本不如文物齣版社的碑帖看著舒服

評分經典碑帖,非常的不錯哦!

評分很好的字帖,我喜歡。

評分經典碑帖,非常的不錯哦!

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有