具体描述

内容简介

《衡方碑》全称《汉卫尉卿衡府君之碑》。《衡方碑》为东汉灵帝建宁元年(168)九月立。拓本纵二百二十三厘米,横一百零七厘米。隶书,二十三行,行三十六字。该碑原在山东汶上郭家楼,清雍正八年(1730)汶水泛决,碑陷卧土中,由乡人郭承锡等人出资重立。现存山东泰安岱庙炳灵门。《衡方碑》存世所见最早拓本为明拓本,首行“方”字未损。此刊为明拓本翻刻本。衡方(106~168),字兴祖,东汉平陆(今山东汶上)人。原系唐尧苗裔,本姓伊。其祖先伊尹,商之贤相,汤尊之为阿衡,后即以衡为姓。衡方幼年聪颖好学,通晓诗书,敦厚达礼。成年后,郡州推举为孝廉,官拜郎中。后任丘侯相、胶东令。继调任会稽(今浙江绍兴)东部都尉,后因奔母丧辞官,居家守庐。期满即被桓帝征选为议郎,任右北平(今河北平泉一带)太守,继调任颍州(今属河南)太守多年,后辞职退居家乡。不久又被请出拜为议郎,参议朝政。继任太医令、京兆尹。因他居官清廉,能剿奸扶正,兴利除弊,故而威名远震。皇上将其功绩录入勋册,给予表彰。后任命为卫尉卿,掌管门卫屯兵,守护皇宫,直至永康末年,仍在桓帝身边任职。后灵帝继位,留任衡方为步兵校尉,授予统帅六师的最高兵权。赴任十余日,突患重病,医治无效,于建宁元年二月五日病卒,终年六十三岁,葬于汶上次丘镇后店村南。

用户评价

我是一个非常注重阅读体验的读者,对于书籍的装帧设计和排版布局都有着近乎苛刻的要求。这本关于经典碑帖释文的书籍,在视觉上传达出一种沉稳而典雅的气质。装帧用料考究,纸张的质感拿在手里就知道是经过精心挑选的,它没有那种廉价的印刷品的油腻感,反而有一种古朴的厚重。更值得称赞的是内页的排版,注释和原文的对照布局非常清晰合理,即便是在光线不佳的环境下翻阅,眼睛也不会感到疲劳。这种对细节的打磨,充分体现了出版方对“经典”二字的敬畏之心。它不仅仅是一本工具书,更像是一件值得收藏的艺术品。毕竟,对待经典的载体,也应该配得上它所承载的文化重量,这本书无疑做到了这一点,让人爱不释手。

评分从一个旁观者的角度来看,能够将如此深奥的碑帖研究成果,转化为面向更广泛读者的读物,本身就是一项了不起的成就。这本书的编纂者显然花费了巨大的心血去打通“学术”与“大众”之间的壁垒。我注意到它在某些关键处的引文选择上极其精准,既有对原碑历史价值的肯定,也有对后世影响的梳理,这种宏大的视野让我对自己所处的文化脉络有了更清晰的认知。它并非那种读完就束之高阁的“一次性读物”,而更像是一本可以常置案头、时常翻阅的参考书和启发之源。每一次重读,都能发现新的层次和细微的差别,这正是优秀学术普及读物的魅力所在——它能伴随读者的成长而不断显现新的价值。

评分这本书真是让人眼前一亮,特别是对于我们这些对书法艺术情有独钟,却又常常在晦涩难懂的古籍面前望而却步的普通爱好者来说,简直就是一座及时雨。我记得上次去一个古玩市场淘旧书,看到一本拓本,那种笔画的遒劲和布局的精妙,着实令人心驰神往,但碍于自己对隶书的理解还停留在皮毛阶段,最终只能遗憾收手。现在有了这样一本详尽的释文著作,感觉就像是拿到了一把开启碑帖宝库的钥匙。它不仅仅是简单的文字转录,更像是邀请了一位经验丰富的老师,手把手地引导你进入那个金石交错的时代。光是翻阅那些对特定笔画结构、转折处理的细致入微的描述,就足以让人领悟到书写者当时的心境和技法上的匠心所在。这对于我们这些想临摹却找不到门道的人来说,简直是醍醐灌顶,让枯燥的练习过程充满了乐趣和方向感。

评分说实话,我对传统文化典籍的阅读体验一直有点矛盾,一方面敬畏古人的智慧,另一方面又常常被繁复的注释和艰深的词汇劝退。这本书的出现,极大地改善了这种状况。它在保持学术严谨性的前提下,用了一种极其贴近现代读者的语言,对碑文的内涵进行了阐释。我尤其欣赏它在处理那些涉及历史背景或哲学思想的段落时所采取的策略,既没有为了迎合大众而过度简化,也没有陷入故纸堆里故作高深。它做到了恰到好处的平衡,让你在欣赏书法艺术的同时,也能对当时的社会风貌和文人士大夫的思想情趣有所了解。这让每一次阅读都变成了一次精神上的漫游,而不只是机械地抄写或辨认文字。这种“润物细无声”的文化熏陶,远比那些生硬说教的书籍来得有效得多,也更令人感到愉悦。

评分最近几年,随着传统文化复兴的热潮,市面上涌现了大量的“速成”或“简化版”教材,它们往往只教你一些皮毛,让你误以为掌握了精髓。然而,这本书却完全走了一条反其道而行之的路线,它没有急于给你一个结论,而是引导你一步步去探究结论形成的过程。对于真正的书法学习者来说,这才是最有价值的。我发现,通过对照释文去观察原碑上某些看似随意的点画,是如何蕴含着严格的书写规范和审美取向的,自己的心境也随之沉淀下来。这种深入肌理的研读,让我对“法度”二字的理解上升到了一个新的层次。它教你的不是“怎么写”,而是“为什么这样写”,这种由内而外的构建,远比临摹一百遍更有意义,它培养的是一种眼力和判断力。

评分还可以,物流还好吧

评分书不错,正版,印刷清楚

评分好东西

评分aaaaaaaaaaaaaa

评分中国经典碑帖释文本之衡方碑很好的书,活动购买很给力

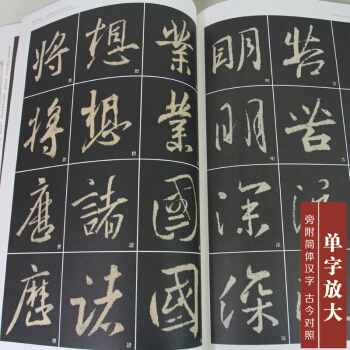

评分字口还算清晰, 观赏, 临摹皆可。

评分很好的字帖,我喜欢。

评分还可以,物流还好吧

评分这本不错,是原碑帖。稍微有点模糊,大概原碑文就是这样吧。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有