具体描述

基本信息

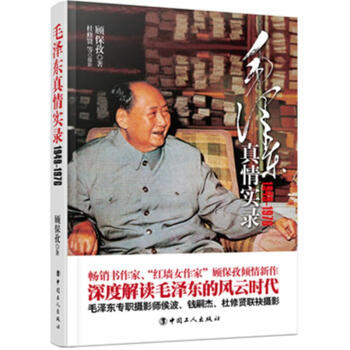

| 商品名称: 1949-1976-毛泽东真情实录 | 出版社: 中国工人出版社 | 出版时间:2016-05-01 |

| 作者:顾保孜 | 译者: | 开本: 16开 |

| 定价: 49.80 | 页数: | 印次: 1 |

| ISBN号:9787500863588 | 商品类型:图书 | 版次: 1 |

编辑推荐

※《毛泽东真情实录:1949-1976》是“红墙女作家”顾保孜沉淀新作。其《毛泽东*后七年风雨路》《毛泽东神州正值有事时》《周恩来*后600天》畅销百万册。 ※本书为**一部集中了从新中国成立至毛泽东离世的领袖随身专职摄影记者侯波、钱嗣杰、杜修贤提供图片的图书,长时段还原领袖形象。 ※20多年来写作领袖题材作品,包括《毛泽东*后七年风雨路》《毛泽东正值神州有事时》《周恩来*后600天》等,多以人物的视角与命运来反映一个时期的重大事件。这部《毛泽东真情实录:1949—1976》也不例外,通过毛泽东、周恩来等开国领袖,乃至政坛风云人物的不凡命运与心路历程,让我们触摸到新中国历史事件的脉络走向,领略到高层政治的特殊内涵,感受到领袖人物的常人之心。写这部书的初衷就是为了尽可能地再现毛泽东时代的重大事件与真情实感! ——顾保孜

内容提要

作者简介

作者顾保孜,1957年生,江苏省兴化市人。国家一级作家,被誉为“红墙女作家”。现为第二炮兵政治部电视艺术中心一级编剧。著有《红墙里的瞬间》《样板戏出台内幕》《红镜头》《中南海人物春秋》《我的父亲朱德》《纳粹集中营的中国女孩》《铁血N4A》《毛泽东*后七年风雨路》《毛泽东正值神州有事时》《周恩来*后600天》等数十部纪实文学著作,多次获“五个一工程”奖、中国图书奖、解放军图书奖、全国**畅销书等奖项。 摄影侯波、钱嗣杰、杜修贤,解放前战时就随军摄影,均有丰富的摄影经验。新中国成立后,他们在不同时期为毛泽东等党和国家领导人摄影,分别担任过新华社摄影部高级记者、新华社中央新闻组组长等重要职务。他们见证并拍下了许多重大的历史时刻。

目录

六十大寿之际解决分裂隐患 “两个司令部”的斗争,一次默契的合作 泱泱大国的主席竟为他划船、陪他游园 战争无情人有情,毛岸英踏上生死未卜路 毛泽东像慈母一样关心着思齐的第二次婚姻 卡拉奇机场突然响起尖锐的警笛声 李宗仁与溥仪像一对亲兄弟似地握手 1959年庐山上的“神仙”会 打破庐山平静的一封信 林彪遇到了千载难逢的机遇 11年后,林彪走完他的“O”形路 毛泽东的突然决定令所有人措手不及 毛泽东深深地三鞠躬 周恩来痛苦和违心的检查 揪人心肺的悲怜晚情 斯诺在中国的新闻没能引起尼克松注意 毛泽东潇洒自如地行了个“吻手”礼 毛泽东举起茶杯:“为冤家干一杯!” 毛泽东面对镜头再也不能站立了 毛泽东的当众批评,使得江青大丢面子

精彩书摘

《毛泽东真情实录:1949—1976》真实记录了1949至1976年二十年间与毛泽东相关的一系列重大历史事件和国事风云。揭秘毛泽东的家事、国事、天下事,尤其将毛泽东与各位政治高层、风云人物间的关系追根溯源,细数他们之间从革命时期到共和国建设时期的情谊、嫌隙、甚至裂变等,为读者还原一个真实的毛泽东时代!

用户评价

这是一次对历史的深度挖掘和全新审视。作者的笔触冷静而客观,却又充满了对历史真相的追求。我惊喜地发现,这本书不仅仅是关于历史事件的记载,更是对那个年代思想观念、社会思潮的深刻解读。我看到了不同观点的碰撞,听到了历史深处的辩论,也体会到了时代进步的艰难与不易。书中对一些复杂问题的分析,角度新颖,见解独到,让我对一些曾经模糊的概念有了更清晰的认识。作者并没有回避历史的复杂性,而是勇敢地去面对和剖析,这使得这本书更具思想价值和学术意义。阅读过程中,我常常会停下来思考,反刍作者的观点,这种互动式的阅读体验,让我受益匪浅。

评分这本书如同一幅徐徐展开的历史画卷,每一笔都蕴含着深刻的思考和对时代的洞察。作者并没有简单地堆砌史料,而是通过对大量人物、事件的深入剖析,展现了那个年代复杂的社会肌理和时代精神。我被书中对宏大叙事与个体命运之间关系的描绘所深深吸引。那些曾经站在历史舞台中央的人物,在作者的笔下不再是冰冷的概念,而是有血有肉、有情感、有挣扎的个体。同时,书中对普通民众生活的细致刻画,也让我看到了历史并非只是少数人的舞台,而是千千万万普通人生生不息的奋斗与奉献。读完这本书,我仿佛经历了一场精神的洗礼,对历史的理解不再停留在表面的事件,而是触及到了更深层次的社会动因和人文精神。作者的叙事逻辑严谨,分析深刻,让我对那个年代的演变有了更清晰的认识。

评分这真是一段让我心潮澎湃的阅读之旅。当我翻开这本书,仿佛穿越了时空,置身于那个波澜壮阔的年代。作者以细腻的笔触,将那些曾经鲜活的人物和事件栩栩如生地呈现在我眼前。我看到了一个时代的崛起,看到了无数普通人在历史洪流中的挣扎与希望。书中对当时社会生活方方面面的描绘,从城市到乡村,从个体到群体,都充满了人情味和画面感。我能感受到那个年代人们的淳朴、热情,也能体会到他们所承受的压力和困惑。特别是一些细节的描绘,比如人们的穿着、饮食、娱乐方式,以及那些朴素而充满力量的对话,都让我对那个时代有了更立体、更深刻的认识。这不仅仅是一本历史书,更是一部关于人性的深刻探讨。我仿佛能听到历史的回响,感受到那些生命的力量在字里行间跳跃。那些曾经被历史风尘掩埋的故事,在作者的笔下重新焕发了生机,让我对这段历史有了全新的解读和感受。

评分这是一本让我沉浸其中、难以释卷的作品。作者以一种非常个人化、情感化的方式,讲述了那个年代的故事。我仿佛能感受到作者对历史人物和事件的情感共鸣,那些文字中流淌出的真挚情感,触动了我内心最柔软的地方。书中对一些关键历史节点的描绘,充满了画面感和冲击力,让我仿佛身临其境。我看到了那些伟岸的身影,也看到了他们平凡的一面;我感受到了那个时代的激情与理想,也看到了时代的局限与挑战。作者的叙述风格独具匠心,语言生动而富有感染力,让人在阅读过程中,不仅仅是获取信息,更是一种情感的交流和体验。这本书让我对历史的理解,不再是枯燥的年代和事件,而是充满温度和生命力的故事。

评分这本书的阅读体验,犹如品一杯陈年的老酒,越品越有滋味。作者以一种近乎于文学创作的手法,将历史事件融入到生动的人物故事中。我看到了那个年代人们的喜怒哀乐,感受到了他们对生活的热情和执着。书中对一些经典片段的描绘,更是让我印象深刻,仿佛一个个鲜活的画面在眼前闪烁。我被书中对时代变迁的细腻捕捉所打动,从细微之处展现了历史的宏大进程。作者的语言功底深厚,遣词造句既有力量感,又不失文雅,使得阅读过程成为一种享受。这本书让我不仅了解了历史,更学会了如何去理解和感受历史,它让历史不再遥远,而是触手可及,鲜活生动。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有