具体描述

内容简介

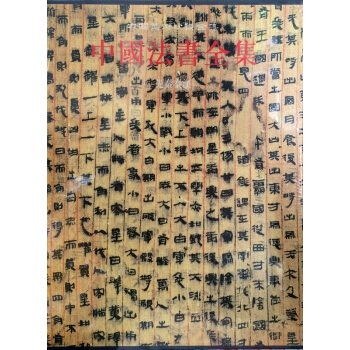

《中国法书全集:先秦秦汉》是《中国美术分类全集》中的一册,已由文物出版社于2009年1月出版。该书收录了龙山文化晚期到东汉晚期的115件朱书、墨书文物,其范围包括朱书陶文、朱书玉戈、朱书柄形器、朱书玉璋和石璋、朱书石磬、朱书玉版、朱书卜甲和卜骨、墨书白陶、墨书铜簋、墨书铅戈、盟书、楚简、秦简、木椟、帛书等等,内容丰富,有不少材料或清晰照片系首次发表。书前有宋镇豪撰写的《先秦秦汉时期的墨迹书法》,书中所收朱书、墨书材料都有释文,书后附说明文字。该书对于研究先秦秦汉出土文献、古文字、书法均有重要参考价值。

目录

序先秦秦汉时期的墨迹书法

图版篇

一

山西襄汾陶寺朱书陶壶

龙山晚期

二

山西襄汾陶寺朱书陶文

龙山晚期

三

河南郑州小双桥遗址朱书陶文 商代中期

四

河南安阳殷墟朱书陶文 殷商武丁时

五

河南安阳苗圃朱书陶文 殷商武丁时

六

河南安阳殷墟朱书玉戈

殷商武丁时

七

河南安阳后冈朱书石柄形饰

商代·殷墟三期

八

河南安阳刘家庄南朱书玉璋

商代·殷墟四期偏晚

九

河南安阳刘家庄北地墨书石璋

商代·殷墟四期晚段

十

河南安阳殷墟朱书石磬

殷商帝乙时

十一

河南安阳殷墟朱书玉版

殷商晚期

十二

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十三

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十四

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十五

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十六

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十七

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十八

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

十九

河南安阳殷墟朱书卜龟

殷商武丁时

二十

河南安阳殷墟墨书卜骨 殷商武乙文丁时

二十一

河南安阳殷墟朱书卜骨

殷商武乙文丁时

二十二 河南安阳殷墟朱书卜骨

殷商武乙文丁时

二十三

河南安阳殷墟朱书卜骨

殷商武乙文丁时

二十五 河南洛阳北窑西周墨书铜簋 西周·康王时

二十六 河南洛阳北窑西周墨书铅戈 西周早期

二十七 山西侯马盟书 春秋晚期

二十八 河南温县盟书 春秋晚期

二十九 湖北随县曾侯乙墓竹简 战国早期

三十

湖北随县曾侯乙墓朱书漆衣箱 战国早期

三十一 河南信阳长台关楚墓竹简 战国早期

三十二 湖南慈利石板村楚墓竹简

战国中期偏早

三十三 河南新蔡葛陵楚墓竹简 战国中期

三十四

河南新蔡葛陵楚墓墨书玉璧 战国中期

三十五 湖北江陵天星观楚墓竹简

战国中期

三十六 湖北江陵望山一号楚墓竹简 战国中期

三十七 湖北江陵望山二号楚墓竹简 战国中期偏晚

三十八 河北平山中山王 墓墨书玉器

战国中期偏晚

三十九 湖南长沙子弹库楚墓帛书残片 战国中期偏晚

四十

湖南长沙子弹库楚墓帛书 战国中期偏晚

四十一

湖北荆门郭店楚墓竹简 战国中期偏晚

四十二

湖北荆门包山楚墓简牍

战国中期偏晚

四十三

湖南长沙仰天湖楚墓竹简

战国中期偏晚

四十四

上海博物馆藏楚竹书

战国晚期

四十五

香港中文大学文物馆藏楚简 战国晚期

四十六

四川青川郝家坪秦墓木牍

战国晚期

四十七

上海博物馆藏朱书秦骃玉版

战国晚期

四十八

甘肃天水放马滩秦墓简牍

战国晚期

四十九

湖北云梦睡虎地秦简

战国晚期

五十

湖北云梦睡虎地黑夫与惊家书木牍

战国晚期

五十一

湖南湘西龙山里耶简牍

秦代

五十二 湖北云梦龙岗秦墓竹简

秦代

五十三 湖北沙市周家台秦墓竹简

秦代

五十四

湖北江陵张家山汉简盖庐 西汉早期

五十五

湖北江陵张家山汉简引书 西汉早期

五十六 湖北江陵张家山336号汉墓竹简

西汉早期

五十七

湖北江陵高台汉墓木牍

西汉早期

五十八

安徽阜阳双古堆汉墓竹简 西汉早期

五十九

湖南长沙马王堆三号汉墓帛书天文气象杂占

西汉早期

六十

湖南长沙马王堆三号汉墓帛书战国纵横家书

西汉早期

六十一

湖南长沙马王堆三号汉墓帛书五星占

西汉早期

六十二

湖南长沙马王堆三号汉墓帛书五十二病方

西汉早期

六十三

湖南长沙马王堆三号汉墓合阴阳竹简

西汉早期

六十四 湖南长沙马王堆三号汉墓遣册

西汉早期

六十五

湖南长沙马王堆一号汉墓漆盘题记

西汉早期

六十六

湖南长沙马王堆一号汉墓遣册

西汉早期

六十七

湖北江陵凤凰山九号汉墓木牍 西汉早期

六十八

湖北江陵凤凰山十号汉墓简牍

西汉早期

六十九

湖南沅陵虎溪山汉墓竹简

西汉早期

七十

湖北随州孔家坡汉墓简牍

西汉早期

七十一 山东临沂银雀山一号汉墓竹简 西汉早期偏晚

七十二 安徽天长汉墓木牍

西汉中期偏早

七十三 香港中文大学文物馆藏西汉简牍 西汉早中期

七十四

甘肃玉门花海汉代烽燧遗址武帝遗诏木觚 西汉中期

七十五

河北定州八角廊村汉墓竹简

西汉中期偏晚

七十六

汉长安城未央宫木简 西汉中晚期

七十七

甘肃敦煌悬泉置帛书一

西汉中晚期

七十八 甘肃敦煌悬泉置帛书二

西汉中晚期

七十九

甘肃敦煌悬泉置纸文书残片

西汉中晚期以降

八十

甘肃金塔肩水金关丞相御史律令册 西汉中期偏晚

八十一

甘肃敦煌悬泉置简牍

西汉中晚期

八十二 甘肃武威磨嘴子汉墓张伯升柩铭 西汉晚期

八十三

甘肃敦煌悬泉置传车簿简册

西汉晚期

八十四

甘肃武威缠山村汉墓王杖诏令简册 西汉晚期

八十五

江苏连云港尹湾汉墓简牍

西汉晚期

八十六 江苏连云港尹湾汉墓神乌傅竹简

西汉晚期

八十七

江苏省仪征县胥浦汉墓先令券书竹简

西汉晚期

八十八 江苏盱眙东阳汉墓木札

西汉晚期

八十九

河南洛阳粉书陶器

西汉晚期

九十

甘肃敦煌悬泉置F26墙壁题记

西汉晚期

九十一 甘肃金塔肩水金关张掖都尉棨信 西汉晚期

九十二 甘肃敦煌马圈湾烽燧简牍 西汉晚期

九十三 甘肃敦煌马圈湾烽燧遗址王骏幕府奏书稿简册 西汉晚期

九十四 甘肃金塔肩水金关劳边使者过界中费简册 西汉晚期

九十五 甘肃金塔肩水金关相利善剑刀简册 西汉末

九十六 青海大通县上孙家寨马良墓木简 西汉晚期

九十七 内蒙古额济纳旗破城子居延木简 西汉末至东汉初

九十八 内蒙古额济纳旗破城子居延甲渠隧长病书简牒 东汉早期

九十九 内蒙古额济纳旗破城子甲渠候粟君所质寇恩事简册 东汉早期

一〇〇

内蒙古额济纳旗破城子居延都尉府吏奉例简册 东汉早期

一〇一 内蒙古额济纳旗破城子居延令移甲渠吏迁补简牒 东汉早期

一〇二 甘肃武威磨嘴子汉墓王杖十简 东汉早期

一〇三 甘肃武威磨嘴子六号汉墓仪礼木简

东汉早期

一〇四 甘肃省武威旱滩坡汉墓公孙君方木牍 东汉早期

一〇五 甘肃省武威旱滩坡汉墓七疾方木牍 东汉早期

一〇六 香港中文大学文物馆藏东汉序宁简 东汉早期偏晚

一〇七 河北望都一号汉墓壁画榜题 东汉中期偏晚

一〇八 河北望都二号汉墓朱书买地砖券 东汉中期偏晚

一〇九 四川中江塔梁子东汉崖墓壁画题记

东汉中晚期

一一〇 内蒙古和林格尔汉墓壁画榜题 东汉晚期

一一一 河北青州大邵庄汉墓彩绘朱书砖铭 东汉晚期

一一二 东汉无纪年陶瓶朱书题记

东汉晚期

一一三 永寿二年陶瓶朱书题记 东汉晚期

一一四 甘肃甘谷渭阳汉墓木简 东汉晚期

一一五 湖南长沙东牌楼简牍

东汉晚期

图版说明

前言/序言

用户评价

这套书的另一个突出优点,在于它对图像资料的精细处理。在数字化时代,很多高清图片唾手可得,但能够将古碑拓片那种微妙的“墨分五色”的层次感表现出来的,却寥寥无几。这套全集在这方面做得非常出色,尤其是在表现那些墨迹本和纸本的细节时,可以看到飞白处的枯润、转折处的顿挫,甚至是纸张本身的纤维纹理。这种高保真的再现,让读者仿佛置身于古人书写的现场。我曾花了好大力气去对比其中收录的几件早期隶书墨迹,试图捕捉那种“意在笔先”的韵味。这种细致入微的视觉体验,远胜于那些经过过度锐化或色彩校正的电子图片。它提醒我们,书法艺术,本质上是一种物质性的、与媒介紧密结合的艺术形式。

评分这本书的装帧设计着实让人眼前一亮,封面采用了一种沉稳的墨绿色,搭配着烫金的书名和“中国法书全集”的系列标识,散发出一种典雅而厚重的历史气息。纸张的质感也相当不错,那种略带粗糙但又触感温润的纸张,让每一次翻阅都仿佛与历史有了真实的连接。内页的排版更是体现了编者的用心,对于历代重要法帖的摹刻和影印,都力求还原其原作的风貌,拓片的清晰度极高,即便是那些流传已久、略有洇损的珍品,也能看出笔墨的微妙变化。尤其值得称赞的是,对于每一件法书的考证和介绍,不仅提供了准确的年代和作者信息,还深入浅出地分析了其在书法史上的地位和艺术特色,这对于我们这些业余爱好者来说,无疑是一份宝贵的指引,让我们在欣赏优美笔画的同时,也能理解其背后的文化内涵。总的来说,这不仅仅是一套工具书,更是一件值得珍藏的艺术品,每一次翻开,都能感受到中华传统文化那深厚的底蕴。

评分当我拿到这套书时,最让我感到震撼的,是它所涵盖的广度和深度。作为一部“全集”,它并没有仅仅停留在展示那些耳熟能详的“神品”上,而是细致地梳理了从先秦篆隶到汉代隶书的演变脉络。特别是对于一些早期石刻文字和简牍的收录,那些在主流书法史中容易被忽视,但却是书法“源头活水”的部分,都被详尽地呈现了出来。这使得我能够清晰地看到,从甲骨文、金文到秦系小篆、隶书的过渡和融合是如何发生的。编者似乎在努力搭建一座桥梁,连接起那些零散的考古发现与成熟的书法体系。阅读过程中,我常常被那种原始的、未经雕琢的力量所打动,那种朴拙和率真,是后世的魏晋风度所难以企及的。它迫使我重新审视“法度”的起源,认识到真正的“法”并非凭空而来,而是从这片沃土中自然生长出来的。

评分坦白说,初看这本书时,我曾对其内容的学术性感到一丝压力。那些长篇累牍的释文、考证和碑刻对比,对于一个仅仅想“学写字”的初学者来说,或许显得过于晦涩。然而,随着阅读的深入,我逐渐体会到,这种严谨的态度恰恰是这本书的价值所在。它并非一本速成的教学手册,而是一部溯源的史诗。我特别欣赏其中关于不同地域、不同时期书体风格差异的对比分析。例如,对于秦篆与六国文字的细微差别,以及隶书在东汉不同地域间表现出的“方折”与“蚕头燕尾”的地域性特征,都有非常精辟的论述。这些分析迫使我的目光不再仅仅停留在单个字的美观与否上,而是开始关注“时代精神”是如何通过笔墨被固化下来的。这对于提升个人的书法鉴赏力,建立一个扎实的理论框架,是极为有益的。

评分从整体的编纂体系来看,这套“全集”无疑是构建中国书法史研究的一座里程碑。它不仅仅是简单地将所有已知的先秦秦汉法书汇编在一起,更重要的是,它建立了一个清晰的、逻辑自洽的分类和叙事框架。作者们似乎清晰地认识到,先秦秦汉是书法从实用符号系统向独立审美艺术过渡的关键时期,因此,他们在材料的选择和展示顺序上,都围绕着“隶变”这一核心命题展开。这种宏观的视角,使得每一个单独的碑刻或墨迹都不再是孤立的个体,而是构成了一部宏大演化史中的关键章节。对于想要深入研究书法史学,或者准备撰写相关论文的学者而言,这本书提供了无可替代的基础资料和严谨的参考坐标,其价值远超一般的字帖范本,直抵学术前沿。

评分书很好。图版高清晰,主要是战国竹简木简,没有金文籀书。能看竹简也不错。楚国文字很有神秘感。

评分质量不错,就是有的图片小了一点,看不清楚

评分讲中国书法的书,以前都是看文学书,现在买这本严肃的书法书籍来看,肯定是不一样的感觉,期待是一段有意义的阅读历程

评分书不错,618折扣价剁手,值得!

评分只是本书封面设计,鄙人颇不以为然,挺好的一本书,封面似可设计得更美。

评分全集印刷很好,资料性强,值得拥有

评分印刷质量很好,图文并茂,值得信赖。

评分隋代书法承魏晋南北朝遣韵而启大唐风骨,五代书坛继唐之余绪而开宋之新风。隋代智永与五代杨凝式,乃继往开来的两位重要书家,唐之盛与宋之兴,二家功不可没。至若唐之书坛,则名家辈出,群星璀璨。楷如欧、虞、颜、柳,草则颠张醉素,行若平原北海,无不具开创之功。其余名家若陆东之、孙过庭之辈,不可胜数。而以文学名世,落笔超群者,如李太白、贺知章、杜牧等更见大有人在。尤令人叹为观止者,隋唐五代写经书法的成就更是空前绝后。其中楷书,不只精工谨严,更见风貌多样。而行书则妩媚婀娜,别有风韵。尤其章草,古朴灵动、洋洋洒洒,极为罕见,而国内所藏又几乎尽在此书中矣。

评分终于等到这套书出齐。还赶上京东的活动,太划算了。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有