具体描述

内容简介

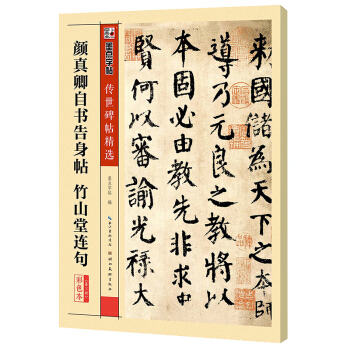

智永,生卒年不详。陈、隋间僧人书法家。僧名法极,俗名法极,俗姓王氏。会稽(今浙江绍兴)人。王羲之七世孙,出于王徽之一支。书法祖述王羲之,常居浙江湖州永欣寺阁,精勤书艺,锐意临书。据唐何延之《兰亭记》云:“所退笔头(用秃了换下来的笔头),置之大竹簏,簏受一石,而五簏皆满。凡三十年。”并将所退笔头作铭而瘗之,号为“笔冢”。因其用功如此,故其书艺为时所重,求书者甚众。宾客造请,以至踏破门限,遂以铁皮裹之,人称“铁门限”。智永于永欣寺临得《真草造字文》佳者八百余本,分送浙东诸寺。其书法诸体兼善,以草书最优。唐张怀瓘《书新》称“智永章草、草书入妙,隶入能。”比之远祖王羲之,论者以为“精熟过人,惜无奇态”,“半得右军之肉”,而略有拘滞之感。智永传世收迹,自唐以降,公认的名作是《真草千字文》。前言/序言

用户评价

我必须得说,这本书的细节处理到了令人发指的地步,这对于研究书法史和书法技法的人来说,简直是宝藏。我仔细对比了其他几家出版社的类似出版物,这部作品在墨色的还原度上做得尤为出色。可以看到,原碑刻的“飞白”之处,有的轻若游丝,有的则略显苍劲,这些细微的干湿浓淡变化,都被精准地捕捉并呈现了出来。这不仅仅是拓印技术的胜利,更是对原作精神的尊重。我尤其喜欢它在某些关键笔画上所展现出的力度层次感,能清晰地分辨出“提”与“按”之间的微妙转换。这种对“精微”的执着追求,使得这本书成为了一个可靠的临摹范本,避免了因为印刷失真而导致的技法误导,让人学得更踏实。

评分这部法帖的装帧设计确实令人眼前一亮,尤其是那种精细的印刷和材质选择,能感受到出版方在呈现经典时的用心。首先,那种厚重的质感就给持有者一种仪式感,仿佛捧着的不是简单的书,而是时光的沉淀。封面设计上,我特别欣赏它在保持传统美学韵味的同时,又加入了一些现代的简洁处理,使得它既适合案头研究,也适合闲暇品鉴。书页的纸张选择非常考究,光滑而不反光,这对学习书法至关重要,因为光线反射会极大地干扰对手帖细节的观察。而且,那种大开本的排版方式,极大地提升了阅读体验,特别是对于那些追求原汁原味的书法细节,例如笔画的起收、墨色的浓淡变化,大尺寸的展示提供了无与伦比的清晰度。整体来看,这本书在实体呈现上,已经为学习者搭建了一个非常好的物质基础,让人愿意花时间去细细揣摩其中的奥妙。

评分这部法帖的实用性考核,我给予高分。首先是它的耐用性,要知道,学习书法时,书本经常需要被反复翻动、平铺,甚至可能沾染墨迹。这款书在材料的选用上明显考虑到了这一点,无论是封面还是内页的装订处,都展现出超乎预期的坚固程度。我尝试着将它完全平铺在书桌上进行描摹,它能稳定地保持住形状,不会自己合拢,这极大地解放了我的双手,使我可以更专注于笔尖的运行。此外,虽然是放大版,但重量控制得还算适中,方便携带和在不同场合下使用。总而言之,这是一本从“使用体验”角度出发,进行了周密考虑的优质出版物,真正做到了“经久耐用”和“便于操作”的完美结合。

评分从一个资深书法爱好者的角度来看,这本书的价值不仅仅在于其作为“学习工具”的功能性,更在于它所营造的“鉴赏氛围”。装帧的整体设计风格透露着一种内敛的典雅,没有过多花哨的装饰去喧宾夺主,所有的设计语言都在为内容服务。我喜欢它在版式设计上所保持的留白艺术,这种“计白当黑”的处理,使得每一个字都有了呼吸的空间,也让观者在欣赏时不会感到视觉疲劳。而且,那种古朴的色调处理,让人感觉仿佛触摸到了历史的纹理。这本书放在书房里,本身就是一件极具品位的陈设品,每一次翻阅,都能带来心灵上的宁静与沉淀,远非普通印刷品所能比拟。

评分这本书的装帧处理,尤其是折页的设计,简直是为我们这些临摹者量身定做的“神器”。我过去经常遇到一些名碑名帖,因为篇幅过大,要么只能看局部,要么就是强行压缩版面,导致一些微妙的笔触细节丢失。但这本书采用了放大折页的形式,这一点就彻底解决了我的痛点。当我需要观看一个完整的段落时,可以完全展开,每一笔的走向、字与字之间的呼应关系,都能一目了然。展开后的展示效果,那种扑面而来的气势感,是小开本绝对无法比拟的。这对于理解章法布局,尤其是长篇作品中气息的连贯性,提供了极大的便利。每次展开,都像是在与古人进行一场跨越时空的对话,那种震撼感和沉浸感,是其他形式的出版物难以企及的。

评分《连日山中帖》书写年代不详,结体端正又不乏轻灵,用笔多扭转细入,字距比较紧密,与蔡襄晚年传世作品风格拉得较大,似乎是早年所作。

评分中国历代法书名碑原版放大折页之8:智永真草书千字文

评分錫山安国藏夲,不错。

评分19世纪的夏天,在英国小城达姆的一个庭院中,一名年轻的舞者露丝以优雅的舞姿来庆贺自己28岁的生日,庭院里伴随着露丝舞姿的还有众人赞许的目光,然而,当她准备完成一个旋转动作时,意外却发生了。她摔倒在地上,挣扎着想要爬起来,没有成功,送至医院经诊断后,她知道自己患上一种极罕见的神经系统疾病,她全身的神经将会慢慢地丧失功能,也就是意味着她再也无法舞蹈了。在最初的一段时间里,露丝总会静坐在院子里回想以往生日舞会的盛况。当她29岁生日大家都以为露丝要取消这次舞会时,却依旧收到了她的邀请,露丝此次为大家带来的是一首动听的钢琴曲;而到了她30岁生日时,她病情已经恶化到除了头部,全身都不能动了,大家纷纷表示叹惋。殊不知露丝却第一次向人们展示了她的歌喉。在那次舞会的四个月后,露丝也失去了她的声音,在她31岁生日前夕,人们照常收到了她的邀请,那天来的人很多,院里院外挤满了小城里善良的居民。露丝卧在一张躺椅上,只有眼睛还能艰难地眨,只有心还能激情地跳。人们在她的眼神中看见了微笑,看到了温暖,看到了一种蕴含的对生活的热爱。可惜,她没能跨过31岁的门槛,但是很多很多人记住了这个用心灵在舞蹈的精灵。

评分好,不过有关奌贵

评分一般吧还行

评分谦虚是学习的朋友

评分沟通中达成共识。

评分提高效益,亦可谓“教学相长”。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有