具体描述

内容简介

暂无用户评价

阅读体验堪称一次对古代建筑智慧的深度“考古”。我惊喜地发现,作者并未局限于对现有建筑的简单复述,而是着力于解析其背后的设计哲学。书中对“间架”这个核心概念的阐释,可谓是独辟蹊径,它不仅仅是空间划分的手段,更是一种平衡美学与功能性的哲学体现。例如,书中详细分析了不同屋顶形式对内部空间采光和通风的影响,以及这种影响如何反过来塑造了居住者的生活方式和审美情趣。文字的密度恰到好处,既有理论的高度,又不乏实操的深度。每一次翻阅,都会有新的领悟,仿佛拨开了一层又一层的迷雾,看到了古代工匠在有限的条件下,如何用近乎数学般的精确和艺术般的灵感,创造出流传千古的杰作。书中的配图(虽然这里我们假设它有精美的图示)如果能将结构分解到最基础的单元,那就更完美了,但仅凭文字描述,其立体感和空间感已然跃然纸上。

评分这本书最让我感到惊喜的是,它成功地架设了一座沟通古今的桥梁。它没有沉湎于对往昔的过度美化,而是以一种客观、审视的眼光,去剖析古代结构在当时的技术条件下所能达到的极限与创新。特别是对不同构件受力分析的描述,简直像是一场微观世界的动态演示。我能想象到每一根柱子、每一根檩条在风雨中如何协同作用,共同抵御外力的侵袭。作者在论述中大量引入了对结构美学的思考,使得冰冷的力学原理也染上了一层人文的光彩。行文的节奏变化自如,时而凝重深思,时而豁然开朗,这种叙述上的张弛有度,极大地增强了阅读的愉悦感和知识的留存度。总而言之,这是一部集学术严谨性、历史洞察力和文化情怀于一体的佳作,值得反复品味和研习。

评分这本关于传统建筑结构的书籍,从头到尾都透露着一种沉稳而扎实的气息。作者在开篇就奠定了全书的基调,仿佛一位经验丰富的老匠人,带着我们步入一个精妙的结构世界。书中对材料特性的探讨非常深入,不仅仅是简单地罗列木材或石材的物理属性,更是结合了古代匠师在实际运用中对这些材料“脾性”的理解。比如,对于榫卯连接的描述,细致到木材受力后的微小形变,以及如何通过巧妙的设计来应对这些变化。这种对细节的执着,让读者在阅读时,不仅是在学习知识,更像是在与一位智者对话,感受那份穿越时空的匠心。我尤其欣赏书中穿插的那些历史典故和案例分析,它们不是生硬的知识点堆砌,而是为复杂的结构原理提供了生动的注解,让抽象的力学概念变得触手可及。全书的行文流畅自然,逻辑严谨,即便是初次接触这类专业知识的读者,也能被其条理清晰的叙述所吸引。

评分这本书的价值,很大程度上在于它提供了一种观察和思考世界的方式。它超越了单纯的技术手册范畴,上升到了文化和历史的高度。作者对古代营造制度的梳理,展现出一种体系化的、严谨的学术态度。我特别关注了其中关于“模数”和“比例”运用的章节,这部分内容揭示了古代建筑在追求和谐统一的过程中,所依赖的数学基础。这种对秩序的追求,不仅体现在宏伟的宫殿,也渗透在寻常百姓的居所之中。文字风格兼具古典韵味与现代学术的精准性,用词考究,但绝不晦涩难懂。它仿佛在邀请读者放下浮躁的心态,去体会那种“慢工出细活”的匠人精神,去感受结构如何与自然环境融为一体,构成一个有机的整体。对于从事设计或研究相关领域的人士来说,这本书无疑是一座宝库,它提供的不是现成的答案,而是提问的深度。

评分我必须称赞作者在处理复杂结构关系时的叙事能力。面对那些看似错综复杂的梁架和支撑体系,作者总能用一种抽丝剥茧的方式,将复杂的逻辑层层展开,直至其核心原理显现。书中的章节安排极富匠心,由浅入深,循序渐进,确保了读者的理解不会掉队。特别是那些关于特定地域或特定时期结构演变的比对分析,非常引人入胜。它让我们看到,结构并非一成不变的教条,而是随着地域气候、材料可得性以及社会需求的变迁而不断进化的生命体。文字的力量在于其穿透力,这本书的文字精准而有力,没有一句多余的叙述,每一段话都像是一块被精心打磨过的石料,紧密地镶嵌在整部作品的结构之中,共同支撑起一个宏大的知识体系。读完后,我对“稳固”这个概念有了全新的认识,它不再是僵硬的抵抗,而是一种动态的平衡。

评分真是本好书,只可惜有些印的不好

评分东西不错,卖家服务很周到

评分恩,很快就收到了。很享受这种送货上门的服务,哈哈!赞吧赞吧。。。

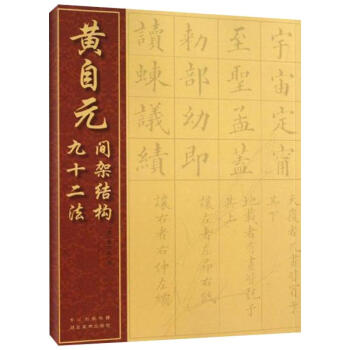

评分除了92法,还有黄自元临写的柳体字,对我来说没啥用

评分此书是老师推荐我买的,印刷精美,很有用!

评分不错的宝贝,正在使用。

评分一般!

评分确实不错哦!值得拥有的!

评分正品,包装精致,印刷清晰!

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有