具体描述

内容简介

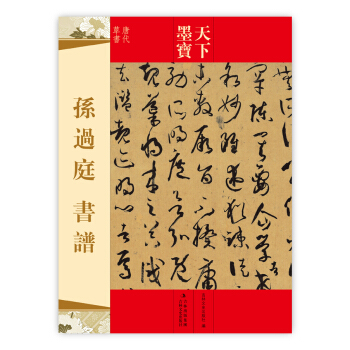

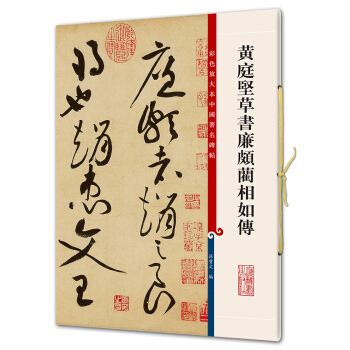

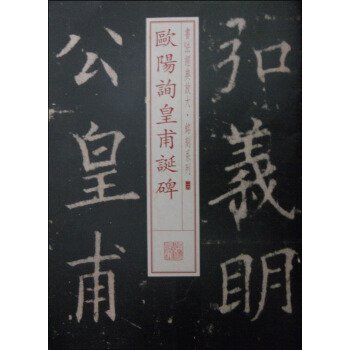

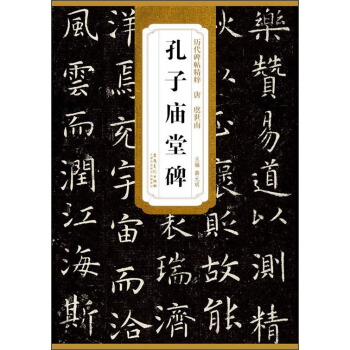

中国书法艺术源远流长,几千年来,伴随着文字和书体的演变发展,各个历史时期都造就了一批有代表性的书法家,他们的作品体现了一定时代的精神风貌,谱写了中国书法史的瑰丽篇章。历代法书是中华民族几千年燦烂文化艺术的结晶,是全民族的宝贵财富。民国时期的大量书法精品和名人墨迹,几经战乱,幸存者散藏于海内外。最近,四川出版社对民国时期书法进行了收集出版,介绍给海内外广大读者,既可填补书法史上的一个空白,为书法家、书法爱好者、理论工作者提供一份难得的学习研究资料,又为发掘和保护历史文物作出了贡献,无疑是一项必要的、及时的、具有历史意义的工作。

目录

上册丁佛言

篆书联

草书屏(一)

草书屏(二)

篆书轴

丁傅绅

行书题跋

三多

隸书轴

于右任

楷书轴

草书联

行书联

草书轴

草书轴

行书屏

于省吾

行书题跋

太虚

行书轴

毛泽东

行书诗稿

行书横披

行书信札(一)

行书信札(二)

行书信札(三)

王乃徵

楷书轴

王个簃

行书轴

王个镗

草书笺

王同愈

行书轴

行书联

王伯祥

行书题跋

王师子

行书题跋

王国维

行书轴

……

中册

下册

前言/序言

用户评价

从一个资深临习者的角度来看,这套书在选取范本当中的“可临性”考量做得非常到位。很多时候,大师的“神品”固然令人敬仰,但往往由于其个人笔法过于成熟或变化多端,对于中级学习者而言,上手难度极大,容易产生挫败感。然而,这套书的编者似乎深谙此道,他们精心挑选了一些“范式性”的作品,比如那些在创作时期相对稳定、笔法结构清晰、间架布局合理的墨迹。这些范本不仅是欣赏的对象,更是极好的学习教材。我个人已经从上册的某几页中受益匪浅,原本困扰已久的横画收笔问题,通过对比几位不同流派的书家处理同类笔画的方式,豁然开朗。这种兼顾艺术价值与实践指导的编排思路,使得这本书的工具书属性也得到了极大的强化。

评分这套书的选取角度非常独到,它真正做到了“兼收并蓄,取舍得当”。很多市面上的民国书法选本,要么只偏重于那些早已名声在外的“大家”,比如于右任、沈尹默等人,要么就过于追求冷门小众的怪才。但《民国时期书法》的妙处在于,它平衡了“庙堂之高”与“江湖之远”。上册着重介绍了那些承前启后的大家,他们的作品代表了主流的审美取向和技法高峰;中册则大胆引入了一些地域性较强、风格独特的书家,比如一些地方士绅或教育家的墨迹,这些作品虽然名气不大,但对于研究民国时期书法生态的多样性至关重要;而下册则对一些新兴的书法社团和现代主义尝试进行了梳理,这使得整套书的结构具有了极强的层次感和立体感,绝非那种平面化的简单罗列。

评分我对这套书的价值判断,已经超越了单纯的“书法作品集”范畴,它更像是一部浓缩的“民国文化史的侧影”。阅读过程中,我常常会联想到那个时代特有的气息——那种既有帝制崩塌后的迷茫,又有新文化运动带来的勃勃生机。书中的一些信札、题跋,不仅仅是笔墨的展示,更是那个时代知识分子精神状态的真实流露。比如某些在战乱时期留下的字迹,其线条的紧绷感和墨色的洇化程度,无声地诉说着时代的压力;而另一些在和平年代的作品,则显露出温润儒雅的书卷气。这种对“时代精神”的捕捉,使得每一次翻阅都像是在与百年前的文人进行一场跨越时空的对话。我深信,对于任何一个希望深入了解民国文化的人来说,这套书都是不可或缺的珍藏品,它提供的“现场感”是其他任何二手资料所无法比拟的。

评分坦率地说,我对这套书的史论部分感到非常惊喜,它提供的不仅仅是作品的堆砌,更是一套完整的、深入的民国书风演变脉络梳理。作者的叙事功力深厚,不像有些学术著作那样干巴巴地罗列事实,而是像一位老者在娓娓道来那个风云变幻时代里,书家们如何应对传统与西风的碰撞。书中对于“碑学”与“帖学”的拉锯战,描述得尤为精彩,没有简单地进行褒贬,而是客观地分析了两者在特定历史背景下的必然性与局限性。我尤其欣赏其中对于“二石”(吴昌硕和康有为)书法思想的深入剖析,那种将艺术思潮置于社会政治变革大背景下的论述视角,极大地拓宽了我对民国时期书法精神层面的理解。读完之后,我不再仅仅把民国书法看作是清末遗风的延续,而是理解为一次主动求变、寻求民族文化自信的艰难探索,这种思想深度是其他同类书籍难以企及的。

评分这套《民国时期书法》(套装上中下册)的装帧设计和印刷质量简直是教科书级别的典范。纸张的选择上,那种略带米黄的、厚实又不失韧性的铜版纸,让每一幅碑帖的细节都得到了充分的还原。尤其是在墨韵的处理上,我发现即便是那些原件中极其细微的枯笔飞白,甚至是纸张的微小皴裂,都能清晰可见。装帧上,三本书的侧脊过渡自然,锁线牢固,丝毫没有那种廉价图书容易出现的开胶或松散感。这对于经常需要翻阅和临摹的爱好者来说,无疑是一个巨大的福音。要知道,很多古籍影印本为了追求成本,往往牺牲了对原作神韵的捕捉,但这一套书显然在这方面下了大功夫。我特别留意了其中对颜体和赵体的一些重要作品的收录,那些运笔的力度变化和结构布局,通过这套书的呈现,似乎能让我感受到当年书家在案前挥毫时的心境。可以说,光是捧在手里细细摩挲,就已经算是一种精神上的享受了,完全对得起它所承载的历史重量。

评分搞活动,很划算

评分搞活动,很划算

评分必须说好话必须说好话必须说好话

评分为东海曾经孝妇冤。如今轮到你山阳县,这都是官吏每无心正法,使百姓有口难言。

评分质量好,速度快,服务好,价格便宜

评分。”(姜亮夫《古文字学》59页,浙江人民出版社1984年版)可以毫不夸张地说,正是

评分【正宫·端正好】没来由犯王法,不提防遭刑宪,叫声屈动地惊天。顷刻间游魂先赴森

评分1911年辛亥革命推翻了中国最后一个封建王朝,这是一场伟大的革命。但此时的中国已成为殖民主义争夺的焦点。中国民族资本与外国资本接触越来越多,一些先进的知识分子翻译和引进了西方文化,包括艺术观念和艺术形式。随着近代工业的发展,学习外国语言和科学技术的活动也活跃起来,这对中国知识分子的思想开拓和审美情趣产生了深刻影响。民国初年白话文的兴起,科举制度的废除,都对传统书法艺术,特别是官阁体造成致命的冲击。民国时期三十多年,国家处在半封建半殖民地状态,是一个不安定的多事之秋。 在这种社会环境下,书法艺术依然取得不俗的成就, 主要是清晚期书风得以延续,考证和对考证成果的研究有重大进展,草书呈中兴之势。

评分民国时期书法(套装上中下册)很满意,会继续购买印刷精致得很工作之余,人们或楚河汉界运筹帷幄,或轻歌曼舞享受生活,而我则喜欢翻翻书、读读报,一个人沉浸在笔墨飘香的世界里,跟智者神游,与慧者交流,不知有汉,无论魏晋,醉在其中。我是一介穷书生,尽管在学校工作了二十五年,但是工资却不好意思示人。当我教训调皮捣蛋的女儿外孙子们时,时常被他们反问:你老深更半夜了,还在写作看书,可工资却不到两千!常常被他们噎得无话可说。当教师的我这一生注定与清贫相伴,惟一好处是有双休息日,在属于我的假期里悠哉游哉于书香之中,这也许是许多书外之人难以领略的惬意。好了,废话不多说。还可以,和印象里的有一点点区别,可能是我记错了书比我想的要厚很多,就是字有点小,不过挺实惠的,很满意!书非常好,正版的,非常值,快递也给力,必须给好评,就是感觉包装有点简陋啊哈哈不过书很好,看了下内容也都很不错,快递也很给力,东西很好物流速度也很快,和照片描述的也一样,给个满分吧下次还会来买!好了,我现在来说说这本书的观感吧,网络文学融入主流文学之难,在于文学批评家的缺席,在于衡量标准的混乱,很长一段时间,文学批评家对网络文学集体失语,直到最近一两年来,诸多活跃于文学批评领域的评论家,才开始着手建立网络文学的评价体系,很难得的是,他们迅速掌握了网络文学的魅力内核,并对网络文学给予了高度评价、寄予了很深的厚望。随着网络文学理论体系的建立,以及网络文学在创作水准上的不断提高,网络文学成为主流文学中的主流已是清晰可见的事情,下一届的五个一工程奖,我们期待看到更多网络文学作品的入选。据说,2011年8月24日,京东与支付宝合作到期。官方公告显示,京东商城已经全面停用支付宝,除了无法使用支付服务外,使用支付宝账号登录的功能也一并被停用。京东商城创始人刘先生5月份曾表示京东弃用支付宝原因是支付宝的费率太贵,为快钱等公司的4倍。在弃支付宝而去之后,京东商城转投银联怀抱。这点我很喜欢,因为支付宝我从来就不用,用起来也很麻烦的。好了,现在给大家介绍三本好书古拉格一部历史在这部受到普遍称赞的权威性著作中,安妮·阿普尔鲍姆第一次对古拉格——一个大批关押了成百上千万政治犯和刑事犯的集中营——进行了完全纪实性的描述,从它在俄国革命中的起源,到斯大林治下的扩张,再到公开性时代的瓦解。阿普尔鲍姆深刻地再现了劳改营生活的本质并且将其与苏联的宏观历史联系起来。古拉格一部历史之后立即被认为是一部人们期待已久的里程碑式的学术著作,对于任何一个希望了解二十世纪历史的人来说,它都是一本必读书。厌倦了工作中的枯燥忙碌吃腻了生活中的寻常美味那就亲手来做一款面包尝尝

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有