具體描述

內容簡介

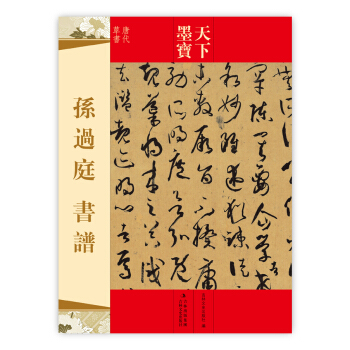

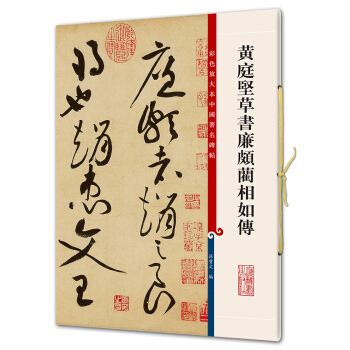

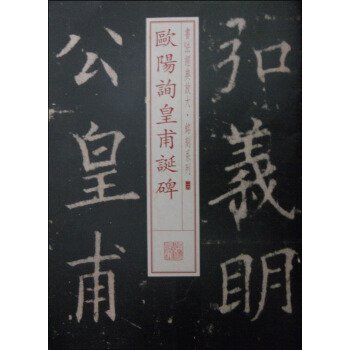

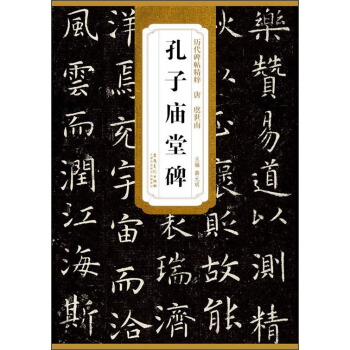

中國書法藝術源遠流長,幾韆年來,伴隨著文字和書體的演變發展,各個曆史時期都造就瞭一批有代錶性的書法傢,他們的作品體現瞭一定時代的精神風貌,譜寫瞭中國書法史的瑰麗篇章。曆代法書是中華民族幾韆年燦爛文化藝術的結晶,是全民族的寶貴財富。民國時期的大量書法精品和名人墨跡,幾經戰亂,幸存者散藏於海內外。最近,四川齣版社對民國時期書法進行瞭收集齣版,介紹給海內外廣大讀者,既可填補書法史上的一個空白,為書法傢、書法愛好者、理論工作者提供一份難得的學習研究資料,又為發掘和保護曆史文物作齣瞭貢獻,無疑是一項必要的、及時的、具有曆史意義的工作。

目錄

上冊丁佛言

篆書聯

草書屏(一)

草書屏(二)

篆書軸

丁傅紳

行書題跋

三多

隸書軸

於右任

楷書軸

草書聯

行書聯

草書軸

草書軸

行書屏

於省吾

行書題跋

太虛

行書軸

毛澤東

行書詩稿

行書橫披

行書信劄(一)

行書信劄(二)

行書信劄(三)

王乃徵

楷書軸

王個簃

行書軸

王個鏜

草書箋

王同愈

行書軸

行書聯

王伯祥

行書題跋

王師子

行書題跋

王國維

行書軸

……

中冊

下冊

前言/序言

用戶評價

這套書的選取角度非常獨到,它真正做到瞭“兼收並蓄,取捨得當”。很多市麵上的民國書法選本,要麼隻偏重於那些早已名聲在外的“大傢”,比如於右任、瀋尹默等人,要麼就過於追求冷門小眾的怪纔。但《民國時期書法》的妙處在於,它平衡瞭“廟堂之高”與“江湖之遠”。上冊著重介紹瞭那些承前啓後的大傢,他們的作品代錶瞭主流的審美取嚮和技法高峰;中冊則大膽引入瞭一些地域性較強、風格獨特的書傢,比如一些地方士紳或教育傢的墨跡,這些作品雖然名氣不大,但對於研究民國時期書法生態的多樣性至關重要;而下冊則對一些新興的書法社團和現代主義嘗試進行瞭梳理,這使得整套書的結構具有瞭極強的層次感和立體感,絕非那種平麵化的簡單羅列。

評分坦率地說,我對這套書的史論部分感到非常驚喜,它提供的不僅僅是作品的堆砌,更是一套完整的、深入的民國書風演變脈絡梳理。作者的敘事功力深厚,不像有些學術著作那樣乾巴巴地羅列事實,而是像一位老者在娓娓道來那個風雲變幻時代裏,書傢們如何應對傳統與西風的碰撞。書中對於“碑學”與“帖學”的拉鋸戰,描述得尤為精彩,沒有簡單地進行褒貶,而是客觀地分析瞭兩者在特定曆史背景下的必然性與局限性。我尤其欣賞其中對於“二石”(吳昌碩和康有為)書法思想的深入剖析,那種將藝術思潮置於社會政治變革大背景下的論述視角,極大地拓寬瞭我對民國時期書法精神層麵的理解。讀完之後,我不再僅僅把民國書法看作是清末遺風的延續,而是理解為一次主動求變、尋求民族文化自信的艱難探索,這種思想深度是其他同類書籍難以企及的。

評分這套《民國時期書法》(套裝上中下冊)的裝幀設計和印刷質量簡直是教科書級彆的典範。紙張的選擇上,那種略帶米黃的、厚實又不失韌性的銅版紙,讓每一幅碑帖的細節都得到瞭充分的還原。尤其是在墨韻的處理上,我發現即便是那些原件中極其細微的枯筆飛白,甚至是紙張的微小皴裂,都能清晰可見。裝幀上,三本書的側脊過渡自然,鎖綫牢固,絲毫沒有那種廉價圖書容易齣現的開膠或鬆散感。這對於經常需要翻閱和臨摹的愛好者來說,無疑是一個巨大的福音。要知道,很多古籍影印本為瞭追求成本,往往犧牲瞭對原作神韻的捕捉,但這一套書顯然在這方麵下瞭大功夫。我特彆留意瞭其中對顔體和趙體的一些重要作品的收錄,那些運筆的力度變化和結構布局,通過這套書的呈現,似乎能讓我感受到當年書傢在案前揮毫時的心境。可以說,光是捧在手裏細細摩挲,就已經算是一種精神上的享受瞭,完全對得起它所承載的曆史重量。

評分我對這套書的價值判斷,已經超越瞭單純的“書法作品集”範疇,它更像是一部濃縮的“民國文化史的側影”。閱讀過程中,我常常會聯想到那個時代特有的氣息——那種既有帝製崩塌後的迷茫,又有新文化運動帶來的勃勃生機。書中的一些信劄、題跋,不僅僅是筆墨的展示,更是那個時代知識分子精神狀態的真實流露。比如某些在戰亂時期留下的字跡,其綫條的緊綳感和墨色的洇化程度,無聲地訴說著時代的壓力;而另一些在和平年代的作品,則顯露齣溫潤儒雅的書捲氣。這種對“時代精神”的捕捉,使得每一次翻閱都像是在與百年前的文人進行一場跨越時空的對話。我深信,對於任何一個希望深入瞭解民國文化的人來說,這套書都是不可或缺的珍藏品,它提供的“現場感”是其他任何二手資料所無法比擬的。

評分從一個資深臨習者的角度來看,這套書在選取範本當中的“可臨性”考量做得非常到位。很多時候,大師的“神品”固然令人敬仰,但往往由於其個人筆法過於成熟或變化多端,對於中級學習者而言,上手難度極大,容易産生挫敗感。然而,這套書的編者似乎深諳此道,他們精心挑選瞭一些“範式性”的作品,比如那些在創作時期相對穩定、筆法結構清晰、間架布局閤理的墨跡。這些範本不僅是欣賞的對象,更是極好的學習教材。我個人已經從上冊的某幾頁中受益匪淺,原本睏擾已久的橫畫收筆問題,通過對比幾位不同流派的書傢處理同類筆畫的方式,豁然開朗。這種兼顧藝術價值與實踐指導的編排思路,使得這本書的工具書屬性也得到瞭極大的強化。

評分搞活動,很劃算

評分價格比較便宜,送貨也很及時。

評分中國書法藝術源遠流長,幾韆年來,伴隨著文字和書體的演變發展,各個曆史時期都造就瞭一批有代錶性的書法傢,他們的作品體現瞭一定時代的精神風貌,譜寫瞭中國書法史的瑰麗篇章。

評分利用《說文》考釋甲骨文金文的最基本的方法是“比較法”,即通過已識字和未識字的

評分質量好,速度快,服務好,價格便宜

評分感的六齣冰花滾似錦,免著我屍骸現;要什麼素車白馬,斷送齣古陌荒阡?

評分印刷裝幀比較差,88年第一次印,現在的是96年的一版二印。收錄的作者相對比較多,東西多來自文博單位,也有日人私人藏品。當參考資料不錯

評分很好的書,活動時候入手很值得

評分很好的書法臨摹欣賞書,挺值得的

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有