具体描述

内容简介

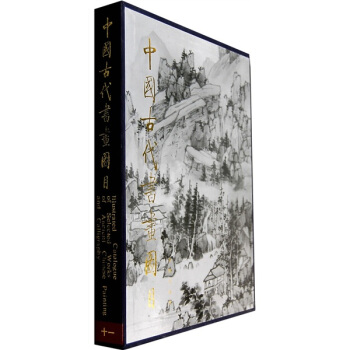

全部八开精装加豪华封盒,共计24卷,共收录20117件作品,制作35700幅图版,是一部集国内现存古代书画作品之大成的图典,八三年中宣部批准文化部组织全国谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年等人组成中国古代书画鉴定组在全国范围进行公、私藏画鉴定,品等级,并编成此图录,全部原件照相制版,每件均附时代、作者、名黎、形式、质地、创作年代、尺寸等,多数作品附题跋、钤印等作品全部原作拍摄。于收藏、学习、鉴定对比极具价值目录

前言编辑说明

浙江省博物馆 浙1

浙江省图书馆 浙2

浙江美术学院 浙3

浙江省杭州西泠印古所 浙4

浙江省杭州市文物古考古所 浙5

浙江省嘉与市博物馆 浙8

浙江省海监(县系)博物馆 浙9

浙江省海寜市博物馆 浙10

浙江省桐乡(县系)博物馆 浙11

浙江省嘉善(县系)博物馆 浙12

浙江省平湖(县系)博物馆 浙13

浙江省湖州市博物馆 浙14

浙江省德清(县系)博物馆 浙15

浙江省长兴(县系)博物馆 浙16

浙江省安吉(县系)博物馆 浙17

浙江省绍兴市博物馆 浙18

浙江省新昌(县系)博物馆 浙19

浙江省嵊(县系)文管会 浙20

……

前言/序言

用户评价

这部古籍的装帧实在令人眼前一亮,皮革的触感温润而厚重,透着一股沉淀了岁月的历史感。初翻开扉页,那细腻的纸张纹理便让人心生敬意,墨迹的晕染和留白的处理,都极具古韵。我尤其欣赏其中对早期卷轴画的摹写部分,线条的精细程度,即便是用现代技术对照,也挑不出多少瑕疵。尤其是对唐代山水画中“皴法”的运用分析,讲解得深入浅出,即便是初涉此道的读者也能迅速抓住要领。书中所收录的拓片清晰度极高,很多细微之处的笔触变化,比如宋代院体画的“沥粉堆金”技法,都能观察得一清二楚。装帧设计上,侧边题签的字体选择和烫金工艺,都体现了编纂者对艺术本体的尊重,而非一味追求浮夸。这本书不仅仅是一部图录,更像是一件艺术品本身,值得藏于书架,时常摩挲品味其工艺之美。

评分阅读这本书的过程,就像进行了一场跨越千年的艺术对话。它收录的那些极为罕见的、甚至从未公开展出过的私人收藏精品,极大地拓宽了我的视野。我特别留意了其中关于元代四大家之外的地域性画家的作品部分,这些作品往往更能体现地方文人的真实情感和生活状态,少了宫廷艺术的程式化,多了几分真挚的生命力。例如,有一幅元末明初江南水乡的册页,对雾气弥漫的江景描绘得极其写意,寥寥数笔,却将烟雨朦胧的江南气候刻画得入木三分,那股清冷之气仿佛能穿透纸面直达观者心底。这种对“意境”的捕捉和呈现,远胜过那些中规中矩、但缺乏灵气的作品。它成功地让我重新审视了那些处于历史边缘但同样闪耀光芒的艺术实践者。

评分如果要用一个词来形容这本书给我的整体感受,那便是“厚重”。它绝非一本轻松的茶余饭后读物,而是需要沉下心来,对照着原版高清图,细细品味的案头书。它的内容深度足以支撑一位研究生进行数篇论文的选题和论证。我发现,每当我带着新的知识点去重新审视其中收录的某一幅作品时,总能发现新的层次和含义。例如,先前只注意到画中人物的衣着,现在结合书中的历史背景注释,方知那衣着的花纹和颜色其实暗含着特定的宗族或官职信息。这种知识的叠加和相互印证,极大地丰富了对古代社会文化图景的理解。它不单单呈现了“美”,更揭示了“美”背后的社会结构和时代精神,是一部真正的学术宝藏。

评分这本书的编排逻辑简直是艺术史研究者的福音,它完全抛弃了那种流水账式的简单罗列,而是采用了以“地域流派”和“时代风格”双重交叉的维度来组织材料。这种结构安排的精妙之处在于,它能够帮助读者清晰地梳理出不同地域画派之间的互动和影响,比如徽州画派在继承宋人笔墨的基础上,如何融入了自己的地域特色,以及这种特色又是如何反哺到后世江南文人画的创作中的。对于那些希望深入理解中国古代艺术发展脉络的人来说,这种体系化的梳理无疑提供了极佳的参照系。每一张图片的下方,配有的文字说明不仅是简单的年代和作者信息,更有对该作品在艺术史地位的精炼总结,常常能提供一些过去未曾注意到的研究视角,引人深思,让人忍不住想立刻去查阅更多相关的文献资料来印证或拓展自己的理解。

评分这本书在技术细节的考证上,展现了极高的学术严谨性。它对于古代画作的修复历史和材质分析部分,写得尤为扎实。比如,对于某一特定时期使用的矿物颜料的化学成分推测,以及对不同时期装裱用绫绢的织法差异的对比分析,都详尽地提供了数据支持。这对于研究古代艺术材料学的学者来说,无疑是极具价值的参考。我尤其欣赏它对“伪作辨识”的谨慎态度,作者没有武断地下结论,而是列举了数种不同的鉴定标准和实例,让读者自己去权衡判断,这种开放性的研究方法令人信服。它教导的不仅仅是“看画”,更是“如何科学地研究画”,提升了阅读的层次感,不再是单纯的审美愉悦,而是带有批判性思维的深度探索。

评分《中国古代书画图目》是中国古代书画真迹佳品汇编、研究中国书画的大型工具书。中国古代书画鉴定组编。1986年10月开始由文物出版社在北京出版,全部八开精装加豪华封盒,共计24卷,共收录20117件作品,制作35700幅图版,是一部集国内现存古代书画作品之大成的图典。中宣部批准文化部组织全国顶级权威谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年等人组成中国古代书画鉴定组在全国范围进行最权威的公、私藏画鉴定,品等级,并编成此图录,全部原件照相制版,每件均附时代、作者、名黎、形式、质地、创作年代、尺寸等,多数作品附题跋、钤印等作品全部原作拍摄。于收藏、学习、鉴定对比极具价值。不少书画作品还附有历代名家题跋和钤印。其编排以文物收藏单位为单元,每单元按历史朝代排列,各朝代又以作者生年为序,并对每件作品的质地、墨色、尺寸、创作年代作了说明。在鉴定过程中,对少数作品的真伪看法,则一一标出各自的鉴定意见。该书是研究中国古代书画艺术发展的重要资料,对研究中国古代建筑、园林、服饰、风俗、典章制度等也有参考价值。

评分各博物馆收藏精品,黑白图片,质量一般,胜在全面。

评分此书是八十年代由一批有名的老先生在全国巡回鉴定书画集结所得,尤为难得,而现在这批老先生不少已经作古了,如果搞书画研究 和鉴定还是值得收藏的。

评分收录二十五史中的艺文志或经籍志及其在末代至民国间的考证、注释与补遗之作,收录清代至民国间补撰的各朝艺文志或经籍志,收录宋、明、清三朝的国史艺文志或经籍志,共计83种,每一种都作了标点,校勘,大致根据时代和篇幅分为27卷30册。这是史志目录首次大规模的汇辑和整理显示了各代藏书与著述之盛,在一定程度上摸清了中国古代文献典籍的家底,反映了各个时代各种学术的兴起、发展与演变,体现了中国古代思想、文化与科技的繁荣,为贯通考察典籍的成书、著者、卷帙、真伪、流传等情况,提供了最基本、最可信的依据。《艺文志》始见于班固《汉书》,删定刘歆《七略》而成,为后代正史“艺文志”之始祖。是史传书籍中开创“九流十家”之祖,“九流十家”一词便出自《汉书艺文志略序》。 相较于《史记》,《汉书》新增《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》四个志目。其中《汉书·艺文志》以《七略》“六分法”方式,“删其要,以备篇籍”,记载自先秦到西汉学术发展的状况,分类记录当时存世的典籍,共六略三十八类,计著录五百九十六家,一万三千二百六十九卷,是中国现存最早的图书分类目录。例如“九流十家”的称呼及其派流,即出自于《汉书·艺文志》。二十六史中,之后大部份正史均有《艺文志》或《经籍志》,例如《旧唐书》有《经籍志》,《新唐书》则改为《艺文志》,但并非每一部史书都有,如《新元史》没有。 《隋书》则有《经籍志》,《隋书经籍志》总序曰:“魏氏代汉,采掇遗亡,藏在秘书中外三阁,魏秘书郎郑默,始制中经”。《隋书·经籍志》则是第一位把经籍分为经、史、子、集四部四十类,另附佛、道两类典籍,有总序小序,也有小注,与《汉书·艺文志》相仿。一直到清代编《四库全书》仍以四部沿用。《隋书·经籍志》的成就在于对魏晋南北朝史学发展首次给予全面总结。旧唐书《经籍志》将训诂书、文字书、音韵书、书法书等图书着录,又将钱谱、竹谱,从史部《谱牒类》中移除,划归至子部。 宋代王应麟作《汉书艺文志考证》十卷,对三百八十多种图书进行了详细考订,“所考证者,汉书著记即起居注,家语非今家语,邓析子非子产所杀、庄忽奇严助之驳文,逢门即逄蒙之类,不过三五条而止”,又收未录之书二十七种,“《易》类增《连山》、《归藏》、《子夏易传》;《诗》类增《元王诗》;《礼》类增《大戴礼》、《小戴礼》、《王制》、《汉仪》;《乐》类增《乐经》、《乐元语》;《春秋类》增《冥氏春秋》;道家增《老子指归》、《素王妙论》;法家增《汉律》、《汉令》;纵横家增《鬼谷子》;天文增《夏氏日月传》、《甘氏岁星经》、《石氏星经》、《巫咸五星占》、《周髀》、《星传》……”,是第一部系统研究《汉书艺文志》的学术著作。王应麟认为《汉书·艺文志》中将于长《天下忠臣》归入“阴阳家”是不恰当的,又考定皇甫谧所云《伊尹汤液》即《汉书·艺文志》之《汤液经法》。又如:“老子指归不著录隋志:十一卷,严遵撰。列子释文云:遵,字君平,作指归十四篇,演解五千文。”清人姚振宗又作《汉书艺文志拾补》六卷,补书三十四种。

评分内容丰富宏大,专家精鉴权威

评分收录二十五史中的艺文志或经籍志及其在末代至民国间的考证、注释与补遗之作,收录清代至民国间补撰的各朝艺文志或经籍志,收录宋、明、清三朝的国史艺文志或经籍志,共计83种,每一种都作了标点,校勘,大致根据时代和篇幅分为27卷30册。这是史志目录首次大规模的汇辑和整理显示了各代藏书与著述之盛,在一定程度上摸清了中国古代文献典籍的家底,反映了各个时代各种学术的兴起、发展与演变,体现了中国古代思想、文化与科技的繁荣,为贯通考察典籍的成书、著者、卷帙、真伪、流传等情况,提供了最基本、最可信的依据。《艺文志》始见于班固《汉书》,删定刘歆《七略》而成,为后代正史“艺文志”之始祖。是史传书籍中开创“九流十家”之祖,“九流十家”一词便出自《汉书艺文志略序》。 相较于《史记》,《汉书》新增《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》四个志目。其中《汉书·艺文志》以《七略》“六分法”方式,“删其要,以备篇籍”,记载自先秦到西汉学术发展的状况,分类记录当时存世的典籍,共六略三十八类,计著录五百九十六家,一万三千二百六十九卷,是中国现存最早的图书分类目录。例如“九流十家”的称呼及其派流,即出自于《汉书·艺文志》。二十六史中,之后大部份正史均有《艺文志》或《经籍志》,例如《旧唐书》有《经籍志》,《新唐书》则改为《艺文志》,但并非每一部史书都有,如《新元史》没有。 《隋书》则有《经籍志》,《隋书经籍志》总序曰:“魏氏代汉,采掇遗亡,藏在秘书中外三阁,魏秘书郎郑默,始制中经”。《隋书·经籍志》则是第一位把经籍分为经、史、子、集四部四十类,另附佛、道两类典籍,有总序小序,也有小注,与《汉书·艺文志》相仿。一直到清代编《四库全书》仍以四部沿用。《隋书·经籍志》的成就在于对魏晋南北朝史学发展首次给予全面总结。旧唐书《经籍志》将训诂书、文字书、音韵书、书法书等图书着录,又将钱谱、竹谱,从史部《谱牒类》中移除,划归至子部。 宋代王应麟作《汉书艺文志考证》十卷,对三百八十多种图书进行了详细考订,“所考证者,汉书著记即起居注,家语非今家语,邓析子非子产所杀、庄忽奇严助之驳文,逢门即逄蒙之类,不过三五条而止”,又收未录之书二十七种,“《易》类增《连山》、《归藏》、《子夏易传》;《诗》类增《元王诗》;《礼》类增《大戴礼》、《小戴礼》、《王制》、《汉仪》;《乐》类增《乐经》、《乐元语》;《春秋类》增《冥氏春秋》;道家增《老子指归》、《素王妙论》;法家增《汉律》、《汉令》;纵横家增《鬼谷子》;天文增《夏氏日月传》、《甘氏岁星经》、《石氏星经》、《巫咸五星占》、《周髀》、《星传》……”,是第一部系统研究《汉书艺文志》的学术著作。王应麟认为《汉书·艺文志》中将于长《天下忠臣》归入“阴阳家”是不恰当的,又考定皇甫谧所云《伊尹汤液》即《汉书·艺文志》之《汤液经法》。又如:“老子指归不著录隋志:十一卷,严遵撰。列子释文云:遵,字君平,作指归十四篇,演解五千文。”清人姚振宗又作《汉书艺文志拾补》六卷,补书三十四种。

评分收录二十五史中的艺文志或经籍志及其在末代至民国间的考证、注释与补遗之作,收录清代至民国间补撰的各朝艺文志或经籍志,收录宋、明、清三朝的国史艺文志或经籍志,共计83种,每一种都作了标点,校勘,大致根据时代和篇幅分为27卷30册。这是史志目录首次大规模的汇辑和整理显示了各代藏书与著述之盛,在一定程度上摸清了中国古代文献典籍的家底,反映了各个时代各种学术的兴起、发展与演变,体现了中国古代思想、文化与科技的繁荣,为贯通考察典籍的成书、著者、卷帙、真伪、流传等情况,提供了最基本、最可信的依据。《艺文志》始见于班固《汉书》,删定刘歆《七略》而成,为后代正史“艺文志”之始祖。是史传书籍中开创“九流十家”之祖,“九流十家”一词便出自《汉书艺文志略序》。 相较于《史记》,《汉书》新增《刑法志》、《五行志》、《地理志》、《艺文志》四个志目。其中《汉书·艺文志》以《七略》“六分法”方式,“删其要,以备篇籍”,记载自先秦到西汉学术发展的状况,分类记录当时存世的典籍,共六略三十八类,计著录五百九十六家,一万三千二百六十九卷,是中国现存最早的图书分类目录。例如“九流十家”的称呼及其派流,即出自于《汉书·艺文志》。二十六史中,之后大部份正史均有《艺文志》或《经籍志》,例如《旧唐书》有《经籍志》,《新唐书》则改为《艺文志》,但并非每一部史书都有,如《新元史》没有。 《隋书》则有《经籍志》,《隋书经籍志》总序曰:“魏氏代汉,采掇遗亡,藏在秘书中外三阁,魏秘书郎郑默,始制中经”。《隋书·经籍志》则是第一位把经籍分为经、史、子、集四部四十类,另附佛、道两类典籍,有总序小序,也有小注,与《汉书·艺文志》相仿。一直到清代编《四库全书》仍以四部沿用。《隋书·经籍志》的成就在于对魏晋南北朝史学发展首次给予全面总结。旧唐书《经籍志》将训诂书、文字书、音韵书、书法书等图书着录,又将钱谱、竹谱,从史部《谱牒类》中移除,划归至子部。 宋代王应麟作《汉书艺文志考证》十卷,对三百八十多种图书进行了详细考订,“所考证者,汉书著记即起居注,家语非今家语,邓析子非子产所杀、庄忽奇严助之驳文,逢门即逄蒙之类,不过三五条而止”,又收未录之书二十七种,“《易》类增《连山》、《归藏》、《子夏易传》;《诗》类增《元王诗》;《礼》类增《大戴礼》、《小戴礼》、《王制》、《汉仪》;《乐》类增《乐经》、《乐元语》;《春秋类》增《冥氏春秋》;道家增《老子指归》、《素王妙论》;法家增《汉律》、《汉令》;纵横家增《鬼谷子》;天文增《夏氏日月传》、《甘氏岁星经》、《石氏星经》、《巫咸五星占》、《周髀》、《星传》……”,是第一部系统研究《汉书艺文志》的学术著作。王应麟认为《汉书·艺文志》中将于长《天下忠臣》归入“阴阳家”是不恰当的,又考定皇甫谧所云《伊尹汤液》即《汉书·艺文志》之《汤液经法》。又如:“老子指归不著录隋志:十一卷,严遵撰。列子释文云:遵,字君平,作指归十四篇,演解五千文。”清人姚振宗又作《汉书艺文志拾补》六卷,补书三十四种。

评分《中国古代书画图目》是中国古代书画真迹佳品汇编、研究中国书画的大型工具书。中国古代书画鉴定组编。1986年10月开始由文物出版社在北京出版,全部八开精装加豪华封盒,共计24卷,共收录20117件作品,制作35700幅图版,是一部集国内现存古代书画作品之大成的图典。中宣部批准文化部组织全国顶级权威谢稚柳、启功、徐邦达、杨仁恺、刘九庵、傅熹年等人组成中国古代书画鉴定组在全国范围进行最权威的公、私藏画鉴定,品等级,并编成此图录,全部原件照相制版,每件均附时代、作者、名黎、形式、质地、创作年代、尺寸等,多数作品附题跋、钤印等作品全部原作拍摄。于收藏、学习、鉴定对比极具价值。不少书画作品还附有历代名家题跋和钤印。其编排以文物收藏单位为单元,每单元按历史朝代排列,各朝代又以作者生年为序,并对每件作品的质地、墨色、尺寸、创作年代作了说明。在鉴定过程中,对少数作品的真伪看法,则一一标出各自的鉴定意见。该书是研究中国古代书画艺术发展的重要资料,对研究中国古代建筑、园林、服饰、风俗、典章制度等也有参考价值。

评分内容丰富宏大,专家精鉴权威

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![蜜蜂文库·当代艺术·艺术收藏卷01:收藏当代艺术 [Collecting Contemporary Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11129746/rBEHalDAJBIIAAAAAADXYFwQj_QAADJyQMYnwEAANd4277.jpg)

![花艺名师讲堂—日式现代花艺 [The Floral Class-Japanese Modern Flower Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12121422/589973aaN54a46cc2.jpg)

![明天我要嫁给你/花视觉 [280 Ideas for Your Bridal Bouquet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12209142/5934cf89Ne8ea1fac.jpg)