具体描述

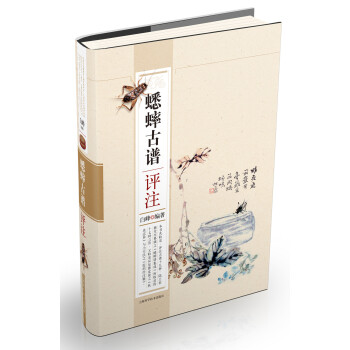

编辑推荐

古谱收录全面,共19种

评注细致详实,内容丰富且颇有新意

对古谱中的错讹及不足之处一一指出

对古谱中未经明言的前提和条件一一补足和还原

对历史遗留的“分类命名”难题,提出新的分类方法,简明清晰,易于掌握

内容简介

中华蟋蟀文化历史悠久,可谓传统民俗文化中的一朵奇葩。而历时数百年的传承,则有赖于论述识虫技艺的历代蟋蟀经谱。纵观历代经谱,虫艺较为成熟的精要部分,已成为玩家的共识,然历代撰谱者良莠不齐,造成有些内容非但未能精进,反而时有错讹,令后人颇感困惑。

白峰先生历经多年,所著的这本《蟋蟀古谱评注》一书,以学者严谨治学、守道求真的理念,对全书收录的19种古谱做了细致详实的解读、考证、梳理、评析,内容丰富且颇有新意。白峰先生所作“评注”,细微之处见功底,正本清源,在熟读古今经谱的基础上,对各古谱中的错讹及不足之处一一指出,且对古谱中未经明言的前提和条件一一补足和还原。白峰先生对古谱“蟋蟀定色命名”之流变,梳理、整合,分析古谱命名之歧路,并进一步提出依据古谱定名原则而切实可行的分类方法,简明清晰,易于掌握,对于广大蟋蟀爱好者选样交流有现实价值,实为传承蟋蟀文化的一大贡献。

作者简介

白峰先生为国内玩、斗山东蟋蟀的权威柏良先生的弟子,三联书店济南分店总经理。自幼开始玩虫,博学多才,文章才华横溢。玩虫虽系其爱好之一,却技艺超群,在齐鲁文化圈、虫坛,知名度很高。而且白峰先生喜欢研究古谱,其研究心得已在他参编的多部斗蟋蟀著作中有所涉及。参编著作有《中华蛩家斗蟋蟀精要》《中国蟋蟀鉴赏》《山东蟋蟀谱》等。

目录

读谱心得――蟋蟀定色命名研究(代导读)古谱评注

第一种 《重刊订正秋虫谱》明?嘉靖本

第二种 《鼎新图像虫经》二卷明?万历本

第三种 《促织经》宋?贾仙道编辑 明?周履靖续增

第四种 《促织志》明?袁宏道撰

第五种 《促织志》明?刘侗撰

第六种 《花镜蟋蟀》清?陈溟子撰

第七种 《蟋蟀谱》清?梦桂撰

第八种 《促织经》清?金文锦删定

第九种 《虹孙鉴》清?朱从延辑著

第十种 《蟋蟀谱》宋?贾秋壑原本清?奎章阁刊本

第十一种 《蟋蟀秘要》清?麟光撰

第十二种 《功虫录》清?秦子惠撰

第十三种 《王孙经补遗》清?秦子惠撰

第十四种 《虫鱼雅集》清?拙园老人撰

第十五种 《蟋蟀试验录》近代?胡耀祖撰

第十六种 《斗蟋随笔》近代?恩溥臣撰

第十七种 《蟋蟀谱》近代?李大种纂辑

第十八种 《促织经注释》清?小天氏撰

第十九种 《秋虫志异》近代?曹家俊撰

前言/序言

用户评价

从这本书的装帧设计上就能看出出版方的用心良苦,那种古典的纹样和现代的简约风格结合得恰到好处,既不显得老气横秋,又保留了历史的厚重感。 这本书的阅读体验非常舒适,尽管内容信息量很大,但作者通过精妙的小标题和段落划分,将知识点进行了有效的“切片”,使得读者可以根据自己的节奏进行吸收。我发现自己可以很轻松地将阅读时间拆分成若干个小片段,而不会因为中断而丢失上下文的连贯性。 作者在对一些复杂的技术细节进行解析时,采用了大量的类比和形象化的描述,这对于非专业背景的读者来说简直是福音。他成功地架起了一座桥梁,连接了深奥的专业知识和大众的理解能力,让原本高高在上的学问变得触手可及。 我个人非常注重一本书的“可读性”,而这本书在这方面做得近乎完美。它像一位资深的朋友在向你娓娓道来一个精彩的故事,虽然背景是严肃的,但交流的过程充满了乐趣和启发性,让人全程保持高度的参与感。 这本书的价值,在于它构建了一个自洽且完善的知识体系,让读者在完成阅读后,不仅仅是“知道”了一些信息,而是真正“理解”了事物背后的原理和演变逻辑,收获远超预期。

评分这部作品的体量着实不小,但翻阅起来却毫无压力,这得益于作者在章节安排上的大师级手笔。他似乎深谙读者的“注意力曲线”,总能在关键时刻给出令人振奋的小结或引人深思的展望。 我特别欣赏作者在论证过程中展现出的那种对“细节的迷恋”。他对于那些历史的边角料、文献的细微之处都进行了深入挖掘,并用极富说服力的方式将其融入到宏大的叙事中。这种对“小”的尊重,最终铸就了对“大”的深刻洞察。 这本书的学术深度是毋庸置疑的,但它最难能可贵的一点是,它成功地保持了作者的主体性。读者能清晰地感受到一位学者在面对浩如烟海的史料时,那种独立思考和主动建构的姿态,而不是被材料所裹挟。 对于那些习惯于深度阅读的读者来说,这本书简直是一场盛宴。每一页都充满了可以被标记、被思考、被反复咀嚼的干货。我甚至不得不放慢速度,生怕自己一目十行地错过任何一个精妙的措辞或一个关键的论点。 这是一部值得反复阅读和长期置于案头的工具书和启发性读物。它给予读者的不仅仅是知识的填补,更是思维方式的重塑,其影响力是深远而持久的。

评分这本书的封面设计真是让人眼前一亮,那种墨香四溢的古朴感一下子就把你拉回到了那个时代。我本来就对传统文化有种莫名的亲近感,看到这个名字,就忍不住想一探究竟。 它的内容结构安排得非常巧妙。作者似乎花了很多心思去梳理那些错综复杂的历史脉络,使得原本晦涩难懂的概念变得条理清晰,易于理解。阅读过程中,我仿佛跟随一位经验丰富的向导,穿梭在那些尘封的典籍之间,每一步都踏得扎实而笃定。那种探索未知的兴奋感,至今记忆犹新。 最让我惊喜的是,作者在引用和阐述某些观点时,展现出的那种深厚的学养和独到的见解。他并非简单地复述前人的观点,而是站在一个全新的高度,进行批判性地审视和重构。这种“古为今用”的智慧,让这部作品充满了生命力,而不是停留在对过去的故纸堆里做无谓的徘徊。 这本书的文字功底也极其扎实,行文流畅,遣词造句既有古典的韵味,又不失现代的明快。读起来简直是一种享受,完全不会有那种“读古籍”的枯燥感。很多精彩的段落,我都会忍不住反复诵读几遍,细细品味其中的妙处。 总而言之,这本书不仅仅是一本学术著作,更像是一次精神的洗礼。它让我对传统文化有了更深层次的理解和敬畏,也激发了我自己去学习和传承的愿望。对于任何对古典艺术和历史感兴趣的读者来说,这都是一本不容错过的佳作。

评分这本书的开篇就非常抓人眼球,一下子就设定了一种严肃而又充满探索欲的基调。我立刻就被作者那种对未知领域的好奇心所感染。 它的叙事结构非常具有逻辑性,像是一部精心编织的悬疑小说,层层递进,步步为营。每当感觉自己快要理解某个核心概念时,作者又会抛出一个新的视角,将你带入更深更广的思考维度。这种阅读的张力,让人根本停不下来。 作者在处理那些流传已久、众说纷纭的争议点时,展现出了极高的情商和学术风范。他没有采取简单粗暴的断言,而是耐心地梳理各方观点,分析其产生的时代背景和思维局限,最后给出一个既尊重历史又富有洞察力的结论。这种“和而不同”的论证方式,令人信服。 我尤其欣赏作者在行文中偶尔流露出的那种人文关怀。他似乎不仅仅是在研究“物”本身,更是在探究“人”在特定历史环境下的生存状态和精神追求。这使得整本书读起来,有温度,有情怀,不再是冷冰冰的理论堆砌。 读完后,我有一种强烈的冲动,想要去重新审视自己过去对某些传统事物的认知。它成功地在我心中种下了一颗质疑与求真的种子,这是任何一本“快餐式”读物都无法比拟的价值所在。

评分拿到这本书的时候,我首先被它那种厚重的质感所吸引。印刷质量非常高,纸张的手感也很有分量,让人感觉这是一部用心制作的精品。 阅读体验上,它给我带来了一种“拨云见日”的畅快感。我一直觉得有些传统领域的知识门槛很高,让人望而却步,但这本书的作者似乎深谙如何将复杂的理论用通俗易懂的方式呈现出来。他没有为了炫耀自己的学识而堆砌艰深的术语,而是像一位耐心的老师,循循善诱,引导读者逐步深入。 其中有几处论述,尤其让我印象深刻。作者不仅展示了广博的知识面,更重要的是,他对细节的把握达到了近乎苛刻的程度。每一次的引证都像是经过了千锤百炼,让人对其严谨的态度肃然起敬。这种对待学术的赤诚之心,是如今许多作品中难以寻觅的品质。 这本书的排版设计也值得称赞,疏密有致,主次分明。关键信息的突出和注释的详尽,极大地便利了深入研究的读者。我甚至可以想象作者在编辑校对时,是如何一丝不苟地斟酌每一个标点符号的放置。 对于我这个业余爱好者来说,它提供了一个绝佳的切入点,让我能够安全、深入地探索这个领域。它不仅满足了我的求知欲,更点燃了我对知识探索的持久热情。

评分第五种 《促织志》明?刘侗撰

评分希望你能越做越好,成长有你有我大家一起来,很好的宝贝。

评分或轻歌曼舞享受生活

评分对历史遗留的“分类命名”难题,提出新的分类方法,简明清晰,易于掌握

评分第十七种 《蟋蟀谱》近代?李大种纂辑

评分蟋蟀谱集成现在已经不容易找到了,这本很好,更方便一般的阅读。古谱收录全面,共19种

评分第八种 《促织经》清?金文锦删定

评分对历史遗留的“分类命名”难题,提出新的分类方法,简明清晰,易于掌握

评分第十四种 《虫鱼雅集》清?拙园老人撰

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![花艺名师讲堂—日式现代花艺 [The Floral Class-Japanese Modern Flower Design] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12121422/589973aaN54a46cc2.jpg)

![明天我要嫁给你/花视觉 [280 Ideas for Your Bridal Bouquet] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12209142/5934cf89Ne8ea1fac.jpg)