具体描述

● 小镇长廊

● 姑苏水巷

● 教堂一瞥

● 鲁昂的教堂

● 巴黎一瞥

● 巴黎街道一瞥

● 巴黎小镇

● 即到圣母院

● 雨后

● 初秋

● 法国南部小镇风光

● 初秋

● 晚秋

● 山塘老屋

● 奥斯陆印象

● 萨吉诺的冬天

● 紫烟

● 深秋季节

● 郊外的深秋

●部分目录

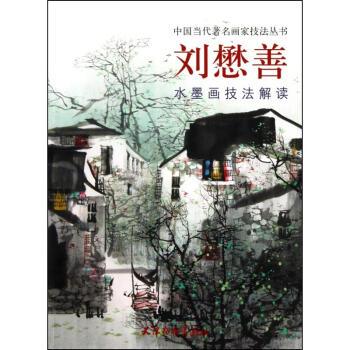

内容简介

刘懋善,是有名山水画家。现为苏州国画院副院长,国家一级美术师,苏州大学艺术学院教授。早年学习西洋画,对欧洲古典艺术大师的作品和现代印象派绘画有深刻而广泛的研究。后来转学中国画,从事山水画创作。刘懋善的山水画酣厚绵邈,写江南风光,清新朴茂,恬静抒情,别具一格,并吸收了西洋画的光、色处理方法,增强了国画的时代感。许多作品的笔墨和布局,深具传统,用笔雄浑深秀。善于通过对比、渲染和节奏的变化,精细刻画自然界的声色动静。本书包括了创作随感、作品步骤解析、作品欣赏三个部分的内容。刘懋善 著作 刘懋善,1942年出生,苏州人,有名山水画家。现为中国美术家协会会员,苏州国画院副院长,国家一级美术师,苏州大学艺术学院教授。美国萨吉诺大学访问学者。享受特殊津贴。1962年毕业于苏州工艺美术专科学校。早年学习西洋画,对欧洲古典艺术大师的作品和现代印象派绘画有深刻而广泛的研究。后来转学中国画,从事山水画创作。刘懋善的山水画酣厚绵邈,写江南风光,清新朴茂,恬静抒情,别具一格,并吸收了西洋画的光、色处理方法,增强了国画的时代感。许多作品的笔墨和布局,深具传统,用笔雄浑深秀。善于通过对比、渲染和节奏的变化,精细刻画自然界的声色动静。

用户评价

读完《刘懋善水墨画技法解读》这本书,我真的感到受益匪浅,尤其是书中对于线条的细腻描绘和运用,简直是开启了我对水墨画的新认识。刘懋善先生的笔触,不是那种随意的挥洒,而是充满了力量和生命力。他如何通过不同的墨色变化,从浓重的焦墨到淡雅的宿墨,描绘出物体的质感和体积感,这一点我以前很少注意到,或者说,即使注意到了,也无法像书中这样系统地学习和理解。他对于皴法的讲解,例如披麻皴、荷叶皴等等,不仅展示了其在不同山石、树木上的应用,还深入剖析了每一种皴法的精神内涵,以及如何通过这些皴法来传达画家的情感和意境。我特别喜欢书中关于“骨法用笔”的章节,它让我明白,水墨画的线条不仅仅是轮廓,更是骨架,是支撑整个画面的灵魂。刘先生通过大量的实例,示范了如何以“书写”的心态来对待用笔,让每一笔都饱含力量,同时又疏朗有致。他的讲解清晰易懂,即便是我这样初学者,也能从中找到切入点,并且感受到水墨画的魅力所在。这本书就像一个宝藏,每一次翻阅都能挖掘出新的惊喜,让我对刘懋善先生的艺术造诣有了更深的敬意,也对自己未来的水墨学习之路充满了信心。它不仅仅是一本技法书,更是一本关于如何理解和感受水墨艺术的书,我强烈推荐给所有热爱水墨画的朋友们。

评分拿到《刘懋善水墨画技法解读》这本书,我第一时间就被其精美的装帧和丰富的插图所吸引。然而,真正让我爱不释手的是书中对水墨画“神韵”的深刻挖掘。刘懋善先生在阐述如何表现飞禽走兽的灵动时,有着独到的见解。他不是简单地描摹动物的外形,而是通过观察动物的眼神、姿态、动作,去捕捉它们的生命力。例如,他如何描绘鹰隼的锐利目光,如何表现骏马的奔腾姿态,都充满了生命力和动感。书中对“神韵”的解释,让我意识到,水墨画的精髓在于“得其神,遗其形”。刘先生通过大量的范例,细致地讲解了如何运用线条和墨色来表现动物的内在精神。他对笔墨的变化和运用,不仅仅是为了表现物体的形态,更是为了传达一种情感,一种生命的气息。我尤其欣赏他对“留白”的运用,他如何利用空白来营造空间感和氛围感,让画面富有呼吸和生命力。这本书就像一位循循善诱的老师,引导我一步步走进水墨画的殿堂,让我领略到中国水墨画的独特魅力和深厚底蕴。

评分翻开《刘懋善水墨画技法解读》,我立刻被书中那股沉静而厚重的艺术气息所吸引。刘懋善先生在构图上的独到之处,书中给予了详尽的解读。他不仅仅是简单地介绍“三分法”或“黄金分割”,而是将构图上升到了意境营造的高度。他如何运用“虚实相生”的原则,在画面留白处赋予生命,让观者在想象的空间中得到无限延展,这一点给我留下了深刻的印象。书中对于“气韵生动”的论述,更是让我醍醐灌顶。我一直以为水墨画的“气韵”是可遇不可求的,但通过刘先生的讲解,我才明白,原来这是一种可以通过对自然万物的细致观察和深刻理解,再通过娴熟的笔墨技法来表达的。他如何捕捉花鸟的动态之美,如何表现山水的磅礴气势,都离不开他对“气韵”的把握。书中关于“笔墨情趣”的探讨,也让我受益匪浅。我以前总觉得水墨画是严肃的、高雅的,但刘先生却展现了笔墨中蕴含的活泼与生机,让冰冷的墨点与线条充满了情感和温度。他对枯笔、飞白的运用,以及如何通过这些看似“不完美”的笔触来增强画面的表现力,都让我看到了水墨画的无限可能。这本书不仅仅是技法的堆砌,更是一种艺术理念的传递,让我明白了如何在创作中注入自己的情感和思考,让每一幅作品都拥有独特的生命力。

评分《刘懋善水墨画技法解读》这本书,为我打开了通往中国水墨画的另一扇大门。刘懋善先生在解读如何表现水墨画中的“动感”时,展现了其非凡的艺术功力。他不仅仅是描绘静态的景物,更是捕捉那些稍纵即逝的瞬间,并将它们定格在画面之中。书中关于“行笔”和“用墨”的讲解,让我明白了如何通过笔墨的变化来表现物体的动势。例如,他如何描绘风吹柳枝的摇曳,如何表现流水潺潺的动态,都充满了生命力。我对书中关于“飞白”的运用印象深刻,它不仅仅是笔触的断裂,更是力量的释放,是动感的体现。刘先生对“节奏感”的把握,让画面充满了律动,如同音乐一般。他不仅仅是在画画,更是在创作一种生命的气息。这本书让我明白,水墨画的动感不仅仅是物理上的运动,更是精神上的流动。

评分这本书《刘懋善水墨画技法解读》,给我带来的不仅仅是绘画技法的提升,更是一次精神的洗礼。刘懋善先生在解读如何表现水墨画中的“韵味”时,展现了其深厚的文化底蕴和人文情怀。他不仅仅是描绘物体的形似,更是注重其“神似”。书中关于“笔墨情趣”的讲解,让我明白了水墨画的魅力在于其“言有尽而意无穷”。他如何通过对线条、墨色的微妙变化,传达出画面的意境和情感,让我看到了中国传统美学的独特魅力。他对“意境”的追求,不仅仅是外在的描摹,更是内在精神的抒发。这本书让我明白,真正的水墨画,是能够“与万物同情”的。

评分《刘懋善水墨画技法解读》这本书,着实让我领略到了中国水墨画的博大精深。刘懋善先生在解读山水画的创作意境时,所展现出的那种深厚的人文情怀和对自然的敬畏之心,令人动容。他关于“外师造化,中得心源”的阐释,不仅让我理解了写生对于水墨画的重要性,更强调了画家需要将自然之形转化为内心的情感和精神。书中对于山石肌理的刻画,并非千篇一律,而是根据山石的形态、年代、纹理,采用不同的皴法和墨色,赋予山石不同的生命。例如,他对陡峭山崖的描绘,用苍劲有力的笔触,展现其险峻;对连绵起伏的山峦,则用温润的墨色,表现其秀美。这种对细节的极致追求,让我看到了刘先生作为一位艺术家对自然的敏锐洞察力。此外,书中关于“意境”的探讨,让我明白水墨画不仅仅是技巧的展示,更是画家对世界的一种理解和表达。他如何通过画面的虚实对比、疏密有致,来营造一种引人入胜的意境,让我感受到了中国传统美学的魅力。这本书为我打开了一扇了解水墨画意境之美的窗户,让我更加热爱这门古老的艺术。

评分《刘懋善水墨画技法解读》这本书,彻底颠覆了我对水墨画的传统认知。刘懋善先生在解读如何表现山水的“气势”时,展现了其磅礴的艺术胸怀。他不仅仅是描绘山川的形态,更是捕捉其内在的“精神”。书中关于“写意”的讲解,让我明白了水墨画的精髓在于“似与不似之间”。他如何通过简练的笔墨,传达出山水的雄浑壮阔,让我看到了中国传统山水画的无穷魅力。我对书中关于“墨法”的讲解印象深刻,它不仅仅是颜色的运用,更是对光影、空间和体积的表现。刘先生对“虚实”的巧妙运用,让画面充满了呼吸和生命力。他不仅仅是在画画,更是在描绘一幅幅流动的诗篇。这本书让我明白,真正的水墨画,是能够“胸有丘壑”的。

评分《刘曼善水墨画技法解读》这本书,让我对花鸟画的理解上升到了一个新的高度。刘懋善先生在解读如何表现花卉的娇艳和枝叶的生机时,展现了其炉火纯青的技艺和深厚的文化底蕴。他不仅仅是简单地描绘花朵的色彩和形态,更是深入地挖掘花卉在不同季节、不同状态下的美。书中对于“勾勒”技法的讲解,让我看到了线条的无限可能。他如何运用粗细、刚柔、疾徐的线条,来表现花瓣的轻柔、枝干的挺拔、叶片的舒展,都充满了生命力。我对书中关于“没骨法”的阐述印象深刻,它打破了传统的勾勒束缚,直接用色彩和墨色来表现花卉的形态,显得更加生动和写意。刘先生在用墨用色上的大胆尝试,以及对色彩与墨色的巧妙融合,让我看到了花鸟画的现代感和创新性。他对于花卉的“神态”把握,不仅仅是外形上的相似,更是内心情感的抒发。这本书让我明白,创作不仅仅是模仿,更是对自然的热爱和对生命的赞美。

评分当我翻阅《刘懋善水墨画技法解读》这本书时,我深切地感受到刘懋善先生对于水墨画的“意”的追求。他不仅仅是讲解“形”,更强调“意”的传达。他在解读如何表现景物的“意境”时,所提出的“画山必有山之魂,画水必有水之灵”的理念,对我触动很大。他如何通过对景物的细致观察,捕捉其最独特的“神韵”,并将其融入到画面之中,让我看到了水墨画的写意精神。书中对于“墨分五彩”的深入讲解,让我明白墨色不仅仅是黑白灰的简单堆叠,而是蕴含着丰富的情感和表现力。刘先生如何运用浓、淡、干、湿、润等不同的墨色变化,来表现景物的质感、空间感和光影变化,都让我惊叹不已。他对“留白”的运用,更是达到了出神入化的境界,让画面充满了无限的想象空间。这本书不仅仅是一本技法指南,更是一本关于如何理解和感受水墨画“意境”的哲学著作,让我对艺术的理解更加深刻。

评分阅读《刘曼善水墨画技法解读》,我最大的收获是对中国水墨画“气韵”的重新认识。刘懋善先生在解读如何表现画面的“气韵”时,将哲学、美学和绘画技法融为一体。他不仅仅是讲解笔墨的技巧,更是强调“得气”的重要性。他如何通过对自然万物的细致观察,捕捉其内在的“生命之气”,并将其赋予笔下的画面,让我看到了水墨画的灵动与生命力。书中关于“笔墨意趣”的探讨,让我明白了水墨画不仅仅是技巧的展示,更是画家情感和精神的寄托。刘先生对“枯笔”、“飞白”等看似“不完美”的笔触的运用,更是将画面的表现力推向极致。他不仅仅是在画画,更是在表达一种对生命的感悟。这本书让我意识到,真正的水墨画,是能够“言有尽而意无穷”的。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有