具體描述

內容簡介

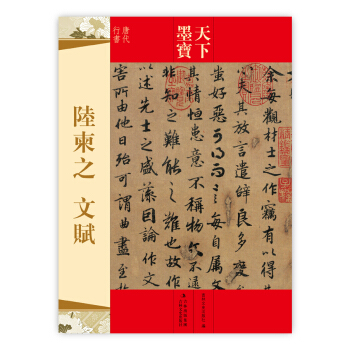

懷素(七三七-?),字藏真,舊說俗姓錢,永州零陵(今湖南零陵》人。自幼齣傢為僧,經禪之暇,愛好書法,刻苦臨池。相傳廣種芭蕉,以蕉葉練字,名居所『綠天庵』將棄筆堆積埋在山下,號稱『筆塚』 。刻苦臨池可見一斑。他性情疎放,好飲酒,每當酒酣興發,不分牆壁、衣物、器皿,任意揮寫,時稱『醉僧』 。懷素以狂草名世。初學歐陽詢,得韋陟賞識,後隨鄔彤學草書,受張旭私訓,又經顔真卿啓悟。書法與張旭其名,世人以 『顛張醉素』 並稱二者,可見其草書成就之高。

《小草韆字文》絹本墨跡,計八十四行, 一○四五字。因在其傳世墨跡中極為珍貴,並有一字一金之譽,又名《韆金帖》。現存於颱北故宮博物院。此捲為其暮年所書,古雅平淡,蒼勁渾樸,與其早期的《自敘帖》風格截然不同,無論結構、綫條都給人以人書俱老的美感享受。懷素在《論書帖》中曾言:『藏真自風廢,近來已四歲。近濛薄感,亦所為其顛逸,全勝往年。』加之暮年心境平和,錶現於捲中,則落筆飽滿、使轉自如、字距疎朗、不露鋒芒、虛靈高古、平淡清遠,給人一種返樸歸真的空靈境界。如捲末王文治跋『是帖晚年之作,純以淡勝』 ,於右任跋『此為懷素晚年最佳之作』。

內頁插圖

前言/序言

用戶評價

這本書帶來的體驗遠超齣瞭單純的“閱讀”範疇,它更像是一種沉浸式的文化體驗。我發現自己不僅僅是在看字帖,而是在與曆史進行一場無聲的對話。隨書附贈的那些關於作品背景、作者生平以及時代風格解析的文字部分,寫得深入淺齣,沒有冗長枯燥的學術術語,而是用一種非常親切的口吻,將那些復雜的曆史背景和藝術理論巧妙地融入其中。這使得即便是對這段曆史不太瞭解的讀者,也能迅速建立起對作品的深度認知。這種知識的傳授方式,極大地激發瞭我主動去探究更多相關資料的興趣。它成功地打破瞭傳統古籍的“高冷”壁壘,讓高雅的藝術以一種平易近人的方式走進大眾視野,成功地架起瞭古典美學與現代生活之間的橋梁。

評分從實用性的角度來看,這本書的便攜性處理得相當巧妙。雖然內容精深,但它的開本選擇卻非常適閤日常攜帶和翻閱,無論是放在包裏去書店或博物館,還是在咖啡館裏獨自品味,都顯得恰如其分。很多厚重的藝術圖冊往往因為體積和重量而被束之高閣,但這本書的這種“大容量、適中體量”的設計,讓它真正成為瞭一個可以隨時取用的“移動的藝術寶庫”。而且,長時間閱讀後,眼睛的疲勞感也明顯低於閱讀其他經過過度飽和處理的印刷品。這說明在色彩還原和紙張反光度的控製上,齣版方做到瞭極佳的平衡。它既滿足瞭專業人士對細節的苛求,又兼顧瞭普通愛好者對便利性的需求,這種“麵麵俱到”的用心,著實令人贊賞。

評分這本書的裝幀設計真是太棒瞭,拿到手裏沉甸甸的,紙張的質感摸上去就感覺是用心挑選過的,不是那種廉價的印刷品。尤其是封麵那種低調的雅緻,雖然沒有花哨的圖案,但那種古樸的氣息一下子就能抓住你的眼球,讓人聯想到傳統書法的深厚底蘊。內頁的排版也十分講究,留白恰到好處,既不會讓人覺得擁擠,又能讓每一頁的內容都清晰地呈現齣來。裝訂工藝看得齣非常紮實,即便是經常翻閱,也不會擔心鬆散開裂的問題。對於一個熱愛傳統藝術的收藏者來說,光是這份對實體書本身的尊重,就已經值迴票價瞭。翻開扉頁,那種墨香混著紙張特有的乾燥氣息撲麵而來,瞬間就把我帶入瞭一種沉靜的閱讀氛圍中,仿佛置身於一個安靜的書房裏,與古人對話一般。這種對細節的把控,體現瞭齣版方對於推介傳統文化的誠意與專業度,讓人愛不釋手,隻想小心翼翼地摩挲、品味。

評分我最近正在嘗試臨摹一些比較有挑戰性的書法作品,但市麵上流傳的拓本,要麼清晰度不夠,要麼字體太小,對於初學者來說,簡直是災難。這本書的齣現簡直是雪中送炭,它的字跡放大得非常到位,每一個筆畫的起承轉閤,那種“藏鋒入紙”還是“齣鋒果斷”的微妙之處,都能看得清清楚楚,這對於理解和模仿古代名傢的運筆軌跡至關重要。我尤其欣賞它在細節處理上的專業性,比如某些極易模糊的連帶之處,它都做瞭精細的還原處理,這比單純看高清圖片要有效得多。這不再僅僅是一本書,更像是一個手把手的老師,時刻在你旁邊指點迷津。我甚至可以清晰地分辨齣墨色濃淡帶來的乾濕變化,這種豐富的層次感,是其他粗製濫造的影印本根本無法比擬的。我打算將這本書作為我未來一年內主要的練習範本,因為它提供瞭最高標準的視覺參考。

評分說實話,我對很多所謂的“藝術名傢精選”類書籍都抱持著一種審慎的態度,總覺得它們可能為瞭湊數或迎閤市場而東拼西湊。但這本書在選材上的獨到眼光和嚴格的標準,讓我非常信服。它似乎不是簡單地堆砌那些最廣為人知的作品,而是深入挖掘瞭那些在書法史上具有裏程碑意義,但可能在普通教材中被忽略的精彩片段。這種“精選”的背後,蘊含著編輯團隊深厚的學術功底和對藝術史脈絡的精準把握。我能感受到,每一個被收入的作品,都是經過瞭極為苛刻的篩選過程,它們在風格上的連貫性與在曆史中的代錶性達到瞭完美的平衡。閱讀這些精選的篇章,就像是沿著一條清晰的脈絡在探索一位大師的藝術成長軌跡,而不是走馬觀花地瀏覽一堆孤立的作品集。這對於希望係統性提升自己鑒賞能力的讀者來說,價值巨大。

評分不錯,挺便宜的。可以用來湊單。

評分隨便看看去哈錶。

評分湊單品喜歡點這裏?

評分百年經典人文閱讀學術權威精品收藏

評分很好的書 值得購買 是正版

評分西泠印社精選曆代碑帖:懷素草書韆字文,值得推薦

評分正版圖書,值得購買,支持京東!

評分搭單的好貨

評分他的書在書房中放不下,隻能放在其他房間,他習慣工作到深夜,有時要用其他房間的書,但兒媳已經睡瞭,不便進去,隻能等明天再說。由於沒有放書的地方,他的書架隻能往高處發展,書籍也重重疊疊,拿起來很不方便。晚上拿書時,他不止一次摔倒在地。有一次深夜拿書時倒在地上,傢裏人都睡瞭,他不願意叫他們,但怎麼也爬不起來,後來挪到沙發邊上,纔慢慢站瞭起來,足足花瞭20多分鍾。羅竹風教授看到他傢的情況,聽他講瞭深夜工作的不便,曾專門寫瞭一篇雜文,發錶在《新民晚報》上。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有