具体描述

内容简介

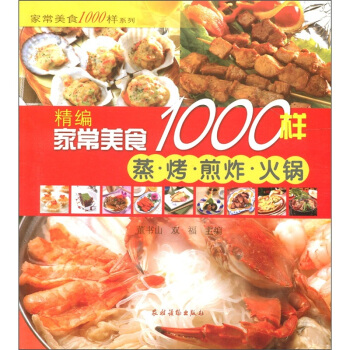

《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》第一批为4个分册:《蒸·烤·煎炸·火锅》、《小炒·凉拌菜》、《汤·粥·煮炖》、《主食·甜点·色拉·饮品》。《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》为“精编家常美食1000样系列”之《蒸·烤·煎炸·火锅》分册。全书精选以蒸、烤、煎炸等烹饪方式制作的美食和火锅美食千余种,每种均配以彩图,取材方便,易学易做,营养丰富,鲜香适口。

内页插图

目录

Part 1 家常蒸类美食蒸菜

清蒸腐乳

粉蒸豌豆

蚝油嫩豆腐

冰糖红薯圆

营养土豆泥

三鲜土豆泥

山药水果泥

桃仁山药泥

八宝芋泥

太极双泥

泡菜蒸山药

鲍汁双脆

茄汁菜包

冰糖蒸柿饼

上汤扣三素

苹果红薯泥

白菜小米卷

荷叶卷

沙酱菜团

杂果酿番茄

冰糖蜜桃

冰糖猕猴桃

冬瓜球

雪梨莲子盅

芦笋排骨

潇湘猪手

香芋扣肉

苦瓜酿肉柱

益寿猪肚

松塔玉米

辣味蒸排骨

干菜焖肉

糯香大肠

蒸鸡蛋肉卷

苦瓜煨肥肠

酿青椒

走油豆豉扣肉

荷叶粉蒸肉

荷香粉蒸排骨

佛手香香卷

红烧油面筋

南瓜蒸咸肉

玻璃白菜

花香冬瓜盅

冬瓜蒸咸肉

红薯蒸牛肉

牛肉烧南瓜

豉汁蒸牛髓

西瓜鸡

醉鸡

艾叶蒸乌鸡

清蒸苹果鸡

香菇蒸乳鸽

清汤滑鸡球

柚子鸡

八宝鸭

金银扣三丝

凉冻金钟鸡

游龙戏凤煲

赏月蒸

蒸蛋

白果蒸鸡蛋

海鲜蒸蛋

鯽鱼蒸蛋

豆腐蒸蛋

蛤蜊蒸蛋

海鲜蛋羹

咸蛋松花球

桂圆肉蒸蛋羹

奶油蛋松

苦瓜蒸鸡蛋

营养鸡蛋糕

西瓜蒸蛋

肉末芙蓉蛋

蒸海鲜

如意鱼卷

清蒸鲳鱼

煎蒸带鱼

豉椒蒸活鱼

肉馅酿豆腐

东江瓤豆腐

五花香酥鲫鱼

清蒸黄花鱼

泡椒鱼头

鲜橙蒸鲩鱼

鲜柠檬蒸鲩鱼

清蒸鲈鱼

清蒸偏口鱼

油浸海鲈鱼

雪菜白鲳

笼仔泡菜蒸鱼

泡菜蒸鱼扇

麒麟鲈鱼

鲜椒鲈鱼

火腿蒸鳝段

绣球全鱼

笋香五花鲫鱼

砂仁鲫鱼

清蒸武昌鱼

清蒸加吉鱼头

法式鱼卷

锦绣香爽球

豉汁盘龙鳝

葱油蒸大黄鱼

清蒸黄鱼

麻辣蛋羹鱼

芙蓉黄鱼

乳酪蒸虾仁

清蒸大闸蟹

椰盅海皇

姜汁活蟹

银丝虾

芥蓝扣虾

蟹肉西兰花

蒸豆腐虾

黑米蒸毛蟹

开箱寻宝

三鲜豆腐盒

蚝油扇贝

蒜泥蒸扇贝

蒜泥蛏子皇

蒜蓉蒸夏贝

鲜贝蒸豆腐

蒸糕

南瓜糯米饼

精灵糯米鼠

黏黄糕

黄米豆沙糕

萝卜糕

乖乖小白兔

蒸主食

四色饭塔

葱头牛肉包

肉丁汤包

三鲜汤包

牛肉芹菜包

白菜包

香菇肉包

白菜猪肉包

海带小包子

火腿虾肉包

海米粉丝包

虾肉小笼包

香菇油菜包

甜香豆沙包

香菇冬笋包

豆腐素蒸包

全素烧卖

秋叶包

南瓜红米包

黄油薯包

烫面蒸饺

三鲜蒸饺

四喜蒸饺

泡菜蒸饺

黄米馒头

香米馒头

三粉馒头

奶香小馒头

香肠卷

葱花卷

豆腐火腿卷

牛肉卷

高粱小窝头

火腿卷

糯米馍馍

椰蓉窝头

南瓜小卷子

双色开花馍

Part 2 家常烧烤类美食

蔬菜烧烤

烤红薯

酪香烤土豆

焗土豆

串烤香芋

芝麻香菇串

烤松茸

煎烤鲜茄

烤镶青椒

香烤苹果

烤鲜玉米

焗番茄

畜禽肉烧烤

金蒜烤香排

沙茶肉串

烤猪肉小香肠

果酱猪排

香葱里脊卷

铁板蒙古烧烤

烤五香里脊肉

高粱酱烤排骨

典藏肋排

叉烧肉

微波红烧肉

梅花肉片

烤奶油牛排

烤葱头牛排

……

Part 3 家常糕点烘焙

Part 4 家常煎炸类美食

Part 5 家常火锅美食

Part 6 常见全文检索营养指导

Part 7 常见全文检索烹饪指导

前言/序言

用户评价

这本《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》真是让我眼前一亮,尤其是它对“家常”这个概念的解读,简直是太贴近我的心声了!我一直觉得,家常菜不应该是那种复杂的、需要大量稀有食材才能做出来的,而是那种哪怕冰箱里只有几样简单的东西,也能变幻出美味的智慧。这本书就完美地展现了这一点。它里面的菜肴,好多都是我平时家里常做的,比如炒个青菜,蒸个蛋羹,或者煎个豆腐,这些看似简单的操作,在书里被赋予了更深的理解和更多的细节。我特别喜欢它在讲解蒸菜的部分,不仅仅是把食材放进锅里,还强调了火候、时间以及调味品的配合,让我明白了为什么有时候我蒸出来的蛋羹会老,或者味道不够鲜美。还有煎炸的技巧,书中提到的如何控制油温,如何让食材外酥里嫩,这些都是我之前在厨房里摸索了很久却不得其法的关键。最让我惊喜的是,它还介绍了许多不同风味的火锅底料和蘸料的制作方法,这简直是为我的周末家庭聚会提供了绝佳的灵感!以往我总觉得火锅的重点在于食材,但这本书让我意识到,一个好的锅底和一碟灵魂蘸料,才是火锅的精髓所在。读完这本书,感觉我不仅仅是在学做菜,更是在学习一种生活的态度,一种享受厨房乐趣的态度。

评分读完这本《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》,我最大的感受是,原来“1000样”并不是一个数字堆砌,而是对家常菜丰富性的极致挖掘。这本书的编排非常用心,它将菜肴按照烹饪方式划分,比如蒸、烤、煎、炸、火锅,这样就很方便我根据自己的喜好或者手头的工具来选择。我之前总是有点畏惧烤箱,觉得烤菜容易失败,但书中关于烤的章节,从基础的腌制技巧到不同食材的烤制时间和温度,都讲得非常细致,甚至还分享了一些烤蔬菜的独到之处,比如烤玉米的甜度如何提升,烤红薯如何做到外皮焦香内里软糯。至于煎炸,我学会了如何判断油温,如何避免油炸食物吸油过多,以及如何制作一些简单又美味的炸物,比如炸豆腐和炸春卷,感觉在家也能做出媲美餐馆的口感。火锅部分更是让我惊喜,不仅仅是简单的食材介绍,还深入探讨了各种地域特色火锅的锅底配方,从麻辣到清汤,再到海鲜汤底,每一种都介绍得头头是道,而且还附带了灵魂蘸料的调制秘方,让我觉得这个冬天,我的家庭餐桌将变得无比热闹和精彩。这本书不愧是“精编”,每个细节都考虑到了,让我这个烹饪爱好者受益匪浅。

评分说实话,一开始被《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》这个书名吸引,是因为“1000样”这个数字听起来就很有分量,以为会是一本厚重的食谱。但翻开后,惊喜地发现它并没有那种“大杂烩”的感觉,反而每一种菜都做得很有特色,很有“家常”的味道。我尤其关注了里面的蒸菜部分,因为我一直觉得蒸是一种非常健康的烹饪方式,而这本书里关于蒸的介绍,不仅仅是列出了一些常见的蒸蛋、蒸鱼,还挖掘了一些不常见的蒸菜,比如各种肉类的蒸制方法,还有一些蒸蔬菜的搭配,让我学会了如何通过蒸来保留食材的原汁原味,并发挥出食材自身的鲜甜。烤的部分也让我耳目一新,很多烤箱菜的搭配和调味都很有创意,比如一些烤肉的腌料配方,还有烤海鲜的技巧,都让我跃跃欲试。煎炸虽然听起来比较家常,但书里对火候的把控,对食材的处理,都给了我很多启发,让我明白为什么有时候煎出来的鱼会粘锅,或者炸的食物会发苦。最让我惊喜的是火锅部分,它不仅仅是教你涮什么,而是教你如何做出美味的锅底,这一点非常重要,因为好的锅底才是火锅的灵魂。

评分拿到《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》这本书,我首先被它的标题所吸引,觉得“1000样”听起来就代表了内容的丰富性。但真正翻阅后,我发现它更注重的是“家常”这两个字,它所介绍的菜肴,很多都是我在生活中经常会用到或者熟悉的。这本书在介绍各种烹饪方式时,都显得格外有条理。比如在“蒸”的部分,它不仅仅是教你如何蒸,还深入地讲解了不同食材的特性,以及如何通过蒸来最大程度地保留食材的营养和口感。我学会了如何蒸出嫩滑的鸡蛋羹,以及如何让蒸出来的排骨不柴。在“烤”的部分,它提供了一些非常实用的技巧,让我不再害怕使用烤箱,比如如何腌制肉类才能更入味,以及不同温度下烘烤不同食材的效果。煎炸部分也让我受益匪浅,它教会了我如何控制火候,如何让食材外酥里嫩,而不是油腻腻的。而火锅部分,更是让我眼前一亮,它不仅仅是教我如何涮菜,还分享了许多自制锅底和特色蘸料的配方,让我觉得在家也能享受到不输餐厅的火锅体验。总的来说,这本书就像一位经验丰富的家庭大厨,用最简单易懂的方式,传授了许多实用的烹饪技巧。

评分我一直是个对厨房充满好奇的人,但说实话,很多食谱要么过于理论化,要么过于复杂,很难真正应用到日常生活中。《家常美食1000样系列:精编家常美食1000样(蒸·烤·煎炸·火锅)》这本书,却恰恰弥补了我的这个遗憾。它让我感受到了一种“触手可及”的烹饪智慧。比如书中在讲解煎炸技巧的时候,并没有用过于专业的术语,而是用了很多生动的比喻,让我能直观地理解油温的重要性,以及如何通过食材下锅时的声音来判断油温是否合适。这种接地气的讲解方式,真的让我非常有成就感。我特别喜欢书中关于“蒸”的章节,它详细地介绍了不同食材的蒸制时间,以及如何通过简单的调味料来提升蒸菜的风味,比如在蒸鱼的时候加入姜丝和葱段,但书中还分享了一些更细致的技巧,比如如何让蒸出来的鱼肉更加鲜嫩,不会有腥味。还有火锅的部分,书中不仅仅介绍了各种锅底的制作,还提到了如何搭配不同的蘸料,让每一顿火锅都充满新鲜感。这本书让我觉得,原来做饭不仅仅是填饱肚子,更是一种生活情趣的体现,一种与家人分享的快乐。

评分图书是人类用来纪录一切成就的主要工具,也是人类交融感情,取得知识,传承经验的重要媒介,对人类文明的开展,贡献至钜。所以,无论古今中外,对于图书,人们总给予最高的肯定与特别的关怀。 手工精制的纸特别适合中国书画之用,分生宣和熟宣两种。《2013-2017年中国图书零售连锁深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示“2012年图书零售首现负增长”,直接因素是来自网络书店的冲击。数据显示,2008年是中国地面图书零售渠道的增长速度突然降低的一年,2009年增速较为平稳,2010年增速跌落到1.38%。2011年出现了增速5.95%的反弹,但2012年首次出现-1.05%的负增长。前瞻网认为,卖场零售首次出现负增长是渠道分流直接影响的结果,以京东商城为代表的网上书店,已经成为很多人购书的首选。京东商城图书频道负责人石涛介绍,京东商城2012年的销售总额突破15亿。数据还显示,2012年图书零售总体增幅仍然接近10%,整体码洋规模约为460亿,其中网络销售规模为130亿元左右。联合国教科文组织对图书的定义是:凡由出版社(商)出版的不包括封面和封底在内49页以上的印刷品,具有特定的书名和著者名,编有国际标准书号,有定价并取得版权保护的出版物称为图书。图书是以传播知识为目的,用文字或其它信息符号记录于一定形式的材料之上的著作物,图书是人类社会实践的产物,是一种特定的不断发展着的知识传播工具。 “图书”一词最早出现于《史记·萧相国世家》,刘邦攻入咸阳时,“何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相……汉王所以具知天下厄塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也”。这里的“图书”指的是地图和文书档案,它和我们今天所说的图书是有区别。进一步探求“图书”一词的渊源,可追溯到《周易·上系辞》记载的“河出图、洛出书”这个典故上来,它反映了图画和文字的密切关系。虽然是神话传说,但却说明了这样一个事实:文字起源于图画。图画和文字确实是紧密相连的。古人称各种文字形态为“书体”,写字的方法为“书法”,“书”字还被作为动词,当“写”讲,如“罄竹难书”、“奋笔疾书”、“大书特书”等等。以后,“书”便进一步被引申为一切文字记录。如“书信”、“文书”“刑书”、“诏书”、“盟书”等等。随着历史的发展,人们对于图书的认识也在不断地发生变化。到了今天,人们已经不再把一切文字记录都称作“书”了。例如文书、书信、诏书、盟书,虽然都带有“书”字,但已不包括在图书的范围之内。古文记载,其内容多是记事性质的,如甲骨卜辞、青铜器铭文等,都是属于这一类的,其作用主要是为帮助记忆,以便需要时检查参考,其性质相当于后世的档案。以后人们从实践中认识到,这些记录的材料可以改变成总结经验、传授知识的工具。于是便出现了专为传授知识、供人阅读的著作。这样,图书一词便取得了较新而又较窄的意义。到后来,凡不以传播经验、传授知识、供人阅读为目的的文字记录就不算图书了;随着生产力的发展和社会的进步,人们开始有意识地运用文字来宣传思想,传播知识,同时也逐步地形成了一套书籍制度,而处理日常事务的文件又形成了一套文书制度。于是,图书与档案就逐渐被区分开了。在中国古代,人们曾对图书下过不同的定义。例如:从图书的内容方面出发的就有:“百氏六家,总曰书也”(《尚书·序疏》)。从图书形式上出发的则认为:“著于竹帛谓之书”(《说文解字· 序》)。显然,这些定义是时代的产物,是就当时的实际情况而言的,不可能对以后的发展作全面的概括。但上述定义已经正确地揭示了当时书籍的内容和形式特征,并且把“书”看作是一种特指概念,把它与原始的文字记录区别开来。经过了长达数千年演变,作为图书内容的知识范围扩大了,记述和表达的方法增多了,使用的物质载体和生产制作的方法发生了多次的变化;因而也就产生了图书的各种类型、著作方式、载体、书籍制度以及各种生产方式。 所有这些,便促使人们对图书有了较系统而明确的概念。直到今天,图书仍有广义和狭义之分。在实际生活中,我们常常会迟到这样一些有趣的现象:对于“图书馆”和“图书情报工作”等概念来说,“图书”是广义的,泛指各种类型的读物,既包括甲骨文、金石拓片、手抄卷轴,又包括当代出版的书刊、报纸,甚至包括声像资料、缩徽胶片(卷)及机读目录等新技术产品;而在图书馆和情报所的实际工作中,人们又要把图书同期刊、报纸、科技报告、技术标准、视听资料、缩微制品等既相提并论,又有所区别。在前者与后者有所区别的时候,图书所包括的范围就大大缩小了,这是狭义的“图书”。图书按学科划分为:社会科学和自然科学图书。按文种划分为:中文图书和外文图书。按用途划分为:普通图书和工具书。

评分图书是人类用来纪录一切成就的主要工具,也是人类交融感情,取得知识,传承经验的重要媒介,对人类文明的开展,贡献至钜。所以,无论古今中外,对于图书,人们总给予最高的肯定与特别的关怀。 手工精制的纸特别适合中国书画之用,分生宣和熟宣两种。《2013-2017年中国图书零售连锁深度调研与投资战略规划分析报告》数据显示“2012年图书零售首现负增长”,直接因素是来自网络书店的冲击。数据显示,2008年是中国地面图书零售渠道的增长速度突然降低的一年,2009年增速较为平稳,2010年增速跌落到1.38%。2011年出现了增速5.95%的反弹,但2012年首次出现-1.05%的负增长。前瞻网认为,卖场零售首次出现负增长是渠道分流直接影响的结果,以京东商城为代表的网上书店,已经成为很多人购书的首选。京东商城图书频道负责人石涛介绍,京东商城2012年的销售总额突破15亿。数据还显示,2012年图书零售总体增幅仍然接近10%,整体码洋规模约为460亿,其中网络销售规模为130亿元左右。联合国教科文组织对图书的定义是:凡由出版社(商)出版的不包括封面和封底在内49页以上的印刷品,具有特定的书名和著者名,编有国际标准书号,有定价并取得版权保护的出版物称为图书。图书是以传播知识为目的,用文字或其它信息符号记录于一定形式的材料之上的著作物,图书是人类社会实践的产物,是一种特定的不断发展着的知识传播工具。 “图书”一词最早出现于《史记·萧相国世家》,刘邦攻入咸阳时,“何独先入收秦丞相御史律令图书藏之。沛公为汉王,以何为丞相……汉王所以具知天下厄塞,户口多少,强弱之处,民所疾苦者,以何具得秦图书也”。这里的“图书”指的是地图和文书档案,它和我们今天所说的图书是有区别。进一步探求“图书”一词的渊源,可追溯到《周易·上系辞》记载的“河出图、洛出书”这个典故上来,它反映了图画和文字的密切关系。虽然是神话传说,但却说明了这样一个事实:文字起源于图画。图画和文字确实是紧密相连的。古人称各种文字形态为“书体”,写字的方法为“书法”,“书”字还被作为动词,当“写”讲,如“罄竹难书”、“奋笔疾书”、“大书特书”等等。以后,“书”便进一步被引申为一切文字记录。如“书信”、“文书”“刑书”、“诏书”、“盟书”等等。随着历史的发展,人们对于图书的认识也在不断地发生变化。到了今天,人们已经不再把一切文字记录都称作“书”了。例如文书、书信、诏书、盟书,虽然都带有“书”字,但已不包括在图书的范围之内。古文记载,其内容多是记事性质的,如甲骨卜辞、青铜器铭文等,都是属于这一类的,其作用主要是为帮助记忆,以便需要时检查参考,其性质相当于后世的档案。以后人们从实践中认识到,这些记录的材料可以改变成总结经验、传授知识的工具。于是便出现了专为传授知识、供人阅读的著作。这样,图书一词便取得了较新而又较窄的意义。到后来,凡不以传播经验、传授知识、供人阅读为目的的文字记录就不算图书了;随着生产力的发展和社会的进步,人们开始有意识地运用文字来宣传思想,传播知识,同时也逐步地形成了一套书籍制度,而处理日常事务的文件又形成了一套文书制度。于是,图书与档案就逐渐被区分开了。在中国古代,人们曾对图书下过不同的定义。例如:从图书的内容方面出发的就有:“百氏六家,总曰书也”(《尚书·序疏》)。从图书形式上出发的则认为:“著于竹帛谓之书”(《说文解字· 序》)。显然,这些定义是时代的产物,是就当时的实际情况而言的,不可能对以后的发展作全面的概括。但上述定义已经正确地揭示了当时书籍的内容和形式特征,并且把“书”看作是一种特指概念,把它与原始的文字记录区别开来。经过了长达数千年演变,作为图书内容的知识范围扩大了,记述和表达的方法增多了,使用的物质载体和生产制作的方法发生了多次的变化;因而也就产生了图书的各种类型、著作方式、载体、书籍制度以及各种生产方式。 所有这些,便促使人们对图书有了较系统而明确的概念。直到今天,图书仍有广义和狭义之分。在实际生活中,我们常常会迟到这样一些有趣的现象:对于“图书馆”和“图书情报工作”等概念来说,“图书”是广义的,泛指各种类型的读物,既包括甲骨文、金石拓片、手抄卷轴,又包括当代出版的书刊、报纸,甚至包括声像资料、缩徽胶片(卷)及机读目录等新技术产品;而在图书馆和情报所的实际工作中,人们又要把图书同期刊、报纸、科技报告、技术标准、视听资料、缩微制品等既相提并论,又有所区别。在前者与后者有所区别的时候,图书所包括的范围就大大缩小了,这是狭义的“图书”。图书按学科划分为:社会科学和自然科学图书。按文种划分为:中文图书和外文图书。按用途划分为:普通图书和工具书。

评分OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

评分不错

评分OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

评分OKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOKOK

评分好书

评分好书

评分不错

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有