具体描述

编辑推荐

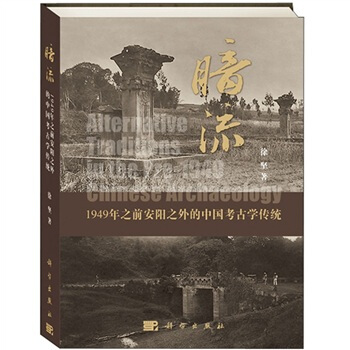

《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》是国内一次全景式复原1949年之前安阳史语所之外的中国考古学的尝试,与以往考古学史关注点不同的是,《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》关注了既往因为种种原因而被埋没的考古学活动。作者以后过程主义考古学视角,采用人类学“回访”及“深描”的作业方式,在晚近更丰富、更系统的科学发掘中和更多维向度的学术史情境中重新厘定1949年之前的考古发现和阐释。建构出了可信的安阳之外的中国考古学传统。本书行文流畅,可读性极强,强烈推荐。内容简介

一般认为,1949年之后的中国考古学在很大程度上是建立在1928年开始的安阳发掘基础之上的。但是,过度夸大安阳传统很可能会忽视安阳之外的发掘、史语所以外的学人、有计划的科学发掘之外的意外发现、田野调查和发掘之外的理论和方法的输入和阐发等,而这些都是1949年之后中国考古学基础知识、田野方法和阐释理论的重要来源。由于这些发现、技术和理论长期以来都未得到重视,《暗流:1949年之前安阳之外的中国考古学传统》将其命名为中国考古学的“暗流”传统,予以阐发。作者简介

徐坚,2000年获考古学及博物馆学博士学位,同年起任教于中山大学历史学系,主要研究方向为南中国即东南亚大陆地区考古学、艺术史和物质文化。2005-2006年担任美国巴德学院访问助理教授,2008年获法国高等人文研究基金会爱马仕学人资助。2004年以来的主要研究项目包括美国温纳-格兰人类学基金会支持的中国考古学史口述史项目,大英图书馆和美国国家地理学会支持的西南中国濒危文化研究,日本住友财团支持的鸟居龙藏研究等项目。翻译出版了《考古学思想史》、《阅读过去》、《艺术中国》和《理解早期文明》等多种经典著作,在《汉学研究》、《新史学》、《历史人类学学刊》等杂志上发表论文20余篇。目录

绪论 暗流:超越安阳第一章 平行的安阳:以《邺中片羽》和《河南安阳遗宝》为例

第二章 安阳之外:从浚县辛村到苍洱之间

第三章 众流:多元化的考古学群体

第四章 挖掘乡土:朱提堂狼洗、梁堆和张希鲁

第五章 走向民族考古学:以前范式时代的铜鼓研究为中心

第六章 新郑李家楼:从盗宝私藏到学术公器

第七章 复原之术:基于古董市场重建的考古学

第八章 从蛮洞到崖墓:多线式研究的范例

第九章 静水深流:考古学概念、方法和理论入华

余论 作为后过程主义考古学的暗流视角

前言/序言

用户评价

从文笔风格上来看,这本书的作者拥有极强的画面构建能力。虽然是严肃的学术著作,但其行文流畅,逻辑清晰,绝无晦涩难懂之弊。仿佛不是在阅读一篇历史分析,而是在观看一部关于知识分子命运的纪录片,充满了时代特有的张力和宿命感。我特别喜欢作者在引入新议题或转换视角时所采用的过渡句,它们自然而然地将读者的注意力从一个复杂的历史场景平稳地转移到另一个相关联的议题上,使得整个阅读过程毫不费力,却又收获满满。那些对地方性刊物、地方志中隐藏的考古线索的挖掘,更是展现了一种“化腐朽为神奇”的本领。这本书成功地将“地方”提升到了与“中央”同等重要的学术地位,提供了理解那个时代知识生态的全新维度。

评分这本研究的史料驾驭能力,实在令人叹服。作者显然投入了巨大的心力去搜集和辨析那些散落在各地档案馆和私人收藏中的零星资料。它的叙事逻辑不是线性的,而是像一张巨大的网,将不同地域、不同时间段的考古活动巧妙地串联起来,揭示出一条条潜在的、相互影响的学术暗流。读完后我感觉自己的知识地图被重塑了,以往清晰的边界变得模糊而有趣,充满了待探索的交叉点。尤其是在论述不同地方学派在方法论上的差异时,作者没有采取简单的褒贬,而是客观地展示了每一种路径选择背后的文化土壤和现实考量。这对于任何一个对区域文化研究或思想史感兴趣的读者来说,都是一场视觉和智力的盛宴。它提供了一个绝佳的范例,展示了如何通过扎实的基础研究,去挑战既有的学术定论。

评分这部新作的阅读体验,简直就像是推开了一扇通往尘封岁月的幽深门扉。作者以一种近乎历史侦探的敏锐和细腻,将我们带入了一个远比教科书上描绘得更为复杂、更具张力的学术图景之中。它不仅仅是罗列史料,更重要的是,它展现了“传统”是如何在特定的历史脉络和地理环境中生根、分化、乃至对抗的。我尤其欣赏作者在处理那些边缘人物和非主流学派时的那种尊重与审慎。那些被主流叙事遮蔽的声音,在作者的笔下重新获得了清晰的轮廓和鲜活的生命力。阅读过程中,我时常会停下来,反复琢磨那些关于“地方性知识”和“国家视野”之间微妙拉扯的论述。这促使我重新审视自己过去对中国考古学发展脉络的理解,发现其中隐藏着太多未被充分发掘的活力与冲突。整本书的叙事节奏把握得恰到好处,既有学术的严谨,又不失文学的张力,让人读起来心潮澎湃,深感知识的重量与魅力的交织。

评分我得说,这本书的深度和广度,绝对超出了我对一般学术著作的预期。它构建了一个极其精密的知识网络,让我看到了在那个动荡年代,学术思想是如何在各种政治、社会力量的挤压下艰难前行的。那种“夹缝中求生存”的学术氛围,通过作者对文献细致入微的挖掘,被刻画得淋漓尽致。印象最深的是关于信息传播路径的探讨,那些跨越不同省份、通过私人信件或小范围出版物进行的学术交流,显示出一种坚韧的生命力,这种生命力是自上而下的权力结构所无法完全扼杀的。阅读时,我仿佛能闻到旧纸张特有的味道,感受到那些学者们在困境中坚守学术良知的重量。这本书的价值在于,它打破了我们习惯于从宏大叙事中去理解历史的惯性,转而聚焦于那些具体的操作层面和个人抉择,让整个历史进程变得有血有肉、触手可及。

评分这本书最吸引我的地方,在于它所展现出的那种强烈的“反思性”。它迫使我思考,我们今天所习以为常的“考古学传统”,究竟是在何种复杂的历史条件和思想博弈下定型的?作者并没有直接给出答案,而是通过详尽的案例和对比,将问题抛给了读者。每一次对某个地方性学术社团的描述,都像是一面棱镜,折射出当时知识分子在专业追求与现实压力之间的挣扎。这种对历史“不确定性”和“多向性”的深刻洞察,使得全书的基调既厚重又充满启发性。它不仅仅是一部关于过去的书,更像是一部关于“知识如何形成”的元理论著作,读起来让人深感不虚此行,对学术研究的本质有了更深一层的敬畏与理解。

评分二、拓跋鲜卑早期的经济生活和社会组织

评分考古学史论著,看看会有收获

评分不仅仅只是一个突破单线传统的的认知

评分四、两汉王朝的护乌桓校尉及其对内附乌桓人的管理

评分页数:442

评分好。有参考价值,花功夫,有思考。

评分第八章 从蛮洞到崖墓:多线式研究的范例

评分期盼很久 终于到手了

评分三、东汉中期以后的乌桓人

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有