具体描述

内容简介

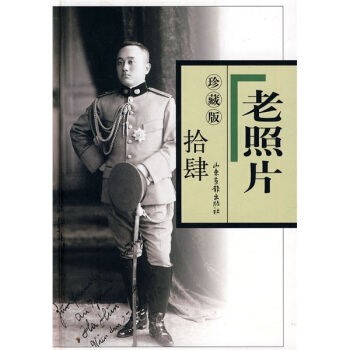

照片能更多地留住历史的真实,全赖于它所具有的不可替代的不容篡改的独立话语。令人遗憾的是,在叙述历史的时候,照片的独立话语常常得不到应有的尊重,即使在一些大量使用照片的书籍里,它也不过是某种历史结论的旁证,或某个历史的概念的图解。《老照片》试图在这方面有所改变,把照片置于观照的中心,让照片自己来诉说。有时候,照片蕴含的话语、传播的意味,远不是几条简单的历史结论所能涵盖的,而历史却只有正视和倾听照片的话语,才能鲜活生动起来。内页插图

目录

《老照片14:珍藏版(第66辑)》目录:陈悦“镇远”舰的命运

“镇远”,是北洋水师中与旗舰“定远”同型、齐名的主力舰只,本文叙述的,是它在甲午战争之后,鲜为人知的坎坷命运……

鲁任王普先生的历史留影

庞德治1982年:季羡林先生回母校

一代学人季羡林先生回忆:“我的高中三年,是我生平最辉煌的时期之一……”

黄植煦回忆北京新闻学校

孙瑞安一个人经历的两次战事

李玉荣在毛泽东思想宣传队的日子

胡迎节按图索骥话当年

一组老照片,凝聚了一位当年的下乡知青,对自己青春年华的回忆

曾汝弟第一次领津贴

李秀兰六十年前的回忆

徐宗懋七七事变前日军在北平的活动

陈慧追忆死于日军细菌战的母亲

周孜仁书生曲弦

郭景岳我的家庭

鲜继根娘娘

孙玉德怀念母亲

让作者唯一感到欣慰的是,母亲在有生

……

《老照片14:珍藏版(第67辑)》目录:

张建国张军勇一战华工的足迹

一战期间,十四万华工背井离乡,驰援欧洲战场,在中国乃至世界近代史上,写下了悲壮的一页……

张博道单骑闯天下

作者从十二岁开始骑摩托车,这一爱好,成就了作者一生的事业……

谢其章我的两次串连

参加过四十多年前“大串连”的作者,今天仍然跋涉在余下的人生道路上

刘光生我亲历的农村“一打三反”

阎长贵向继东江青秘书谈江青

曾自田家英和他的母亲

为了对母亲的承诺,为了送给千千万万个母亲一个花一样的世界,田家英奋斗了一生……

汤晓明木炭汽车的发明人汤仲明

徐家宁晚清禁卫军首领最后一次出洋考察

赵海成日军的梦靥

冯忠宝日军轰炸上海北站

已经发黄的历史照片,默默地提醒着我们,不能忘记历史……

兰鹏燕1957年的记忆

作者之所以记录下这段家事,是因为它折射了特殊年代的一段历史……

……

《老照片14:珍藏版(第68辑)》目录:

余戈松山战役影像志

作者用四年时光,一边亲赴松山觅踪,一边在历史书页中翻寻;一点点廊清迷雾,一块块拼接成图,填补了后人对这段历史认知的空白……

陈悦北洋海军的外籍军官马吉芬

崔泽春父亲眼中的赛珍珠

韩三洲王大化的葬礼

今天提到王大化,不少人可能会感到陌生,可在抗战时期的陕甘宁边区,这是一个家喻户晓、妇孺皆知的名字……

杜应国一位“五四”老人的影存

孙健三时吉山的摄影人生

一个最爱照相、同照相机打了一辈子交道的人,临终,却未能拥有一部自己的照相机……

马懋如先辈们的风采

从作者的外祖父一辈起,直到作者的儿孙,五代入不分贫富贵贱,几十年和睦相处到如今……

熊景明小橱淑

徐家宁晚清天津租界纪事

这组拍摄于1903-1907年的老照片,反映了20世纪初天津英、德租界建筑风貌及周边环境……

……

《老照片14:珍藏版(第69辑)》目录:

余戈腾冲战役影像志

腾冲战役,一曲大长了中国抗日军民志气的胜利凯歌……

伍艳一组珍贵的影像

赵海成“杜德事件”后的巨济岛战俘营

吴越我的传奇性婚姻故事(上)

作者在“文革”年代里的一段婚姻故事,读来令人深思……

孙全洁我的五个兄弟姐妹

刘融我与沃姐的故事

徐家宁悲情总督裕禄

蔡登山小说家兼实业家的天虚我生

乐美素乐嘉煊与世界语

……

《老照片14:珍藏版(第70辑)》目录:

孙明经地方影像学里的民俗视觉(上)

1948年,作者通过对岭南大学保存的老照片的解读,演示了“西风东渐”的种种影响

赵海成宋美龄回母校

蔡登山东北奇人冯庸

吴越我的传奇性婚姻故事(下)

作者在“文革”年代里的一段婚姻故事,读来令人深思……

沙漠老伴黄中敬

何蜀墓群的记忆

作为文物,对墓群的保护已经刻不容缓,不过,需要抢救的,还应包括对那段历史的记忆

陈悦“伊力达斯”纪念碑

……

精彩书摘

重视体育锻炼是冯庸大学的一大特点。为了消除国人被称为“东亚病夫”之耻,冯庸大学极力倡导发展体育。据刘毅夫的回忆:“冯大每晨五点钟起床,全部没有脸盆、没有浴盆,每个大寝室有一个冷水盥洗室,每个学生都要赤条精光、跑进去接受冷水淋浴,室外零下四十度时,冷水反而等于热水,浴后集合在风雪刺面的旗坛上行升旗礼,然后是一小时的晨间运动,冯先生说:‘要去掉东亚病夫的侮辱,就要先锻炼体魄。’”冯庸本人更是以身作则,他的百米成绩是13秒,高栏成绩是18秒5,曾在篮球比赛中一人独得四十多分。1928年4月北平举办华北运动会,冯庸亲自率领三十余名优秀学生前去观摩学习。1928年9月下旬,在冯庸的提议下,第一届东三省联合运动会在冯庸大学体育场开幕。经过五天的比赛,冯庸大学仅以0.5分之差,名列总分第二,在奉天名噪一时。这次运动会,正如冯庸在闭幕式上所讲:“开辟东三省体育之先河。”从此,在东三省范围内掀起了一个大搞体育运动的高潮,涌现出刘长春、孙桂云、于希渭等优秀体育人才。此后,冯庸大学的体育水平突飞猛进,到了1930年甚至超过了东北大学。冯庸大学的足球队和篮球队还经常到全国各地参加比赛,1931年在华北球类比赛中获得中级篮球锦标赛冠军。凡是冯庸大学的学生,人人都要接受军事训练,每周不少于六小时学习军事操典、筑垒、教范和阵中勤务令,进行操场和野外训练。即使冬天积雪没膝的时候,学生也要坐卧在雪地上反复苦练;酷暑季节,大雨淋淋,学生也要顶烈日、冒大雨到操场跑步。用户评价

这本书最让我惊喜的,是它所传达出的那种独特的情感温度和人文关怀。它不仅仅是对历史事件的客观记录,更像是作者与历史之间进行的一次深刻对话。字里行间,流淌着对普通人在时代洪流中命运的深深同情与理解。作者没有将历史人物脸谱化,而是努力去还原他们作为“人”的复杂性,他们的挣扎、他们的希望、他们的微小却坚韧的生命力。这种以人为本的叙事视角,使得原本可能显得冰冷的历史题材变得鲜活而富有感染力。阅读过程中,我多次被那些细腻的情感描摹所打动,甚至产生了一种强烈的共鸣感,仿佛自己也成为了那个时代的一部分。这本书成功地超越了单纯的史学范畴,升华为一种对生命、对时间、对人性深处的温柔叩问,让人在合上书本后,仍久久不能平静。

评分这本书,说实话,拿到手的时候,那种沉甸甸的质感就让人心里踏实。封面设计得很有格调,那种泛黄的纸张纹理,仿佛真的能穿透时空,把我带回到那个遥远的年代。我翻开扉页,首先映入眼帘的是一排排工整的楷书题字,每一个笔画都透露出一种对历史的敬畏感。这本书的装帧工艺看得出是下了大功夫的,侧边切口处理得非常精致,即便是反复翻阅,也不会有松垮的感觉。我尤其喜欢它内页的用纸,那种略带粗粝的质感,与那些记录着过往岁月的黑白影像形成了奇妙的呼应。每次抚摸这些纸张,都能感受到一种历史的厚重感,仿佛触摸到了那些逝去时光的温度。它不仅仅是一本书,更像是一个精心打磨的艺术品,值得放在书架上细细品味。这本书的开本选择也十分巧妙,既方便携带,又能保证图片和文字的展现效果,无论是放在咖啡桌上还是床头柜旁,都显得相得益宜。光是捧着它,就已经是一种享受了。

评分我必须得提一下这本书在知识构建上的严谨性。尽管它以一种非常流畅和艺术化的方式呈现,但其背后的史料挖掘和考证工作,显然是下了血本的。每一次提到的事件、引用的人物,都有着清晰的脉络和可靠的来源,让人在阅读时感到无比踏实。作者似乎对材料的筛选有着近乎苛刻的标准,只选取那些最能体现时代精神和历史张力的内容,避免了不必要的枝蔓和杂音。这种“做减法”的编辑思路,使得全书的知识密度非常高,每一页都充满了有价值的信息。对于一个求知欲强烈的读者来说,这本书提供的不仅是故事,更是一套系统的认知框架。它引导我去思考历史的必然性与偶然性,去理解那些复杂因果链条的形成过程。这本书无疑会成为我案头工具书之一,随时可以翻阅,从中汲取营养。

评分阅读这本书的过程,简直像是一场沉浸式的历史漫步。我发现作者在文字的编排上极其用心,叙事的节奏把握得非常到位,不疾不徐,却又引人入胜。那些历史的片段,被他用一种近乎诗意的笔触描绘出来,没有冗长空洞的说教,而是充满了细腻的情感和生动的细节。特别是他对环境和人物心理的刻画,简直是入木三分,让人仿佛能闻到当年空气中的味道,感受到那些人物内心的挣扎与喜悦。行文的逻辑性极强,每一个章节的过渡都自然流畅,前后的呼应做得天衣无缝,构建了一个完整而可信的历史图景。我读到某些段落时,甚至会停下来,反复咀嚼那些精妙的措辞,思考作者是如何将如此宏大的主题,用如此精炼的语言表达出来的。这本书的文字功底,绝对是大师级的,值得所有热爱文学和历史的读者仔细揣摩。它不是那种快餐式的阅读材料,而是需要你慢下来,用心去体会的佳作。

评分这本书的排版设计,简直是教科书级别的典范。从字体选择到字号大小,无不体现出设计者对阅读体验的极致追求。我注意到,正文部分采用了一种非常清晰易读的衬线字体,长时间阅读也不会感到眼睛疲劳,这对于这种需要细细品读的书来说至关重要。而在关键的引文和注释部分,设计师又巧妙地使用了不同的字重和字形进行区分,既保证了信息的准确传达,又没有破坏整体的视觉和谐。更令人称道的是,页边距的处理,宽窄适中,既留足了阅读的呼吸空间,又使得版面看起来饱满而不拥挤。那些章节的标题和分隔符,设计得简约而不简单,用一些几何图形或细微的线条来引导读者的视线,既有秩序感,又不失艺术性。总而言之,这本书的内在骨架和外在衣裳都经过了精心的打磨,提供了一种兼顾美感与实用性的完美阅读界面。

评分价格实惠,送货很快。。。。。。。

评分东西不错,价格合适。

评分内容不错,包装不好,容易裂

评分大学生活片断

评分老照片系列,值得珍藏

评分6.18下的单,刚收到货,物流速度这次有点慢,买的七本书丢了一本,破损一本,京东小哥帮我做了换货,态度很好,就需要这样的服务!

评分内容不错,包装不好,容易裂

评分上世纪末,《老照片》一经面市,即风靡全国,开启了中国人的“读图时代”,被权威媒体与机构相继评选为“改变了中国人阅读的20本书”之一、改革开放30年来最具影响力的300本书”之一、“共和国60年60本书”之一。

评分偶然的机会搜到了《老照片》,可惜在618时错过了,这次只能分批集齐,好东西。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有