具体描述

内容简介

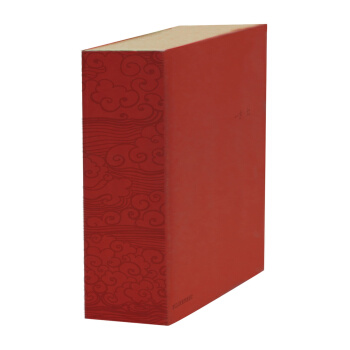

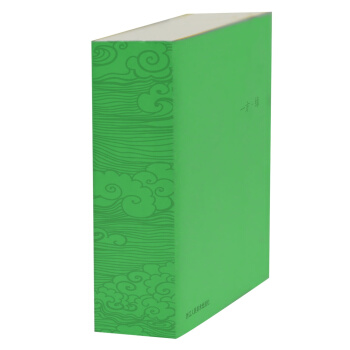

《中国艺术文献丛刊:珊瑚木难(套装上下册)》所录以元末及明初人的题跋为主,由于朱存理与当时的收藏大家来往密切,所以很多罕见的数据借此书得以保存流传。《四库全书总目》称“兹编悉载所见字画题跋,其卷中前人诗文世所罕睹者,亦附录焉。……存理又工于考证,凡所题品,具有根据,与真赝杂糅者不同”,可见该书具有很高的学术数据价值。《中国艺术文献丛刊:珊瑚木难(套装上下册)》通行的版本有四库本和适园丛书本两种,后者系出朱存理原本,较四库本为精。本次整理,以适园丛书本为底本,与四库本通校,附录与作者朱存理以及《珊瑚木难》一书有关的数据,以方便读者利用《中国艺术文献丛刊:珊瑚木难(套装上下册)》。

内页插图

目录

章绶衔识语珊瑚木难卷一

击蛇笏

击蛇笏铭并序

铭一

铭二

铬三

铭四

赞一

赞二

赞三

赋

诗一

诗二

诗三

诗四

诗五

诗六

诗七

诗八

诗九

诗十

诗十一

诗十二

诗十三

诗十四

诗十五

诗十六

诗十七

诗十八

文一

文二 观宋御史中丞孔公击

蛇笏

文三

水节妇

文一 水德妇李氏节行诗序

文二 节妇传

诗一

诗二

诗三

诗四

诗五

诗六

诗七

诗八

诗九

……

珊瑚木难卷二

珊瑚木难卷三

珊瑚木难卷四

珊瑚木难卷五

珊瑚木难卷六

珊瑚木难卷七

珊瑚木难卷八

珊瑚木难附录

相关资料汇编

校勘记

前言/序言

用户评价

最近我沉迷于比较不同时代对同一主题的艺术表达差异。这本书里收录的那些跨越了数百年历史的艺术品对比分析,简直是令人拍案叫绝。它不仅仅罗列了“有什么”,更着重探讨了“为什么会这样”以及“不同阶段的审美取向是如何演变的”。这种动态的、发展的眼光,让原本静止的艺术图像重新获得了生命力。我尤其喜欢那些带有强烈地域色彩的分析章节,那种地方性的文化基因如何深刻地塑造了艺术的形态,讲解得鞭辟入里。阅读过程如同进行了一场穿越时空的艺术对话,让人对中国艺术史的丰富性和多样性有了更深一层的敬畏与理解。这套书真正做到了“以小见大”,用微观的切入点,折射出宏观的文化变迁。

评分我一直对中国传统工艺美术有着浓厚的兴趣,尤其是那些在历史长河中逐渐被边缘化的技艺。这本书的出现,无疑为我打开了一扇新的窗户。它不仅仅是文献的堆砌,更像是一次深入的田野考察和细致入微的个案剖析。通过大量的图版和翔实的文字记录,作者对那些看似寻常却蕴含深厚文化底蕴的民间艺术进行了全方位的梳理。我特别欣赏它那种扎根于现实又不失理论高度的研究视角。很多学者的研究往往过于宏大叙事,而这本书却能从小处着眼,捕捉到那些最鲜活、最真实的艺术生命力。每一次阅读,都能在那些斑驳的图样和考据的文字中,触摸到历史的脉搏,感受到匠人精神的传承与不易。

评分坦白说,我购买这套书很大程度上是冲着其文献的稀缺性和全面性去的。在现有的学术资源中,能够如此系统、如此详尽地汇集某一特定领域珍贵史料的出版物实在不多见。每一篇文章的引证都显得非常审慎和可靠,可以看出背后付出了巨大的心力去搜集、校对和考证。这种对原始资料的尊重和发掘,是任何二手研究都无法比拟的价值所在。对于严肃的学者或者需要进行深度研究的人士来说,这套书无疑是案头必备的工具书,它省去了我们大量的检索和核对时间,直接将高质量的史料摆在面前。这种文献的积累和整理,其功德无量,值得所有关注相关领域的人给予最高的肯定。

评分作为一个非科班出身的爱好者,我对晦涩难懂的专业术语常常感到望而却步。但是这套书的叙事方式却异常亲切流畅,完全没有高高在上的学究气。作者似乎很懂得如何与普通读者对话,用深入浅出的语言将复杂的艺术理论和历史背景娓娓道来。我感觉自己不是在“学习”,而是在听一位博学的长者,兴致勃勃地讲述他珍藏已久的故事。这种叙事上的亲和力,极大地降低了阅读门槛,让那些原本只在专业圈子流传的知识,得以向更广大的受众传播。对于初学者来说,它提供了一个绝佳的入门阶梯,既能建立起扎实的知识框架,又不会在早期的学习过程中被挫败感击退。

评分这套书的装帧设计简直是艺术品,拿到手里沉甸甸的,感觉就像捧着一个珍宝。硬壳精装,触感温润,纸张的质地也十分考究,翻阅起来能感受到一种对知识的尊重。尤其是封面那淡雅的色调和精美的插图,透露出一种古典又沉静的气息,让人在翻开之前就对其中的内容充满了美好的想象。内页的排版疏密有致,字体选择也十分经典,阅读起来既舒适又不失文化韵味。整体来看,这是一套非常适合珍藏的书籍,无论是作为个人阅读材料,还是作为送给懂艺术的朋友的礼物,都显得品位非凡。看得出,出版方在制作过程中投入了极大的心血,每一个细节都经得起推敲,这种对书籍本体的极致追求,在如今这个快节奏的时代,显得尤为难得和珍贵。

评分1.服务评分用来对本次购物过程中的京东服务进行评价,评价大于100元的订单可以获得20个京豆;

评分3.晒单帖需包含一定的介绍文字及3张以上真实拍摄的原创商品照片;

评分好读书是好事。让我们都来读书吧。 其实读书有很多好处,就等有心人去慢慢发现。

评分本書通行的版本有四庫本和適園叢書本兩種,後者係出朱存理原本,較四庫本爲精。本次整理,以適園叢書本爲底本,與四庫本通校,附録與作者朱存理以及《珊瑚木難》一書有關的資料,以方便讀者利用本書。

评分好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书好书

评分越做越好。

评分《广记》卷四引《神仙传拾遣》(杜光庭)云:「萧史,不知得道年代,貌如;十许人,善吹箫作鸾凤之响,而琼姿烽烁,风神超道,真天人也。混迹于世,时莫能知之。秦穆公有女弄玉,善吹箫,公以弄玉妻之,遂教弄玉作凤呜。居十数年,吹箫似凤声,凤凰来止其屋。公为作凤台,夫妇止其上,不饮不食,不下数年。一旦,弄玉乘凤,萧史乘龙,升天而去。秦为作凤女柯,时闻箫声。今洪州西山绝顶,有萧史石仙坛、石室,及岩屋真像存焉,莫知年代。」按:洪州,治今江西南昌市。清修《江西通志》卷三八《古迹一,南昌府》载:「箫峰亭,《榆墩集》:箫峰有亭,祠箫史。弄玉峯为西山最高。此山云,则众山雨矣。里语曰:『箫仙戴笠,凤凰翅湿。箫仙着衣,鸟雀淋漓。』」

评分1.您可以通过晒单贴向其他网友展示所购商品的照片、使用心得;

评分晒单说明:

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![MoMA的绘画和雕塑 [Painting and Sculpture at The Museum of Modern Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12012401/5833c1a7N2d98e295.jpg)

![西班牙高等艺术院校专业绘画课程:色彩手册 [The Practical Handbook of Color] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12068736/58453156N1061051b.jpg)

![中国电影通史(套装1-2册) [General History of Chinese Film] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12070620/58468627N56d9d8a4.jpg)