具体描述

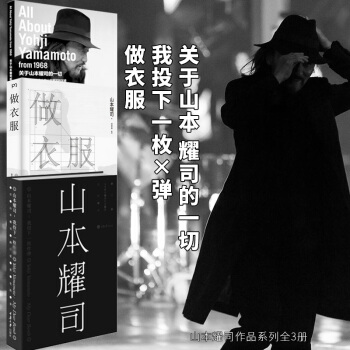

内容简介

《关于展览的展览:90年代的实验艺术展示》一书英文原版2000年由芝加哥大学斯马特美术馆出版。作者为当代艺术史家、芝加哥大学教授巫鸿。本书英文版原名为《ExhibitingExperimentalArtinChina》(在中国展览实验艺术),中文版改为现名。本书分为导言:90年代的实验艺术展示、关于展览的展览、“是我”一个展览的个案研究、十二个实验性展览:档案历史以及附录等组成。附录部分列有中国实验艺术展览年表(1990—2000)。全书以上世纪90年代初至2000年为时段,聚焦于中国当代艺术中的“展览”问题,介绍了这一时段的多个重要展览,包括展览的目的、组织以及面对的挑战。这些问题在上世纪90年代吸引了许多实验艺术家、艺术批评家和独立策展人的注意,促使他们投入到互相关联的活动和讨论中去。许多具有鲜明原创性的展览被构想和组织,许多产生了重大影响的作品也是为了特定的展览创意和制作的。在所有这些方面,关于展览的问题不只关系到展览本身,而是与当代艺术在中国的功能、意义以及与社会的关系等基本问题密切相关。在当代艺术于21世纪初获得“正常化”以前,这些活动在90年代下半叶构成了一个“展览的瞬间”,其强度和凝聚力在世界艺术史中也不多见。

将近20年后的今天,当代艺术的展览已经成为中国美术中母庸置疑的一个重要部分,数以千计的当代美术馆、画廊和其他展示场所日新月异地向国内外观众推出新的展览。但是实验性与公共性之间的磋商仍然决定着当代艺术的的身份和社会意义。90年代的历史经验对于思考这些问题仍具有实际意义,这些经验也是在研究中国当代艺术中需要被重视的一个方面。

作者简介

巫鸿,是美国国家文理学院终身院士,著名美术史家、艺评家和策展人。现任芝加哥大学美术史系和东亚语言文化系“斯德本特殊贡献教授”、东亚艺术中心主任及斯马特美术馆顾问策展人。他是许多国际委员会的成员,包括美国古根海姆美术馆亚洲艺术参议会委员、华侨城当代艺术中心馆群(OCAT)学术委员会主席和余德耀美术馆学术委员会主席。他撰写的有关当代艺术的著作包括:《作品与现场:巫鸿论中国当代艺术》(2005)、《走自己的路:巫鸿论中国当代艺术家》(2008)、《中国当代艺术:基本文献》(Contemporary Chinese Art:Primary Documents,2010)和《中国当代艺术:一个历史叙事》(Contemporary Chinese Art:A History,2014)等。互相关联的活动和讨论中去。许多具有鲜明原创性的展览被构想和组织,许多产生了重大影响的作品也是为了特定的展览创意和制作的。在所有这些方面,关于展览的问题不只关系到展览本身,而是与当代艺术在中国的功能、意义以及与社会的关系等基本问题密切相关。在当代艺术于21世纪初获得“正常化”以前,这些活动在90年代下半叶构成了一个“展览的瞬间”,其强度和凝聚力在世界艺术史中也不多见。

将近20年后的今天,当代艺术的展览已经成为中国美术中母庸置疑的一个重要部分,数以千计的当代美术馆、画廊和其他展示场所日新月异地向国内外观众推出新的展览。但是实验性与公共性之间的磋商仍然决定着当代艺术的的身份和社会意义。90年代的历史经验对于思考这些问题仍具有实际意义,这些经验也是在研究中国当代艺术中需要被重视的一个方面。

内页插图

目录

001 丛书总序002 中文版序

004 英文版谢词

009 导言:90年代的实验性展览Introduction: Experimental Exhibitions in the 1990s

012 历史背景

016 “实验性展览”的促成因素

019 实验艺术展览的新条件

024 扩展已有空间:在公共美术馆展出实验艺术

030 开辟新渠道:在半官方和私人画廊中展出实验艺术

037 开发机动的展出场地:把实验艺术介绍给公众

044 公开与非公开的“实验性展览”?

053 关于展览的展览An Exhibition about an Exhibition

055 展览设计概念?

063 外展厅:吴文光的《日记:1998年11月21日,雪》?

078 内展厅:宋冬的《父子·太庙》?

095 “是我”:一个展览的个案研究It?ˉs Me: A Case Study of an Exhibition

097 观念的生成及准备?

115 主题与内容?

134 从展览到事件?

145 十二个实验性展览:档案历史Twelve Experimental Exhibitions: A Documentary History

150 展览一?首届当代艺术学术邀请展96-97

162 展览二?野生?1997年惊蛰?始?

170 展览三?生存痕迹:’98中国当代艺术内部观摩展?

180 展览四?偏执/ Corruptionists?

190 展览五?是我——九十年代艺术发展的一个侧面?

192 展览六?后感性:异形与妄想?

202 展览七?“超市”展?

214 展览八?“从中国出发”新艺术展?

222 展览九?当代中国建筑艺术展览:探索性作品?

230 展览十?艺术大餐?

238 展览十一?家?——当代艺术提案?

250 展览十二?对伤害的迷恋:开放工作室第二次展览?

259 附录Appendix

260 中国实验艺术展览年表(1990-2000)

270 主要书目文献

278 作者简介

279 OCAT研究中心简介

精彩书摘

英文版谢词这项研究以及所产生的这本书和在芝加哥大学斯马特美术馆(Smart Museum of Art)的展览得到了很多个人和机构的帮助,对此我深表谢意。首先,这个课题开展于1999-2000年,当时我被任命为古根海姆基金会研究员(Guggenheim Foundation Fellow),因此有一年时间不必在我所属的大学授课而可以专心从事研究。所以我首先需要感谢的是古根海姆基金会和芝加哥大学,是它们的支持使我能够回到处于快速转型期的中国并停留这么长的时间,对当时实验艺术的状况和条件进行比较深入的调查了解。

我希望对许多中国的独立策展人和实验艺术家表达深深的谢意,他们在我的写作和采访过程中向我详细介绍了组织和参加实验艺术展览的经历。这本书的第三章记录了1996年至2000年初举办的12个重要独立展览,使用了不少访谈中获得的信息。我对冷林、宋冬、吴文光、郭世锐、冯博一、张朝晖、徐若涛、展望和黄岩等人的深度采访,为我提供了了解中国当下艺术展览的重要途径。

另一个信息来源是小组讨论。我主持了在成都上河美术馆举办的一次座谈会,与一批四川艺术家讨论了这个西南省份里实验艺术的发展和展览的情形。在北京我组织了一次更加正式的,围绕当代艺术展览空间和策展策略的圆桌讨论,参加者是当时最活跃的一些独立策展人,包括黄专、邱志杰、吴美纯、冷林、朱其、王明贤和顾振清等人。《中国类型当代艺术杂志》(Chinese Type Contemporary Art Magazine, www.chinese-art.com)的主编罗伯特?贝内尔(Robert Bernell)为这次会议慷慨地提供了场地和录音设备,并对讨论的记录、翻译和出版给予了大力支持。

在这一年期间我访问了许多公立和私立美术馆,通过调查、阅读和与机构负责人的谈话获得了更多的信息。这些机构中值得特别提出的有位于成都的上河美术馆、位于广州的广东省美术馆、位于深圳的何香凝美术馆和位于北京的四合苑画廊——它们代表了上世纪90年代不同性质的当代艺术展示空间,有的刚刚出现不久,带有强烈的实验意味。我很感谢他们的负责人和策展人向我介绍了他们的计划与目标,这些信息对我的研究很有帮助。

我的友人和同事,芝加哥大学斯马特美术馆馆长金美莉?罗夏(Kimerly Rorschach)对这项课题提供了最坚强的支持。我们最近的一次合作是组织1999年的大型展览“瞬间:20世纪末的中国实验艺术”(Transience:Experimental Chinese Art at the End of the Twentieth Century)。以此为基点我们进而寻求更新、更具挑战性的项目来促进在美国对中国当代艺术的研究和展出。此次的题目作为艺术展览来说是全新的,因为它关注的不是艺术家或艺术品,而是展览本身。在斯马特美术馆举行的这个新展览(名为“取缔——在中国展览实验艺术”Canceled: Exhibiting Experimental Art in China)有意地采取极简形式,以最少的图像和作品传达出最丰富的原境。总的来说,我对这次展览的基本概念是策划一个“关于实验性展览的实验性展览”。开始时我很怀疑是否哪个美术馆馆长会欢迎这样的挑战,金美莉对我的提案所表示出的兴趣彻底打消了我的疑虑。正是在她的大力支持下,一个纸上的概念逐渐发展成我与斯马特美术馆的又一次重要合作。

我想要感谢斯马特美术馆的工作人员在这个项目上付出的辛勤劳动,尤其是策展人斯蒂芬妮?史密斯(Stephanie Smith)。从馆厅的设计与布置、书籍的编纂与出版,到展览相关的对外活动——她为这个项目的方方面面付出了大量的心血,是她对当代艺术和策展的专业知识使此次项目得以完满实现。我的博士研究生和美术馆实习生克里斯?厄克姆斯(Kris Ercums)快速而准确地处理了与展览有关的多项任务。他的另一重要贡献是将有关实验艺术展的中文资料初译为英文,其中许多被这本书采用。我同样要感谢本书的英文编辑,玛格丽特?法尔(Margaret Farr)。她本身就是一名艺术史家,她的贡献不仅包括她对本书的编辑工作,还有许多基于她对这一项目的深刻理解所提出的建设性意见。

我的夫人,蔡九迪(Judith Zeitlin),是一名中国文学和文化的学者,她一如既往地对我的这项写作及策展计划做出了重要贡献。在进行这次研究的过程中,我们一起访问了中国不同城市的美术馆,参观了大大小小的展览,结识了许多中国策展人与艺术家。这本书中的许多想法都产生自我们的交谈,她亦是本书各章的第一位读者与评论人。因此我要再次向她表示我的往往言语所不能概括的感谢。

巫鸿

斯德本特殊贡献中国艺术史讲席教授

Harrie A. Vanderstappen Distinguished Service Professor in Chinese Art History

2000年于芝加哥大学

……

前言/序言

丛书总序OCAT研究中心一直致力于在中国建立一种关于当代艺术的“历史研究”模式,它强调当代艺术与人类精神史、观念史、思想史和视觉文化史的整体关系,关注当代艺术史与古典艺术史研究的学术贯通,作为一个艺术史研究机构,OCAT研究中心很大一部分工作是对中国当代艺术的文献整理和研究性展示,而这套丛书就是关于这些研究性成果的出版物。

我们这样理解历史与当代的关系:它们不是过去与现在之间线性的时间过程,而是一种复杂的交融和互释运动,这种运动既促使我们在记忆中去捜寻现实的各种可能,也帮助我们在当下的问题中去思考历史的意义,而文献和展览构成了这种双向运动最为贴切的物理形式,中国民族摄影艺术出版社和OCAT研究中心合作出版的这套丛书就是力图通过一种新型的出版尝试,形成一套以文献整理、研究展览和学术出版为一体的学术机制。

我们希望这套丛书能够达到这样一些目的:首先,它将对中国当代艺术的出版建筑在一种研究性的模式之中,从而使它与中国当代学术的其他领域保持一种有机性的关系,在我们看来,只有这种联系才能使当代艺术的出版与中国其他学术领域处于同等的学术水准之上;其次,我们希望通过这套丛书的出版形成一套持续的文献收集和研究机制,将中国当代艺术的研究建立在历史学要求的基本技能和知识范畴之上;最后,我们希望一个独立研究机构与一个专业出版机构的合作会为中国当代艺术的社会运行机制增添一种新的能量,一种探索思想、尊重知识和推进文明的能量。

是为序。

黄专

2015年6月

中文版序

这本书记录和讨论的是中国当代美术发展历史中的一个重要篇章。它的写作有两个上下文,一是当代艺术从上世纪80年代到90年代在国内的发展,二是国际上对这种中国新艺术的介绍和研究。

从国内发展的角度看,当代艺术(在早期也称为“现代艺术”)从上世纪70年代末在一些大城市中开始浮现,到80年代中期发展为一个全国性艺术运动。延续着五四运动的传统,这个运动以启蒙主义为样板追求中国的现代化,因此很自然的具有一种世界主义倾向,希望在西方现代美术、理论和哲学中寻求先例和模式。这个初期的引入阶段既导致了模仿的倾向,也促使一些艺术家反思和寻找中国当代艺术的特殊语言和针对性。这种寻求在上世纪90年代进入了一个全新的阶段。随着改革开放政策的深入和国家社会经济形态的变化,当代艺术中出现了一个重要的“国内转向”。“实验性”成为衡量当代性的准绳,而实验的对象也不再停留于作品形式和风格的更新,而更主要的是探索当代艺术与当下社会变革的关系。在这个广阔的语境中,当代艺术的公共性和实验性以及二者之间的磋商,成为重要的思考课题。许多艺术家、批评家和策展人不再满足于举行私人或小型群体的内部展示,而是希望通过组织开放场地中的公共展览与社会发生互动,进而通过这种互动将当代艺术转化为全社会文化活动的一部分。另一些艺术家和策展人则希望保持当代艺术的探索性和边缘性,因而也对“实验性展览”发生了浓厚兴趣。在当代艺术于21世纪初获得“正常化”以前,这两个倾向在上世纪90年代下半叶构成了一个“展览的瞬间”,其强度和凝聚力在世界艺术史中也不多见。

从国外对中国当代艺术的介绍和研究来看,中国当代艺术家自上世纪80年代末开始出现在国际展览中。1993年的第45届威尼斯双年展和其他几个大型展览,以及一些西方主流美术杂志上的介绍,把中国当代艺术正式推入国际视野。大约同时,这门艺术也成了全球商品,由跨国画廊和拍卖行推销,被国际收藏家和美术馆购藏。针对这个商业化和通俗化的倾向,一些在国外的研究者和批评家开始推动对中国当代艺术的严肃讨论和展示。在一些重要美术馆的支持下,若干颇具规模的展览在西方被组织。其中,1998年的“蜕变与突破:中国新艺术”(Inside Out: New Chinese Art)和1999年的“瞬间:20世纪末的中国实验艺术(Transience: Chinese Experimental Art at the End of the Twentieth Century)在不同历史框架中对中国当代艺术进行了大规模的介绍。一些学术性著作和论文也开始伴同着这些展览出现,把中国当代艺术纳入世界当代艺术的宏观视野中去讨论。这些综览式的展览和写作为对中国当代艺术更细致和深入的观察打下了基础,出版于2000年的本书即见证了学术研究中的这个新的动向。

如我在本书导言中所介绍的,这本书聚焦于中国当代艺术中的“展览”问题,包括当代艺术展的目的、组织、条件和面对的挑战。这些问题在上世纪90年代吸引了许多实验艺术家、艺术批评家和独立策展人的注意,促使他们投入到互相关联的活动和讨论中去。许多具有鲜明原创性的展览被构想和组织,许多产生了很大影响的作品也是为了特定的展览而创意和制作的。在所有这些方面,展览的问题不只关系到展览本身,而是与当代艺术在中国的功能、意义以及与社会的关系等基本问题密切相关。

16年之后的今天,当代艺术的创作和展示已经成为中国美术中毋庸置疑的一个重要组成部分,数以千计的当代美术馆、画廊和其他展示场所日新月异地向国内外观众推出新的展览。但是实验性对于当代艺术的发展来说仍然是一个重要的问题,实验性与公共性之间的磋商也仍然关系到当代艺术的身份和社会意义。上世纪90年代的历史经验对于思考这些问题仍具有实际意义,同时这些经验也是在对中国当代艺术发展的研究中需要被重视的一个方面。这是我们在今天翻译和出版这本书的原因。需要说明的一点是,我在校订译稿时根据中文阅读习惯对一些地方做了修改,因此中译本在个别地方与原文不完全一致。

我希望感谢OCAT研究中心邀请我担任该中心“2016年度讲座”的主讲人,开展一系列讲座、研讨班、出版和展览活动,也为这本书的翻译和出版提供了契机。中心的陈瑶琪女士极为细致地统辖了这本书的资料汇集和编辑工作,应非儿女士在很短的时间里提供了中文译稿,中国民族摄影艺术出版社将这本书作为本年的出版重点,进行了仔细的设计,对此均表衷心的谢意!

巫鸿

2016年4月于北京

用户评价

如果说有什么让这本书显得尤其独特的,那就是它对“策展”行为本身的批判性反思。它没有将展览视为一个简单的作品陈列过程,而是将其置于权力结构、市场逻辑和社会语境的交叉点上探讨。作者对九十年代那些旨在“反策展”的展览形式进行了深入剖析,探讨了艺术家如何试图绕过传统机构的过滤机制,直接与观众建立联系的努力。这种“展览中的展览”的概念,在我看来,远不止于一种叙事手法,它是一种认识论上的姿态——即承认所有展示行为都带有某种预设的偏见。这种深刻的自我意识,使得全书的论述既扎实又充满动态的思辨性,它强迫读者去质疑“我们是如何被告知观看艺术的”。

评分这本书的装帧设计简直是一场视觉的盛宴,从封面到内页的排版,都透露出一种对那个特定年代艺术语境的深刻理解与致敬。油墨的气味混合着纸张的质感,让人仿佛能触摸到九十年代初期那种粗粝而又充满活力的艺术氛围。我特别欣赏它在视觉呈现上所展现出的那种“不确定性”和“解构感”,这与书中探讨的实验艺术精神是高度契合的。比如,有些页面的留白处理得极具张力,仿佛故意在挑战传统图书阅读的节奏感,迫使读者停下来,去品味那些图像和文字之间微妙的张力。装帧风格本身就是一种策展行为,它不仅仅是内容的载体,更像是早期地下艺术空间的一种物质化身。这种对媒介本身的关注,使得阅读体验超越了单纯的信息获取,而成为了一种沉浸式的、近乎仪式性的体验。

评分我最欣赏的是这本书所展现出的那种对“时间性”的敏感捕捉。九十年代是一个技术和观念急速迭代的时期,艺术的生命周期似乎也变得异常短暂。作者成功地抓住了那种“稍纵即逝”的艺术瞬间,比如某个特定装置的短暂存在,或是某场表演在结束后立即消散的临界状态。通过对这些“无常”艺术的记录和分析,这本书探讨了一个核心问题:在媒介日益固化和数字档案化的今天,我们如何去“纪念”那些本质上就是拒绝被纪念的事物?它没有提供廉价的怀旧,而是提供了一种审视历史的复杂视角,让我们明白,实验艺术的价值往往不在于它留下了多少“物件”,而在于它在特定时刻引发的认知冲击和观念重构。

评分书中对九十年代实验艺术生态的描述,其细致入微的程度,简直让人拍案叫绝。作者似乎不仅仅是依靠文献资料,而是真正“潜入”了那个时期的艺术圈子,捕捉到了那些稍纵即逝的、关于创作心境和非正式交流的片段。我尤其关注到其中关于媒介转型的论述,比如录像艺术和早期数字装置如何挑战了画廊空间的传统定义,以及艺术家们如何利用廉价或易得的材料进行反体制的表达。这种对“在场性”和“即时性”的还原,远比那些晦涩的理论分析来得有力。读到关于某次小型、几乎被遗忘的临时展览的记录时,我仿佛亲眼看到了那些被主流艺术史抹去边缘化的声音是如何在夹缝中生长的,那种既兴奋又带着点绝望的矛盾情绪,被作者用极为精准的笔触捕捉了下来。

评分这本书的语言风格有一种独特的、近乎新闻调查的冷峻感,但又不失文学的韵味。它很少使用那种故作高深的学术术语堆砌,而是倾向于用清晰、有力的叙述来构建复杂的艺术现象。在描述那些令人困惑或具有挑衅性的艺术作品时,作者并没有急于给出定论,而是细致地勾勒出作品诞生的社会土壤和艺术家的意图,留给读者极大的解读空间。这种克制而又富有洞察力的叙事,让即便是初次接触这些实验艺术形式的读者也能迅速进入情境。我读到某些段落时,会忍不住停下来,回味作者如何巧妙地将一个看似孤立的事件,嵌入到更宏大的文化变迁之中,其逻辑推演之流畅,令人赞叹不已。

评分我承认我是奔着作者来的。

评分很好的书,运送好无损坏,特价到手十分满意!

评分可以,刚刚收到准备仔细阅读

评分巫鸿的书是艺术院校的必读书吧?我一外行,买来研究一下。写得真不错,对国内当代艺术展览有了新认识。

评分可以,刚刚收到准备仔细阅读

评分聚焦中国当代艺术中的展览问题。

评分聚焦中国当代艺术中的展览问题。

评分书印刷很好,内容也够深度,点赞

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![中国电影通史(套装1-2册) [General History of Chinese Film] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12070620/58468627N56d9d8a4.jpg)

![梵高手稿(典藏修订版) [Van Gogh's Letters] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12346174/5ad5a5ecN1fe155c8.jpg)

![凤凰文库·艺术理论研究系列:大众文化中的现代艺术 [Thomas Crow Modern Art in the Common Culture] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12041912/5805def2Nac62a59d.jpg)