具体描述

内容简介

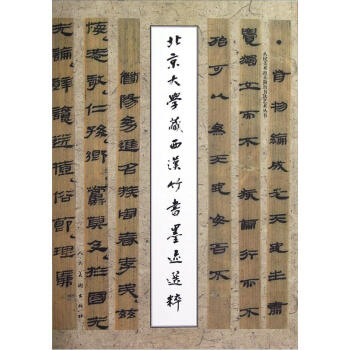

《人民美术出土简帛书法艺术丛书:北京大学藏西汉竹书墨迹选粹》主要内容包括:苍頡篇(一)、苍頡篇(二)、苍頷篇(三)、苍頡篇(四)、老子(一)、老子(二)、老子(三)、周驯(一)、周驯(二)、周驯(三)等。内页插图

目录

编辑说明苍頡篇(一)

苍頡篇(二)

苍頷篇(三)

苍頡篇(四)

《老子上经》、 《老子下经》篇题

老子(一)

老子(二)

老子(三)

《周驯》篇题

周驯(一)

周驯(二)

周驯(三)

《赵正书》篇题

赵正书(一)

赵正书(二)

赵正书(三)

《妄稽》篇题

妄稽(一)

妄稽(二)

《反淫》篇题

反淫(一)

反淫(二)

反淫(三)

反淫(四)

《荆决》篇题

荆决(一)

荆决(二)

荆决(三)

雨书(四)

雨书(三)

医书(一)

医书(二)

医书(三)

医书(四)

《日书》篇题

《六博》篇题

日书·占产子图

日书·日廷图

前言/序言

用户评价

阅读过程中,我体验到一种强烈的时空错位感,仿佛真的穿越回了两千多年前的那个时代,亲眼目睹那些竹片是如何在案几上被一一书写、编连起来的。那些墨迹中的“气”,那种穿越千年的古朴与苍劲,通过高质量的影印件,依然能清晰地触及人心。它不像后世那些经过层层渲染和雕琢的书法作品,而是充满了生命力的原始冲动。我常常会停下来,单纯地去感受那种笔意,看那墨迹如何洇开,如何与竹纤维发生反应,这种观察本身就是一种极度沉静的冥想。这本书提供的不仅仅是字帖,更是一种精神上的洗礼,它让人重新审视当下我们所追求的“书写美感”的根源,提醒我们回归到最本真的线条与气韵之上,非常深刻。

评分从学术研究的角度来看,这套丛书的价值简直是难以估量的。它为我们提供了一个扎实可靠的、经过严格考证的西汉墨迹样本库。过去我们只能依赖少数流传下来的拓本或摹本进行研究,总觉得隔了一层,总有点“失真”的遗憾。而这套汇集了北大珍藏的墨迹选粹,极大地拓宽了研究的视野和深度。特别是那些关于文字形体、章法布局的细节对比,清晰地展示了书写者在处理空间关系时的独特智慧。我正在尝试将其中几种不同书风的墨迹进行交叉比对,试图构建一个更完善的汉代书风演变图谱。对于书法史的学者而言,这套资料无疑是未来十年内都将是核心的参考蓝本,它的出现,极大地推动了我们对“古朴”二字背后复杂内涵的理解和界定。

评分这套书的装帧设计实在是一绝,那种厚重而又不失典雅的气质,光是捧在手里就能感受到文字背后的分量。内页的纸张质感也处理得非常到位,既能很好地衬托出墨色的层次感,又保证了阅读时的舒适度。尤其是那些彩图部分,印刷的精细程度简直让人惊叹,那些古老的纹理、斑驳的痕迹,都被细腻地还原了出来,仿佛能触摸到历史的温度。翻阅时,我特别注意了那些细节处理,比如卷边的保护、装订的牢固度,都体现了出版方在文物复制上的极致追求。这不仅仅是一本工具书或资料汇编,更像是一件经过精心打磨的艺术品,收藏价值极高。对于我们这些对古代书写艺术心怀敬意的人来说,能拥有这样一套高品质的出版物,无疑是一种极大的满足。它让原本深藏于博物馆的珍贵墨迹,以一种近乎完美的方式,走进了我们日常生活的研究和欣赏之中,这种体验是无可替代的。

评分我花了好几天时间才初步领略到这批墨迹的丰富内涵。最吸引我的,是其中所展现出的那种“不设防”的书写状态。与后世刻意追求规范和法度的楷书、行书不同,这些竹简上的文字,流露出的是一种极其自然、率性的生命力。可以看到书写者在遣词造句时的思考过程,笔画的粗细变化、转折处的顿挫提按,无不透露着那个时代文人特有的精神风貌和个体情感的自由流淌。我尤其对其中一些似乎是日常记事或信札的片段产生了浓厚的兴趣,它们提供了了解当时社会风貌、乃至个体心绪的独特窗口。这种未经后世修饰的原始状态,对于研究汉代隶书向成熟阶段过渡的脉络,具有不可估量的参考价值,简直是一部活生生的书法“活化石”,值得反复揣摩,每一遍都能发现新的侧重点。

评分这套书的编排逻辑处理得相当人性化,既能满足专业人士的精细考据需求,也对初涉此道的新手友好。每一篇墨迹的选取,似乎都经过了精心的考量,它们共同构建了一个相对完整的西汉书法面貌。尤其值得称赞的是,它没有将这些古物仅仅作为孤立的样本来展示,而是通过合理的版面设计,引导读者去关注墨迹之间的联系与差异。在阅读那些篇幅较长的文书时,我发现自己不自觉地开始模仿其中的笔势,这是一种非常直观的学习方式。这种模仿不是机械的复制,而是在尝试理解古人在特定书写条件下是如何调动全身心去完成创作的。它提供了一个极佳的平台,让学习者能够跳出临摹既有范本的窠臼,去探索汉代书法的内在规律和结构之美,对于提升个人的书法素养和文化底蕴,具有长远的积极影响。

评分印刷质量不敢恭维。可气的是大开本的书发货人不惜折坏书脊塞进纸箱里!以前的订单也有这种情况,请京东的售后注意此问题!

评分物流很快,书很好,没做活动,买的有点贵了

评分印刷清晰,纸质优良,就是内容不太全面。还不错。

评分3.若有建议或意见请您联系本网站,本网站会依相关法律对相关信息进行删除、修改或作相应处理。

评分如果以上的说法成立,那么读书就是有意义的,在这个基础上,读书的困惑可以通过一些具体的技巧来解决,就如同如果结婚有意义,那么洞房花烛夜的一些尴尬可以通过一定的性技巧来解决。

评分沟通中达成共识。

评分北大所藏,各种风格竹简选登。

评分3.若有建议或意见请您联系本网站,本网站会依相关法律对相关信息进行删除、修改或作相应处理。京东商城上的所有商品信息、客户评价、商品咨询、网友讨论等内容,是京东商城重要的经营资源,未经许可,禁止非法转载使用。

评分首先,不要对读书报什么期望,这只是个兴趣而已,无关品格,无关学识,仅仅是有趣。如果你在大街上被小贩欺骗,不要想着自己读书而客气,只管叉起腰唾骂,别不好意思。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有