具体描述

内容简介

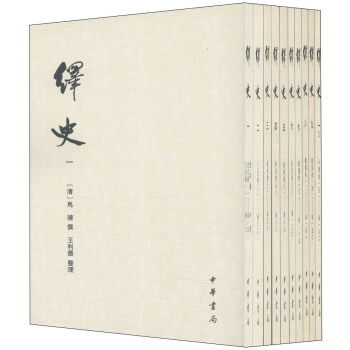

《绎史(套装共10册)》共160卷。《绎史(套装共10册)》正文分为太古、三代、春秋、战国和外录五部分,一为太古三皇五帝,共10卷;二为三代即夏、商、西周,共20卷;三为春秋十二公时事,共70卷;四为战国至秦亡,共50卷;五为外录,记天官、地志、名物、制度等,共10卷。书后还列世系图表与正文配合,这在以往的史书中属前所未有,“卓然特创,自为一家之体”。《绎史(套装共10册)》在内容上既详载各代治乱兴替及其规律,又详载诸子百家之学说和典章制度方面的内容,反映了当时社会生活的各个侧面。在材料上,除儒家经典外,广采百家学说,将经、史、子、集一例看待,互相印证。考订极为精详,容纳材料相当全面。在体裁上,既具有记事本末特色,又糅合了编年体和纪传体的长处。他创造了集记人、记事、图表、书表于一书的综合史书体裁。

内页插图

目录

序徵言

绎史

附录一

附录二

前言/序言

绎史百六十卷。今灵阳令邹平马侯所误。计为部有五:首曰太古部卷十;次日三代部卷二十,又次日春秋部卷七十;又次曰战国部卷五十;合其末之十卷日外录部者,共百六十卷,而编成统名之日绎史。而因前侍御八宝乔公缄呩予,属为其叙。予启而谊之,几两月。而业始卒。乃喟然叹曰:呜呼,斯文之在天壤,犹日月也,历终古而常新;犹江河也,逮尾闻而愈大。謏闻小生少见多怪夕动谓古今人不相及不谬哉?试以秦后所称经世大典言之,自漠而后署,漠以前无有也。自晋而后有“部”晋以前无有也。自唐而后有“典”自宋而后有“目”唐与宋以前无有也。自元而后有“考”自明而后有“补”,元与明以前无有也。迄今而绎史复出矣。以一人揽百世之奇夕以十年穷三才之业。试取漠署、晋部、唐典、宋目、元考、明补与绎史相衡,古今人果不相及?否也。予读之,善其独胜古人者有四焉:一曰体制之别创也。编年之例,肇自丘明夕苟氏而下夕莫之能易曰乘、越绝、楚檮机无论已;马侯举例发凡夕惟以事为经,而不袭夫系月系时之故夕其独胜者一也。一日谱牒之咸具也。年月之表,起自司马,范晔而后,莫之能述,三国,六朝、五代无论已,马侯鳞次眉列,兼以图佐表,而一洗夫有学无问之陋,其独胜者二也。一曰纪述之靡舛也。书以汉纪,而上述陇年;志繇宋名夕而泛取鸟纪。麒名思义,究何居焉?绎史则上迦太皡,下讫亡秦,纪事纪人,总以首尾为疆畔。其独胜者三也。一日论次之最窍也。中垒着书,仅有题署,承旨作史,并绝赘疣,知人论世,不太晷欤:绎史则文成腧万,其旨盈千,或夺或予,遂以笔舌为衮钹,其独胜者四也。至于万千百国,十有二代之闲夕大而洪荒剖判之繇,小而名物训诂之让,与夫贞元运会之乘除,皇帝王霸之兴废夕阴阳淑慝之消长,礼乐兵刑之因革,以迄日蚀、星陨、水流、山峙之篇,金生粟死、仰骄倪替之说。若内若外,或事或文,莫不网罗囊括于百上八十卷之中。控六籍。吞百家,驾九流,跨四部,辟之水然:汉晷,崑仑也;晋部、唐典、宋目、元考以迄明补,龙门、积石、太史、马颊也;当吾世而绎史乃出,其真尾间矣乎,其真尾阎矣乎:或曰:以经为史可欺。曰:奚不可:夫唐、虞作史而综为经。两漠袭经而别为史,盖经卽史也。或曰:以子为史可欤。曰:奚不可:夫诸志夕史也,而错以经。小学,经也,而错以子。故子亦史也。或曰:以笺、传为史,以蕾粹为史,可欤?曰:是则有闻。然如颜、马之注漠注史,杜、郑之为典为志赤孰非与史相表襄者。呜呼:以史为史易,以经为史难。以经为史易,以子为史难。以经为史、以子焉史犹易。以笺、传为史、以菅粹为史则尤难。远绍旁搜,不知绎史所得视汉、唐诸人孰多乎?用户评价

作为一名业余历史爱好者,我通常习惯于阅读特定主题的断代史,但尝试完整地阅读这套跨越巨大时间尺度的《绎史》是一次全新的体验。它最成功的地方在于,它建立了一套非常清晰的内部逻辑系统,使得不同历史阶段之间的过渡和衔接显得无比自然,不再是割裂的片段。当我读到卷末尾的部分时,再回过头看开篇的论断,会有一种豁然开朗的感觉,仿佛所有零散的知识点都被这套书编织成了一张巨大的、完整的网。它的语言风格在不同的历史时期会有微妙的调整,比如在描述先秦的质朴与汉代的雄浑之间,就能感受到语言色彩的变化,这非常考验作者的驾驭能力。总而言之,这套书为我提供了一个前所未有的、连贯而深刻的视角去审视人类历史的进程,极大地满足了我对系统性、深度历史解读的渴望。

评分说实话,我原本对这种看似宏大的历史合集是有些保留态度的,总怕内容会过于晦涩或者陷入纯粹的年代罗列。然而,当我翻开第一卷的序言时,那种作者试图构建完整叙事脉络的雄心便展露无遗。行文风格老辣却又不失灵动,不像有些史书那样板着脸孔,它更像是一位经验丰富的长者在娓娓道来那些波澜壮阔的往事。特别是对一些关键历史节点的论述,它没有简单地给出结论,而是巧妙地引入了多种学说的对比分析,这极大地拓宽了我的思考维度。我尤其喜欢它在描述人物性格侧面时所用的细腻笔触,那些帝王将相不再是教科书上的刻板符号,而是有了血肉和复杂动机的个体。这种“写人”而非“记事”的深度,让历史事件的发生发展更具逻辑性和可信度。读起来,我总能捕捉到一种超越时空的共鸣感,仿佛自己亲历了那个时代的风云变幻。对于想要深入了解历史脉络、而非走马观花的读者来说,这套书提供了坚实的思想基石。

评分我是在一个朋友的强烈推荐下购入这套书的,坦白说,我花了近一周的时间才初步适应它的阅读节奏。这本书的知识密度非常惊人,它不像通俗读物那样会用大量的白话和故事来稀释信息,而是直接将核心的史料和考证成果呈现在你面前。这意味着,你必须保持高度的专注力,时不时地停下来,查阅一下随身带着的笔记本或电子设备来做背景知识的补充。但一旦你跟上了它的节奏,那种知识洪流灌入脑海的充实感是无与伦比的。我发现它在处理一些历史争议点时,引用了许多我之前从未接触过的原始文献片段,这让原本模糊不清的史实变得清晰起来。每读完一个章节,我都感觉自己的认知图谱又被拓宽了一圈。这套书绝对不是那种可以随便丢在床头翻看的“闲书”,它更像是一份需要全神贯注去攻克的学术工程,但回报是丰厚的,它锻炼了我的批判性思维和对史料的辨析能力。

评分这套《绎史》给我最大的触动,是它展现出的那种对“文明演变”的宏大关怀。很多历史著作关注的是王朝的兴衰更替,但这套书似乎将视角拉得更远,它探讨的是文化基因、社会结构是如何在漫长的时间中积累、演变,乃至自我修正的。尤其是在描述特定历史时期社会风气和民间信仰变迁的章节时,作者的笔法极其细腻,仿佛能看到市井小民的悲欢离合,感受到时代精神的流动方向。它让我意识到,历史不仅仅是帝王将相的斗争,更是无数普通人生活状态的总和。这种由微观到宏观的切换非常自然流畅,不会让人感到突兀。我特别喜欢它对不同地域文明之间互动和影响的描述,那种跨越地理界限的文化交流,在书中被描绘得淋漓尽致,展现了一个更加立体和相互关联的古代世界。

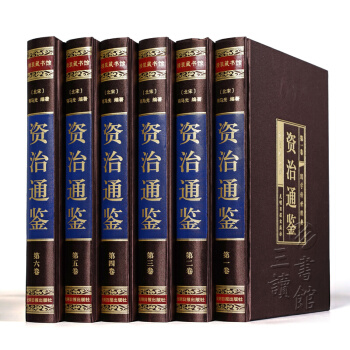

评分这套《绎史》(共10册)的装帧设计真是一绝,每一册的封面都采用了不同色调的布面材质,摸上去手感温润而厚实,给人一种典籍传承的厚重感。尤其是烫金的书名“绎史”,在光线下折射出低调而庄严的光泽,让人忍不住想立刻翻开来一探究竟。我最欣赏的是内页的排版,字体选择非常考究,大小适中,行距也恰到好处,即便是长时间阅读,眼睛也不会感到疲惫。而且,每册的侧边都有独特的纹饰装饰,这些细节的打磨,体现了出版方对这部作品的尊重。看着这十本书并排放置在书架上,简直就是一种视觉上的享受,它不仅仅是知识的载体,更像是一件值得珍藏的艺术品。比起市面上那些追求轻薄、快速消费的图书,这套《绎史》显然是为那些愿意沉下心来品味历史的读者准备的。从拿到包裹到小心翼翼地拆开,那种仪式感,是现代快餐文化中难得一遇的。它让我对接下来的阅读充满了期待,相信在这样的载体中承载的内容,也必然是经过精心雕琢的精品。

评分[004935965][德新堂书目][刘圣钟撰][刘圣钟藏本]

评分《绎史(套装共10册)》在内容上既详载各代治乱兴替及其规律,又详载诸子百家之学说和典章制度方面的内容,反映了当时社会生活的各个侧面。在材料上,除儒家经典外,广采百家学说,将经、史、子、集一例看待,互相印证。考订极为精详,容纳材料相当全面。在体裁上,既具有记事本末特色,又糅合了编年体和纪传体的长处。他创造了集记人、记事、图表、书表于一书的综合史书体裁。

评分《绎史(套装共10册)》共160卷。《绎史(套装共10册)》正文分为太古、三代、春秋、战国和外录五部分,一为太古三皇五帝,共10卷;二为三代即夏、商、西周,共20卷;三为春秋十二公时事,共70卷;四为战国至秦亡,共50卷;五为外录,记天官、地志、名物、制度等,共10卷。书后还列世系图表与正文配合,这在以往的史书中属前所未有,“卓然特创,自为一家之体”。

评分先秦必备!从一印到二印,涨了快150多。《绎史(套装共10册)》共160卷。《绎史(套装共10册)》正文分为太古、三代、春秋、战国和外录五部分,一为太古三皇五帝,共10卷;二为三代即夏、商、西周,共20卷;三为春秋十二公时事,共70卷;四为战国至秦亡,共50卷;五为外录,记天官、地志、名物、制度等,共10卷。书后还列世系图表与正文配合,这在以往的史书中属前所未有,“卓然特创,自为一家之体”。 《绎史(套装共10册)》在内容上既详载各代治乱兴替及其规律,又详载诸子百家之学说和典章制度方面的内容,反映了当时社会生活的各个侧面。在材料上,除儒家经典外,广采百家学说,将经、史、子、集一例看待,互相印证。考订极为精详,容纳材料相当全面。在体裁上,既具有记事本末特色,又糅合了编年体和纪传体的长处。他创造了集记人、记事、图表、书表于一书的综合史书体裁。先秦必备!从一印到二印,涨了快150多。《绎史(套装共10册)》共160卷。《绎史(套装共10册)》正文分为太古、三代、春秋、战国和外录五部分,一为太古三皇五帝,共10卷;二为三代即夏、商、西周,共20卷;三为春秋十二公时事,共70卷;四为战国至秦亡,共50卷;五为外录,记天官、地志、名物、制度等,共10卷。书后还列世系图表与正文配合,这在以往的史书中属前所未有,“卓然特创,自为一家之体”。 《绎史(套装共10册)》在内容上既详载各代治乱兴替及其规律,又详载诸子百家之学说和典章制度方面的内容,反映了当时社会生活的各个侧面。在材料上,除儒家经典外,广采百家学说,将经、史、子、集一例看待,互相印证。考订极为精详,容纳材料相当全面。在体裁上,既具有记事本末特色,又糅合了编年体和纪传体的长处。他创造了集记人、记事、图表、书表于一书的综合史书体裁。

评分《绎史(套装共10册)》共160卷。《绎史(套装共10册)》正文分为太古、三代、春秋、战国和外录五部分,一为太古三皇五帝,共10卷;二为三代即夏、商、西周,共20卷;三为春秋十二公时事,共70卷;四为战国至秦亡,共50卷;五为外录,记天官、地志、名物、制度等,共10卷。书后还列世系图表与正文配合,这在以往的史书中属前所未有,“卓然特创,自为一家之体”。

评分绎史百六十卷。今灵阳令邹平马侯所误。计为部有五:首曰太古部卷十;次日三代部卷二十,又次日春秋部卷七十;又次曰战国部卷五十;合其末之十卷日外录部者,共百六十卷,而编成统名之日绎史。而因前侍御八宝乔公缄呩予,属为其叙。予启而谊之,几两月。而业始卒。乃喟然叹曰:呜呼,斯文之在天壤,犹日月也,历终古而常新;犹江河也,逮尾闻而愈大。謏闻小生少见多怪夕动谓古今人不相及不谬哉?试以秦后所称经世大典言之,自漠而后署,漠以前无有也。自晋而后有“部”晋以前无有也。自唐而后有“典”自宋而后有“目”唐与宋以前无有也。自元而后有“考”自明而后有“补”,元与明以前无有也。迄今而绎史复出矣。以一人揽百世之奇夕以十年穷三才之业。试取漠署、晋部、唐典、宋目、元考、明补与绎史相衡,古今人果不相及?否也。予读之,善其独胜古人者有四焉:一曰体制之别创也。编年之例,肇自丘明夕苟氏而下夕莫之能易曰乘、越绝、楚檮机无论已;马侯举例发凡夕惟以事为经,而不袭夫系月系时之故夕其独胜者一也。一日谱牒之咸具也。年月之表,起自司马,范晔而后,莫之能述,三国,六朝、五代无论已,马侯鳞次眉列,兼以图佐表,而一洗夫有学无问之陋,其独胜者二也。一曰纪述之靡舛也。书以汉纪,而上述陇年;志繇宋名夕而泛取鸟纪。麒名思义,究何居焉?绎史则上迦太皡,下讫亡秦,纪事纪人,总以首尾为疆畔。其独胜者三也。一日论次之最窍也。中垒着书,仅有题署,承旨作史,并绝赘疣,知人论世,不太晷欤:绎史则文成腧万,其旨盈千,或夺或予,遂以笔舌为衮钹,其独胜者四也。至于万千百国,十有二代之闲夕大而洪荒剖判之繇,小而名物训诂之让,与夫贞元运会之乘除,皇帝王霸之兴废夕阴阳淑慝之消长,礼乐兵刑之因革,以迄日蚀、星陨、水流、山峙之篇,金生粟死、仰骄倪替之说。若内若外,或事或文,莫不网罗囊括于百上八十卷之中。控六籍。吞百家,驾九流,跨四部,辟之水然:汉晷,崑仑也;晋部、唐典、宋目、元考以迄明补,龙门、积石、太史、马颊也;当吾世而绎史乃出,其真尾间矣乎,其真尾阎矣乎:或曰:以经为史可欺。曰:奚不可:夫唐、虞作史而综为经。两漠袭经而别为史,盖经卽史也。或曰:以子为史可欤。曰:奚不可:夫诸志夕史也,而错以经。小学,经也,而错以子。故子亦史也。或曰:以笺、传为史,以蕾粹为史,可欤?曰:是则有闻。然如颜、马之注漠注史,杜、郑之为典为志赤孰非与史相表襄者。呜呼:以史为史易,以经为史难。以经为史易,以子为史难。以经为史、以子焉史犹易。以笺、传为史、以菅粹为史则尤难。远绍旁搜,不知绎史所得视汉、唐诸人孰多乎?

评分《绎史(套装共10册)》在内容上既详载各代治乱兴替及其规律,又详载诸子百家之学说和典章制度方面的内容,反映了当时社会生活的各个侧面。在材料上,除儒家经典外,广采百家学说,将经、史、子、集一例看待,互相印证。考订极为精详,容纳材料相当全面。在体裁上,既具有记事本末特色,又糅合了编年体和纪传体的长处。他创造了集记人、记事、图表、书表于一书的综合史书体裁。

评分书不错,活动入手,划算

评分书 名绎史

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![世界古文明书系·希腊:众神的殿堂 [Greece-History and Treasures of an Ancient Civilization] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11264475/5448ab35N452fa3c0.jpg)

![地图上的德国史·第二版/地图说史系列一 [Mapping the History of Germany] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11909012/570c24d2N4229e6bf.jpg)