具体描述

【图书信息】

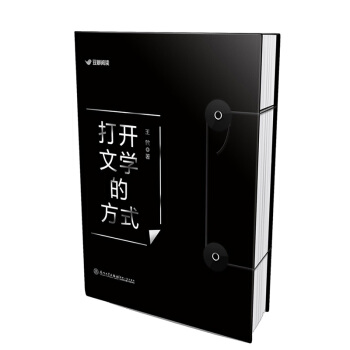

版次:第1版 开本:32开 定价:49.00 页码:298

字数:250千字 书号:978-7-5615-6360-1/I?382

作者:王敦著 出版时间:2017-01 CIP:I?382

0.如何“打开”?怎样“解读”?

0.1“文学名著看不进去,一定是我打开的方式不对”

0.2学会“打开文学的方式”是一件正经事

0.3三个系列Lecture帮你初步打开文学

1.diyi讲解读啥?——符号,或“老天创造了人,人创造了符号”

1.1符号学之“爱情=玫瑰?”

1.2课间休息“小甜点”

1.3“夜行火车的车窗”

1.4符号修辞与巫术思维

1.5“文学由两个梦境组成”

2.第二讲如何走起?——文本细读

2.1“看小说也需要那么投入么?”

2.2“好的阅读是慢读”

2.3细读示范:王小波的几个自然段

2.4课间甜点:例文两篇

2.5让“你想多了”和“过度阐释”都滚开

2.6第二讲课后答疑

3.第三讲聚焦于解读叙事——“我们为什么非要故事不可?”

3.1“我们为什么非要故事不可?”

3.2“我们为什么对‘同样’的故事要个不停?”

3.3“我们为什么总是要更多的故事?”

3.4课间甜点:也来说一说解读韵文/诗歌

3.5叙事就是对“意义”的设定

3.6那么谁来设定叙事?——语言符号

3.7课后甜点:从今以后少往“坑”里跳

.....

用户评价

我发现这本书最厉害的一点在于,它成功地消解了“文学鉴赏”这件事的神秘光环。过去总觉得,要读懂一部名著,得先学一堆文学史、流派知识,把自己武装成一个“专家”才行。但这本书给我的感觉是,其实文学离我们的生活很近,它就是对人性最细腻的捕捉,对世界最真诚的回应。作者在分析文本时,那种敏锐的洞察力简直让人惊叹,他能从一个看似不经意的比喻里,揪出作者当时的心境,或者社会背景下的某种隐秘的暗流。而且,他很会讲故事,不是那种平铺直叙的讲解,而是带着一点点悬念和幽默感。有时候读着读着就笑了出来,那种会心一笑,不是因为段子好笑,而是因为作者把那个时代人物的荒谬或可爱之处,描绘得太传神了。这本书像是为我这个人量身定做的阅读向导,它告诉我,享受文学的第一步,不是去“分析”,而是去“感受”。这种“解放”的感觉,对我来说太重要了。

评分说实话,我以前买过几本所谓的“文学速成”书籍,结果不是内容太空洞,就是过度简化,把深刻的东西写得像小儿歌,读完后还是一头雾水,甚至对原著更失去了兴趣。这本书完全不同。它的“轻松”绝不是以牺牲深度为代价的。恰恰相反,它通过非常平易近人的语言,触及到了文学批评中最核心、最难啃的部分。它没有直接给出标准答案,而是提供了一套思考的工具和框架。比如,当涉及到某种叙事技巧时,作者会先用一个现代生活中的小例子来打个比方,让你先在感性层面理解了这种“手法”的作用,然后再回过头去看原著中对应的段落,你会立刻明白,为什么那个经典作家要那样写,那种选择背后蕴含的巨大能量。这种“先易后难,循序渐进”的引导方式,让我感觉自己像是在进行一场真正的智力探险,而不是被动接受灌输。它培养的是你的“文学直觉”,而不是你的死记硬背能力。

评分这本书拿到手里,那种触感就很舒服,封面设计简洁又不失格调,一看就知道不是那种故作高深的学术读物,而是真诚地想和读者聊聊文学。我一直觉得,文学这东西,离我们太远了,那些经典的篇目,读起来总觉得像是在啃一块又硬又涩的石头,光是辨认那些拗口的词句就费了好大力气,更别提去理解背后的深意了。所以,当我看到“轻松好读”这几个字时,心里是抱着试试看的心态。结果呢,它完全没有辜负我的期待。作者的笔触非常轻盈,像是领着一个老朋友的手,漫步在文学的长廊里,指着那些被我们忽略的细节,温柔地讲述着它们的故事。他没有用那些晦涩的理论名词来压垮我们,而是从我们日常能接触到的情感和经验出发,去搭建通往那些伟大作品的桥梁。读完第一章,我竟然有点兴奋,那种“原来如此啊!”的豁然开朗感,久违了。感觉自己终于能听懂那些“天书”在说什么了,不再是雾里看花,而是真真切切地感受到了文字背后的温度和力量。

评分这本书给我的最大感触,是一种深层的“尊重”。它尊重读者并非文学科班出身,不预设读者已经掌握了太多专业术语;但同时,它也极其尊重文学本身应有的重量和价值。作者在行文中流露出对那些伟大作品的无限敬意,他不是在“点评”,而是在“共鸣”。这种态度让阅读过程充满了温暖和信任感。我能感觉到,作者是真正热爱这些作品,并且真心希望我们也能从中获得乐趣和启示,而不是把它当作一个必须攻克的学术堡垒。所以,整本书读下来,没有丝毫压力,只有满满的收获感和被点亮的感觉。它没有给我“文学很高深”的疏离感,反而让我觉得,文学就是生活的一部分,是我们理解人类复杂情感的最精妙的工具。它是一把温柔的钥匙,开启了通往无数精彩世界的门。

评分对于我这种“半途而废”的阅读者来说,这本书提供了一种强大的“粘合剂”。很多时候,我们不是不想读经典,而是找不到一个持续的动力。读几页就觉得太累了,就想放下手机去看点轻松的。但这本书的魅力在于它的“章节独立性”和“连贯性”达到了一个完美的平衡。每一篇解读都像是一个小小的惊喜,你可以随机翻开任何一页,都能立刻进入一个引人入胜的讨论。但当你从头读到尾时,你会发现,它实际上构建了一个宏大的文学版图,让你看到了不同时代、不同风格的作品之间是如何相互呼应、薪火相传的。它让我重新燃起了对阅读的热情,甚至开始主动去翻出那些尘封已久的旧书,不是为了完成任务,而是真的想去验证一下书里提到的那些观察,看看自己是否也能从中发现一些新的东西。这是一种积极的、主动的阅读状态的回归。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有