具体描述

商品详情

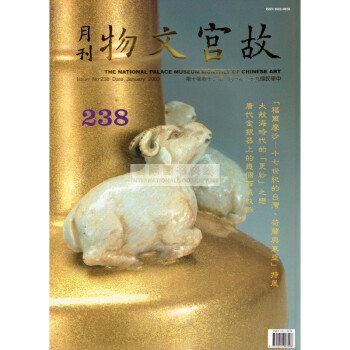

品名:故宫文物月刊238:2003年1月第20卷第10期

作者:台湾故宫博物院

出版社:台湾故宫博物院

ISBN13:9925000023266

ISBN10:

页数:127

装帧:平装

开本:16开

出版日期:2003-01-01

语种:中文(繁体)

目录

第二十卷第十期中華民國九十二年一月 (JAN.2003)總編號第238期

清乾隆窯金彩三羊開泰瓶(局部) 本社封面

清乾隆窯金彩三羊開泰瓶 本社封面裡

清郎世寧畫開泰圖軸 本社 1

福爾摩沙:「十七世紀的台灣、荷蘭與東亞」特展簡介 葉姿吟 4

大航海時代的更紗之戀-荷蘭「東印度公司」成立四百年遙想 任莉莉 12

唐代金銀器上的幾個西域紋飾 張文玲 22

文人畫的延伸-郎靜山的攝影藝術 陳操眞 42

新出〈張猛龍墓誌銘〉的眞僞探討 松丸道雄撰/魏慈德譯 58

綠天庵本〈自敍帖〉是摹本傳刻 李郁周 68

漫談紅山文化玉材產地與岫岩玉礦的早期開發 郭大順 78

一種紙質保護劑的研究案例 廖原 98

漿糊-書畫裝裱的粘貼劑 岑德麟 104

關於仙境昆崙虛-西王母神話與西王母圖像(六} 李錦山 110

張大千傳(27)-故都尋寶 王家誠 118

宋人九陽消寒圖(局部) 本社封底

编辑推荐

故宮文物月刊,创办于民国72年(1983年)至今已有三十三年的历史.月刊以浅近的文字,精美的图片,深入的介绍中华五千年来艺术精华。

本刊有别于故宫博物院的其他专业书刊,以平易近人为要旨,文章内容,力求简单易懂,并以图为证,使之更为生活化。

主要栏目有:故宫掌故、每月专题、典籍漫谈、古玉鉴赏、名画欣赏等其中{特展报道}就是当时故宫博物院的特展,作有系统且详实的解说与介绍。

内容简介

故宫文物月刊的诞生,是故宫博物院全体同仁和关爱故宫文物的艺文界朋友,今年对社会所作 的一份诚挚献礼。

故宫文物自民国三十七年年底迁运来台,至今已有三四十年了。在过去三十多年岁月中,故宫的精美文物,虽经迭次更换展出,蜚声国际,并获得海内外各界人士普遍的赞誉,然而,我们并不敢以此自满,我们深感过去对社会所作的仍然太少,而社会对我们的认识,亦未必有深刻的瞭解,因此,决定创办这份刊物,用极浅显而又简明的文字,配合精美的照片和插图,深入浅出的将中华五千年精致的文物,作有系统的介绍出来。深信由于这一份通俗性的刊物诞生,不仅仅是作为故宫向社会传递传统文化艺术讯息之媒介,同时也未始不可作为沟通社会与传统艺术心神交往的桥梁。

我们诚挚的期望这份包容艺术的、趣味的、知识的、并兼具学术价值的月刊,在未来能走进广大社会的每一个层面,使人人都能从这本刊物上创造出属于现代民族风格的艺术,使中华文化在内涵上,更充实,更光大。当然这一期望,并不是一蹴可成,我们也很清楚现实存在的种种困难,但深信只要继续不断的,将优良的传统文化,技术智能,广泛而深入的加以介绍,必能引起社会大众对固有文化的孺慕之爱。

本刊在编辑选刊文物介绍方面,是以故宫现藏之六十二万余文物为基础,并将视野扩张及到世界每一个收藏中华文物的角落,因此,我们在编辑内容上,将做到绝对的充实。我们更有意将过去宫廷独有的艺术、外间难得一见的珍品,作全面性的公开,使全民都能分享祖先创造的成果,并借此以提升人们精神上的感受。从编排内容上,我们采用专栏介绍的方式,运用大小不同的三十余个专栏,将各类文化精华,一一导引于读者的面前,例如:故宫掌故、古玉鉴赏、典籍漫谈、艺术随笔、名画欣赏、珍玩丛谈、民俗锁闻、铭文导读、册府杂说、法书选粹、院画管窥、名瓷欣赏、海外遗珍、古物鉴定、科技新知、艺文趣谈、华夏之光、艺文活动......等等都是。

从以上三十余个专栏,当可见出本刊对各类文物透视、介绍之安排。当然往后我们还会作适度的调整。本刊文字上要求其有可读性,以达到雅俗共赏的理想目标,也希望社会人士能参与我们的工作,共同灌溉这片园地。这份兼具艺术、趣味、知识、学术的刊物,在撰稿人方面,我们除了动员故宫全体具有专业知识的研究人员,作为特约文字的基本撰述人之外;同时对艺术界以及各大学或研究机构之学者专家,亦欢迎其作为本刊之特约撰述人。因此本刊在撰稿作者方面,当属一时之选。在编排印刷上,采缪式装订。如此豪华大型刊物,不仅便于保存,且可作为馈赠的佳礼。

本刊在编印设计中,会一再强调这是一本通俗刊物,发行的皆趣也有别于本院其他书刊,我们希望由于这本刊物的发行,能全面带动社会认识我们自己优良的传统文化,维护美好的生活方式,使我们的社会呈现一片祥和与复的气象,进一步负起推动世界新文化的责任。

作者简介

台湾故宫博物院

台湾故宫博物院(又称台北故宫,中山博物院),是中国大型综合性博物馆、台湾规模*的博物馆,也是中国三大博物馆之一,研究古代中国艺术史和汉学重镇。台湾故宫博物院座落于台北市士林区,建造于1962年,1965年夏落成。占地总面积约16公顷。为仿造中国传统宫殿式建筑,主体建筑共4层,白墙绿瓦,正院呈梅花形。院前广场耸立五间六柱冲天式牌坊,整座建筑庄重典雅,富有民族特色。台湾故宫博物院内收藏有自南京国立中央博物院筹备处、国立北平故宫博物院和国立北平图书馆等所藏来自北京故宫、沈阳故宫、避暑山庄、颐和园、静宜园和国子监等处的皇家旧藏。所藏的商周青铜器,历代的玉器、陶瓷、古籍文献、名画碑帖等皆为稀世之珍。展馆每三个月更换一次展品。截至2014年底,馆藏文物达69.6万余件文物。

出版作品

该院出版定期刊物《故宫文物月刊》和《故宫学术季刊》、《中华五千年文明集刊》、《国之重宝》、《惠风和畅》、《文物光华》、《故宫宝藏》、《元四大家》、《唐寅的研究》、《山水画皴法点苔之研究》、《清代通鉴长编》等著作,并影印出版了文渊阁《四库全书》。

院内藏品大类铜器-6,044件 法帖-474件 雕刻-651件 成扇-1,651件 满蒙藏文文献-11,501件

绘画-5,287件 漆器-707件 拓片-895件 钱币-6,953件 善本书籍-198,459册

丝绣-306件 文具-2,379件 书法-3,046件 玉器-12,104件 清宫档案文献-386,729册件

织品-138件 杂项-12,347件 珐琅器-2,510件 瓷器-25,423件

书摘与插画

用户评价

这期《故宫文物月刊》真是让人眼前一亮,尤其是在我对中国传统文化,特别是明清宫廷艺术抱有浓厚兴趣的背景下。我特地翻阅了其中关于皇家园林建筑构件的专题报道,那精细的图文对照,简直就是一场视觉盛宴。比如,对颐和园如意厅梁枋上的彩绘图案进行细致的纹样分析,深入探讨了这些图案背后的吉祥寓意及其在不同历史时期的演变,这可不是一般旅游指南能提供的深度。文章不仅展示了高分辨率的细节照片,还结合了当时的营造技术手册进行考证,让我仿佛能亲手触摸到那些历经风霜的木构件,感受到匠人们鬼斧神工的技艺。特别是涉及到特定色彩配比的化学分析结果,对于我们理解古代颜料的制作工艺和保存状况提供了宝贵的学术参考。读完后,我对传统木作的榫卯结构及其抗震原理有了更直观的认识,远超出了我原先对古代建筑的粗浅印象,感觉自己对“大国工匠”精神的理解又深了一层。这种将考古发现、历史文献与现代科技分析相结合的研究方法,使得文章的说服力和可读性都大大增强。

评分我一直是古典诗词和书法艺术的爱好者,这次的刊物中关于清代宫廷书法的专题讨论,可以说是正中下怀。该部分着重探讨了雍正皇帝御笔楷书的风格特点,不仅收录了多幅罕见的墨宝拓片,还将其与康熙、乾隆时期的宫廷书风进行了细致的对比分析。文章的论述角度非常新颖,它没有停留在简单的“谁写得好”的审美判断上,而是深入剖析了不同皇帝的政治理念如何通过其独特的笔法和墨色张力体现出来。例如,文章提到雍正某些朱批的用笔力度和章法布局,暗示了他作为改革者的果决和严谨,这种将艺术视为政治载体的解读方式,极大地丰富了我对这段历史的理解。此外,穿插介绍的几位内廷供奉的书法家的生平轶事,也让冰冷的历史人物变得鲜活起来,让人不禁想象当年在乾清宫内,文墨交流的盛况。对于想要系统研究清代“台阁体”向个人风格过渡阶段的学者而言,这组资料无疑具有很高的参考价值。

评分这期月刊的另一大亮点在于其对故宫博物院馆藏绘画的修复过程记录。我特别关注了其中关于一幅清代宫廷画家所绘的《弘历南巡图》局部修复工作的报道。该报道以纪实的手法,详细记录了专家团队在清理画心时所面临的挑战,比如如何安全地去除覆盖在原作之上的、由后世不当装裱导致的纸张污染和霉斑,同时又不损伤原作脆弱的矿物颜料。文字描述极其严谨,充满了对文物脆弱性的敬畏,同时穿插了修复师当时操作的感悟和技术抉择的权衡。文章中附带的“修复前后对比图”令人震撼,展现了文物保护科学的强大力量,将一幅模糊不清的画面重现出了应有的生机与细节。这种对“看不见”的工作的细致呈现,让我对文物保护工作者的耐心、知识和责任感油然而生一种由衷的敬佩之情,也让我更加珍惜这些流传至今的艺术瑰宝。

评分我个人的兴趣偏向于明清时期的宫廷服饰与织绣工艺。因此,我对这期杂志中关于“清代皇帝朝服的纹样象征学”的深度剖析给予了极高的评价。文章没有流于对龙纹、十二章纹的简单罗列,而是将重点放在了不同场合下,特定纹样所代表的等级秩序和礼仪规范上。例如,对吉服与常服的袖口、领口滚边所使用的不同类型织锦(如库锦、妆花等)的材料来源和织造工艺进行了细致的区分和解释,这涉及到非常专业的纺织学知识。我尤其欣赏作者引入了汉满服饰文化交融的视角,探讨了清初统治者如何在保留满族特色与吸纳汉族典制之间进行微妙的平衡,并体现在服饰的每一个细节之中。阅读过程中,我仿佛站在紫禁城里,通过服饰的颜色和图案,解读着彼时朝廷的政治信号,那种穿透历史迷雾的直观感受,是其他任何载体都难以比拟的。

评分作为一名对古代陶瓷器皿情有独钟的收藏家,我最关注的是刊物中关于景德镇御窑瓷器的最新出土报告。这次的专题聚焦于康熙朝官窑中一类较为罕见的青花斗彩器皿,其釉面光洁度和纹饰繁复程度令人惊叹。报道详细记录了对几件残片进行光谱分析的结果,旨在确认当时是否使用了特定的钴料来源,这对辨别真伪和确定生产批次至关重要。最吸引我的是,文章不仅提供了专业的技术图谱,还配有精美的多角度高清照片,连同器物口沿、底足的微小瑕疵都清晰可见,对于我们这些需要“望闻问切”的玩家来说,简直是教科书级别的范本。作者在描述中充满了对器物神韵的捕捉,比如形容某件瓶子的釉色“如凝脂初绽,内蕴波光”,语言功底深厚,让人沉醉于那种穿越时空的精致美感之中。这部分内容无疑为研究清初御窑的工艺巅峰提供了第一手资料。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![[A014] 民初書法:走進五四時代 pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12032333084/58f4370eNb6073676.jpg)