具体描述

产品特色

编辑推荐

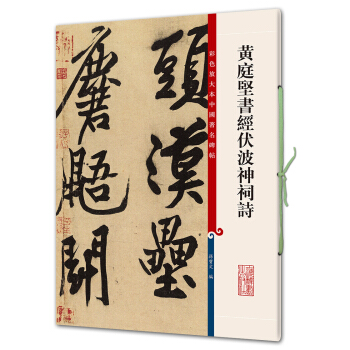

临读经典碑帖为书法学习之不二法门。中国历代名家辈出,传世碑帖无数。这套《中国书法名碑名帖原色放大本》遴选书法史上经典,装帧典雅,印刷精美,堪称佳制。

本系列采用底本,高清彩色印刷;穿线装订,拆阅方便实用。力求“下真迹一等”之效果。系列的特点则是对原作或拓本稍加放大,使得细节纤毫毕现。无论线条的张力、墨色与叠加,还是纸张的颜色及气息,都毫厘间淋漓尽现。

“颇极精工,无复遗恨”,希望本套丛书的出版对读者诸君在临读碑帖和书法创作中有所帮助。

内容简介

《祭侄文稿》,全称《祭侄季明文稿》,墨迹纸本,横75.5cm,纵28.3cm,此帖整篇23行,234字,现藏『台北故宫博物院』,是颜真卿的书法代表作,有『天下第二行书』之誉。

《祭侄文稿》即唐乾元元年(758)九月,颜真卿追祭堂侄颜季明而书写的祭文草稿。唐代安禄山叛乱,时任常山郡太守的颜杲卿(颜真卿堂兄)父子一门与叛军英勇抗战,由于『贼臣不救,孤城围逼』,以致城破,『父陷子死,巢倾卵覆』,颜杲卿与子颜季明先后为国捐躯。面对国恨家仇,五十岁的颜真卿悲愤交加,笔墨含泪,一气呵成,写下了这篇正义凛凛的《祭侄文稿》,成就了一部中国书法经典。此帖用笔时而沉重,时而疾驰;结字时而平正,时而险绝;行文中删改涂抹、墨色浓枯,一任自然。就整体而言,从开篇『维乾元元年……』的平实朴厚,行至『贼臣不救……』,逐渐地转向激越纵横,『呜呼哀哉,吾承天泽……』往后,则由行及草,用笔连绵、字势跌宕,将悲痛之情推向了高峰,堪称书法艺术中情感与形式完美统一的典范。

作者简介

颜真卿(708—784),字清臣,京兆万年(今陕西西安)人,唐代著名的书法家。曾任殿中侍御史、平原太守、吏部尚书、太子太师,封鲁郡开国公,故又有『颜平原』、『颜鲁公』之称。唐建中四年(783),遭奸相陷害,在派往叛将李希烈部劝谕过程中,被李缢杀。颜真卿一生秉性正直,以忠贞刚烈名垂青史。他的书法字如其人,刚正不阿,用笔稳健、点画丰腴、结体宽博、字形外拓,改变了初唐以来的『瘦硬』之风,代之以饱满充盈,颇具盛唐气象。

内页插图

前言/序言

用户评价

拿到这本册子,首先感受到的是它沉甸甸的份量——这不仅是物理上的重量,更是文化精神上的厚度。它所承载的,是中华民族在特定历史时期所迸发出的最强烈的文化自信与情感表达。阅读时,我仿佛能透过纸面,触摸到那个时代知识分子内心深处的波澜壮阔。书本的开本和装帧设计,都散发出一种低调的奢华感,既适合在安静的书房里独自品味,也适合在重要的场合展示文化品味。每一次翻页,都像是在参与一场无声的、却又无比激烈的精神交流。它引导我们思考,在历史的长河中,艺术是如何成为个体承载和传递信念的载体,这种力量是何等的持久与震撼人心。这本书的出版,为我们重新认识和理解中国书法艺术提供了一个极佳的窗口。

评分这套书的选材和编排,看得出幕后团队下了极大的功夫。它不是简单地将名帖简单堆砌,而是经过了精心策划和布局,使得阅读的节奏感非常流畅自然。从整体的气势到局部的精妙之处,都被照顾得面面俱到,使得读者在欣赏时能够循序渐进,由宏观到微观,逐步深入地领略到作品的魅力所在。我尤其欣赏其对于细节的放大处理,这种处理方式让原本需要极高辨识力才能捕捉到的笔墨趣味得以清晰显现,极大地降低了学习和欣赏的门槛,同时也满足了资深行家对精细纹理的探究欲。总而言之,这是一次非常成功的出版实践,它完美地平衡了学术的严谨性与大众的欣赏性,是当代书法出版界的标杆之作,值得所有关注中国艺术史的同仁们珍藏。

评分我必须得说,阅读这本书的过程,与其说是学习,不如说是一种精神上的洗礼。它带来的冲击力是多维度的,不仅是技法上的启发,更是对中国文人精神内核的一种深刻体悟。书中所收录的作品,其历史背景和人文价值本身就足以令人肃然起敬,而出版社在呈现方式上所做的努力,更是将这种敬意放大到了极致。每一页的质感都仿佛在诉说着不朽的篇章,光影与墨色的交织,营造出一种庄严肃穆的氛围。对于一个长期浸淫于传统文化的老读者来说,这样的出版物是极为难得的,它做到了在尊重原作的基础上进行现代化的转化,让古老的艺术焕发出新的生命力。它不仅仅是供人观赏的图册,更是引发我们对历史、对人性进行深度反思的媒介。

评分这本厚重的典籍,初捧在手,便被其散发出的古韵深深吸引。纸张的质感考究,印刷的色彩浓郁而不失沉稳,让人感受到出版者对中华优秀传统文化的敬畏与执着。每一次翻阅,都像是一次穿越时空的对话,与千年前的墨香在指尖交融。书中的排版设计极具匠心,既有传统书籍的庄重典雅,又不失现代读者的审美需求,留白恰到好处,使得原本就气势磅礴的作品更显灵动。尤其是那些对细节的捕捉,无论是拓片的纹理还是装帧的工艺,都体现出一种近乎苛求的精益求精。它不仅仅是一本书,更像是一件可以长久珍藏的艺术品,是书法爱好者案头不可或缺的镇宅之宝。每一次驻足欣赏,都能从中汲取到不同的感悟,仿佛能听到那个时代最真挚的情感的回响,让人心神为之震颤,久久不能平静。

评分说实话,初识此书,我主要被其装帧的精美所打动。那厚实的封面,带着一种历经风霜的沧桑感,让人忍不住想去探寻其中蕴藏的无尽故事。打开书页,那种扑面而来的墨韵气息,是任何电子屏幕都无法替代的体验。它将那种原汁原味的笔触力量感,完整地呈现在我们眼前,每一个转折、每一处提按,都充满了生命力和情感的张力。这种高清的呈现,对于我们这些痴迷于细节的书法学习者来说,简直是福音。我们不再需要对着模糊不清的影印件去揣摩那些微妙的笔锋变化,而是可以直接感受到那份倾注于纸上的血与泪,体会到书家在特定情境下所爆发出的强大精神力量。这本册子,无疑是提升鉴赏力和临摹功力的绝佳教材,它的存在,让经典不再遥不可及。

评分好好好好

评分华夏万卷·中国书法名碑名帖原色放大本:唐·颜真卿祭侄文稿,印刷精美,价格特惠!

评分《祭侄文稿》,全称《祭侄季明文稿》,墨迹纸本,横75.5cm,纵28.3cm,此帖整篇23行,234字,现藏『台北故宫博物院』,是颜真卿的书法代表作,有『天下第二行书』之誉。

评分此用户未填写评价内容

评分挺好的,买的都是这种版本的

评分很好的放大版

评分《祭侄文稿》,全称《祭侄季明文稿》,墨迹纸本,横75.5cm,纵28.3cm,此帖整篇23行,234字,现藏『台北故宫博物院』,是颜真卿的书法代表作,有『天下第二行书』之誉。

评分不错,实用,包装完好,速度很快,满意!

评分好

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有