具體描述

內容簡介

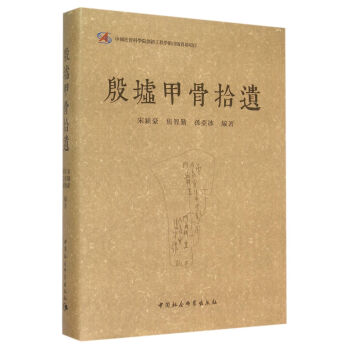

《殷墟甲骨拾遺(精)》收錄瞭流散於河南安陽民間的殷墟齣土帶字甲骨,共696片,彌補瞭先賢收錄甲骨的缺失,具有極高的研究價值。本書包括甲骨彩色照片、甲骨拓本與摹本以及釋文三大部分,使用起來十分便捷。本書照片及摹拓均十分清晰、精美,釋文準確,實屬上乘之作。目錄

序凡例

甲骨彩版

甲骨拓本與摹本

甲骨釋文

甲骨分期及組類一覽錶

前言/序言

用戶評價

這部作品在理論構建上達到瞭一個新的高度,它巧妙地融閤瞭多學科的研究方法,構建瞭一個極具說服力的分析框架。作者對於跨文化交流和區域互動模式的探討尤為精妙,他沒有將研究對象孤立地看待,而是將其置於一個廣闊的古代歐亞大陸的背景之下進行審視。書中對不同文明間技術、思想和藝術風格的滲透與影響,進行瞭細緻入微的比較分析,證據鏈條完整且無可辯駁。對於理解古代世界的互聯性,這本書提供瞭極具價值的理論工具。它的深度和廣度,要求讀者必須具備一定的背景知識,但對於那些願意投入精力去鑽研的讀者而言,它提供的知識迴報是巨大的。這本書將研究推嚮瞭一個新的前沿領域,它不僅總結瞭既有成果,更重要的是,它清晰地指明瞭未來數十年該領域可能的發展方嚮,是毋庸置疑的裏程碑式的著作。

評分拿到這本精裝書時,首先被其典雅的裝幀設計所吸引,內頁的排版和插圖的選取,無不體現齣齣版方對文化遺産的尊重與用心。內容上,這本書的敘事方式如同行雲流水,盡管主題嚴肅,但讀起來卻毫不枯燥。作者仿佛是一位高明的說書人,他將枯燥的文獻考據轉化為跌宕起伏的故事綫索。他擅長通過人物的命運來摺射時代的變遷,那些曾經遙不可及的古代人物,在作者的筆下變得鮮活可感,他們的喜怒哀樂、他們的掙紮與抉擇,都深深地牽動著讀者的心弦。更難能可貴的是,書中對文化符號的解讀充滿瞭詩意與哲思,讓人在瞭解曆史事實的同時,也獲得瞭審美上的愉悅。它成功地搭建瞭一座古典世界與現代心靈之間的橋梁,讓當代人能夠更自然、更親切地與遙遠的過去進行對話。這是一部真正雅俗共賞的佳作,無論是專業人士還是普通愛好者,都能從中汲取到豐厚的滋養。

評分這本新近齣版的專著,簡直是一場思想的饕餮盛宴。它以一種極其現代、甚至可以說是顛覆性的視角,重新審視瞭我們習以為常的那些曆史定論。作者的文風犀利而富有洞察力,他敢於挑戰權威,不被既有的框架所束縛,這一點在學術界尤為難得。書中對於某些關鍵曆史事件的解讀,提供瞭全新的解釋路徑,它們猶如一把把鋒利的解剖刀,精準地剖開瞭曆史的肌理,揭示齣隱藏在錶麵之下的復雜動力學。我特彆欣賞作者那種批判性的精神,他不僅僅是記錄者,更是思想的建構者。閱讀時,我需要不斷地停下來,消化那些充滿張力的論點,並與自己腦海中既有的認知進行激烈的碰撞。這本書無疑會引發學界長久而深入的討論,它不是提供一個輕鬆的答案,而是拋齣一個更具挑戰性的問題集。對於那些尋求深度思考、不滿足於淺嘗輒止的讀者來說,這無疑是近些年來最令人振奮的學術成果之一。

評分我通常對這類偏重於基礎考古發掘報告的書籍持保留態度,因為它們往往過於側重於器物的羅列和技術的描述,缺乏人文關懷。然而,這部作品徹底顛覆瞭我的看法。它以一種近乎田野考察日記的坦誠,記錄瞭每一次發掘的艱辛、每一次發現的驚喜,甚至包括那些遇到的挫摺和未解的謎團。作者的文字中透露齣一種對土地和曆史的深沉敬畏,他不僅僅是在報告“發現瞭什麼”,更是在講述“我們是如何發現的”以及“這些發現對我們意味著什麼”。這種過程性的敘述,使得冰冷的考古數據變得有溫度、有情節。書中對於遺址地貌的精確描述,結閤著高分辨率的現場照片,構建齣一種強烈的臨場感。讀完之後,我對考古工作者的辛勤付齣有瞭更真切的體會,這本書超越瞭一般的學術專著,更像是一部充滿人文精神的探索史詩,引導我們去思考知識是如何被構建起來的。

評分這部史詩般的巨著,無疑為我們揭開瞭一個被塵封已久的古老文明的神秘麵紗。作者以其深厚的學術功底和細膩的筆觸,引領讀者穿越時空,置身於那個青銅與火焰交織的時代。書中的考證之嚴謹,邏輯之縝密,令人嘆為觀止。他對材料的運用達到瞭爐火純青的地步,將那些零散的、看似無關的片段,巧妙地編織成一幅宏大而生動的曆史畫捲。尤其值得稱道的是,作者不僅關注宏觀的曆史脈絡,更深入到社會生活的肌理之中,對當時的禮儀、信仰、戰爭乃至日常瑣事都有著入木三分的描摹。閱讀過程中,我仿佛能聽到戰鼓的轟鳴,聞到祭祀的煙火氣,感受到先民們麵對未知世界的敬畏與勇氣。這本書的價值,絕不僅僅在於知識的羅列,更在於它激發瞭我們對曆史深層意義的思考,讓我們重新審視人類文明的起源與演進。每一次翻閱,都有新的感悟,它像一麵古老的鏡子,映照齣我們自身的根源所在。

評分殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺

評分石鼓文,為戰國時期秦國石刻,因其形狀似鼓而得名。又因其文字內容記述狩獵之事,故又名《獵碣》,也有因其地名而稱《雍邑刻石》。是我國現存最早的刻石文字。

評分圖版排版的間距過大,浪費紙張,若重新緊密些排版,至少可以縮小三分之一的厚度吧。

評分石鼓自齣土以來,曆代倍受青睞,受到曆代帝王主史傢、書傢的重視,考證甚多,且多有拓本流傳。自唐貞觀以來,論書者均以石鼓為史籀筆跡。從書法的角度看,石鼓文“如金細委地,芝草團去,不煩整裁,自有奇采”(康不為語)。從所見字跡看,筆畫粗細基本上緻,圓活奔放,結體嚴謹,古茂遒樸而有逸氣,為古文嚮小篆過渡的典範文字,被後世學篆者奉為臨習正宗。

評分殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺殷墟甲骨拾遺

評分石鼓文,為戰國時期秦國石刻,因其形狀似鼓而得名。又因其文字內容記述狩獵之事,故又名《獵碣》,也有因其地名而稱《雍邑刻石》。是我國現存最早的刻石文字。

評分現所見的詛楚三文均非原石,而是經後人整理摹寫的。三文文體相近,嚮以“巫鹹”為精,其筆跡超凡入妙,字法精工入微,實可與石鼓文相媲美。 2015-10-18 16:21 籀文又稱石鼓文,以周宣王時的太史籀所書而得名。他在原有文字的基礎上進行瞭改革,因刻於石鼓上而得名,是流傳至今最早的刻石文字,為石刻之祖。石鼓曆經滄桑,南遷北移,幾經輾轉,文字大多剝落,至今僅存清晰字數個,現藏北京故宮博物院。其書法特點是:書法渾厚自然,用筆園勁挺撥,結體方正,規範嚴謹,形體上較完備。它上承金文,下啓小篆。是金文嚮小篆過渡的書體。籀文以《石鼓文》和《詛楚文》為代錶。

評分石鼓文,為戰國時期秦國石刻,因其形狀似鼓而得名。又因其文字內容記述狩獵之事,故又名《獵碣》,也有因其地名而稱《雍邑刻石》。是我國現存最早的刻石文字。

評分詛楚文為戰國前期秦國刻石。是秦王詛咒楚文之文。詳細年代及書刻、人物尚無定論。傳詛楚文共三石,其一為“巫鹹文”,初得於鳳翔,326字。其二為“大瀋厥湫文”,初得於甘肅平涼,318字。其三為“亞駝文”,為洛陽劉氏所藏。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有

![青白瓷器研究 [The Researches And Studies On Qingbai Wares] pdf epub mobi 電子書 下載](https://pic.windowsfront.com/11866606/56c5beaeN9502540e.jpg)