具体描述

编辑推荐

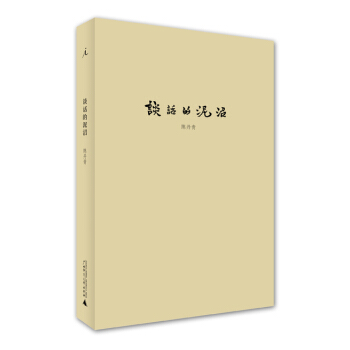

鬼才""刀尔登潜心读书三年后新力作,胡紫微阅后力荐!

2.刀尔登在本书中从西方经典谈到中国古书,亦有诸多对“读书”的抽象解读。他强调,读书的意义在于一是理解事物,多了一种意义框架;二是对于所谓人类历史,知道了许多细节。

“当代中国人无法不面对中国问题与人类问题的宽距,在我看来,在某些领域中,一个人很难专注于研究先进的学术,而不受中国实际情况的牵扯,很难研究中国问题,而不觉得缺少另一种意义。我不治学,逃掉了这种两难,但有时会想,要融合两种问题,对人类活动史建立接近直观的感受,或许是办法之一,那么,随意地、不带目的地读点前人的书, 也还是有用的。”

3.在刀尔登看来,每本书,都如同一颗种子,在心中生根发芽,成长为一个问题。我们每挑选一本书,并不意味着对,只意味着我们有义务传递经验。每读一本书,我们多了一些知识, 更多了一些“已知的未知”——我们每将精神世界的边际向前推进一寸,未知世界的规模便扩大了一尺,这是折磨,也是最令人着迷的地方。

读完本书,相信还在坚持“读书”这件事儿的读者能够得到一些心灵的慰藉。

内容简介

在刀尔登已经出版的书中,这本书最深切地披露了作者的个人经验。

刀尔登不教你怎样读书,他知道读书不是可以教出来的。对于刀尔登来说,每本书都如同一颗种子,在心中生根发芽,成长为一个问题。多年来,他就在这些问题的浸淫中度日。刀尔登认为每读一本书,只意味着我们有义务传递经验。每读一本书,我们便多了一些“已知的未知”— 将精神世界的边际向前推进一寸,未知世界的规模便扩大了一尺。这是折磨,也是最令人着迷的地方。所以,他痴迷了几十年。

世界上没有一个爱好比爱读书更费时间。任何事情都有能做完的一天,但读书这件事永远做不完。

作者简介

刀尔登,作家。

毕业于北京大学中文系。

已出版《玻璃屋顶》《中国好人》《不必读书目》《七日谈》《旧山河》等作品。

精彩书评

读刀尔登的文章,你会越读越泄气,他几乎把你想说的话都说完了,把你将来可能想到的话,也提前说在这里。他的笔触清浅,绝不染杂,似全盛时期的吴清源,竹杖芒鞋,无流无派。

真正令人心惊之处在于,写得好,而浑不在意,简直是让别的写手无路可走的路子。

——胡紫微

目录

辑壹

谁读完了《尤利西斯》/002

八一年/012

自学/020

更好的世界/029

冬天的故事/033

准备好了吗/037

文学与序言/042

混沌的阅读/047

一粒粒种子/051

辑贰

最熟悉和最陌生的/056

亦摇亦点头/060

读鲁迅,长大个儿/069

枪炮与草原/074

从高玉宝到李自成/079

通俗小说/084

物理书里的文学/094

鸟兽草木之名/098

梭罗的啰唆/102

事物与描述/111

“密尔”路碑/120

同情/125

辑叁

读无用书论/136

山峰及其他比喻/145

最后一本侦探小说/154

阅读的边疆/163

记性与书/172

书架/180

书的物理/189

书是什么/198

读书为己/207

精彩书摘

亦摇亦点头

有人说我古书读得多,实在是谬奖。古书只读过一点点, 多则远谈不上,至于写些说今道古的文章,不过是觑个空子, 蒙一蒙圆家,方家若是见了,准定笑倒。我们这一代人,所 谓“老底子”,谁也没有,就是偶承家学的,比起除了旧书 旧文一无可见的前人,相去也很远。这差距尤其是在语感上, 不过今人接触的知识,远迈古人,所以只要不去写什么旧诗 旧文,也没什么可遗憾的。

有这么一个问题:今天的人,为什么还要读古书?这个问题包含许多方面的意思。第一种意思,是读古书有什么用,而这里的“用”,在不同人那里,意义又各不同。我的朋友 缪哲,一遇到这种提问,立刻斩钉截铁地说:“没屁用。” 不过他一边说没用,一边读旧书,别人听其言观其行,对他 的回答,也不怎么信服,说不定还以为他在藏私,好比挖宝 的,路人问他在挖什么,他一定说:“废铁,废铁。”

我明白他的意思。一种用处是实际的,比如他研究艺术 史,既然曰“史”,古书非读不可,就算不喜欢,捏着鼻子 也得读。但提这种问题的人,通常其实际的生活与职业,并 不需要读旧书,所以对曰“无用”,也有道理。还有一种, 是想到古书里找人生的答案,道德的基础,甚至天地之理, 万物之性,这类人,脑子往往是有一点乱的。缪哲和我一样, 对国粹主义,厌恶有加,所以碰到斯人斯问,用一句“屁用 没有”堵回去,心里是痛快的,亦合退进兼退之义。

要想把这个问题说清楚,先得清楚什么是“有用”。我 总觉得,凡是喜欢提有用无用之类问题的人,心中的“用”, 总是曲曲折折地同馒头包子(黄金屋)、性(颜如玉)和权 力(千钟粟)有关,一件事,如果推导不至这三样,在他们 看来,总归无用。

其实读古书,即使对职业与此毫无关涉的人来说,在各种实际的方面,也不能说没有用,世事难料,说不定一赶巧, 就和馒头包子沾边了。但这种美事的机会之少,图谋的效率 之低,都比读别的书更甚,不值得推荐。是啊,谁会挥汗如 雨地读古书,只是冀盼十年之后没准儿碰到一位爱看聊斋的 姑娘?有这工夫干点别的,两次婚都离过了。

所以说到“为什么读古书”,我更愿意从另几个方面考 虑,一个方面是充实精神,另一个则与传统或个人精神活动 之背景有关,第三个方面是找乐趣。不论哪个,略一张望, 似可有简单的解释,现成的答案,但细细想来,义各不安。 比如活在二十一世纪的我,对世界的观念系统,来自古书的, 几可说是没有,看待与评论实际事物的工具,来自古书的, 几乎没有,据以形成价值立场的,也不大能找得出有什么是 来自古书的。然而,在观念体系之外的,像我们日常经验一 样融入心灵背景的,在不可分析的地方,在理性的背面,所 有那些材料,那些失去外形、隐身在情绪之中的点滴经验, 实又不能忽视。

同多数同龄人一样,我对古书的接触,一直是零星的。 直到大学毕业后,出于某种野心,才从先秦、从经部入手,有系统地读一点,而这计划,几年后就中辍了。

那是一个喧嚣的、生机勃勃的年代。我对时政忽然发生 奇怪的兴趣,对呼朋引类本有天生的热爱,所以那几年间的 白天,总是热闹和充满辩论的,但到晚上,如同潮水退去, 露出本性的沙底,又对白天的言行,略有厌恶。

在这个时候,很难去阅读任何可能导致情绪激荡或头脑 活跃的书,很难去读那些可以充实思考或辩论的武库的书, 反倒喜欢翻开一本古书,什么也不用想地标点、记忆——不 太像是阅读,因为没有相伴的某种头脑的活动,心灵好像一 分为二,一半在沉默,一半在机械地做眼前的事。这种阅读 的乐趣,很大程度上是纯知识性的,或者说,是收藏性的, 如同一个登山者,匆忙地把山头一个个爬上爬下,然后在表 格中,喜悦地画勾,为自己的积累高兴,以至于到了山巅, 也不大想起看风景,而这也怪不了他,因为可看的景物,本 来不多。这是值得推荐的活动,将自己的乐趣、宗旨,局限 于某一边界清楚的领域之中,有点像钓鱼或下棋,用不着多 想其意义,因为这类活动之意义,本来就是抑制我们对意义 之不可理喻、无法满足、注定失败的追求。

有一次,有人问我,看旧书有意思吗?我想了想说,没多大意思。是的,单从阅读的趣味说,没有几本古书(语 体小说除外),能够让我读得兴致勃勃,而简直就没有一本, 能逗我笑出声来——自然,欢喜不是唯一,甚至不是最重 要的阅读乐趣,但一大堆书摆在那儿,没一本解颐开怀的, 也不像话呀。要知道,就是把全世界最无聊的二十个人集 合起来,我瞧着他们,也能笑起来。这当然不是说古人就 不好玩,而是古人的言行,用那样一种枯死的文字记录下 来,失去了一半活跃,再施以记言记事的一本正经,另一 半也没了。假如我活在古代,除了眼前的书,没见过别的, 也许会觉得这些书本子有趣,但这只是因为我的趣味被局 限了,没上过高山,没济过大川,到园子里看些假山假水, 便高兴得要做诗。可是,我是当代的人,有幸读过些生气 勃勃的著作,在被窝里掉过眼泪,在地上打过滚儿,被刺 激出过前所未知的想法,瞥见过世界在两个方向上的渊峻, 自无法被有限的叙述感动。

大学里的一位同学说过一句妙语:“现在的书边看边摇 头,古书边看边点头。”他指的是旧籍竖排,读时脑袋一点 一点的。他这是反话,他是最不爱看旧书的。我看旧书,或也在点头点脑,但心里气闷时,难免用力摇一摇。古书中自有如屈赋和迁史那样的杰作,但总的说来,摇头时多,点头 时少。不少人喜欢把“拿起来就读得下去”的书摆在厕所里 一两本,我还没听说谁这么使用古书呢,除非他身体有什么 毛病。年轻时坐火车旅行,随身带本书,挑来挑去,还是弃 旧图新,后来觉得不好意思,就带两本书,一本古籍,一本 其他读物,前一种就是安慰一下自己,没一次读得下去的。

绝不是说从阅读古书中没有收益。最现成的收益,是文 学上的。中国古代文学,在展现人类经验方面,不够宽阔, 在语言实验上,则有相当的成功。他们将一种半枯死的语言, 钻研到如此程度,足令我们羞愧,因为我们这批使用当代汉 语的人,有远更丰富的观察,远更深切的理解,而修辞能力 却远有不如。

比这更重要的,是建立一种历史感,或经验感。我喜欢 读些抽象的理论著作,然后意识到,如果没有经验基础,没 有对人类事物在细节上的体会,一个人有可能多么摇摆,又 多么固执。正如细碎的经验会令人迷失,概念体系亦会令人 忘记初衷。中国古代著作,在当代来看,没有多少解释力量, 特别是对人类的整体命运,然而一旦自人类整体而非中国的角度看去,又是珍贵的记录。古人所表达的东西,失败比成

功更多,正如在未来看时,我们的成功,所表达的,未必比 我们的失败所表达的为多。当代人容易欣然以为已经挣脱了 古人的命运,在这时,没有比历史细节更能提醒我们的了。

我动过心思,给一两个喜欢的古人写本传记。我想过嵇 康,想过屈原,想过别的几个人,而一直没敢动笔,因为我 还没有能够让传主在我的想象中自主而足够圆满地活动起 来。我的主张,是阅读古书以及面对古代的材料时,不要仅 将它们理解为它们与我们的关系,我们还得用想象力,弥补 记录的不足,克服理性的单调。古代的东西,如果视为一条 有营养的鱼,捞将上来,一口吃掉,咽下鱼肉,吐出鱼刺, 这是买椟还珠。我喜欢让鱼活在水中,看那鱼尾簁簁的样子, 多么生动,对我们的精神是多大的补充。可惜的是,如果让 鱼来写书,它们是不会写到水的,正如我们感觉不到空气的 存在,我们只好猜测,推断,想象那使古代成为古代的东西, 那些使古人可以理解的活动背景。遗憾的是,这是非常困难 的,所以我想了几年,一个字也没有写。

书没看几本,扑通一声,从二十世纪八十年代跌入九十 年代。那是愤怒和死寂的几年,那是撕扯和决定的年代。九十年代初,我读古书比前几年更多了,有时一读几小时,全不知在看些什么,泛黄的书页仿佛空无一字,字字行行仿 佛言无一物,也有的时候,能够忘情于书中,甚至有点兴致 勃勃。也是在这个时候,感到有两种力量,一种将人捺入书中, 一种将人拽出。我最后还是一跃而出了,然而不是自主的决 定,1993 年我得了偏头痛,时轻时重地痛了十年,这十年里, 我再没用功看过书,更不用说古书了。不过一点不觉得遗憾, 反而有些欣慰。

头早已不疼了,但新的习惯已经养成。是的,有时还要 看书,但只是看着玩,古书也如此,偶尔还从架上抽出一本 翻看,稍有不耐,立刻丢开。我的记忆力变得很坏,不过另 带来一种好处,以前那些阅读所得,被坏记性洗汰后,所有 的材料既已模糊、沉降,反倒不那么生硬了。我开始想,也 许该到写本嵇康传的时候了,可惜同时,具体的细节也忘了 许多,如要写,还得重读许多东西,好不麻烦,还是算了吧。

对我来说,那些数量有限的阅读,还是有用的,一是理 解事物,多了一种意义框架;二是对于所谓人类历史,知道 了许多细节,而我相信,细节,特别是孤立的、遭受概念污 染的程度不是很高、或有办法清洗掉这类污染的细节,是经验的最好内容。当代中国人无法不面对中国问题与人类问题的宽距,在我看来,在某些领域中,一个人很难专注于研究 最先进的学术,而不受中国实际情况的牵扯,很难研究中国 问题,而不觉得缺少另一种意义。我不治学,逃掉了这种两难, 但有时会想,要融合两种问题,对人类活动史建立接近直观 的感受,或许是办法之一,那么,随意地、不带目的地读点 前人的书,也还是有用的。“孤立的细节”,似乎与“意义 的框架”,以及前面提到的“使古代成为古代的东西”相冲突。 假如我看见一些苹果,在空中悬着,而且上下前后地彼此照 应着,我便相信有一株看不见的苹果树在那里。有时,我急 切地想看到那棵树(实际上,多数时候,树总是看得见的), 有时,我也喜欢孤零零的苹果,使自己有机会在想象中种自 己的树。一种经历,是读了一会儿书,纳闷地想,这些事, 和其他事物的联系何在呢——这种情况年轻时发生得多,且 刺激着我们努力使自己的知识完整,或将各种经验变成知识, 年长后发生得就少了,我现在常想,这是不无遗憾的事。

前言/序言

用户评价

不得不说,《亦摇亦点头》这本书的书名实在是太引人遐想了。它让我联想到很多生活中的场景,比如朋友间的交流,工作中的决策,甚至是内心的自我对话。那种在两种可能性之间摇摆,最终做出选择的状态,是我们每个人都无法回避的。这本书并没有给我一个明确的答案,没有告诉我“摇”和“点头”到底代表着什么,而是通过它独特的方式,引发了我对自己生活方式的审视。我开始反思,在我的生命中,有多少次是在摇摆不定中错失了机会,又有多少次是在犹豫不决中放弃了表达?作者似乎并不在意给出结论,更注重呈现过程,呈现那种在不确定性中寻找方向的艰难与珍贵。我喜欢这种开放式的结局,它让故事在我合上书本之后,依然在我脑海中延续。我可能会时不时地回想起书中的某个情节,并从中获得新的启示,这或许才是这本书最大的价值所在。

评分《亦摇亦点头》这本书,就如同一个精心打磨过的万花筒,每一次转动,都能折射出不同的光影,呈现出不一样的图案。我从书中读出了关于成长、关于选择、关于失去、关于重生的多重意涵。它没有一个明确的主题,却又似乎囊括了人生的所有主题。我反复推敲书中的每一个细节,试图去理解作者想要传达的深层信息。有时,我会被某个角色的命运深深打动,为他们的经历而唏嘘;有时,我又会因为某些情节的巧妙设计而感到惊叹。作者的叙事手法非常多样,时而细腻如丝,时而奔放如潮,让阅读的过程充满了惊喜与挑战。我喜欢这种阅读体验,它迫使我去思考,去联想,去构建属于我自己的理解。这本书不是一本可以随意翻阅的书,它需要你全身心的投入,需要你用你的智慧和情感去与之对话。它像是一场思想的盛宴,而我,则是其中的一位食客,细细品味着每一道佳肴。

评分第一次翻开《亦摇亦点头》,我并没有抱有太高的期待,毕竟书名本身就带有一点莫名的哲学意味,总觉得会有些晦涩难懂。但出乎意料的是,书中的语言风格却意外地平易近人,甚至带着一丝俏皮。这让我感到非常惊喜,也让我更容易进入到故事之中。我发现,作者并不是在故弄玄虚,而是在用一种更加轻松自然的方式,探讨一些深刻的问题。它就像一位老朋友,坐在你身边,用一种不经意的方式,和你聊起人生的种种滋味。书中人物的对话,有时会让我忍俊不禁,有时又会让我陷入沉思。它们没有刻意的煽情,也没有刻意的说教,而是流露出真实的情感和细腻的洞察。我能感受到作者在创作时,一定投入了大量的真挚情感,否则是写不出这样富有生命力的文字的。这是一种难得的体验,让我觉得自己不仅仅是在阅读一本书,更是在参与一段鲜活的生命。

评分这本书的书名很特别,让我一开始就充满了好奇。“亦摇亦点头”——这究竟是一种什么样的状态?是认同,是犹豫,还是某种难以言喻的默契?我迫不及待地翻开了它,希望能在字里行间找到答案。然而,阅读的过程并非一帆风顺,有时我会被作者细腻的笔触所打动,沉浸在某个场景中久久不能自拔;有时我又会感到一丝困惑,仿佛置身于一片迷雾之中,需要自己去拨开云翳。书中人物的内心世界描绘得尤为深刻,他们的喜怒哀乐,他们的挣扎与选择,都仿佛是镌刻在我心上的一道道痕迹。我常常在想,我们的人生是否也是如此,在摇摆和点头之间,在犹豫和肯定之间,一步步向前?那些看似微不足道的细节,却往往承载着最深沉的情感。作者善于捕捉这些转瞬即逝的情绪,并将其放大,让读者得以窥见人性的复杂与真实。我喜欢这种不直接点破,而是留给读者思考的空间的叙事方式,它让每一次阅读都像是一次全新的探索。

评分这本《亦摇亦点头》带给我的感受,就像是在一个古老而寂静的庭院里散步。阳光透过斑驳的树影洒在青石板路上,空气中弥漫着淡淡的草木清香。故事的展开并不急促,反而像一条蜿蜒的小溪,缓缓流淌,滋养着每一个角落。我仿佛能听到风吹过树叶的沙沙声,看到蝴蝶在花丛中翩翩起舞。书中的某些段落,文字宛如流动的画卷,将场景、人物、情绪都描绘得生动逼真,让我完全沉浸其中,忘记了时间的存在。然而,这种宁静并非一成不变,偶尔会有细微的波澜,激起读者内心的涟漪。我欣赏作者驾驭语言的功力,它不是那种华丽的辞藻堆砌,而是朴实无华,却直击人心。读这本书,需要一种沉静的心态,需要慢慢品味,就像品一杯陈年的老酒,初尝或许平淡,但回甘却绵长而隽永。它不像那些快餐式的读物,能够让你在短时间内获得刺激,而是需要你投入时间与情感,才能感受到其深邃的底蕴。

评分如雷贯耳,好书,经典书籍,。。。。。

评分这次趁着活动买的,非常划算,爱书人的福利。

评分怪西風、偏聚斷腸人,相逢又天涯。似晴空墮葉,偶隨寒雁,吹集平沙。塵世幾番蕉鹿,春夢冷窗紗。一夜巴山雨,雙鬓都華。 笑指江邊黃鶴,問樓頭明月,今爲誰斜。共飄零千里,燕子尚無家。且休賣珊瑚寶玦,看青衫寫恨入琵琶。同懷感,把悲秋淚,彈上蘆花。——蔣春霖《甘州》

评分朋友推荐的,大爱,值得一读!!!

评分鞭辟入里,生动精彩,发人之未发,说人之想说,收获多多,满意@。确实是一本难得的佳作。

评分随笔,有些篇章还是不错的,值得阅读

评分在理性与常识之间拓展一个具有人文情怀的知识分子的写作空间,为每一个致力于社会正义和试图实践理性人生的读者,提供难能可贵的阅读体验。

评分十分不错,值得购买,聚力推荐

评分常识这种东西不是谁都知道的,有些应该知道的事情,种种原因我们不得而知。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![“我在这儿”成长阅读丛书 睡蟒边的雪兔 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11819347/567cac74N80190b2b.jpg)

![名家推荐世界名著:汤姆·索亚历险记 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11381578/rBEhWFLKbcEIAAAAAAJTOr_enI0AAHn8QLCTyMAAlNS142.jpg)

![意林·小小姐·小MM迷你爱藏本002:焦糖玛奇朵天使咒 [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11047810/55473b6fN6149b00c.jpg)