具体描述

内容简介

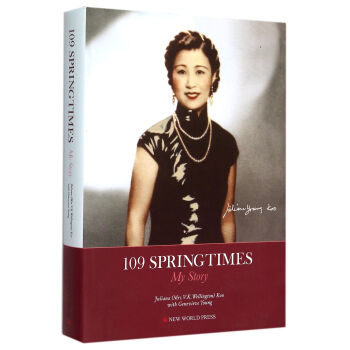

《一百零九个春天(我的故事英文版)(精)》为著名外交家顾维钧遗孀严幼韵女士口述的一本自传。 严幼韵女士出身于民国年间的大富商家庭,本人又是复旦大学**批女大学生,是闻名上海滩的复旦校花,她的口述对当时的上流社会生活有生动详实的描绘。同时,她的两人丈夫都是中国外交界的先驱人物杨光泩和顾维钧,因此书中对于当时中国的外交情况,特别是二次世界大战期间中国外交官在菲律宾的情况有生动感人的描写。本书具有较强的可读性和一定的史料价值。目录

ABOUT THE NAMES IN THIS BOOK PROLOGUE CHAPTER ONE Childhood 19o5-1918 CHAPTER TWO School Days 1919-1928 CHAPTER THREE Courtship and Marriage 1929 CHAPTER FOUR My First Trip Abroad 1930-1933 CHAPTER FIVE Return to China 1933-1937 CHAPTER SIX Europe Again 1938-I939 CHAPTER SEVEN Prewar Manila I939-1941 CHAPTER EIGHT Wartime Manila 1941-1945 CHAPTER NINE Coming to America 1945-1950 CHAPTER TEN My UN Years 1946-1959 CHAPTER ELEVEN An Eventful Decade, 1949-1959 CHAPTER TWELVE The Hague i96o-i966 CHAPTER THIRTEEN A Happy Life in New York, 1966-1985 CHAPTER FOURTEEN “So Far, So Good” CHAPTER FIFTEEN My Big Family CHAPTER SIXTEEN Facing Forward! ACKNOWLEDGMENTS INDEX

精彩书摘

《一百零九个春天:我的故事(英文精装版)》:During school vacations I made the three—day, three—night journey to Shanghai, usually traveling on the Wagon—Lits, a luxurious train mainly patronized by foreigners.The train stopped at many towns en route, and at every stop I would lean out of the window to buy the delicacies hawked by the food vendors thronging the platform.I especially remember the delicious roast chicken sold in the Shantung station, the salted duck in Nanking, and the spareribs in Wuhsi.

When I was traveling with my parents, we would go by a China merchant steamship, which served very good food—French cuisine, Chinese style.However, there was always the risk of a rough trip, and to this day I still feel a Little queasy when I see fozegras in aspic.I must have eaten some during one stormy voyage!

During my junior year at Keen I started going out with friends from outside the school, despite my hectic schedule of classes, piano lessons, glee club and sports.The Tientsin social circle was quite small at that time.Its prominent leaders were Miss Lily Tsai and Miss Mary Chu.Miss Tsai had a big house in the French Concession where she held open house, mixing Chinese and foreign guests—quite a novelty in those days.On weekends I would go to Miss Tsai's parties with a group of young friends, among them Emma Kwong and her cousin Alfred, who had just returned from the U.S.with a degree in mechanical engineering.We young people gathered in a part of the house away from the quarter where Miss Tsai hosted the older group, which included Wellington Koo, then China's foreign minister, and the Young Marshal, the dashing son of a Manchurian warlord.

……

前言/序言

用户评价

《一百零九个春天:我的故事》的英文精装版,我最近偶然听朋友提起,就被深深吸引了。我的朋友说,这本书的语言风格非常独特,不是那种华丽辞藻的堆砌,而是充满了质朴和真诚。她用一种非常接地气的方式,讲述了自己的人生旅程,仿佛就在你耳边娓娓道来。我尤其好奇的是,她是如何在漫长的人生中,保持一颗初心,不被世俗所侵蚀的。这本书的书名,本身就蕴含着一种时间的力量,一百零九个春天,这该有多少个日出日落,多少次花开花谢?我猜想,这其中一定充满了人生的起伏,有欢笑,有泪水,有坚持,也有放下。而英文精装版的呈现方式,我想一定会更增添一份庄重感和收藏价值。我希望这本书能带给我一种沉静的力量,让我学会如何在纷繁复杂的世界里,找到属于自己的那份宁静与安稳。

评分这本书的名字是《一百零九个春天:我的故事》,我特别期待拿到这本英文精装版。光是书名就充满了诗意和岁月的沉淀,“一百零九个春天”,这得跨越多少个年头,经历了多少风霜雨雪?我脑海中已经勾勒出一位饱经沧桑,却依然怀揣着温柔与希望的长者形象。她的故事,我想一定不是简单的流水账,而是对人生百态的深刻洞察,对岁月流转的细腻描绘。精装版的质感,我更是翘首以盼,那种沉甸甸的分量,翻阅时沙沙作响的纸页,都仿佛在诉说着一个厚重的灵魂。我渴望从中汲取智慧,感受那跨越时代的生命力,或许还能在她的经历中找到自己人生的回响。对于那些在快节奏生活中感到迷失或疲惫的人来说,这本书就像一位慈祥的长者,递过来的一杯温热的茶,让人在喧嚣中找到片刻的宁静,重新审视生命本身的意义。我迫不及待想沉浸在这“一百零九个春天”里,去聆听、去感受、去思考。

评分我最近对那些能够触动人心、引发共鸣的书籍特别感兴趣,而《一百零九个春天:我的故事》(英文精装版)这个书名,恰恰满足了我对这类书籍的期待。我猜想,书中的“故事”定然饱含着真挚的情感和深刻的人生体验。“一百零九个春天”,这数字本身就带着一种岁月的沧桑感,也预示着作者非凡的人生经历。我迫不及待想知道,在这漫长的生命旅程中,她是如何面对生活的起伏跌宕,是如何在平凡的日子里发现不平凡的光芒。英文精装版的呈现方式,无疑会为这本书增添一份典雅和质感,让阅读体验更加愉悦。我期待这本书能够像一位老朋友,用平和而充满智慧的语言,与我分享她的人生感悟,让我从中获得力量和启迪。

评分《一百零九个春天:我的故事》(英文精装版)这个书名,光是听起来就有一种厚重感和年代感。我脑海中浮现的,是一位经历了风雨,沉淀了岁月,最终愿意将自己的人生故事娓娓道来的智者。我尤其喜欢“一百零九个春天”这个说法,它不是简单的数字,而是象征着生命的绵延和韧性,一种在漫长时光中的不屈和生长。我期待这本书能够用一种内敛而深邃的笔触,描绘出作者的生活轨迹,她可能经历过辉煌,也可能遭遇过低谷,但最终都化为了她独特的生命智慧。精装版的质感,我想一定能更好地承载这份厚重的人生故事,让每一次翻阅都成为一种仪式。我希望这本书能够带给我一种心灵的洗礼,让我重新审视生命的价值和意义,从中获得前行的力量。

评分我之前一直对传记类的书籍情有独钟,所以当我在书店看到《一百零九个春天:我的故事》的英文精装版时,便被它吸引住了。书名的“一百零九个春天”就让我充满了好奇,这代表着一个人经历了漫长而丰富的人生,其中必定包含了许多不为人知的故事和感悟。我想,这本书不仅仅是一个人的回忆录,更可能是一部浓缩的人生哲学。我希望通过阅读这本书,能够从作者的经历中汲取智慧,学习她如何在生活的种种挑战中保持坚韧和乐观。精装版的包装,也让我觉得这本书一定是一件值得珍藏的作品。我期待着能够在这本书中,找到那些触动我心灵深处的文字,那些能够引发我深度思考的人生哲理。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有