具体描述

内容简介

本书是我国著名音乐家施光南先生的评传。本书以时间为序,记录了“人民音乐家”施光南先生生平各个时期的创作活动和音乐成就。他富有充沛的创作激情和不懈的艺术追求,创作涉及多个领域,无不达到相当高的艺术水准。施光南创作的1300多首歌曲、歌剧和钢琴协奏曲,从不同的侧面和角度艺术地反映了民族之风情、爱国之深情、时代之脉搏、大众之呼声。蕴藏着丰富的社会、文化内涵,体现着深刻的历史、人文精神,饱含着对人类善良本性、美好事物的歌颂和对人间正气的张扬。

作者简介

何民胜,曾任江苏省新闻出版局研究室副主任、江苏科技出版社副总编、江苏少儿出版社社长兼总编,江苏省作家协会会员。出版有《黄昏恋》《中外名人座右铭》《咏老诗词鉴赏》和《天文破译》。担任常务副主编并撰写部分文字的大型摄影画册《中国三峡》获第二届国家图书奖。担任总责编的《南京大屠杀史料集》(74卷)和责编的《魏特琳日记》在海内外引起较大反响,并获多种奖项。

目录

愿你的旋律永存人间(代序言前言

第一章 起飞之前

一、生时危难

二、音乐少年

三、初衷不改

第二章 我要飞翔

一、百米冲刺

二、崭露头角

第三章 雪压青松

一、寒流突降

二、爱的暖流

三、压而不屈

第四章 涅檠之歌

一、时代歌手

二、佳作频出

三、唱响希望

第五章 爱国情怀

一、多情的土地

二、永恒的主题

三、生命的华章

第六章 珠联璧合

一、词作家的益友

二、新歌手的良师

三、歌唱家的知音

第七章 唱晌四方

一、音乐盛会

二、尴尬难解

三、经验之谈

第八章 歌剧情结

一、创新之作

二、生命绝唱

三、构想未尽

第九章 英年早逝

一、意外病倒

二、无力回天

三、特殊哀乐

第十章 经典永存

一、遗愿终圆

二、永久纪念

三、文化工程

后记

附录

一、施光南作品选集

二、施光南作品名录

三、施光南研究资料索引

参考书目

精彩书摘

《施光南传》:一、生时危难

1940年8月19日,日寇飞机第104次轰炸重庆,机群像一群群乌鸦不时地掠过山城的上空,投下一枚枚炸弹,狂轰滥炸……整个山城尘土飞扬,硝烟弥漫,到处是断垣残壁,焦土和瓦砾间密集地横陈着一具具尸体……雾都重庆沉浸在无边的苦难之中,不时有警报声凄厉地响起。

就是在这个月的22日,在重庆的南山脚下,一间用竹子搭起的临时医院里,一个新生命即将诞生。

又一轮轰炸刚刚结束,当医生去用餐时,这个胎儿连着胞衣从母体里滚了出来,惊慌失措的父亲急忙抱起胎儿,只见黏糊糊的“羊水”糊住了胎儿的眼睛、鼻子和小嘴。婴儿被窒息,生命垂危……父亲抱着胎儿跑去找医生,经过一阵抢救,婴儿终于“哇”地哭出了第一声……父母商量后,给这个婴儿取名施光南。“施”是父姓,“光”是取自母亲钟复光名中的“光”字,而“南”是他出生在重庆南山脚下。

施光南有一个姐姐和一个哥哥,分别于1926年和1927年出生。此时又得一子,施复亮夫妇十分欣喜。

可是,小儿子生不逢时,当时的生存环境十分险恶。

从1938年4月开始,日本侵略者的飞机就轮番对陪都重庆进行轰炸,直到1944年12月。在这六年多里,造成重庆数万人直接死亡,财产损失过百亿。

那些年,本来就多雾的重庆,加之炸弹的硝烟,更是雾霾重重,险象丛生,几乎每天都有死伤者。只要警报一响,人们就扶老携幼惊慌地跑进防空洞。因为洞少人多,时有拥挤踩踏致死的事故发生。

防空洞里挤满了人,空气稀薄,喘不过气来,也常有人因缺氧晕过去,甚至活活地闷死了。

1941年6月5目傍晚,凄厉的警报又一次响起,不到1岁的小光南惊吓得哭了起来。父母带着他和哥哥、姐姐慌慌张张地躲进了防空洞。

这一次,日军出动二十余架次飞机,从傍晚开始分数批夜袭重庆,空袭长达三小时之久。长时间的轰炸和防空洞里的憋闷,使小光南惊吓不已,不时啼哭。

也就是这次轰炸,在重庆校场口防空隧道里有2500人窒息死亡,酿成震惊中外的“六五隧道大惨案”。

由于日寇的空袭和封锁,当时的重庆物资匮乏,物价飞涨,民不聊生。施光南的母亲自己都吃不饱、吃不好,奶水不够,便用米糊喂光南。

幼小的光南,在不时的空袭警报和日机投弹的爆炸声中,在蹲防空洞的憋闷和饥饿中,开始了艰难的人生旅程。

后来,母亲时常对光南提起他出生时的艰难,这在施光南幼年的心里留下了深深的印记。

值得庆幸的是,施光南出生在一个革命知识分子家庭。

父亲施复亮,1899年出生于浙江金华县源东乡叶村一个农民家庭,原名施存统,一度化名方国昌,又曾用光亮、伏量等笔名。9岁入私塾,17岁时由舅父资助考入杭州第一师范学校。此后,施复亮在全国各地积极参加革命活动,成为革命前线的积极分子。曾参加过共产党的筹建工作。

第一次国共合作时,他是著名的政治活动家。

1920年6月,他与陈独秀等人在上海创建共产党组织,1922年5月当任团中央第一任书记。19世纪20年代初,在上海大学任教授时,与瞿秋白、张太雷、蔡和森、恽代英、邓中夏等人组织和开展了一系列革命活动。

1925年,他与学生、共产党员钟复光相爱。为了表达自己对钟复光的爱情,特地将自己的名字施存统改为施复亮,并作了一首打油诗:“复光,复亮,宗旨一样。携手并进,还怕哪桩。”表现出两位革命青年无所畏惧的高尚纯洁的爱情,当时被传为佳话。

母亲钟复光,1903年5月4日生于四川江津县。原名佛光,参加革命后,改名复光。16岁考入重庆省立第二女子师范学校。在校期间,在邓中夏等老师的关心和指导下,参加学生革命活动,走上革命道路。

五四运动后,她辗转南京、北京,后到上海,入上海大学社会系学习。当时,社会学系主任是瞿秋白,教授有革命家张太雷、蒋光慈、施存统、李达、蔡和森、肖楚女、恽代英等。

当时,她只身在上海,生活无着落,得到了邓中夏的照顾。向警予让她住在自己的家里,两人亲如姐妹。在校期间,她参加了一系列的革命活动,于1924年加入中国共产党。她虽然只是个十七八岁的学生,但实际上已是一名党的干部。在上海党组织妇女部长向警予的领导下,具体从事女界国民会议促成会的各项工作。

1925年,她到北京,见到了李大钊同志。孙中山先生逝世后,在北京铁狮子胡同,她与邓颖超同志一起,为孙中山先生守灵。

五卅运动中,她不怕风险,积极参加革命活动。

1926年春天,施复亮与钟复光在上海结婚。

……

用户评价

这本书带给我的不仅仅是知识的获取,更多的是一种精神的共鸣和力量的传递。施光南先生身上那种对艺术的执着追求,那种不畏艰难、勇攀高峰的精神,深深地打动了我。在经历过许多平凡的时刻后,读到这样一位将毕生精力奉献给音乐,用旋律书写时代篇章的人物,我仿佛也受到了鼓舞,内心重新燃起了对生活的热情和对梦想的渴望。作者在书中对施光南先生音乐成就的介绍,虽然不直接涉及具体乐谱,但通过对作品创作背景、情感表达以及社会影响的阐述,让我对他的音乐有了更深层次的认识。我感受到了一种强大的生命力,一种对美好事物的永恒追求,这对于我理解人生、理解艺术,都有着非常积极的启发作用。

评分我非常喜欢作者的视角,他能够站在一个非常宏观的角度,将施光南先生的个人经历置于时代的大背景下进行审视。这使得这本书不仅仅是一部人物传记,更像是一部关于中国近现代音乐发展史的生动写照。通过施光南先生的音乐创作,我得以窥见那个时代的社会变迁、人民的情感以及国家的发展。作者在处理历史事件和人物关系时,显得非常客观和审慎,既展现了时代的光辉,也保留了历史的厚重感。我从中看到了音乐如何与时代同频共振,如何成为人民心声的表达,如何承载起民族的记忆与情感。这种宏大叙事与个体命运的结合,让这本书的内涵更加丰富,也更具历史价值。

评分在阅读的过程中,我被作者的叙事方式深深吸引。他没有采用流水账式的简单记录,而是用一种非常具有画面感和情感张力的方式,将施光南先生的人生经历娓娓道来。仿佛我置身于那个时代,亲眼目睹了他在音乐道路上的探索与奋斗,感受到了他内心的激荡与澎湃。作者对细节的捕捉十分敏锐,那些生活中的点滴,那些创作时的挣扎,那些与人交往中的情感,都被描绘得栩栩如生。我特别欣赏作者在描述施光南先生创作过程时的细腻笔触,那种灵感的闪现,那种反复推敲的匠心,都让我对这位音乐巨匠有了更深的理解。即使我不是音乐专业人士,也能从中感受到音乐创作的魅力和不易。作者的文字功底扎实,语言朴实却富有感染力,让人读起来毫不费力,却又能在字里行间品味出深厚的意蕴。

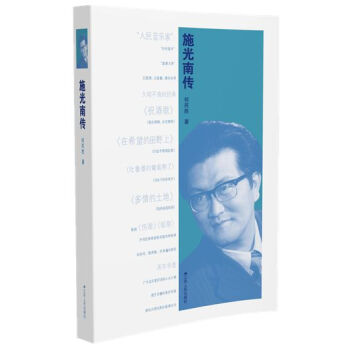

评分这本书的装帧设计给我留下了非常深刻的第一印象。封面色彩沉稳而不失雅致,施光南先生的肖像照片选得非常有神,目光炯炯,仿佛穿越时空与读者对话。书的纸张质感也很好,翻阅时没有廉价感,摸上去有一种温润的触感,阅读体验从一开始就得到了极大的提升。仔细观察,封面上的烫金字体清晰有力,为整本书增添了一份庄重感。书脊的设计也相当考究,即使摆放在书架上,也能一眼认出这本书,而且整体感觉非常和谐,与书的内容也似乎暗合。我喜欢这种用心的细节,它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品。这种精致的包装,让我对内容充满了期待,总觉得能够承载起这样一位杰出音乐家的生平,必然是一部充满分量的作品。翻开扉页,印刷也十分清晰,没有出现模糊或者错印的情况,这些小细节都体现了出版方的专业和用心。

评分这本书的整体结构安排得非常合理,循序渐进,引人入胜。从施光南先生早年的成长经历,到他音乐创作的高峰,再到晚年的回顾与传承,脉络清晰,逻辑严谨。作者在叙事过程中,巧妙地穿插了许多珍贵的历史资料和感人的故事,使得整部作品既有学术的严谨性,又不失故事的趣味性。尤其是一些关于施光南先生个人生活细节的描述,让我感觉他不再是遥不可及的艺术大师,而是一个有血有肉、有情有义的普通人,这种真实感拉近了我与这位伟大的音乐家之间的距离。尽管我早已对施光南先生有所耳闻,但在阅读完这本书后,我对他的了解才真正变得立体而深刻。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有