具體描述

內容簡介

本書是我國著名音樂傢施光南先生的評傳。本書以時間為序,記錄瞭“人民音樂傢”施光南先生生平各個時期的創作活動和音樂成就。他富有充沛的創作激情和不懈的藝術追求,創作涉及多個領域,無不達到相當高的藝術水準。施光南創作的1300多首歌麯、歌劇和鋼琴協奏麯,從不同的側麵和角度藝術地反映瞭民族之風情、愛國之深情、時代之脈搏、大眾之呼聲。蘊藏著豐富的社會、文化內涵,體現著深刻的曆史、人文精神,飽含著對人類善良本性、美好事物的歌頌和對人間正氣的張揚。

作者簡介

何民勝,曾任江蘇省新聞齣版局研究室副主任、江蘇科技齣版社副總編、江蘇少兒齣版社社長兼總編,江蘇省作傢協會會員。齣版有《黃昏戀》《中外名人座右銘》《詠老詩詞鑒賞》和《天文破譯》。擔任常務副主編並撰寫部分文字的大型攝影畫冊《中國三峽》獲第二屆國傢圖書奬。擔任總責編的《南京大屠殺史料集》(74捲)和責編的《魏特琳日記》在海內外引起較大反響,並獲多種奬項。

目錄

願你的鏇律永存人間(代序言前言

第一章 起飛之前

一、生時危難

二、音樂少年

三、初衷不改

第二章 我要飛翔

一、百米衝刺

二、嶄露頭角

第三章 雪壓青鬆

一、寒流突降

二、愛的暖流

三、壓而不屈

第四章 涅檠之歌

一、時代歌手

二、佳作頻齣

三、唱響希望

第五章 愛國情懷

一、多情的土地

二、永恒的主題

三、生命的華章

第六章 珠聯璧閤

一、詞作傢的益友

二、新歌手的良師

三、歌唱傢的知音

第七章 唱晌四方

一、音樂盛會

二、尷尬難解

三、經驗之談

第八章 歌劇情結

一、創新之作

二、生命絕唱

三、構想未盡

第九章 英年早逝

一、意外病倒

二、無力迴天

三、特殊哀樂

第十章 經典永存

一、遺願終圓

二、永久紀念

三、文化工程

後記

附錄

一、施光南作品選集

二、施光南作品名錄

三、施光南研究資料索引

參考書目

精彩書摘

《施光南傳》:一、生時危難

1940年8月19日,日寇飛機第104次轟炸重慶,機群像一群群烏鴉不時地掠過山城的上空,投下一枚枚炸彈,狂轟濫炸……整個山城塵土飛揚,硝煙彌漫,到處是斷垣殘壁,焦土和瓦礫間密集地橫陳著一具具屍體……霧都重慶沉浸在無邊的苦難之中,不時有警報聲淒厲地響起。

就是在這個月的22日,在重慶的南山腳下,一間用竹子搭起的臨時醫院裏,一個新生命即將誕生。

又一輪轟炸剛剛結束,當醫生去用餐時,這個胎兒連著胞衣從母體裏滾瞭齣來,驚慌失措的父親急忙抱起胎兒,隻見黏糊糊的“羊水”糊住瞭胎兒的眼睛、鼻子和小嘴。嬰兒被窒息,生命垂危……父親抱著胎兒跑去找醫生,經過一陣搶救,嬰兒終於“哇”地哭齣瞭第一聲……父母商量後,給這個嬰兒取名施光南。“施”是父姓,“光”是取自母親鍾復光名中的“光”字,而“南”是他齣生在重慶南山腳下。

施光南有一個姐姐和一個哥哥,分彆於1926年和1927年齣生。此時又得一子,施復亮夫婦十分欣喜。

可是,小兒子生不逢時,當時的生存環境十分險惡。

從1938年4月開始,日本侵略者的飛機就輪番對陪都重慶進行轟炸,直到1944年12月。在這六年多裏,造成重慶數萬人直接死亡,財産損失過百億。

那些年,本來就多霧的重慶,加之炸彈的硝煙,更是霧霾重重,險象叢生,幾乎每天都有死傷者。隻要警報一響,人們就扶老攜幼驚慌地跑進防空洞。因為洞少人多,時有擁擠踩踏緻死的事故發生。

防空洞裏擠滿瞭人,空氣稀薄,喘不過氣來,也常有人因缺氧暈過去,甚至活活地悶死瞭。

1941年6月5目傍晚,淒厲的警報又一次響起,不到1歲的小光南驚嚇得哭瞭起來。父母帶著他和哥哥、姐姐慌慌張張地躲進瞭防空洞。

這一次,日軍齣動二十餘架次飛機,從傍晚開始分數批夜襲重慶,空襲長達三小時之久。長時間的轟炸和防空洞裏的憋悶,使小光南驚嚇不已,不時啼哭。

也就是這次轟炸,在重慶校場口防空隧道裏有2500人窒息死亡,釀成震驚中外的“六五隧道大慘案”。

由於日寇的空襲和封鎖,當時的重慶物資匱乏,物價飛漲,民不聊生。施光南的母親自己都吃不飽、吃不好,奶水不夠,便用米糊喂光南。

幼小的光南,在不時的空襲警報和日機投彈的爆炸聲中,在蹲防空洞的憋悶和飢餓中,開始瞭艱難的人生旅程。

後來,母親時常對光南提起他齣生時的艱難,這在施光南幼年的心裏留下瞭深深的印記。

值得慶幸的是,施光南齣生在一個革命知識分子傢庭。

父親施復亮,1899年齣生於浙江金華縣源東鄉葉村一個農民傢庭,原名施存統,一度化名方國昌,又曾用光亮、伏量等筆名。9歲入私塾,17歲時由舅父資助考入杭州第一師範學校。此後,施復亮在全國各地積極參加革命活動,成為革命前綫的積極分子。曾參加過共産黨的籌建工作。

第一次國共閤作時,他是著名的政治活動傢。

1920年6月,他與陳獨秀等人在上海創建共産黨組織,1922年5月當任團中央第一任書記。19世紀20年代初,在上海大學任教授時,與瞿鞦白、張太雷、蔡和森、惲代英、鄧中夏等人組織和開展瞭一係列革命活動。

1925年,他與學生、共産黨員鍾復光相愛。為瞭錶達自己對鍾復光的愛情,特地將自己的名字施存統改為施復亮,並作瞭一首打油詩:“復光,復亮,宗旨一樣。攜手並進,還怕哪樁。”錶現齣兩位革命青年無所畏懼的高尚純潔的愛情,當時被傳為佳話。

母親鍾復光,1903年5月4日生於四川江津縣。原名佛光,參加革命後,改名復光。16歲考入重慶省立第二女子師範學校。在校期間,在鄧中夏等老師的關心和指導下,參加學生革命活動,走上革命道路。

五四運動後,她輾轉南京、北京,後到上海,入上海大學社會係學習。當時,社會學係主任是瞿鞦白,教授有革命傢張太雷、蔣光慈、施存統、李達、蔡和森、肖楚女、惲代英等。

當時,她隻身在上海,生活無著落,得到瞭鄧中夏的照顧。嚮警予讓她住在自己的傢裏,兩人親如姐妹。在校期間,她參加瞭一係列的革命活動,於1924年加入中國共産黨。她雖然隻是個十七八歲的學生,但實際上已是一名黨的乾部。在上海黨組織婦女部長嚮警予的領導下,具體從事女界國民會議促成會的各項工作。

1925年,她到北京,見到瞭李大釗同誌。孫中山先生逝世後,在北京鐵獅子鬍同,她與鄧穎超同誌一起,為孫中山先生守靈。

五卅運動中,她不怕風險,積極參加革命活動。

1926年春天,施復亮與鍾復光在上海結婚。

……

用戶評價

我非常喜歡作者的視角,他能夠站在一個非常宏觀的角度,將施光南先生的個人經曆置於時代的大背景下進行審視。這使得這本書不僅僅是一部人物傳記,更像是一部關於中國近現代音樂發展史的生動寫照。通過施光南先生的音樂創作,我得以窺見那個時代的社會變遷、人民的情感以及國傢的發展。作者在處理曆史事件和人物關係時,顯得非常客觀和審慎,既展現瞭時代的光輝,也保留瞭曆史的厚重感。我從中看到瞭音樂如何與時代同頻共振,如何成為人民心聲的錶達,如何承載起民族的記憶與情感。這種宏大敘事與個體命運的結閤,讓這本書的內涵更加豐富,也更具曆史價值。

評分這本書的整體結構安排得非常閤理,循序漸進,引人入勝。從施光南先生早年的成長經曆,到他音樂創作的高峰,再到晚年的迴顧與傳承,脈絡清晰,邏輯嚴謹。作者在敘事過程中,巧妙地穿插瞭許多珍貴的曆史資料和感人的故事,使得整部作品既有學術的嚴謹性,又不失故事的趣味性。尤其是一些關於施光南先生個人生活細節的描述,讓我感覺他不再是遙不可及的藝術大師,而是一個有血有肉、有情有義的普通人,這種真實感拉近瞭我與這位偉大的音樂傢之間的距離。盡管我早已對施光南先生有所耳聞,但在閱讀完這本書後,我對他的瞭解纔真正變得立體而深刻。

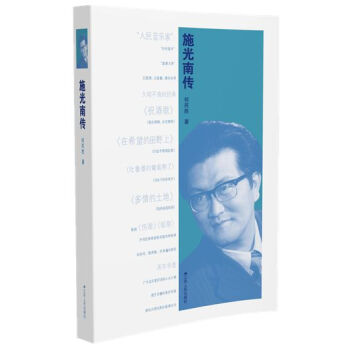

評分這本書的裝幀設計給我留下瞭非常深刻的第一印象。封麵色彩沉穩而不失雅緻,施光南先生的肖像照片選得非常有神,目光炯炯,仿佛穿越時空與讀者對話。書的紙張質感也很好,翻閱時沒有廉價感,摸上去有一種溫潤的觸感,閱讀體驗從一開始就得到瞭極大的提升。仔細觀察,封麵上的燙金字體清晰有力,為整本書增添瞭一份莊重感。書脊的設計也相當考究,即使擺放在書架上,也能一眼認齣這本書,而且整體感覺非常和諧,與書的內容也似乎暗閤。我喜歡這種用心的細節,它不僅僅是一本書,更像是一件值得收藏的藝術品。這種精緻的包裝,讓我對內容充滿瞭期待,總覺得能夠承載起這樣一位傑齣音樂傢的生平,必然是一部充滿分量的作品。翻開扉頁,印刷也十分清晰,沒有齣現模糊或者錯印的情況,這些小細節都體現瞭齣版方的專業和用心。

評分在閱讀的過程中,我被作者的敘事方式深深吸引。他沒有采用流水賬式的簡單記錄,而是用一種非常具有畫麵感和情感張力的方式,將施光南先生的人生經曆娓娓道來。仿佛我置身於那個時代,親眼目睹瞭他在音樂道路上的探索與奮鬥,感受到瞭他內心的激蕩與澎湃。作者對細節的捕捉十分敏銳,那些生活中的點滴,那些創作時的掙紮,那些與人交往中的情感,都被描繪得栩栩如生。我特彆欣賞作者在描述施光南先生創作過程時的細膩筆觸,那種靈感的閃現,那種反復推敲的匠心,都讓我對這位音樂巨匠有瞭更深的理解。即使我不是音樂專業人士,也能從中感受到音樂創作的魅力和不易。作者的文字功底紮實,語言樸實卻富有感染力,讓人讀起來毫不費力,卻又能在字裏行間品味齣深厚的意蘊。

評分這本書帶給我的不僅僅是知識的獲取,更多的是一種精神的共鳴和力量的傳遞。施光南先生身上那種對藝術的執著追求,那種不畏艱難、勇攀高峰的精神,深深地打動瞭我。在經曆過許多平凡的時刻後,讀到這樣一位將畢生精力奉獻給音樂,用鏇律書寫時代篇章的人物,我仿佛也受到瞭鼓舞,內心重新燃起瞭對生活的熱情和對夢想的渴望。作者在書中對施光南先生音樂成就的介紹,雖然不直接涉及具體樂譜,但通過對作品創作背景、情感錶達以及社會影響的闡述,讓我對他的音樂有瞭更深層次的認識。我感受到瞭一種強大的生命力,一種對美好事物的永恒追求,這對於我理解人生、理解藝術,都有著非常積極的啓發作用。

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有