具体描述

内容简介

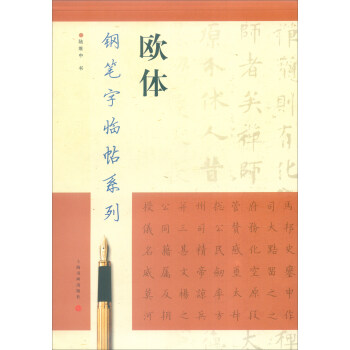

《钢笔字临帖系列:欧体》用笔以方笔为主,斩钉截铁,凝重有力。结构严谨,间架稳固,平正中见险劲,常有夸张之笔。临帖时应注意以上这些特点。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书的整体内容编排逻辑性极强,从入门级的基本笔画分解,到中级的结构单元组合,再到后期的整字篇章练习,层层递进,安排得恰到好处。我特别欣赏它在每个阶段对“疑难点”的剖析,并非简单的罗列范例,而是深入浅出地讲解了每个笔画在不同位置上的细微变化和内在的力道走向。比如,在讲解横画时,它不仅展示了“起笔、行笔、收笔”的标准形态,还用小标题配图的方式,对比了长横、短横以及作为左右结构部件的长横在收笔时应有的“回锋”技巧,这种细致入微的指导,对于像我这样有一定基础但总感觉“形似而神不似”的习字者来说,简直是醍醐灌顶。它不是填鸭式的教学,而是像一位经验丰富的前辈在耳边细语,引导你真正理解“为什么这么写”,而不是盲目地机械模仿。这种基于理解的训练,让我的进步速度明显加快了许多。

评分这本书的装帧设计真是让人眼前一亮,硬壳精装,拿在手里沉甸甸的,很有分量感。封面设计简洁大气,留白很多,中间的烫金字体在光线下微微闪烁,显得格外雅致。装订工艺也无可挑剔,无论是侧边的切口处理还是内页的粘合都非常平整牢固,翻页时几乎听不到纸张摩擦的细微声响,这种对细节的把控,体现了出版方对品质的极致追求。我特地留意了一下纸张的选择,内页采用了一种偏米黄色的特种纸,触感细腻柔滑,光线柔和不刺眼,即便是长时间对着临帖,眼睛也不会感到过分疲劳。墨色印刷非常清晰,线条的粗细过渡自然流畅,即便是最细微的笔锋起收也表现得淋漓尽致。能看出,出版社在选择纸张和印刷技术上确实下了大功夫,这不仅仅是一本临帖本,更像是一件值得珍藏的艺术品。这种高标准的制作,无疑大大提升了学习过程中的愉悦感和投入度,让人更愿意静下心来,沉浸在这方寸之间的笔墨世界里。

评分从实用性角度来看,这本书的实用设计考虑得非常周全,体现了对使用者真实需求的深刻洞察。首先,它的活页装订结构(或者说是非常平整的胶装,可以完全摊平)是巨大的加分项,这使得我在临写时,无论是书写左侧还是右侧的篇章,都能保证笔尖与纸面处于一个几乎垂直的角度,避免了传统装订带来的书写不适感。其次,内页的米格设计恰到好处——既有清晰的格子帮助定位和控制间架结构,但格线又被设计得非常淡雅,完全不会喧宾夺主,干扰我对原帖墨色的观察和模仿。我最欣赏的一点是,它在部分篇章后预留了“自由练习区”,这个区域的纸张材质和墨色与临帖区保持一致,这省去了我频繁更换纸张的麻烦,可以让我无缝地将刚才学到的技巧立即应用到自己的创作中,形成了一个流畅的学习闭环,效率倍增。

评分我过去尝试过不少临帖字帖,但很多都存在一个共同的毛病,就是范例的“神韵”难以捕捉,仿佛隔着一层磨砂玻璃。然而,这本字帖在“神韵”的呈现上做得非常出色。它的选帖标准显然是经过精心筛选的,所选取的每一笔、每一画都充满了生命力和气韵,那种沉着、端庄、又不失灵动的气度,扑面而来。更难得的是,它在提供原帖范例的同时,还搭配了一些“精要解读”的版块,这些解读不是枯燥的理论,而是用非常形象的比喻来描述笔势的连贯性,比如形容某个转折处要“如蚕食桑叶般内敛而有力”,或者形容某些点画要“似蜻蜓点水,轻盈而有弹性”。这些富有诗意的描述,极大地激发了我对字帖中内在精神的共鸣,让我不再仅仅关注字的外形结构,而是开始尝试去体会作者书写时的心境和节奏感,这对于提升书法艺术层次至关重要。

评分这本书在文化底蕴的传承上做得非常到位,它不仅仅是一本技法手册,更像是一堂微型的书法史赏析课。在每一组字帖的展示之前,出版社都附带了一小段关于书写者时代背景的简述,简短却精炼,点出了该书体风格形成的关键性历史因素,比如特定朝代的审美倾向或书家个人的哲学思考。这让我意识到,每一个优秀的字帖都不是孤立存在的,它们是特定历史时期文化思潮的结晶。这种“知其所以然”的学习态度,极大地丰富了我对所临习风格的理解深度,让我感受到自己正在与几百年前的书法大师进行一场跨越时空的对话。这种对文化脉络的尊重和呈现,使得这本书的价值远超出了单纯的“练字工具”,它变成了一本引导人走进传统文化深处的媒介,让人在练习技法的同时,也能滋养性情,提升人文素养。

评分买了字帖日日临摹,希望能把钢笔字练好一点

评分中规中矩,没什么可指摘的

评分啊啊啊

评分不错,其实比较适合有点基础的人练

评分啊啊啊

评分纸张不太好

评分不错不错,看着挺不错的,都是出现了繁体字

评分是喜欢的字体,学习中。

评分收到

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有