具体描述

编辑推荐

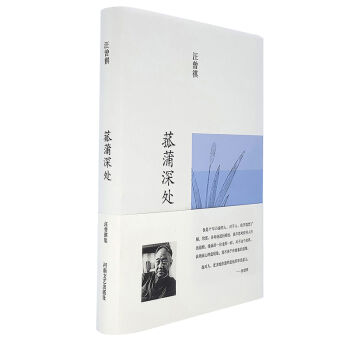

★汪曾祺,在自创的艺术形式中达到完美的大师级作家。其小说,被称为中国现代小说足以傲世的极少数重大收获之一★在汪曾祺先生自编文集基础上修订,注重系统性及版本价值。

★由连续两届获得“中国*美的书”设计师张胜先生精心设计,典雅大气,装帧雅致温润,布面精装,尽显纯正文学趣味。

★编校者精益求精,耗费十年心血,参校作者手稿、手校本及各种文集,力求当代文学新善本。

内容简介

汪曾祺和沈从文一样,是那种培养作家的作家,是二十世纪下半叶在自己独创的形式中达到艺术完美的惟一大师级中国小说家,其成就不亚于被国人津津乐道的博尔赫斯。他对白话文的贡献是****的,文字干净而传神。他的小说作品“肯定是中国现代小说*足以傲世的极少数重大收获之一”。《菰蒲深处》是一部献给故乡的情歌,以汪曾祺故乡高邮为背景。经历风雨的老人,深情回顾故乡,只书写*熟悉的故乡人和故乡事,发掘卑微生命里的坚韧,恬淡而自足,机智而淳朴。这本“献给家乡”高邮的书,包括《异秉》《受戒》《大淖记事》《岁寒三友》等名篇。此次重编,仍遵循作者当初的编选原则,以高邮为背景的主要作品悉数收录。

本书编者在汪曾祺先生自编文集的基础上编选修订,尽可能保留了各种文集本身的趣味;每部文集各自独立,又具一定的系统性;可以满足各个层面的汪曾祺先生的读者,也具有相当大的版本价值。

作者简介

汪曾祺,江苏高邮人,一九二〇年生。-九三九年就读于西南联合大学,为沈从文先生的及门弟子。约-九四〇年开始发表散文及小说。大学时期受阿索林及弗吉尼亚?吴尔夫的影响,文字飘逸。以后备尝艰难辛苦,作品现实感渐强,也更致力于吸收中国文学的传统。毕业后曾做过中学教员,历史博物馆的职员。一九四九年以后,做了多年文学期刊编辑。曾编过《北京文艺》《说说唱唱》《民间文学》。一九六二年到北京京剧院担任编剧,直至离休。著有小说集《邂逅集》《晚饭花集》《菰蒲深处》《矮纸集》,散文集《蒲桥集》《晚翠文谈》《塔上随笔》《独坐小品》《旅食集》《逝水》等。精彩书评

曾祺的创作,不论采用何种形式,其**精神所寄是“诗”。无论文体如何变换,结体的组织,语言的运用,光彩闪烁,炫人目睛,为论家视为“士大夫”气的,都是“诗”,是“诗”造成的效果。

曾祺在文学上的“野心”是“打通”,打通诗与小说散文的界限,造成一种崭新的境界。

——黄裳(著名散文家,藏书家)

汪曾祺的小说,什么都平平淡淡,但读完之后你却不能平静,内心深处总会有一种隐隐的激动,沧海月明,蓝田玉暖,不能自已。

——李陀(著名作家,理论家,评论家)

汪先生的好,是如今大多数中国作家身上没有的好。他那种夫子气,文士气,率性而真切,冲淡而平和,有大学而平易,阅人阅世深厚而待人待物随意。

——何立伟(著名作家)

在某种意义上,我们说汪曾祺是个红色年代的士大夫。

他只是在荒芜的岁月里恢复了某个文化的传统与趣味。在小说叙述模式上不及茅盾的恢弘,在文字的精约上也弗及废名与张爱玲,但他找到了属于自己也属于众人的恬静洗练的世界。

在他看来,这个世界可能更接近于自己的本真,也接近于常人的本真。也缘于此,他那里流动的确是清美的意绪。

——孙郁(著名评论家,鲁迅研究专家)

目录

自序小学校的钟声…………………………………………1

异秉……………………………………………………17

受戒……………………………………………………34

岁寒三友………………………………………………61

大淖记事………………………………………………86

鉴赏家…………………………………………………114

八千岁…………………………………………………124

昙花、鹤和鬼火………………………………………147

故人往事………………………………………………160

戴车匠?收字纸的老人?花瓶?如意楼和得意楼

桥边小说三篇……………………………………179

詹大胖子?幽冥钟?茶干

鲍团长……………………………………………………203

黄开榜的一家……………………………………………212

忧郁症……………………………………………………220

仁慧………………………………………………………229

卖眼镜的宝应人…………………………………………235

熟藕………………………………………………………235

薛大娘……………………………………………………248

莱生小爷…………………………………………………255

钓鱼巷……………………………………………………262

关老爷……………………………………………………269

合锦………………………………………………………276

百蝶图……………………………………………………282

侯银匠……………………………………………………290

附录:

异秉………………………………………………………296

《菰蒲深处》初版本目录…………………………… 310

编后记……………………………………………………312

精彩书摘

受戒明海出家已经四年了。

他是十三岁来的。

这个地方的地名有点怪,叫庵赵庄。赵,是因为庄上大都姓赵。叫做庄,可是人家住得很分散,这里两三家,那里两三家。一出门,远远可以看到,走起来得走一会,因为没有大路,都是弯弯曲曲的田埂。庵,是因为有一个庵。庵叫苦提庵,可是大家叫讹了,叫成荸荠庵。连庵里的和尚也这样叫。“宝刹何处?”——“荸荠庵。”庵本来是住尼姑的。“和尚庙”、“尼姑庵”嘛。可是荸荠庵住的是和尚。也许因为荸荠庵不大,大者为庙,小者为庵。

明海在家叫小明子。他是从小就确定要出家的。他的家乡不叫“出家”,叫“当和尚”。他的家乡出和尚。就像有的地方出劁猪的,有的地方出织席子的,有的地方出箍桶的,有的地方出弹棉花的,有的地方出画匠,有的地方出婊子,他的家乡出和尚。人家弟兄多,就派一个出去当和尚。当和尚也要通过关系,也有帮。这地方的和尚有的走得很远。有到杭州灵隐寺的、上海静安寺的、镇江金山寺的、扬州天宁寺的。一般的就在本县的寺庙。明海家田少,老大、老二、老三,就足够种的了。他是老四。他七岁那年,他当和尚的舅舅回家,他爹、他娘就和舅舅商议,决定叫他当和尚。他当时在旁边,觉得这实在是在情在理,没有理由反对。当和尚有很多好处。一是可以吃现成饭。哪个庙里都是管饭的。二是可以攒钱。只要学会了放瑜伽焰口,拜梁皇忏,可以按例分到辛苦钱。积攒起来,将来还俗娶亲也可以;不想还俗,买几亩田也可以。当和尚也不容易,一要面如朗月,二要声如钟磬,三要聪明记性好。他舅舅给他相了相面,叫他前走几步,后走几步,又叫他喊了一声赶牛打场的号子:“格当嘚——”,说是“明子准能当个好和尚,我包了!”要当和尚,得下点本,——念几年书。哪有不认字的和尚呢!于是明子就开蒙入学,读了《三字经》、《百家姓》、《四言杂字》、《幼学琼林》、《上论、下论》、《上孟、下孟》,每天还写一张仿。村里都夸他字写得好,很黑。

舅舅按照约定的日期又回了家,带了一件他自己穿的和尚领的短衫,叫明子娘改小一点,给明子穿上。明子穿了这件和尚短衫,下身还是在家穿的紫花裤子,赤脚穿了一双新布鞋,跟他爹、他娘磕了一个头,就随舅舅走了。

他上学时起了个学名,叫明海。舅舅说,不用改了。于是“明海”就从学名变成了法名。

过了一个湖。好大一个湖!穿过一个县城。县城真热闹:官盐店,税务局,肉铺里挂着成边的猪,一个驴子在磨芝麻,满街都是小磨香油的香味,布店,卖茉莉粉、梳头油的什么斋,卖绒花的,卖丝线的,打把式卖膏药的,吹糖人的,耍蛇的,……他什么都想看看。舅舅一劲地推他:“快走!快走!”

到了一个河边,有一只船在等着他们。船上有一个五十来岁的瘦长瘦长的大伯,船头蹲着一个跟明子差不多大的女孩子,在剥一个莲蓬吃。明子和舅舅坐到舱里,船就开了。

明子听见有人跟他说话,是那个女孩子。

“是你要到荸荠庵当和尚吗?”

明子点点头。

“当和尚要烧戒疤呕!你不怕?”

明子不知道怎么回答,就含含糊糊地摇了摇头。

“你叫什么?”

“明海。”

“在家的时候?”

“叫明子。”

“明子!我叫小英子!我们是邻居。我家挨着荸荠庵。——给你!”

小英子把吃剩的半个莲蓬扔给明海,小明子就剥开莲蓬壳,一颗一颗吃起来。

大伯一桨一桨地划着,只听见船桨拨水的声音:

“哗——许!哗——许!”

…………

荸荠庵的地势很好,在一片高地上。这一带就数这片地高,当初建庵的人很会选地方。门前是一条河。门外是一片很大的打谷场。三面都是高大的柳树。山门里是一个穿堂。迎门供着弥勒佛。不知是哪一位名士撰写了一副对联:

大肚能容容天下难容之事

开颜一笑笑世间可笑之人

弥勒佛背后,是韦驮。过穿堂,是一个不小的天井,种着两棵白果树。天井两边各有三间厢房。走过天井,便是大殿,供着三世佛。佛像连龛才四尺来高。大殿东边是方丈,西边是库房。大殿东侧,有一个小小的六角门,白门绿字,刻着一副对联:

一花一世界

三藐三菩提

进门有一个狭长的天井,几块假山石,几盆花,有三间小房。

小和尚的日子清闲得很。一早起来,开山门,扫地。庵里的地铺的都是箩底方砖,好扫得很,给弥勒佛、韦驮烧一炷香,正殿的三世佛面前也烧一炷香、磕三个头,念三声“南无阿弥陀佛”,敲三声磬。这庵里的和尚不兴做什么早课、晚课,明子这三声磬就全都代替了。然后,挑水,喂猪。然后,等当家和尚,即明子的舅舅起来,教他念经。

教念经也跟教书一样,师父面前一本经,徒弟面前一本经,师父唱一句,徒弟跟着唱一句。是唱哎。舅舅一边唱,一边还用手在桌上拍板。一板一眼,拍得很响,就跟教唱戏一样。是跟教唱戏一样,完全一样哎。连用的名词都一样。舅舅说,念经:一要板眼准,二要合工尺。说:当一个好和尚,得有条好嗓子。说:民国二十年闹大水,运河倒了堤,最后在清水潭合龙,因为大水淹死的人很多,放了一台大焰口,十三大师——十三个正座和尚,各大庙的方丈都来了,下面的和尚上百。谁当这个首座?推来推去,还是石桥——善因寺的方丈!他往上一坐,就跟地藏王菩萨一样,这就不用说了;那一声“开香赞”,围看的上千人立时鸦雀无声。说:嗓子要练,夏练三伏,冬练三九,要练丹田气!说:要吃得苦中苦,方为人上人!说:和尚里也有状元、榜眼、探花!要用心,不要贪玩!舅舅这一番大法要说得明海和尚实在是五体投地,于是就一板一眼地跟着舅舅唱起来:

“炉香乍爇——”

“炉香乍爇——”

“法界蒙薰——”

“法界蒙薰——”

“诸佛现全身……”

“诸佛现全身……”

…………

等明海学完了早经,——他晚上临睡前还要学一段,叫做晚经,——荸荠庵的师父们就都陆续起床了。

这庵里人口简单,一共六个人。连明海在内,五个和尚。

有一个老和尚,六十几了,是舅舅的师叔,法名普照,但是知道的人很少,因为很少人叫他法名,都称之为老和尚或老师父,明海叫他师爷爷。这是个很枯寂的人,一天关在房里,就是那“一花一世界”里。也看不见他念佛,只是那么一声不响地坐着。他是吃斋的,过年时除外。

下面就是师兄弟三个,仁字排行:仁山、仁海、仁渡。庵里庵外,有的称他们为大师父、二师父;有的称之为山师父、海师父。只有仁渡,没有叫他“渡师父”的,因为听起来不像话,大都直呼之为仁渡。他也只配如此,因为他还年轻,才二十多岁。

仁山,即明子的舅舅,是当家的。不叫“方丈”,也不叫“住持”,却叫“当家的”,是很有道理的,因为他确确实实干的是当家的职务。他屋里摆的是一张账桌,桌子上放的是账簿和算盘。账簿共有三本。一本是经账,一本是租账,一本是债账。和尚要做法事,做法事要收钱,——要不,当和尚干什么?常做的法事是放焰口。正规的焰口是十个人。一个正座,一个敲鼓的,两边一边四个。人少了,八个,一边三个,也凑合了。荸荠庵只有四个和尚,要放整焰口就得和别的庙里合伙。这样的时候也有过。通常只是放半台焰口。一个正座,一个敲鼓,另外一边一个。一来找别的庙里合伙费事;二来这一带放得起整焰口的人家也不多。有的时候,谁家死了人,就只请两个,甚至一个和尚咕噜咕噜念一通经,敲打几声法器就算完事。很多人家的经钱不是当时就给,往往要等秋后才还。这就得记账。另外,和尚放焰口的辛苦钱不是一样的。就像唱戏一样,有份子。正座第一份。因为他要领唱,而且还要独唱。当中有一大段“叹骷髅”,别的和尚都放下法器休息,只有首座一个人有板有眼地曼声吟唱。第二份是敲鼓的。你以为这容易呀?哼,单是一开头的“发擂”,手上没功夫就敲不出迟疾顿挫!其余的,就一样了。这也得记上:某月某日、谁家焰口半台,谁正座,谁敲鼓……省得到年底结账时赌咒骂娘。……这庵里有几十亩庙产,租给人种,到时候要收租。庵里还放债。租、债一向倒很少亏欠,因为租佃借钱的人怕菩萨不高兴。这三本账就够仁山忙的了。另外香烛、灯火、油盐“福食”,这也得随时记记账呀。除了账簿之外,山师父的方丈的墙上还挂着一块水牌,上漆四个红字:“勤笔免思”。

仁山所说当一个好和尚的三个条件,他自己其实一条也不具备。他的相貌只要用两个字就说清楚了:黄,胖。声音也不像钟磬,倒像母猪。聪明么?难说,打牌老输。他在庵里从不穿袈裟,连海青直裰也免了。经常是披着件短僧衣,袒露着一个黄色的肚子。下面是光脚趿拉着一双僧鞋,——新鞋他也是趿拉着。他一天就是这样不衫不履地这里走走,那里走走,发出母猪一样的声音:“呣——呣——。”

二师父仁海。他是有老婆的。他老婆每年夏秋之间来住几个月,因为庵里凉快。庵里有六个人,其中之一,就是这位和尚的家眷。仁山、仁渡叫她嫂子,明海叫她师娘。这两口子都很爱干净,整天的洗涮。傍晚的时候,坐在天井里乘凉。白天,闷在屋里不出来。

三师父是个很聪明精干的人。有时一笔账大师兄扒了半天算盘也算不清,他眼珠子转两转,早算得一清二楚。他打牌赢的时候多,二三十张牌落地,上下家手里有些什么牌,他就差不多都知道了。他打牌时,总有人爱在他后面看歪头胡。谁家约他打牌,就说“想送两个钱给你”。他不但经忏俱通(小庙的和尚能够拜忏的不多),而且身怀绝技,会“飞铙”。七月间有些地方做盂兰会,在旷地上放大焰口,几十个和尚,穿绣花袈裟,飞铙。飞铙就是把十多斤重的大铙钹飞起来。到了一定的时候,全部法器皆停,只几十副大铙紧张急促地敲起来。忽然起手,大铙向半空中飞去,一面飞,一面旋转。然后,又落下来,接住。接住不是平平常常地接住,有各种架势,“犀牛望月”、“苏秦背剑”……这哪是念经,这是耍杂技。也许是地藏王菩萨爱看这个,但真正因此快乐起来的是人,尤其是妇女和孩子。这是年轻漂亮的和尚出风头的机会。一场大焰口过后,也像一个好戏班子过后一样,会有一个两个大姑娘、小媳妇失踪,——跟和尚跑了。他还会放“花焰口”。有的人家,亲戚中多风流子弟,在不是很哀伤的佛事——如做冥寿时,就会提出放花焰口。所谓“花焰口”就是在正焰口之后,叫和尚唱小调,拉丝弦,吹管笛,敲鼓板,而且可以点唱。仁渡一个人可以唱一夜不重头。仁渡前几年一直在外面,近二年才常住在庵里。据说他有相好的,而且不止一个。他平常可是很规矩,看到姑娘媳妇总是老老实实的,连一句玩笑话都不说,一句小调山歌都不唱。有一回,在打谷场上乘凉的时候,一伙人把他围起来,非叫他唱两个不可。他却情不过,说:“好,唱一个。不唱家乡的。家乡的你们都熟。唱个安徽的。”

姐和小郎打大麦,

一转子讲得听不得。

听不得就听不得,

打完了大麦打小麦。

唱完了,大家还嫌不够,他就又唱了一个:

姐儿生得漂漂的,

两个奶子翘翘的。

有心上去摸一把,

心里有点跳跳的。

……

前言/序言

用户评价

拿到《汪曾祺集:菰蒲深处》这本布面精装的书,第一感觉是沉甸甸的,不是那种压手的重量,而是有一种质感,一种岁月积淀下来的醇厚。我喜欢这种朴素的包装,仿佛它不是为了取悦谁,而是为了承载那些真正有分量的内容。 我一直认为,好的文字,就像一杯陈年的老酒,初入口时可能没有惊心动魄的味道,但细细品味,却能在回甘中品出无穷的滋味。汪曾祺先生的文风,正是我所欣赏的那种,不张扬,不炫技,只是静静地叙述,却能拨动人心最柔软的地方。 “菰蒲深处”,这几个字本身就带着一种水墨画般的意境,我脑海中浮现出江南水乡的朦胧细雨,摇曳的芦苇,以及隐藏在其中的,无数个平凡而又不平凡的人生故事。我期待着,在这本书里,能够跟随先生的笔触,去探寻那些被时光温柔覆盖的角落,去感受那些最真实、最朴素的情感。 我猜测,书中一定会有关于食物的描写,那一定是那种带着家乡味道的,朴实而又美味的食物,它们不仅仅是填饱肚子的,更是承载着记忆和情感的。我也会期待,那里有关于人情世故的描绘,那些细微之处,往往最能体现人性的光辉。 对我而言,阅读《汪曾祺集:菰蒲深处》,就像是与一位博学而温厚的长者对坐,听他娓娓道来人生的故事,分享他对世界的观察。我希望在阅读的过程中,能够获得一种平静的力量,一种对生活更深层次的理解,以及一种对美的感知。 这本书,我期待它能成为我精神世界里的一处港湾。

评分最近购入了一套《汪曾祺集:菰蒲深处》,单看书名,就觉得一股江南水乡的清愁与诗意扑面而来,这“菰蒲”二字,总让人联想到水面漂浮的菱角,芦苇丛生的河岸,以及在那片绿意盎然中,悄然流淌的岁月。布面精装的质感,拿在手里沉甸甸的,透露着一种不事张扬的厚重,仿佛一本承载着过往故事的古籍,翻开它,就等于推开了一扇通往另一个时空的门。 我平日里偏爱那种能在字里行间感受到生活气息的作品,不喜那些空洞的理论或刻意营造的戏剧性。汪曾祺先生的文字,一直以其“平淡而又滋味”著称,仿佛一位温和的长者,用最朴实的语言,娓娓道来他的人生感悟和对世界的观察。我尤其期待在《菰蒲深处》中,能看到先生笔下那些鲜活的小人物,那些平凡的日子,在经过他的“点石成金”之后,闪耀出怎样的光芒。 我想象着,在书中,可能会有关于美食的描写,那定然不是什么山珍海味,而是寻常百姓家的一碗面,一盘菜,却能让你读出其中的五味杂陈;亦可能描绘的是乡间孩童的嬉闹,那份无忧无虑的纯真,会让你回想起自己遥远的童年;又或许,是那些在时光长河中被遗忘的民俗风情,先生的文字,就像是一张泛黄的老照片,将它们定格,唤醒我们对故土的记忆。 这本书,对我而言,与其说是一本阅读的材料,不如说是一种精神的寄托。在快节奏的现代生活中,我们常常被各种信息洪流裹挟,渐渐迷失了方向,甚至遗忘了内心最真实的渴望。《汪曾祺集:菰蒲深处》,我希望它能像一剂良药,舒缓我内心的焦躁,让我重新审视生活,发现那些被忽略的美好,找回那份久违的从容与淡然。 我期待着,在“菰蒲深处”的每一个角落,都能发现惊喜,都能获得触动,都能让我的心灵,得到一次温柔的洗礼。

评分当我翻开《汪曾祺集:菰蒲深处》(布面精装)这本书时,一股温润而质朴的气息扑面而来。布面的触感,没有那种冷冰冰的现代感,反而带着一种老物件的温度,仿佛它已经陪伴了很多人走过一段又一段的岁月。我并不是一个追逐潮流的人,更倾向于那些能够打动内心,留下深刻印记的作品。 我一直觉得,文字的魅力在于它的“味道”,而汪曾祺先生的文字,恰恰有着一种独特的“味道”,那是烟火气,是人情味,是那种生活最本真的样子。我想象着,“菰蒲深处”这个名字,就如同一个充满诗意的隐喻,它可能指的是一片宁静的水乡,也可能指的是隐藏在生活表象之下,那份不为人知的深沉与悠远。 我特别期待在书中看到那些关于“吃”的描写,汪曾祺先生对食物的描写,总是充满了趣味和温度,他能把最家常的菜肴,写得活色生香,让人食指大动,同时也读出其中蕴含的乡愁和情感。我也希望,能够从中读到他笔下那些鲜活的人物,他们或许平凡,或许普通,但都在先生的笔下,闪耀着独特的光芒。 阅读这本书,对我来说,不仅仅是消遣,更是一种精神的滋养。在如今这个信息爆炸的时代,我们常常被各种喧嚣所包围,很容易迷失自我。《汪曾祺集:菰蒲深处》,我期望它能如同一股清泉,涤荡我内心的浮躁,让我重新审视生活,发现那些被忽略的美好,找回一份久违的宁静与从容。 我期待着,在这片“菰蒲深处”,与汪曾祺先生进行一场关于生活、关于美的深入交流。

评分这本《汪曾祺集:菰蒲深处》(布面精装),从我拿到它那一刻起,就有一种莫名的亲切感。封面设计简洁却不失格调,那低调的布面质感,仿佛是时间留下的印记,让人觉得安心。我并非一个文学评论家,也不是什么鉴赏大师,只是一个热爱阅读的普通人,但凡能打动我心弦的作品,我都会格外珍惜。 我一直对那些描绘生活本身的作品情有独钟,那些不加矫饰、朴实无华的文字,往往蕴含着最深沉的力量。汪曾祺先生的文字,我读过一些,总觉得他有一种化寻常为神奇的能力,能在最不起眼的细节里,捕捉到生活的真味。 《菰蒲深处》这个名字,就充满了画面感,我仿佛能看到一片水乡泽国,那里有摇曳的芦苇,有波光粼粼的湖面,有生活在那里的人们,他们的日子,或许并不轰轰烈烈,却充满了细腻的情感和人生的智慧。 我期待着,在这本书里,能够读到先生笔下那些鲜活的人物,他们或许是贩卖豆浆的老者,或许是河边浣纱的女子,又或许是田间劳作的农夫,他们的笑容,他们的愁绪,他们的生活点滴,都会在先生的笔下,活色生香地展现出来。 我相信,阅读《汪曾祺集:菰蒲深处》,不仅仅是阅读文字,更是一种与作者心灵的对话,是一种对生活态度的学习。我期待它能带给我一种平和的心境,一种对生活的热爱,一种在喧嚣尘世中,安放自我的力量。 这本书,对我而言,是一次与美好相遇的期待。

评分初识汪曾祺先生,是在一个秋雨绵绵的午后,窗外是浓得化不开的绿意,手中捧着的是一本名为《汪曾祺集:菰蒲深处》的书。封面设计朴素而雅致,布面精装的质感温润,光是触碰,就仿佛能感受到岁月沉淀下来的安宁。我并非那种急于求成、一目十行的读者,而是喜欢在文字中慢慢漫步,细细品味。 这部《汪曾祺集:菰蒲深处》,单是“菰蒲深处”这四个字,就已勾勒出一幅意境悠远的水乡图景,让人心生向往。我想象着,在菰蒲的深处,一定藏着许多不为人知的故事,有微风拂过水面的轻吟,有水鸟掠过的矫健身影,更有那寻常巷陌里,贩夫走卒,寻常人家,他们各自的生活片段,在先生的笔下,定然被赋予了独特的生命力。我期待着,跟随先生的文字,走进那片被时光温柔覆盖的土地,去感受那份质朴而深沉的美好。 我一直觉得,文学作品的魅力,不仅仅在于其故事的跌宕起伏,更在于它能否唤醒我们内心深处那些被遗忘的情感,能否让我们在喧嚣的尘世中,找到片刻的宁静与慰藉。《汪曾祺集:菰蒲深处》,我预感,它定能带给我这样的体验。 我喜欢那些不加雕饰、如同生活本身一样自然的文字,它们没有华丽的辞藻,却有着直击人心的力量。汪曾祺先生的文风,我早有耳闻,那种“写到哪里算到哪里,写得高兴就写,写得不高兴就停”的洒脱,正是当下浮躁世界里难得的清流。 我想象着,在某个阳光正好、微风不燥的下午,独自一人,泡上一杯清茶,翻开这本《汪曾祺集:菰蒲深处》,目光追随着先生的笔触,穿越时光的河流,去感受那些质朴的人物,那些寻常的场景,那些被时光遗忘却又鲜活如初的生命。 我深信,好的文学作品,就如同老朋友一般,总能在你最需要的时候,给你温暖的陪伴。《汪曾祺集:菰蒲深处》,我期待它能成为我书架上,以及我心中,一位值得长久珍藏的朋友。

评分买了太多的书,一个一个的评论真的好麻烦。

评分很好看质量也不错,物超所值

评分放到购物车里很久了,趁着活动买回,装帧十分精美。

评分布面精装。包装好,物流快,而且实惠

评分书没的说,京东快递一如既往的好。

评分生活、塑造城市形象,以及城市的形态如何规训着人们的身体行为;这些身体行为在城市空间的展示,从具体的角度反映了希腊和罗马的意识形态和文化风尚。第二种类型称作“心脏的运动”,主要是探讨

评分自营图书几十万畅销品种阶梯满减,爆品1元秒、抽奖赢魅蓝note3、JDRead阅读器!

评分你烦恼烦恼冯帆妈妈分玫瑰玫瑰面膜

评分正品图书,好书推荐,值得一看。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![小小姐天使在身边系列2:当心!浣熊出没 [7-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11478654/53966254N23d57375.jpg)

![林良爷爷:回到童年(套装共3册) [8-13岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12093754/58d389ffNbb9d7655.jpg)

![长青藤国际大奖小说:吹号手的诺言!(纽伯瑞儿童文学金奖) [11-14岁] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11181660/rBEQWFEq3wEIAAAAAAKL4dJ9qxoAAA--wNokcgAAov5189.jpg)