具体描述

编辑推荐

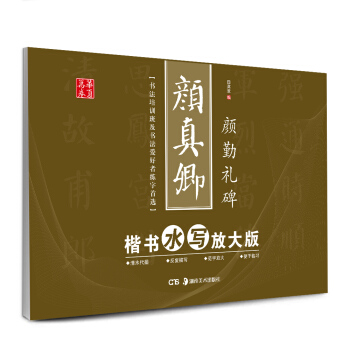

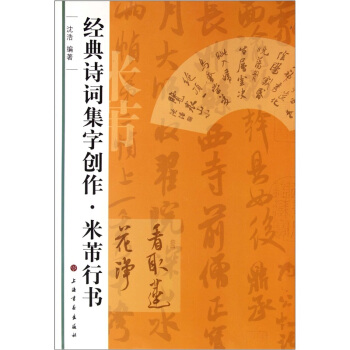

适读人群 :广大中小学生、毛笔字初学者、书法爱好者1.点画讲解详细

2.水写纸反复利用

3.横翻更便于毛笔临习

4.有集字临创的章法和幅式讲解

内容简介

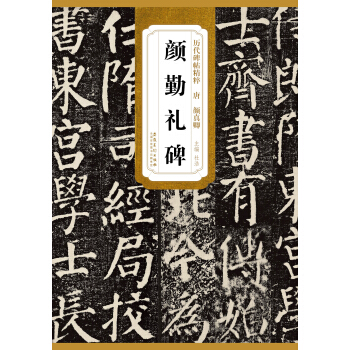

本册精选了唐代楷书大家颜真卿的代表作《多宝塔》,分人物简介、书法特点、用笔技巧、基本笔画、偏旁部首、结构布势、集字临创、原帖再现等章节进行介绍,每个字均有运笔图解和技法精解,可谓图文并茂,详略得宜,深入浅出,循序渐进。采用水写特种纸印刷,环保、可反复使用。作者简介

李放鸣,现代汉字硬笔书法协会副秘书长,中国当代硬笔书法家协会理事,四川省硬笔书法家协会副主席。其书写的字帖因选材独特、版式新颖、印刷精美,被许多学校作为指定书法教材,在全国首届硬笔书法系列评比中,获书家组“十佳字帖”奖;2005年度中国书法艺术名人奖。内页插图

前言/序言

用户评价

这本书所蕴含的文化厚度,简直令人叹为观止,它绝非一般的快餐式读物可比拟。作者显然是做了大量的案头工作,引经据典的信手拈来,每一次的引用都精准到位,不仅没有显得卖弄,反而极大地丰富了文本的层次感和思想的深度。我能感受到其中所渗透的那种对传统文化深沉的热爱与敬畏,文字间流淌着对历史的尊重和对精髓的提炼。阅读的过程中,常常会激发我主动去查阅那些被提及的典籍或典故,从而拓宽了自己的知识边界,这是一种双向的学习和成长。这本书成功地搭建了一座现代人与历史智慧之间的桥梁,它既有学术的严谨性,又不乏大众的可读性,这种平衡的拿捏,实属不易,体现了作者深厚的学养和广阔的视野。

评分这本书的装帧设计实在令人眼前一亮,从拿到手的那一刻起,我就被它那种沉稳又不失雅致的气质所吸引。封面选用的材质触感温润,带着一种老物件特有的厚重感,仿佛能让人触摸到历史的纹理。内页的纸张选材也颇为讲究,米白色的调子非常柔和,长时间阅读也不会感到刺眼,墨色在这样的纸面上显得格外清晰有力。尤其是字体排布的疏密得当,留白恰到好处,让整个版面呼吸感十足,即便是初次接触此类书籍的人,也不会觉得内容堆砌得令人窒息。我尤其欣赏它在细节处的用心,比如书脊的装订方式,结实耐用,翻阅时平整贴合,即便是较厚的篇幅也能轻松摊开,这对于需要反复研读的读者来说,简直是福音。整体来看,这本书从视觉到触觉都传递出一种精心打磨的匠人精神,光是捧在手里,就觉得心情沉静,对即将展开的阅读内容充满了美好的期待。这不仅仅是一本书,更像是一件值得珍藏的艺术品。

评分这本书的结构布局简直是教科书级别的典范,逻辑链条严丝合缝,让人在阅读过程中几乎不会产生任何认知上的断裂感。从宏观的背景梳理,到微观的细节剖析,每部分的过渡都处理得极其自然流畅,仿佛是作者早已预知了读者的疑问,并提前在下一章节中给出了回应。我特别注意到,作者在处理不同议题之间的关联时,所采用的连接词和过渡句式非常具有技巧性,它们如同无形的丝线,将原本看似散乱的珍珠串联成了一条熠熠生辉的项链。对于需要系统性学习某一领域的读者而言,这种结构上的严谨性是至关重要的,它提供了一个坚实可靠的框架,让知识的吸收和内化变得高效而有序。读完一章,我总能清晰地在脑海中勾勒出一个完整的小体系,这大大增强了我继续深入探索的信心和动力。

评分坦率地说,这本书的阅读体验是极富启发性的,它不仅仅是信息或知识的传递,更像是一场与作者之间高质量的对话。作者的立场是鲜明且充满洞察力的,他敢于挑战一些陈旧的观点,并以令人信服的论据构建起自己的体系。更难能可贵的是,他始终保持着一种开放的心态,虽然论述坚定,但语气中不乏谦逊与探讨的意味,这使得读者在阅读时,不会感到被强行灌输,而更像是共同参与了一场思想的探险。书中不时出现的那些发人深省的疑问句,总能精准地击中我心中模糊的角落,促使我停下来反思自己的认知盲区。这种由内而外被激发出来的求知欲和思辨能力,是任何一本纯粹的工具书都无法给予的,这本书真正做到了“授人以渔”,教会我如何去思考,而非仅仅思考什么。

评分初读此书,我立刻被其行文的韵律感所折服,作者的笔触如同潺潺流水,看似不急不缓,却蕴含着一股强大的内在驱动力,将复杂的理论阐述得层层递进,清晰明了。他并非简单地堆砌概念,而是巧妙地运用了大量的类比和生动的例子来佐证观点,使得即便是对于那些初学者来说,那些原本晦涩难懂的知识点也能被轻易消化吸收。行文的节奏控制得极佳,时而深邃如哲思,时而轻快如闲谈,这种张弛有度的叙事方式,极大地提升了阅读的乐趣,让人完全沉浸其中,难以自拔。我发现自己常常会因为某个精妙的措辞或一个巧妙的转折而停下来,反复咀嚼,回味无穷。这本书的价值,不仅仅在于它传授了多少知识,更在于它提供了一种全新的、富有启发性的思考路径,引导读者跳出固有的思维定式,去审视事物更深层次的联系。

评分第一次买水写字帖。感觉用处不大。水干的特别快,反复描一个字还行,多了没效果。写感也和纸墨不一样。

评分一般吧 反正就是练着玩

评分字帖很大,印刷质量不错

评分很喜欢。

评分很好,很容易实现

评分到货很快,挺实用的!

评分挺好,对初学者很有帮助!

评分一般

评分挺好用的

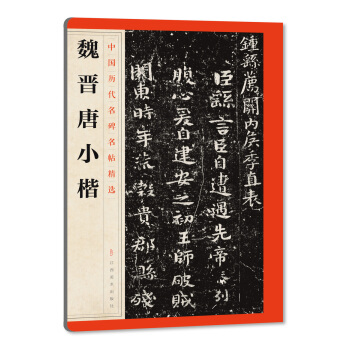

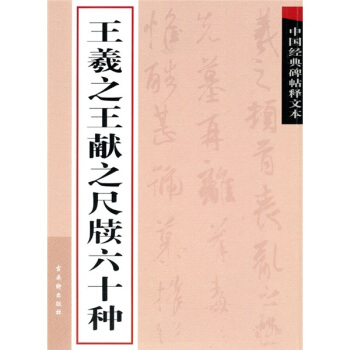

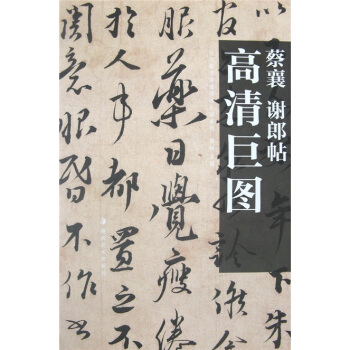

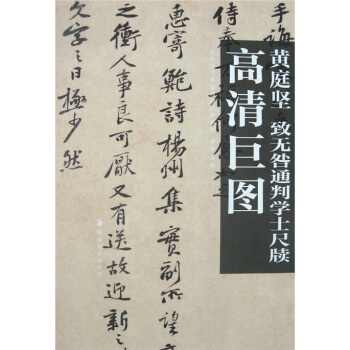

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有