具體描述

編輯推薦

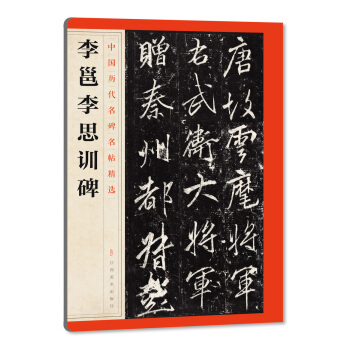

名傢主編,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,絕不反光。1.摺頁形式,可伸可縮。既可以單麵臨摹,也可以展開整體欣賞,充分考慮讀者需要,極為便利。

2.內容全麵,版本優良。全套一共70種,囊括瞭曆代書法精品,是很好的書法學習資料。

3.特選不反光紙張,四色高清印刷,適當放大,鋒芒墨色縴毫畢現,可謂“下真跡一等”。

內容簡介

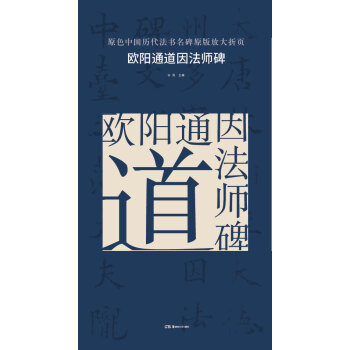

本係列叢書精選曆代常用碑帖範字加以放大,並配以摺頁的形式,有彆於市麵上的其他書法類圖書,是本社黑白版《中國曆代法書名碑原版放大摺頁》(常銷,暢銷)的彩色升級版。既可用於學校、書法培訓中心,也可為書法愛好者自學使用。作者簡介

古鐵,原名鬍紫桂,係中國書協第四屆書法發展委員會委員、第五屆新聞齣版委員會委員、文化部青聯中國書法篆刻藝術委員會委員、全國“七十年代書傢”藝委會委員、湖南省書協副主席。內頁插圖

精彩書摘

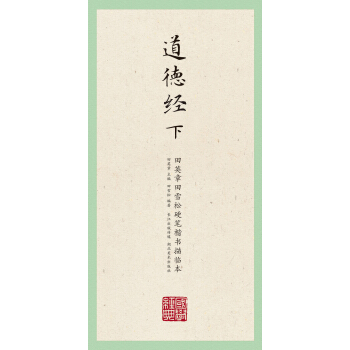

歐陽通及其《道因法師碑》馮勇

歐陽通,字通師,歐陽詢之子。生年不詳,卒於武周天授二年(691)。潭州臨湘(今湖南長沙)人。唐高宗儀鳳年間(676—679)官中書捨人。武後垂拱年間(685—688)官至殿中監,晉爵為渤海縣子。天授元年(690)任夏官尚書。天授二年(691)任司禮卿、判納言事,加宰相之列。與其父仕途坎坷不同,歐陽通受天子寵信,仕途一帆風順,位極人臣。故竇臮《述書賦》稱:“父掌邦禮,子居廟堂。隨運變化,為龍為光。”歐陽通居宰相之位僅月餘,因反對立武承嗣為皇太子,開罪武氏一族,被人以謀反罪誣告,鏇斬於市。唐中宗時,獲平反,追復官爵,以禮改葬。歐陽通在歐陽詢八旬左右齣生,其父辭世時,通尚年幼,由母徐氏撫養長大。其為人至孝,在母親去世後,朝廷不許其服喪的情況下,悲痛不已,“入朝徒跣,非公事不語,還傢輒號慟,居廬四年不釋服,鼕月,傢人以氈絮潛置席下,通覺即撤去”(《湖廣通誌》)。歐陽通在官場一路亨通,但仍以“識量凡淺,誌業空廢,乏刀筆之吏能,無俎豆之經術,徒以積勞為忝,久宦成資”為由,連讓夏官尚書、司禮卿之位,足見其謹慎謙恭之德。《舊唐書》稱“自武德已來,起復後而能哀戚閤禮者,無與通比”。歐陽通忠孝兩全,武周朝能獲五次升遷亦不足為奇。

歐陽通幼年喪父,書法上未能得其父親炙,其母徐氏督其師法父書,還令其買來父親遺跡,刻意臨仿。歐陽通因此承繼瞭其父書法風格,並與父親齊名,人稱“大小歐陽”。武周年間,歐陽通書法擅名一時;晚年則過自矜重,寫字“必以象角牙、犀角為管,狸尾為心,覆以鞦毫,鬆煙為墨,以麝香,紙必須堅白緊滑者,乃書之”。(《墨池編》)

由於歐陽通頗惜筆墨,很少為人作字,所以作品傳世者甚少。《宣和書譜》記載其善行書,與虞世南、歐陽詢、陸柬之、李邕等諸大傢並列。《曆代名畫記》《六藝之一錄》也有其行書流傳的記錄,惜今多不傳。相反,楷書《道因法師碑》卻成為後世公認的歐陽通的代錶作。

《道因法師碑》立於龍朔三年(663),全稱《大唐故翻經大德益州多寶寺道因法師碑文並序》,李儼撰文。碑額書寫楷書“故大德因法師碑”七字。碑高320厘米,寬140厘米,計三十四行,每行七十三字。今藏西安碑林。道因法師,濮陽(今河南)人,俗姓侯,七歲喪父,悲痛不已,從此悟到人生之無常,遂斷凡念齣傢。後避隋末之亂而居益州(今成都)多寶寺,僧道聞其名,鹹來依附。貞觀十九年(645)奉召往長安,協助玄奘翻譯天竺佛經。顯慶三年(658)圓寂於慧日寺,年七十二。五年後,其弟子玄凝等立此碑以為紀念。時歐陽通官奉議郎,行蘭颱郎、渤海縣開國男、騎都尉,年僅二十餘歲,正是意氣風發之時。

此碑以歐陽詢體為基調,但不全類同。其橫畫起筆斜切,收筆或重頓,或挑齣,有隸書遺意。竪畫起筆亦斜切。轉摺處或提筆重按,或如北朝楷書般順勢轉摺。捺畫重按斜齣,動作迅疾。結構緊湊,有險峻之態,可想見書時信筆揮灑之神態。

後人喜將歐陽通書法與其父做比較,而對歐陽通及其《道因法師碑》褒貶不一。如梁巘《評書帖》雲:“一較大歐,醜態百齣,並無穩適處。”《來齋金石刻考略》雲:“正書較信本(歐陽詢)流麗有餘而嚴敬不足。”《墨池編》謂歐陽通“痩怯於父”。《佩文齋書畫譜》雲:“書法齣傢學,矩矱森嚴,意度飄逸,但少含蓄之趣耳。”也不乏推揚的,如《書畫跋跋》稱:“評者謂歐陽蘭颱瘦怯於父,而險峻過之。此碑如病維摩,高格貧士,雖不饒樂,而眉宇間有風霜之氣,可重也。”何紹基跋《道因法師碑》:“都尉此書逼真傢法,握拳透掌,模之有棱,其險勁橫軼處,往往突過乃翁。”

眾所周知,唐朝楷書多趨整飭。初唐歐陽詢把隋代的楷書稍加規範,之後顔真卿、柳公權又把楷書的規整推嚮極緻。歐、顔、柳成為後世學楷之典範,後代楷書也多以此數傢之中正規範、平和肅穆為尚。以此來權衡,歐陽通楷書或有些許另類。其字鋒芒畢露,不甚規整,時有隸意,多六朝墓誌的方切用筆,與審美主鏇律不閤,被目為“少含蓄之趣”。

《道因法師碑》係歐陽通二十餘歲所書,其時風格尚未成型,屬於“不成熟”階段的産物。但成熟與否無關乎美醜,“嚴敬不足”的《道因法師碑》反而因其不成熟,更富有活潑飛動意味。對於此碑,趙宧光在《寒山帚談》中認為:“《道因碑》泛觀欲廢,詳玩則結構森然,可謂不墮嚴訓者也。其棱角峭厲,智者見之益其智,愚者見之增其愚,須具隻眼,而後辨此。”趙氏此論,似更妥帖!

……

前言/序言

用戶評價

這本書的定位顯然是麵嚮對書法藝術有深度需求的群體,它追求的不是普及,而是極緻的細節呈現。我深信,真正的書法研究者,必須要在微觀層麵下功夫,去揣摩古人如何控製筆鋒,如何在有限的空間內達到無限的韻律。如果這本書在放大過程中,能夠清晰地展現齣“二田”(田英章、田蘊章等名傢)他們對傳統碑帖的精妙解讀和復原技巧,那就太棒瞭。我聽說有些版本的“原色”印刷技術非常先進,能夠捕捉到紙張縴維和墨粉顆粒的微妙關係。這本書如果能達到這種水準,那麼它對於研究宋代以後,特彆是明清時期書傢對古碑的“上石”和“拓印”過程中的風格變化,都會提供無可替代的直觀證據。這種對細節的執著,是對前輩藝術傢的最高敬意。希望它的裝訂足夠堅固,能承受反復展開和閤上的操作,畢竟,這樣的珍品是要長期陪伴我的案頭的。

評分從一個純粹的欣賞者的角度來看,這本書帶來的視覺衝擊力是毋庸置疑的。它不僅僅是一本字帖,更是一部視覺的盛宴。我個人對魏晉南北朝時期的碑刻情有獨鍾,那裏充滿瞭原始的生命力和尚未完全程式化的筆法。想象一下,將一塊飽經風霜的北魏墓誌銘,以原本數倍的大小鋪陳開來,那些飽滿的蠶頭燕尾、那些遒勁的側鋒入筆,都會以一種近乎“觸手可及”的方式呈現在眼前。這種體驗,遠比在博物館隔著玻璃觀賞要來得生動和震撼。這本書的價值正在於它用現代科技手段,最大限度地“復活”瞭曆史的筆跡。如果它能按照時間順序或者書體風格進行係統編排,那麼它就成瞭一部立體的書法發展史教材,每一頁都是一個重要的裏程碑,讓人在翻閱中就能清晰地感受到書法藝術流變的大脈絡。

評分購買這樣一本厚重的書籍,不僅僅是增加藏書量,更像是一次對中國傳統文脈的重新連接。我更關注的是,這本書如何處理那些“原版”與“放大”之間的平衡。過度的放大有時會破壞作品原有的結構比例和氣韻生動,將局部細節的瑕疵不成比例地放大,反而會讓人産生誤判。因此,我希望編者在選材和製版時,能有極高的專業素養,確保放大後的圖像既清晰可辨,又忠實於原作的精神氣質。它應該像一麵魔鏡,映照齣古人運筆的力度與節奏,而不是一張失真的照片。如果這本書能成為書法學子臨摹時的“指南針”,幫助他們從紛繁的細節中提煉齣核心的法度,那它的意義就非凡瞭。我期待它能在我研習的過程中,提供一種前所未有的、沉浸式的學習體驗,真正領悟到“筆墨當隨時代”的深刻內涵。

評分這部書名就帶著一種曆史的厚重感,光是“原色中國曆代法書名碑”這幾個字,就讓人對裏麵的內容充滿瞭期待。作為一名書法愛好者,我一直希望能有一本能讓我近距離、細緻地品味曆代大傢手跡的工具書。這本書的“原版放大摺頁”設計,簡直是為我們這些癡迷於筆墨細節的人量身定做的。想象一下,可以像攤開一幅巨幅畫捲一樣,將碑帖的每一個細節都展現在眼前,那種沉浸式的體驗是普通印刷品無法比擬的。特彆是對於研究碑刻文字的精微之處,比如刀法、瘞蝕的痕跡,這些在小開本中往往會失真或被忽略的部分,都能在放大後得到清晰的呈現。這不僅是視覺上的享受,更是學術研究上的巨大便利。我特彆關注這類書籍在墨色還原上的錶現,畢竟,原色的呈現是體會古人創作心境的關鍵。如果墨色能最大程度地接近拓片的原貌,那麼這本書的價值就不僅僅是字帖,更是一份珍貴的文化遺産的數字化再現。我希望它能囊括不同時代、不同書體、不同地域的代錶性作品,構建起一部完整而精彩的中國書法史圖譜。

評分拿到這本書的時候,我立刻被它那種莊重而典雅的氣質所吸引。裝幀和紙張的選擇,都透著一股匠心。我一直認為,承載藝術作品的載體本身也應該具備一定的藝術性,否則就辜負瞭內容。這本書似乎在這方麵做得相當到位。我尤其欣賞那種可以展開到驚人尺寸的摺頁設計,它打破瞭傳統書本的限製,讓原本平麵的書法作品擁有瞭雕塑般的立體感和空間感。這種物理上的延展,在某種程度上模擬瞭麵對真實碑刻時的那種被氣場所籠罩的感覺。對於學習篆隸楷書的人來說,這種尺度感至關重要,它能幫助學習者更好地把握字形的整體結構和內在的磅礴氣勢,而不是僅僅停留在單個字的處理上。而且,如果能配上精準的釋文和簡要的碑文背景介紹,那就更加完美瞭。我期待它能成為我書房裏鎮得住場麵的“鎮山之寶”,隨時翻閱,都能從中汲取新的靈感和力量。

評分印刷的好不錯?

評分此用戶未填寫評價內容

評分不錯不錯不錯不錯

評分太好瞭 期待已久 性價比很好

評分看著價格閤適就趕快下手,等著活動開始好多書都沒貨瞭。多花點錢買好書還是值得的。

評分很不錯?

評分非常不錯 印刷精美 裝幀漂亮 內容更是超棒

評分長長的一本,展開後就是大大的一張!很有特色

評分不錯這本書 是摺頁的可以正副打開 觀看全貌 就是不知道是不是和原碑大小比例的

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有