![梵高手稿(典藏修订版) [Van Gogh's Letters]](https://pic.windowsfront.com/12346174/5ad5a5ecN1fe155c8.jpg)

具体描述

编辑推荐

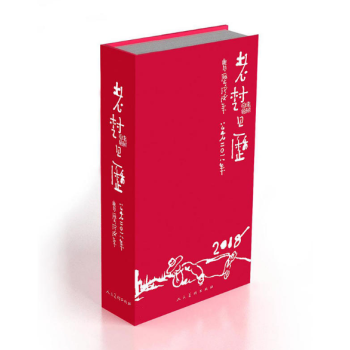

聆听梵高想要传达给世人却从未能亲口说出的话

走进伟大艺术家从未被尘世击垮的美好心灵

★ 150多封精心挑选、全新翻译的私人书信——更准确、更紧凑。

★ 250多幅高品质再现的罕见画作手稿与草图——更震撼、更赞叹。

★ 大都会艺术博物馆专家亲笔撰写的分章导读——更全面、更丰富。

★ 老牌艺术类出版社Black Dog & Leventhal授权引进,全彩16开精装收藏本

★ 你真的了解梵高吗?他的创作理念是什么?他画画时都在想些什么?本书精选梵高写给亲人及友人的150多封书信里谈创作、构思、理念的内容,辅之以250多幅作品,让读者两相对照,更深入地了解梵高眼中的艺术。

★ 老牌艺术类出版社Black Dog & Leventhal授权引进,中文版全新首发,全彩16开,不能错过梵高的每个细节。原书出版以来,因其新颖的设计和独到的角度,广受读者好评,中文版对原书进行全面优化,更符合中国读者的阅读习惯。

★ 编纂并未每章撰写导读的是纽约大都会艺术博物馆专家安娜·苏,详尽介绍了梵高在各时期的生活和创作理念,因此即使你是艺术小白也没关系,只要心存美好,就一定能看懂梵高!

内容简介

梵高一生中写过很多信,大多数都是寄给弟弟提奥的,也有不少是写给家人和其他艺术家的。梵高一生中也画了很多画,而基本上每一幅都被他在信中用如诗般优美的语言细细描述过。

在这本全新翻译的梵高书信集中,纽约大都会艺术博物馆的安娜·苏,从近千封书信中精心挑选了150多封,撷取了梵高在其中描写这些作品创作、构思过程的片段,以及他对艺术、艺术家、文学、宗教、景观等众多话题的独特见解,配以信中提到的画作以及书信原稿作为参照,向所有热爱梵高的人展示出了一个不一样的梵高。

在这本书里,梵高没有被生活琐事所侵扰,没有精神的痛苦与压力。在这里,梵高只属于绘画,属于艺术,属于那片金黄的麦田与飞过群鸦的天空。

作者简介

【作者介绍】

文森特·凡高(Vincent van Gogh,1853-1890),印象画派巨匠。1853年3月30日,生于荷兰布拉邦特。一生屡遭挫折,备尝艰辛。1890年7月29日,在法国美丽的瓦兹结束了年轻的生命,年仅37岁。

【编者介绍】

H.安娜?苏毕业于普林斯顿大学,拥有艺术和考古学的硕士学位。她曾参与过纽约大都会艺术博物馆、纽约大学艺术学院、普林斯顿大学艺术博物馆和哈佛大学等许多艺术项目,目前生活在纽约,为大都会艺术博物馆工作。

内页插图

目录

引言

第一部分 1876—1881

第二部分 1882

第三部分 1883

第四部分 1884—1887

第五部分 1888

第六部分 1889

第七部分 1890

参考书目

图片版权声明

精彩书摘

序言

对于许多人来说,文森特·梵高(1853—1890)完美诠释了什么是疯狂的天才艺术家。他因精神失常,割掉了自己的耳朵,本身就充满了传奇色彩,并助长了认为他如同荒野孤魂的观点——原始的冲动驱使着他,不可名状的恶魔纠缠着他。

说实话,文森特的一生的确过得很艰难。对世俗的憎恶,造就了他无可复制的艺术语言(尽管被后世竞相效仿),却也使他疏远了亲朋好友。频繁的精神崩溃困扰着他生命的最后几年,其中有情感问题的影响,但更有可能是因为癫痫病发作,或许年轻时染上的性病余威犹在,也加重了这种情况。情场失意的他,对数段情感纠葛做出的抉择都出奇地失败,最终只能接受做个单身汉的命运。三十七岁时,由于作品不被认可,长期与成功无缘,文森特的精神到了崩溃的边缘,最终持枪自残,不治而亡。

然而,梵高又是一个善于思考又富有智慧的人,能用三种语言雄辩而有力地表达自己。幸亏他的弟弟提奥·梵高和提奥的妻子约翰娜保存了完整的往来信件,我们才得以借此了解梵高。通过这几百多封信,我们能再次重塑出这个艺术家的形象,他的作品在他活着时一文不名,但到了今日却成了无价之宝。

与弟弟的关系对梵高有着非同寻常的意义,这在信件中显露无遗。他的信件绝大多数是写给提奥这个巴黎艺术商人的。尽管提奥从没真正帮这位兄长销售过任何作品,但确实介绍不善社交的文森特认识过一些艺术家。此外,提奥的金钱支持为文森特提供了颜料和画布。事实上,几乎写给提奥的每一封信里,都有要钱或确认收到近期汇款的内容。对于这位屡受困扰的兄长,提奥不懈的精神支持成了他生命的支柱。然而,文森特也不是一个被动的依赖者,相反,在信件中我们发现,和弟弟谈论个人和思想问题时,他始终是一个积极的对话者。

虽然梵高深谙文学和艺术史,但作为一个艺术家,他主要是自学成才,而且,从他早期的作品看,他并不算天赋异禀。他在人生最后几年爆发出的旺盛创造力——很多知名的作品创作于此间——要与之前他经历的诸多挣扎联系起来,才能被更好地理解。这些挣扎被事无巨细地记录在了信中,也从侧面体现了他为什么会对人物造型、透视等绘画技法有着固执的追求。

同时,书信中也记录了他绘画理念的进化过程。梵高对当时艺术名家作品的解读,比如米勒和德拉克罗瓦,表现了他独到、敏锐的观察力,而不是疯子的胡言乱语。而在他身上,艺术上的成熟又总是与那些卑微职业所激发的强烈职业道德感并存。“画家就得努力工作,像鞋匠那样”;“我耕耘着我的画布,就像(农民)耕种着土地”。

本书中节录的信件,无论是表现他彷徨思索与脾气暴戾,还是热情洋溢和哀痛欲绝,都旨在尽可能全面地重塑这位标志性艺术家的人生奥德赛。这些出自梵高之手的文字,配上他的画作,更为公正地诠释了他作品中的热情和愉悦,也纠正了他在大众眼中长久以来的“疯狂”形象。

第一部分

文森特·梵高直到二十五六岁时才找到他的人生使命——成为一名艺术家。此前,他涉足过艺术品买卖,还做过老师和各类神职。但即便是早期的信件,也能揭示出某些贯穿了他一生的个性。

其中最突出的一点就是,他总能在风景和自然中寻得心灵的慰藉和创作的灵感。他的信,无论寄自伦敦、海牙,还是欧洲北部,都充满了对周围环境诗情画意的描绘。在他的创作初期,这种田园牧歌般的情愫和虔诚的信仰结合在了一起(他父亲是一位牧师)。虽然文森特最终放弃了他的宗教信仰,但他对自然的热爱却丝毫未减。

青年时期,他的另一兴趣点是长期着迷于描绘乡村生活和体力劳动者。在比利时的矿区博里纳日,他短暂而尴尬地担任过传教士,速写下了矿工的日常生活场景;这些画作也是他辛酸地讲述矿工艰苦生活的最好注解。事实上,正是在此期间,他对神学的兴趣逐渐转向成为艺术家的雄心。

在梵高的一生中,尽管作品风格几经变化,但他却始终受到同一艺术风格的显著影响。特别值得一提的,是他对法国艺术家让-朗索瓦·米勒的敬仰之情,在他早期的信件和草图中以及他去世前几年成就最高的作品中,都有流露。米勒对农村生活深情而庄严的描绘,对梵高产生了巨大的影响。

最后,我们还能在他最早期的书信中,看到他和弟弟提奥之间的情谊。自从宣布成为艺术家之后,梵高几乎完全仰赖提奥对的他忠实支持。这份兄弟情谊,是梵高一生中意义最为重大的亲友关系,是他情感、思想和经济上的支柱,其重要程度无以复加。

[ 1875 年4 月18 日,伦敦] No.25

附上我的一幅小画,画于上周日,那天早上,房东太太的小女儿死了(她才十三岁)。我画的是斯特里汉姆公共绿地,一大片草木丰茂的绿地,橡树围绕,鲜花丛生。前一天夜里一直下雨,土地都湿透了,春天的嫩草清新鲜绿。

[ 1876 年4 月21 日,拉姆斯盖特] No.62

我真希望你也能看到学校窗外的风景。学校的房子坐落于一个广场(周围所有的房子看上去都一样,在这儿是司空见惯的事)。广场的中间是一大片草地,四周围着铁栅栏和丁香花丛,午休时,孩子们都在那儿玩耍。我所住房间的那幢房子,也在这个广场。

[ 1876 年5 月31 日,拉姆斯盖特] No.67

这个小素描画的是从学校窗户望出去的景色, 男孩们时常站在窗边,目送来探望他们的父母离开去车站。他们中一定有很多人对此情此景念念不忘。

这儿一周来阴雨连绵,特别是在黄昏时路灯亮起来,灯光在湿漉漉的路面上闪烁,你真该来看看。那阵子,斯多克斯先生时常发脾气,如果白天男孩们太吵,那他们晚饭时就领不到面包和茶了。

那时你就能看到,他们站在窗户旁边向外张望的可怜样子。他们每天唯一的指望就是食物和茶水,靠着这点儿补给挨过一天又一天。我也很想叫你看看他们走下阴暗的楼梯,穿过走廊走到餐桌边的样子。那里照耀着友谊的阳光。这里的洗漱间也很特别,地板已经朽掉,里面有六个水池,男孩们就在那里洗漱,昏暗的光线从破碎的玻璃窗投射进来,落在盥洗台上,这也是相当令人感伤的场景。我真想一个冬天都跟他们待在这里,要是那样,我就能真正体会到他们的感受了。男孩们把油渍弄到了寄给你的画上,你要原谅他们啊。

[ 1876 年11 月25 日,艾尔沃思] No.82

上周日晚上,我在泰晤士河畔彼得舍姆的一个小村子里。那天早晨,我在特楠格林的主日学校,太阳落山之时又赶到里士满,然后去了彼得舍姆。天黑得很早,我又不认识路。那段路可真是泥泞,路旁长满了疙疙瘩瘩的榆树和灌木丛,穿过一片土堤和山坡,终于看到了山坡下面一所透着灯光的小房子,我就跌跌撞撞地赶过去问路。但是没想到,原来在那条漆黑的路尽头,是那座漂亮的木制小教堂,透着温和的灯光。在那儿,我为他们诵读了《圣经》章节:《使徒行传V:14—16》《使徒行传XII:5—17》彼得出监的故事,然后又讲了约翰和泰亚根尼的事迹。一个从寄宿学校来的年轻女人在教堂里弹奏了簧风琴,她的学生也都在场倾听。

早晨去特楠格林的路上真是漂亮,栗树、晨曦和明亮的蓝天,映照在泰晤士河水面,草格外绿,周围回荡着教堂的钟声。

用户评价

说实话,拿到这本书的时候,我并没有抱太大的期望,但读完之后,完全颠覆了我的看法。它的叙事结构非常精巧,多线索的交织和推进处理得非常流畅,丝毫没有显得凌乱,反而让整个故事的脉络更加清晰、引人入胜。我特别欣赏作者在塑造人物性格时所展现出的那种复杂性和多面性,没有绝对的“好人”或“坏人”,每个人物都有其内在的驱动力和挣扎,这种真实感让人印象深刻。每一次阅读,我都能从中发现一些之前忽略的微妙之处,这说明这本书的层次感非常丰富,值得反复品味。它不仅仅是娱乐性的阅读材料,更像是一面镜子,映照出人性的幽微与广阔。

评分这本书真是令人爱不释手,我几乎是一口气把它读完了。每次翻开它,都像重新走进那个充满激情与挣扎的时代。作者对细节的捕捉能力简直令人叹为观止,那些人物的情感起伏、环境的描绘,都刻画得入木三分,让人仿佛身临其境,能够感受到字里行间流淌出的那种历史的厚重感。它不仅仅是讲述一个故事,更像是一部精心打磨的艺术品,文字的韵律和节奏感都拿捏得恰到好处,读起来非常享受。尤其是一些关键情节的转折,处理得既自然又出人意料,足见作者深厚的功力。这种沉浸式的阅读体验,在最近读过的许多书中是比较少见的,我强烈推荐给那些追求深度阅读体验的读者。

评分这本书的语言风格非常独特,有一种古典的韵味,但又丝毫没有晦涩难懂的感觉。作者巧妙地将优美的辞藻与简洁有力的叙述结合起来,使得阅读过程充满了愉悦感。我尤其喜欢作者在描绘场景时所使用的那些充满想象力的比喻和意象,它们极大地增强了文字的感染力,让那些静态的画面仿佛都活了起来。对于喜欢文字美感的读者来说,这本书绝对不容错过。每一次读到那些精彩的段落,我都会情不自禁地停下来,反复咀嚼其中的意味,生怕错过任何一个细微的美妙之处。这是一种精神上的滋养,让人在享受故事的同时,也提升了对语言艺术的鉴赏能力。

评分我一直认为,一本好书应该能够引发读者长久的思考,而这本书无疑做到了这一点。它探讨的主题宏大而深刻,触及了许多关于人性、命运和选择的永恒命题。作者并没有直接给出答案,而是通过引人入胜的情节和鲜活的人物,引导读者自己去探索和反思。这种开放性的处理方式,使得这本书的讨论价值极高,每次读完之后,我都会在脑海中留下许多挥之不去的疑问和感悟,并与身边的人热烈地讨论。它成功地在故事性与思想性之间找到了一个完美的平衡点,既保证了阅读的流畅性,又提供了足够的思考空间,实在是一部难得的佳作。

评分坦白讲,这本书的装帧和印刷质量也让人非常满意,纸张的手感和字体的选择都体现了出版方对读者的尊重。拿到它的时候,就感觉这是一本用心制作的典藏版本。内容上,它的情节推进节奏把握得极好,时而紧张激烈,时而又舒缓深沉,张弛有度,让人完全投入其中,很难从中抽离出来。作者对于细节的关注,使得整个世界观的构建无比扎实可信,你几乎可以闻到那个时代的气息,感受到人物的呼吸。总而言之,这是一次非常愉快的阅读旅程,我甚至有点舍不得读完它,因为我知道,一旦合上书页,那种沉浸式的体验便会暂时告一段落,只能期待着下一次重逢。

评分轻微磕碰 不是很介意还好 希望包装好点啊

评分买了梵高手稿和米开朗基罗手稿

评分买了梵高手稿和米开朗基罗手稿

评分好评好评好评好评好评好评。

评分好评好评好评好评好评好评。

评分此用户未填写评价内容

评分搞活动买的 包装非常差 破损很严重 差评!

评分轻微磕碰 不是很介意还好 希望包装好点啊

评分此用户未填写评价内容

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![凤凰文库·艺术理论研究系列:大众文化中的现代艺术 [Thomas Crow Modern Art in the Common Culture] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/12041912/5805def2Nac62a59d.jpg)