具体描述

编辑推荐

海报:

内容简介

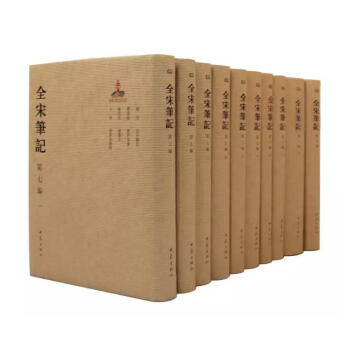

宋人笔记是中国古籍宝库中的一颗璀璨的明珠,也是宋代文献的重要组成部分,是了解中国古代文化和社会生活的宝贵资料,具有较高的史料和文化价值。全书采用繁体字竖排、新式标点。这些宋人笔记中,有些笔记尽管篇幅不多,但其内容涉及当时的社会经济、政治、生活习俗等,为后人留下了颇有价值的史料,弥足珍贵。

参加该书的整理点校者大都是在中国古代史和古代文学领域,尤其是唐、宋文学和史学方面研究成绩卓著者。

本书的编纂宗旨在于为学术界提供一套收罗齐全,便于查找和使用的宋人笔记资料。故全书不作繁琐校勘,以是非校为主。笔划小误显系误刻、误抄者,俓改之,不出校。其他错讹,据版本或他书校正,并附简明校勘记。所用工作底本以常见的通行本为主,以有价值的本子参校。

作者简介

朱易安,女,1955年生,上海人。现任上海师范大学人文学院古典文献学教授、博士生导师、古典文献学学科带头人。兼任古籍整理研究所所长、文化典籍系主任;女子文化学院院长,上海师范大学女性研究中心主任。早年由上海师范大学古典文献专业研究生毕业,获文学硕士学位。毕业后留校从事教学和科研工作,历任古籍整理研究所讲师、副教授等。

曾去日本昭和女子大学、早稻田大学做过访问学者。社会学术团体的兼职有中国唐代文学学会理事、中国李白研究会常务理事、中国杜甫研究会理事、中国韩愈研究会理事、中国李商隐研究会理事等。在国内外有关学术领域中有相当的影响。多年来给本科生和研究生开设过《中国文学史》、《中国古典文献学》、《目录学》、《版本学》、《中国诗学史料学》、《唐诗与中国文化》、《唐代文学文献学》、《唐诗学史》等课程。独立承担的《唐诗学发展史研究》课题曾获国家社科项目基金的资助;《唐诗与音乐》等数项课题曾获教育部全国高校古委会以及市教委的科研基金资助。

傅璇琮,1951年考入清华大学中文系,奠定学术基础。后因全国院系调整,转入北京大学中文系,1955年毕业留校任助教。因在政治运动遭受错误批判,被调至中华书局接受改造,并由此走上学术道路。历任中华书局总编辑、编审,国务院古籍整理出版规划小组秘书长、副组长,清华大学中文系兼职教授、中国社科院文学研究所兼职研究员,中央文史馆馆员。2008年3月起为清华大学中文系教授,博士生导师,清华大学古典文献研究中心主任。2016年1月23日15时14分,傅璇琮先生在北京逝世,享年83岁。

戴建国,男,1953年生,历史学博士,现任上海师大人文与传播学院教授、博士生导师、古籍研究所所长,宋史研究会副会长。

内页插图

目录

《第一编》

雲谷雜記

叢林盛事

諸蕃志

燕翼詒謀錄

《第二编》

洞天清録

善誘文

希通録

宜齋野乘

蒙韃備録

辛巳泣蘄録

蘆浦筆記

黑韃事略

朝野遺記

《第三编》

履齋示兒編

《第四编》

愧郯録

桯史

《第五编》

藏一話腴

吹劍録

吹劍續録

吹劍三録

吹劍四録

清夜録

螢雪叢説

負暄野録

《第六编》

考古質疑

開禧德安守城録

行營雜録

後村雜記

樵談

枯崖漫録

《第七编》

考古質疑

開禧德安守城録

行營雜録

後村雜記

樵談

枯崖漫録

《第八编》

宣政雜録

深雪偶談

游宦紀聞

密齋筆記

江行雜録

坦齋通編

腳氣集

《第九编》

困學紀聞

《第十编》

齊東野語

精彩书摘

人与物同

贪生畏死,人与物同也。爱恋亲属,人与物同也。当杀戮而痛苦,人与物同也。所以不同者,人有智,物则无智。人能言,物则不能言。人之力强,物之力则微弱。人以其无智〖=B60〗一〖=B61〗〖=B2〗一〖=B3〗人以其无智‘人’,按文义当作‘物’。〖=B4〗,不能自蔽其身。以其不能言,而不能告诉。以其力之微弱,不能胜我。因谓物之受生,与我轻重不等,遂杀而食之。凡一饮一食,不得肉则不美。至于办一食,又不止杀一物也。食鸠、鸽、〖=SS〗灀〖=SE〗、〖=B11〗雀者,杀十余命,方得一羹。食蚌、蛤、虾、蚬者,杀百余命,方得一羹。又有好美味求适意者,则不止据现在之物,顺平常之理,杀而食之。或驱役奴隶,远致异品,或畜养鸡、鱼、犬、彘,择肥而旋杀。生蟹投糟,欲其味入。鞭鱼造脍,欲有经纹。聚炭烧蚌,环火逼羊。开腹取胎,刺喉沥血。作计烹煎,巧意鬭飣,食之既饱则扬扬自得,少不如意则怒骂庖者。嗟乎!染习成俗,见闻久惯,以为饮食合当如此,而不以为怪。深思痛念,良可惊惧。县令俞伟撰。

超然居士六法图

日用八如

无私如天地,光明如日月,静重如须弥,深广如大海,无住如虚空,随顺如流水,荣辱如空华,寃亲如梦幻。守此八如,一生事毕。

自警八莫

心念莫妄想,光阴莫闲过,名利莫贪求,嗔怒莫恣纵,见人莫妬忌,世财莫常守,强梁莫恃赖,临事莫害人。守此八莫,一生安乐。

作官十宜

百姓宜安,刑罚宜省,税歛宜薄,寃抑宜察,追呼宜简,判决宜审,用度宜节,兴作宜谨,燕会宜戒杀,思患宜豫防。守此十宜,治道尽矣。

处世十当

习气当除,心行当息,诸恶当断,众善当行,五欲当减,三业当净,盈满当畏,危难当救,善事当成就,为人当竭力。守此十当,生死无愧。

对治十常

居富贵常怜穷困,受快乐常恐灾祸,见在常生知足,未来常思戒惧,寃结常求解免,衣食常思来处,起念常教纯正,出语常思因果,逆境常当顺受,动静常付无心。守此十常,更无烦恼。

悲誓十愿

愿一切人安乐,愿一切人离苦,愿难行能行,愿难舍能舍,愿难忍能忍,愿难信能信,愿除憎爱,愿无欺诳,愿常满人意,愿常依本分。守此十愿,贤行必成。

好生之德

天地以好生为德,故羽毛鳞介无一不遂其性。诸佛以慈悲为念,故蠢动含灵无一不适其情。此无他,只是存心广大。一切众生,皆吾爱子。一切血属,皆吾性命。则放生讵可缓耶?世人当知戒杀,止足以解物之寃,若能放生,不唯与物为恩,又集无穷之福。今人处世,岂无所愿,子孙则欲其昌荣,名利则欲其超胜,以至学道学佛,必欲善行圆满,早成正觉。余见世人皇皇百计求是数者,无一如意。曾未知放生因果,其效甚速,不观古人已验之事,难发好生慈悲之心。汉杨寳救一黄雀,报以玉环,令生清白子孙。其后震、秉、赐、彪,四世三公。覩前人子孙昌荣如此,则凡为子孙计者,可不以放生为急乎?宋莒公戏编竹桥,以度羣蚁,遂魁天下,福禄寿考,当世无比。覩前人名利超胜如此,则凡为名利计者,可不以放生为急乎?孙真人解衣赎蛇,得水府活人之方,遂登仙籍。寿禅师盗钱放生,恬不畏死,遂为大善知识。则道佛之获报应,又如何耶?且放生之门,非止一端,或举于四月八日供佛之时,或施于庆诞日祝寿之际,或遇本命,或因疾病,或过门而怜其无辜,或出路而见其可悯,皆因果也。会稽丁鋭撰。

司马温公训俭

孔子曰:‘奢则不逊,俭则固,举其不逊也宁固。’又曰:‘与其奢也宁俭。’又曰:‘以约失之者,鲜矣。’又曰:‘士志于道而耻恶衣恶食者,未足与议也。’古人以俭为美德,今人以俭相耻病。嘻!异哉。昔张文节知白为相,自奉养如河阳掌书记时,所亲或规之曰:‘公受俸不少,而自奉如此,虽自信清约,外人颇有公孙布被之讥。公宜少从众。’公叹曰:‘吾今日之俸,虽举家衣锦玉食,何患其不能。顾人之常情,由俭入奢易,由奢入俭难。吾今日之俸,岂能常有,身岂能常存,一旦异于今日,家人习奢已久,不能顿俭,必至失所。岂若吾居位去位、身存身亡如一日乎?’呜呼!贤者之深谋远虑,岂庸人所及哉!御孙曰:‘俭,德之共也;侈,恶之大也;共,同也。’言有德者皆从俭来也。夫俭则寡欲。君子寡欲,则不役于物,可以直道而行;小人寡欲,则能谨身节用,远罪丰家。故曰:俭德之共也。侈则多欲。君子多欲,则贪慕富贵,枉道速祸;小人多欲,则多求妄用,败家丧身。是以居官必贿,居乡必盗,故曰:侈,恶之大也。丹穴老人曰:知温公之训俭,又当知其所以俭。俭之中礼,人皆悦服;俭不中礼,人皆鄙之。故处己以俭,谓之德;待人以俭,谓之鄙。予恐世人守温公之训驯,致于鄙吝悭啬也。故云尔。

……

用户评价

这套笔记的装帧和排版,我必须得提一下。我手里拿的这本,纸张的手感非常温润,字体选择也大气得体,即便是面对大量引文和晦涩的古语,阅读体验依然保持在了一个很高的水平。这对于一套动辄需要耗费大量心力的学术性阅读材料来说,是至关重要的。很多出版社为了追求速度和成本,往往会牺牲阅读的舒适度,但这部作品的编者和出版方显然意识到了这一点。尤其是那些需要对照阅读的篇章,清晰的页眉和便捷的索引系统,极大地降低了查阅的难度。我特别喜欢那些经过仔细梳理和注释的段落,很多原本需要我花费大量时间去查阅的典故或人物背景,都在脚注中得到了清晰的解释,这使得我作为一个非专业研究者,也能相对顺畅地跟上作者的思路,不至于在浩瀚的宋代知识海洋中迷失方向。可以说,这套书的物质形态,完美地承载了其精神内容的厚重。

评分说实在话,接触这套笔记,起初是带着一种“完成任务”的心态去翻阅的,毕竟宋代笔记的体量着实惊人,内容包罗万象,很容易让人望而却步。但随着深入,我逐渐被那种细碎而又精妙的叙事方式深深吸引住了。它不像正史那样宏大叙事,而是从生活的边角料里,挖掘出那个时代的脉络。比如某一篇记录了当时士人如何品鉴一壶好茶的细节,从水源到火候,从茶具的材质到冲泡的次数,那种极致的审美追求,让人不得不惊叹于古人的生活艺术。又比如,有些笔记记载了地方风俗的奇闻异事,虽然真假难辨,但其价值恰恰在于它们保留了民间记忆的碎片,是官方文献触及不到的柔软角落。读着这些文字,我常常会忍不住思考:我们现代人,是不是在追求效率和宏伟目标的过程中,遗失了对微小事物的那份专注和敬畏?这套书,像是一剂清醒剂,提醒我们,真正的文化深度,往往藏在那些看似不经意的小事之中。

评分坦白讲,宋代笔记的魅力,就在于它的“非主流”性。它提供了一种视角,与我们习惯于从科举、战争或帝王更迭中去理解宋朝历史的传统路径截然不同。通过这些士人零散的记录,我看到了一个更加鲜活、更富有人情味的宋代社会。有关于友朋之间的相互调侃和戏谑,有对友人仕途不顺的扼腕叹息,甚至还有一些关于梦境的记录,充满了象征主义的色彩。这些内容,仿佛是那个时代精英阶层私密的日记本被公之于众,让我们得以窥见他们卸下官袍后的真实面貌——他们的焦虑、他们的快乐、他们的哲学思辨,都变得触手可及。这种由点及面的重构,比任何官方史书都要来得生动有力,它让我对“文人士大夫”这个群体有了更立体、更复杂,也更富有人性的理解。

评分这套《全宋笔记》系列,虽然我手头没有翻到第七编的精装本,但就之前读过的几卷来看,它简直是宋代文人精神世界的百科全书。每一篇笔记的背后,都仿佛能看到一位士大夫在昏黄的灯火下,蘸墨沉思的模样。我特别欣赏它那种不加修饰的真实感,无论是记录对某个古籍版本的研究心得,还是对官场世态的冷峻观察,抑或是对山水田园的片刻抒怀,都带着那个时代独有的温度和质感。我印象最深的是其中几则关于禅宗公案的记录,那些看似晦涩的对话,在笔记的衬托下,突然间变得灵动起来,像是透过历史的迷雾,听到古人的智慧在耳边回响。整理者对文献的考据也极为严谨,那些繁复的引注和校勘,体现了极高的学术功底,让读者在享受阅读乐趣的同时,也能信赖其内容的可靠性。每次合上书卷,总有一种穿越时空的满足感,仿佛与千年前的先贤们进行了一场深入的、私密的对话。这不仅仅是史料的堆砌,更是对一个黄金时代精神风貌的立体呈现。

评分对我而言,阅读这套书,更像是一场漫长的、沉浸式的文化考古。那些记录下的关于建筑、医学、天文甚至民间巫术的只言片语,无不体现着宋代在诸多领域的探索精神和兼收并蓄的胸襟。比如,有几则关于某一处园林布局的详细描述,即便今日我们想去复原当时的场景,也需仰赖这些精妙的文字。它们不只是描述了建筑本身,更融入了园主人的情怀和对天地自然的理解。这种将艺术、哲学与生活实践融为一体的特质,是宋学光芒万丈的重要原因之一。我甚至觉得,光是品味其中对于“物”的精细描摹,就能让人对中国传统文化中“格物致知”的追求,有一个更深层次的感悟。这是一套需要反复咀嚼、时常翻阅的书籍,每一次重读,都能在旧的文本中发现新的意味,其价值经得起时间的考验。

评分好好好好好好好好好好好

评分好书,值得收藏

评分好书,真的挺好。

评分给力!给力!给力!给力!给力!给力!给力!给力!

评分好好好好好好好好好好好

评分好书,值得收藏

评分纸质印刷一般

评分好好好好好好好好好好好

评分《全宋笔记》是中国宋代文史学界继《全宋诗》和《全宋文》后第三部大型总集,尽管目前初结硕果,只出版了第一编,且不可避免的存在一些错标、断句舛错等缺点,但按照编纂者的计划,全书约分10编,用五六年的时间全部完成这项工作,笔者相信,随着编纂者逐渐积累经验,点校者逐步提高水平,届时一定会将一部全新的高质量的文献总集奉献给广大读者

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有