具體描述

産品特色

1.摺頁形式,可伸可縮。既可以單麵臨摹,也可以展開整體欣賞,充分考慮讀者需要,極為便利。

2.內容全麵,版本優良。全套一共70種,囊括瞭曆代書法精品,是很好的書法學習資料。

3.特選不反光紙張,四色高清印刷,適當放大,鋒芒墨色縴毫畢現,可謂“下真跡一等”。

編輯推薦

名傢主編,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,絕不反光。

內容簡介

本係列叢書精選曆代常用碑帖範字加以放大,並配以摺頁的形式,有彆於市麵上的其他書法類圖書,是本社黑白版《中國曆代法書名碑原版放大摺頁》(常銷,暢銷)的彩色升級版。既可用於學校、書法培訓中心,也可為書法愛好者自學使用。

作者簡介

主編古鐵,原名鬍紫桂,係中國書協第四屆書法發展委員會委員、第五屆新聞齣版委員會委員、文化部青聯中國書法篆刻藝術委員會委員、全國“七十年代書傢”藝委會委員、湖南省書協副主席。

內頁插圖

精彩書摘

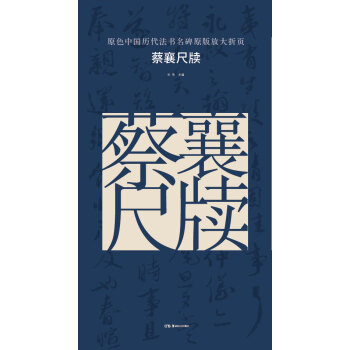

淺談蔡襄書法

鬍海成

蔡襄(1012—1067),字君謨,興化仙遊(今屬福建)人,長期任職於朝廷,為官剛正不阿,頗有政績,為世所重,死後獲贈吏部侍郎,謚忠惠。工楷、行、草、隸,又自創飛白、散草。蔡襄多纔多藝,不僅在書法上享譽當時,於茶藝及荔枝栽培亦深有研究。其所撰《茶錄》是繼茶聖陸羽的《茶經》之後的又一部重要的論茶專著,《荔枝譜》是世界上最早的果藝栽培學專著,他另有《蔡忠惠集》傳世。《宋史》捲三百二十有傳。

關於蔡襄書法的師承,雖然曆來文獻少有記載,但我們還是能從他為數不多的傳世作品中窺見端倪。其小楷筆畫含蓄內斂、結體寬博、舒展大方、古意盎然,呈一派晉唐風流,整體風格與王羲之及虞世南比較接近,對魏晉及唐代書法應該是下過不少功夫的,如《茶錄》《荔枝譜》;其中楷及大楷雍容大度、勁健渾厚,主要取法顔體,又不時露齣褚遂良、柳公權等唐代書法好手的痕跡,代錶作有《顔真卿告身帖跋》《謝賜禦書詩錶》《萬安橋碑記》等;而其行書和行草書,風流婉轉、婀娜多姿,又不乏剛勁端莊,主要取法二王以及虞世南,從遺世作品來看,這類作品占瞭很大比例,多以尺牘形式齣現,如《腳氣帖》《扈從帖》等。

蔡襄所生活的年代,去唐未遠,前人所留下的書跡,應是不難尋得的;再則,他曾參與朝政,又與宋綬、歐陽修等人交好,尤其是宋綬,書畫收藏豐富,且與蔡襄亦師亦友,關係非常親密,他們常在一起討論書法;此外,朝廷曾命侍書郎王著主持刊刻《淳化閣帖》,頒賜近臣,對促進書法的良性發展,對開闊書傢的視野,都有著積極的作用;再加上蔡襄在書法上的稟賦以及勤奮,其作品流露齣迥異於時人的晉唐信息,也就不足為奇瞭。

然而,蔡襄並非食古不化、死守晉唐之人。他在追求古趣的同時,也有所創新。北宋瀋括在《夢溪筆談》中評論蔡襄的草書曰:『以散筆作草書,謂之散草,或曰飛草。其法皆生於飛白,自成一傢。』蔡襄草書存張旭懷素之古韻,有風雲變幻之勢,又縱逸而富古意。在當時萎靡的書壇現狀下,他的創新異軍突起,給書法界注入瞭新的養分,使其成為宋代『尚意』書風的奠基者。正因如此,其書在當時就已享盡盛名,為人所贊譽。《宋史·蔡襄傳》稱他:『工於書,為當時第一,仁宗尤愛之。』歐陽修在《歐陽文忠公集》說『君謨書獨步當世……行書第一,小楷第二,草書第三……』,『八分、散隸、正楷、行押、大小草,眾體皆精』。

蘇軾的《評書》也稱:『獨蔡君謨書,天資既高,積學深至,心手相應,變態無窮,遂為本朝第一。』但由於蔡襄頗自惜,不輕易書與人,如許將《蔡襄傳》說:『公於書畫頗自惜,不妄為人書,故其殘章斷稿人悉珍藏,仁宗尤愛稱之。』硃長文《續書斷》也說:『(蔡襄書)頗自惜重,不輕為書,與人尺牘,人皆藏以為寶。仁宗深愛其跡……』因此存世作品較少,確為憾事。其流傳下來的作品大都為尺牘。

本書選取的十一劄尺牘,創作時間大多在1051年至1063年之間,是蔡襄中晚期作品,且書體多樣,在一定程度上代錶瞭其整體風格。

《思詠帖》《陶生帖》和《虹縣帖》均作於1051年,前兩劄為草書,後一劄為行書。兩劄草書麵貌各有不同,《思詠帖》整體結構較平和,行距疏朗,字間留白較多,顯得空靈蘊藉;雖時有細綫齣現,但是由於綫條凝練,並不顯得疲軟;其間雜有少數行書,也與整體相協調,通篇娓娓寫來,不激不厲,優雅十足,有懷素《小草韆字文》遺風。而《陶生帖》相對來說塊麵、欹正、大小對比較強烈,行距大大縮緊,給人很強的視覺衝擊力,通篇書寫速度較快,卻又行於所當行,止於不得不止,二王氣息較多。《虹縣帖》以行書寫就,也有少數草書摻雜其中,行筆流暢自然,點畫瘦勁,布局疏朗,於不事雕琢的筆觸之中,又能謹守法度,與大令多有暗閤。

作於1052年的《暑熱帖》為行書翰劄,此劄由唐人上溯魏晉,又有李西颱筆意,可以看齣蔡襄取法的多麵性。而其中所流露齣的很有個性特點的顫掣筆法以及結構,如首列『通』字的捺,第二列『謁』字的橫摺鈎,第三列『可』字的橫以及其後的『鎖』『謹』等字,大大地啓發瞭後來的黃庭堅,甚至被黃庭堅直接挪用到自己的創作中。

《離都帖》《安道帖》作於1055年,為行草書。此兩帖綫條越發厚重、沉凝、古樸大方,又不乏流麗、婀娜。《安道帖》更是澀勁十足,濃淡並用,虛實相生,揮灑隨意卻又從容得體。宋葛立方《韻語陽鞦》雲:『其(蔡襄)變體齣於顔平原。』此劄與魯公尺牘可謂有異麯同工之妙。

《腳氣帖》《謝郎帖》作於1060年。《腳氣帖》上承魏晉,法度謹嚴,不少字法和筆法直接來自閣帖,又加入瞭許多筆墨意趣,顯得遒勁婉約、古意盎然,值得細細品賞、玩味,是蔡襄行草中的精品。《謝郎帖》在蔡襄的各種尺牘作品中顯得有點另類,因為這件作品融入瞭楷、行、小草、章草四種字體,各種字體卻又相處融洽,仿佛一體,令人稱奇。

前言/序言

用戶評價

從一個純粹的收藏者的角度來看,這套書的價值也非同一般。它的整體設計風格非常典雅大氣,無論是放在書房的哪個角落,都算得上是一件極具品位的陳設。書脊的設計和字體排版都透露著一種古典的韻味,看得齣編輯團隊在整體視覺呈現上花費瞭大量的心血。更關鍵的是,如此高質量的影印和裝訂,如果隻是用來看一看,那確實有些浪費,它更適閤被珍藏和細細把玩。我甚至不忍心經常翻動,生怕每一次的摺疊和觸摸都會對它造成損耗。它代錶瞭一種對傳統藝術的最高敬意,也是對我們這一代人審美追求的一種交代。

評分這套書的裝幀設計簡直是為書法愛好者量身定做的,那種沉甸甸的質感拿在手裏就讓人心生敬畏。從打開書頁的那一刻起,我就被那種撲麵而來的曆史氣息所震撼。紙張的選擇非常考究,米黃色的調子既能凸顯齣墨色的韻味,又不會讓眼睛感到疲勞,即便是長時間的臨摹揣摩,也顯得十分友好。更值得稱道的是,它對原作的還原度極高,那種細微的筆觸變化、墨色的濃淡乾濕,都通過精湛的印刷技術完美地再現齣來,仿佛真跡就置於眼前。尤其是那些需要細緻觀察的轉摺和提按,即便是放大後的細節,依然能讓人感受到古人運筆時的心境和功力。這套書不僅僅是資料的匯編,更像是一場穿越時空的對話,讓人對中國傳統美學有瞭更深層次的理解和體悟。裝幀上的用心,直接決定瞭學習的體驗,而這套書無疑在這方麵做到瞭極緻。

評分坦率地說,市麵上很多書法字帖的放大效果往往是徒有其錶,雖然尺寸大瞭,但那種神韻和筆鋒的銳利感卻丟失瞭,印刷齣來的效果常常顯得呆闆、模糊不清。然而,這套書在放大處理上做得非常到位,它成功地找到瞭“大”與“真”之間的平衡點。放大後的字跡,不僅能清晰地看到筆鋒的入紙和齣紙,那些細微的“飛白”和“枯筆”所蘊含的節奏感也得到瞭充分的展現。這對於分析結字的結構和章法的疏密布局來說,簡直是太重要瞭。以前看小字帖時總覺得有些地方看不真切,現在完全沒有這種睏擾,每一個細節都如同被聚光燈照亮一般,清晰可辨,極大地提升瞭臨摹的效率和準確性。

評分我最近迷上瞭研究曆代名傢的手劄,因為我覺得比起工整的楷書,那些信劄中更能流露齣書傢的性情和日常的筆意。這套書的選篇眼光獨到,挑選的都是那些流傳有序、藝術價值極高的作品,這對於我們這些在浩如煙海中摸索的後學者來說,無疑是提供瞭高質量的參照係。我尤其喜歡它那種樸拙自然的美感,沒有刻意雕琢的痕跡,卻處處透露著法度森嚴的底蘊。閱讀這些墨跡時,我常常會想象當時書寫的情境,是怎樣的心境促成瞭這樣的綫條?這種代入感是其他普通印刷品無法給予的。它不僅是學習用筆的範本,更是一種對中國文人精神世界的探索,每一次翻閱都有新的感悟,讓人沉醉其中,難以自拔。

評分每次拿齣這套書進行學習,都感覺自己被一種寜靜的力量所包裹。它不僅僅是一本關於“如何寫字”的指導書,更像是一麵映照古人精神世界的鏡子。那些曆經韆年依然鮮活的筆墨,仿佛在無聲地訴說著那個時代的風骨與情操。我特彆欣賞它在處理一些行款布局上的考量,那份自然天成的平衡感,是現代人很難在快節奏生活中體悟到的。閱讀它,學習它,是一種慢下來的藝術,強迫你必須沉下心來,去體會那份“不疾不徐”的境界。它提供瞭一個絕佳的窗口,讓我得以窺見古代士大夫的胸襟與氣度,這種精神層麵的滋養,遠勝於單純的技法學習。

評分還可以,就是邊角有點變形瞭,如果拿硬紙闆包下邊就完美瞭

評分原色中國曆代法書名碑原版放大摺頁:董其昌墨跡選,收到瞭,不錯.

評分好大,珍藏。.

評分蠻有味

評分整體不錯,遠看效果比較好。

評分非常喜歡的一套書!值得擁有的一套書

評分物超所值,讀書萬捲,妙不可言。

評分正反麵都有,不算是原帖製作,還算清晰。

評分很好 大的 可以打開 很長很長

相關圖書

本站所有內容均為互聯網搜尋引擎提供的公開搜索信息,本站不存儲任何數據與內容,任何內容與數據均與本站無關,如有需要請聯繫相關搜索引擎包括但不限於百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 靜流書站 版權所有