具体描述

产品特色

1.折页形式,可伸可缩。既可以单面临摹,也可以展开整体欣赏,充分考虑读者需要,极为便利。

2.内容全面,版本优良。全套一共70种,囊括了历代书法精品,是很好的书法学习资料。

3.特选不反光纸张,四色高清印刷,适当放大,锋芒墨色纤毫毕现,可谓“下真迹一等”。

编辑推荐

名家主编,形式便利,版本精良,高清放大,印刷精美,绝不反光。

内容简介

本系列丛书精选历代常用碑帖范字加以放大,并配以折页的形式,有别于市面上的其他书法类图书,是本社黑白版《中国历代法书名碑原版放大折页》(常销,畅销)的彩色升级版。既可用于学校、书法培训中心,也可为书法爱好者自学使用。

作者简介

主编古铁,原名胡紫桂,系中国书协第四届书法发展委员会委员、第五届新闻出版委员会委员、文化部青联中国书法篆刻艺术委员会委员、全国“七十年代书家”艺委会委员、湖南省书协副主席。

内页插图

精彩书摘

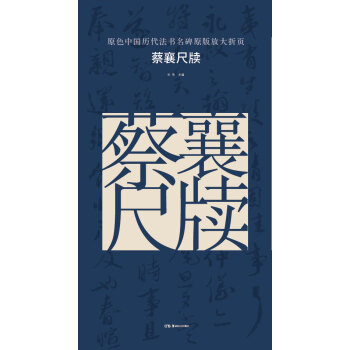

浅谈蔡襄书法

胡海成

蔡襄(1012—1067),字君谟,兴化仙游(今属福建)人,长期任职于朝廷,为官刚正不阿,颇有政绩,为世所重,死后获赠吏部侍郎,谥忠惠。工楷、行、草、隶,又自创飞白、散草。蔡襄多才多艺,不仅在书法上享誉当时,于茶艺及荔枝栽培亦深有研究。其所撰《茶录》是继茶圣陆羽的《茶经》之后的又一部重要的论茶专著,《荔枝谱》是世界上最早的果艺栽培学专著,他另有《蔡忠惠集》传世。《宋史》卷三百二十有传。

关于蔡襄书法的师承,虽然历来文献少有记载,但我们还是能从他为数不多的传世作品中窥见端倪。其小楷笔画含蓄内敛、结体宽博、舒展大方、古意盎然,呈一派晋唐风流,整体风格与王羲之及虞世南比较接近,对魏晋及唐代书法应该是下过不少功夫的,如《茶录》《荔枝谱》;其中楷及大楷雍容大度、劲健浑厚,主要取法颜体,又不时露出褚遂良、柳公权等唐代书法好手的痕迹,代表作有《颜真卿告身帖跋》《谢赐御书诗表》《万安桥碑记》等;而其行书和行草书,风流婉转、婀娜多姿,又不乏刚劲端庄,主要取法二王以及虞世南,从遗世作品来看,这类作品占了很大比例,多以尺牍形式出现,如《脚气帖》《扈从帖》等。

蔡襄所生活的年代,去唐未远,前人所留下的书迹,应是不难寻得的;再则,他曾参与朝政,又与宋绶、欧阳修等人交好,尤其是宋绶,书画收藏丰富,且与蔡襄亦师亦友,关系非常亲密,他们常在一起讨论书法;此外,朝廷曾命侍书郎王著主持刊刻《淳化阁帖》,颁赐近臣,对促进书法的良性发展,对开阔书家的视野,都有着积极的作用;再加上蔡襄在书法上的禀赋以及勤奋,其作品流露出迥异于时人的晋唐信息,也就不足为奇了。

然而,蔡襄并非食古不化、死守晋唐之人。他在追求古趣的同时,也有所创新。北宋沈括在《梦溪笔谈》中评论蔡襄的草书曰:『以散笔作草书,谓之散草,或曰飞草。其法皆生于飞白,自成一家。』蔡襄草书存张旭怀素之古韵,有风云变幻之势,又纵逸而富古意。在当时萎靡的书坛现状下,他的创新异军突起,给书法界注入了新的养分,使其成为宋代『尚意』书风的奠基者。正因如此,其书在当时就已享尽盛名,为人所赞誉。《宋史·蔡襄传》称他:『工于书,为当时第一,仁宗尤爱之。』欧阳修在《欧阳文忠公集》说『君谟书独步当世……行书第一,小楷第二,草书第三……』,『八分、散隶、正楷、行押、大小草,众体皆精』。

苏轼的《评书》也称:『独蔡君谟书,天资既高,积学深至,心手相应,变态无穷,遂为本朝第一。』但由于蔡襄颇自惜,不轻易书与人,如许将《蔡襄传》说:『公于书画颇自惜,不妄为人书,故其残章断稿人悉珍藏,仁宗尤爱称之。』朱长文《续书断》也说:『(蔡襄书)颇自惜重,不轻为书,与人尺牍,人皆藏以为宝。仁宗深爱其迹……』因此存世作品较少,确为憾事。其流传下来的作品大都为尺牍。

本书选取的十一札尺牍,创作时间大多在1051年至1063年之间,是蔡襄中晚期作品,且书体多样,在一定程度上代表了其整体风格。

《思咏帖》《陶生帖》和《虹县帖》均作于1051年,前两札为草书,后一札为行书。两札草书面貌各有不同,《思咏帖》整体结构较平和,行距疏朗,字间留白较多,显得空灵蕴藉;虽时有细线出现,但是由于线条凝练,并不显得疲软;其间杂有少数行书,也与整体相协调,通篇娓娓写来,不激不厉,优雅十足,有怀素《小草千字文》遗风。而《陶生帖》相对来说块面、欹正、大小对比较强烈,行距大大缩紧,给人很强的视觉冲击力,通篇书写速度较快,却又行于所当行,止于不得不止,二王气息较多。《虹县帖》以行书写就,也有少数草书掺杂其中,行笔流畅自然,点画瘦劲,布局疏朗,于不事雕琢的笔触之中,又能谨守法度,与大令多有暗合。

作于1052年的《暑热帖》为行书翰札,此札由唐人上溯魏晋,又有李西台笔意,可以看出蔡襄取法的多面性。而其中所流露出的很有个性特点的颤掣笔法以及结构,如首列『通』字的捺,第二列『谒』字的横折钩,第三列『可』字的横以及其后的『锁』『谨』等字,大大地启发了后来的黄庭坚,甚至被黄庭坚直接挪用到自己的创作中。

《离都帖》《安道帖》作于1055年,为行草书。此两帖线条越发厚重、沉凝、古朴大方,又不乏流丽、婀娜。《安道帖》更是涩劲十足,浓淡并用,虚实相生,挥洒随意却又从容得体。宋葛立方《韵语阳秋》云:『其(蔡襄)变体出于颜平原。』此札与鲁公尺牍可谓有异曲同工之妙。

《脚气帖》《谢郎帖》作于1060年。《脚气帖》上承魏晋,法度谨严,不少字法和笔法直接来自阁帖,又加入了许多笔墨意趣,显得遒劲婉约、古意盎然,值得细细品赏、玩味,是蔡襄行草中的精品。《谢郎帖》在蔡襄的各种尺牍作品中显得有点另类,因为这件作品融入了楷、行、小草、章草四种字体,各种字体却又相处融洽,仿佛一体,令人称奇。

前言/序言

用户评价

坦率地说,市面上很多书法字帖的放大效果往往是徒有其表,虽然尺寸大了,但那种神韵和笔锋的锐利感却丢失了,印刷出来的效果常常显得呆板、模糊不清。然而,这套书在放大处理上做得非常到位,它成功地找到了“大”与“真”之间的平衡点。放大后的字迹,不仅能清晰地看到笔锋的入纸和出纸,那些细微的“飞白”和“枯笔”所蕴含的节奏感也得到了充分的展现。这对于分析结字的结构和章法的疏密布局来说,简直是太重要了。以前看小字帖时总觉得有些地方看不真切,现在完全没有这种困扰,每一个细节都如同被聚光灯照亮一般,清晰可辨,极大地提升了临摹的效率和准确性。

评分每次拿出这套书进行学习,都感觉自己被一种宁静的力量所包裹。它不仅仅是一本关于“如何写字”的指导书,更像是一面映照古人精神世界的镜子。那些历经千年依然鲜活的笔墨,仿佛在无声地诉说着那个时代的风骨与情操。我特别欣赏它在处理一些行款布局上的考量,那份自然天成的平衡感,是现代人很难在快节奏生活中体悟到的。阅读它,学习它,是一种慢下来的艺术,强迫你必须沉下心来,去体会那份“不疾不徐”的境界。它提供了一个绝佳的窗口,让我得以窥见古代士大夫的胸襟与气度,这种精神层面的滋养,远胜于单纯的技法学习。

评分这套书的装帧设计简直是为书法爱好者量身定做的,那种沉甸甸的质感拿在手里就让人心生敬畏。从打开书页的那一刻起,我就被那种扑面而来的历史气息所震撼。纸张的选择非常考究,米黄色的调子既能凸显出墨色的韵味,又不会让眼睛感到疲劳,即便是长时间的临摹揣摩,也显得十分友好。更值得称道的是,它对原作的还原度极高,那种细微的笔触变化、墨色的浓淡干湿,都通过精湛的印刷技术完美地再现出来,仿佛真迹就置于眼前。尤其是那些需要细致观察的转折和提按,即便是放大后的细节,依然能让人感受到古人运笔时的心境和功力。这套书不仅仅是资料的汇编,更像是一场穿越时空的对话,让人对中国传统美学有了更深层次的理解和体悟。装帧上的用心,直接决定了学习的体验,而这套书无疑在这方面做到了极致。

评分从一个纯粹的收藏者的角度来看,这套书的价值也非同一般。它的整体设计风格非常典雅大气,无论是放在书房的哪个角落,都算得上是一件极具品位的陈设。书脊的设计和字体排版都透露着一种古典的韵味,看得出编辑团队在整体视觉呈现上花费了大量的心血。更关键的是,如此高质量的影印和装订,如果只是用来看一看,那确实有些浪费,它更适合被珍藏和细细把玩。我甚至不忍心经常翻动,生怕每一次的折叠和触摸都会对它造成损耗。它代表了一种对传统艺术的最高敬意,也是对我们这一代人审美追求的一种交代。

评分我最近迷上了研究历代名家的手札,因为我觉得比起工整的楷书,那些信札中更能流露出书家的性情和日常的笔意。这套书的选篇眼光独到,挑选的都是那些流传有序、艺术价值极高的作品,这对于我们这些在浩如烟海中摸索的后学者来说,无疑是提供了高质量的参照系。我尤其喜欢它那种朴拙自然的美感,没有刻意雕琢的痕迹,却处处透露着法度森严的底蕴。阅读这些墨迹时,我常常会想象当时书写的情境,是怎样的心境促成了这样的线条?这种代入感是其他普通印刷品无法给予的。它不仅是学习用笔的范本,更是一种对中国文人精神世界的探索,每一次翻阅都有新的感悟,让人沉醉其中,难以自拔。

评分印刷质量很好,很清晰

评分物超所值,读书万卷,妙不可言。

评分蛮有味

评分印刷很好,不错的书!

评分经典名帖学习书法名师

评分此用户未填写评价内容

评分一个系列必须凑齐,都不可或缺。要认真学习模仿。

评分色彩饱和度不够,字迹有粗糙之感,虽质不优

评分原色中国历代法书名碑原版放大折页:怀素自叙帖,书不错。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有