具体描述

产品特色

编辑推荐

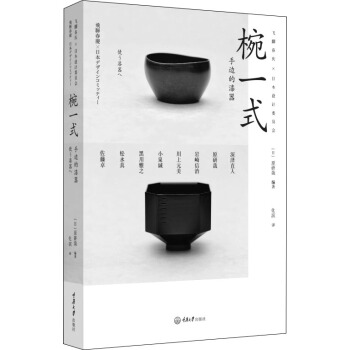

饭碗盛饭,汁椀(汤碗)喝汤,是日本人的传统。饭碗是日常生活中常见的瓷器。汁椀则是日常生活中常见的漆器。一只精美的汁椀,一只与其相配的饭碗,再摆上一副筷子,呈现在托盘之上,这样便可成为“一式(一套)”。

这也是该书的主旨——与八位日本设计大师、八位飞驒春庆工艺传人一起探索食用器物的神髓。

注释:1.日文中“椀”与“碗”分别指使用木胎或瓷土制作而成的餐具或茶具。因此偏旁分别使用“木”和“石”以示制作材料的差异。

汁椀是日常生活中每天都会使用到的漆器,它和饭碗一样,都是用手捧着,都会与双唇发生接触。汁椀的特别之处就在于它的边缘会直接入口,使用的人则享受热腾腾的汤汁。传统的日本饮食中一定会使用到筷子,而汁椀所使用的漆料也和筷子上的一样。不管时代之潮如何汹涌,只要是日本人都会默默地对精美的漆器产生欲望,使其成为他们日常生活中不可或缺的伴侣。因此,汁椀可谓日本饮食文化的精髓。如果每天都有一碗热腾腾的“汁”汤暖身,生活也会越来越红火吧。这次的飞弹春庆传统漆器便是在这样的理解下成形,以“汁椀”的形式将传统再度创新,为“汁椀”这种每一天温暖日本人心的器物开辟了新的道路。

——原研哉

内容简介

《椀一式》是一本介绍日本漆器的书。日本漆器有名的产地是飞驒春庆,其在日本的地位相当于景德镇在中国陶瓷界的地位。但在工业化发展速度日新月异的当下,日本的传统工艺的传承和创新也遇到了不少难题。一方面是传统手艺人的面临后继无人的尴尬,传统器具造型难以创新,大众对传统工艺价值的质疑;另一方面是设计师们对传统工艺望而却步,并不能将其信手拈入设计之中,究其缘由,则在于他们对于传统的造型经验性的理解之中。为了让日本设计师和传统手艺继承人一起解决这些困局,日本设计师协会邀请了日本当今具影响力的八位设计师与飞驒春庆传统手艺人一起设计制作了八套日用漆器餐具。传统的餐具造型并非来自设计师的精心设计,而是脱胎于离不开柴米油盐酱醋茶的日常生活,它的成型来自人们多年生产生活中所积累的经验及智慧。恰如由富含石灰的水滴所形成的钟乳之美中充满了时间的魔力,日常生活中人类无数的行为成为了孕育传统造型的无形之手。该书是中国读者了解日本漆器文化的重要参考书籍。日本设计师协会让设计大师和传统手艺人一起工作,一起探讨传统工艺的传承和创新问题的方法值得我们学习和借鉴。

作者简介

深泽直人,日本著名产品设计师,家用电器和日用杂物设计品牌“±0”的创始人,“IDEO”在日本的分部和SuperNormal工作室创始人,无印良品设计顾问。他曾为多家知名公司诸如苹果、爱普生、日立、无印良品、NEC、耐克、日本精工株式会社、夏普、steelcase、东芝等等做过产品设计。原研哉,日本中生代国际级平面设计大师、日本设计中心的代表、武藏野美术大学教授,无印良品(MUJI)艺术总监。

内页插图

目录

为生做日本人的我们所独享的“椀一式”日本设计委员会 原研哉

椀一式

几何之美 深泽直人

一对八栗 原研哉

透雕孔筷 岩崎信治

器宇轩昂的润红色春庆漆椀 川上元美

“艳”色 小泉诚

曲木之椀 黑川雅之

为春庆漆器添一幅画作 松永真

漆黑的森林 佐藤卓

对谈 小泉城× 佐藤卓

对谈 平松洋子× 原研哉

对谈 黑川雅之× 西田惠一× 泷村纪贵

重与箱

物尽其用的工具 深泽直人

双手搬运的神秘 原研哉

大日子里的重箱 岩崎信治

重箱两样 川上元美

圆与四角 小泉城

玉手箱 黑川雅之

我最喜爱的曲木器物 松永真

春庆小箱 佐藤卓

春庆漆器保管指南

后记

前言/序言

为生做日本人的我们所独享的“椀一式”日本设计委员会 原研哉

2008年3月,日本设计委员会向我提出设计新式生活用品的要求,以重新唤活设计中所采用的岐阜县高山市“飞弹春庆”传统漆器技法的魅力。成立于1953年的日本设计委员会是一家以启发社会设计力为己任的机构。长年以来,这个机构汇集了日本最有活力的建筑家,设计家及评论家,目前已有26位成员参与其中。该机构自发进行画廊运营,Good Design设计奖评选及策展等艺术活动,近期也开展了扶植日本传统产业的新项目。

但问题在于:设计师们对传统工艺望而却步,并不能将其信手拈入设计之中。究其缘由,则在于他们对于传统的造型经验性的理解之中。我们知道传统的造型并非来自设计师的精心设计,而是脱胎于离不开柴米油盐酱醋茶的日常生活,它的成型来自人们多年生产生活中所积累的经验及智慧。恰如由富含石灰的水滴所形成的钟乳之美中充满了时间的魔力,日常生活中人类无数的行为成为了孕育传统造型的无形之手。那么,也不难理解为何设计师们会在听闻日本设计委员会的要求之时,面对“飞弹春庆”这门传统技艺的创新挑战而犹豫不决的心情了。

但委员会成员们却对日常生活抱有浓厚的兴趣,他们之所以可以成为成功的专业设计师也得益于他们不同于人的着眼日常的洞察力和付诸实践的行动力。设计的器物如果可以成为日常生活的伴侣,即使面对传统漆器技艺的挑战,潜藏在设计师心中那一团热情之火也会愈燃愈烈,这可谓设计师不可抑制的本能反应。传统漆器匠人的共同作业也可弥补设计师在传统技艺方面的不足,使得这种传统在其设计上的体现成为可能,那么设计师接受漆器的挑战也成为了自然而然的选择。这样一来,设计师并非只是创作“形”式,更多的是作为将脱胎于古代生活的传统技艺引入现代生活并为现代人所欣赏的媒介。这样的设计也可重新唤起漆料这种已远离现代生活多时的传统材料的生命力,现代人也得以亲身感受传统漆器的魅力。

“椀一式”这个设计主题也是基于“日常”,其涉及的物件并非远离现代人生活的重箱(日式传统分层饭盒)或茶道用具,而是日常生活中最为常见的“汁椀[1](汤碗)”。如此一来,设计师也不必拘泥于传统造型,可以大胆地进行创作。日本人身边最为常见的漆器便是“汁椀”,那么与其最为相衬的餐具就要数“饭碗”了。再摆上一副筷子,呈现在托盘之上,这样便可成为“一式(一套)”。设计师这种设计巧心促成了整个设计主题的诞生。

如果是每天都会使用到的“汁椀”和“饭碗”,即使价格贵一点也想收入囊中是日本人都会有的普遍想法。基于这样的考量,我提议以“椀一式”作为点缀餐桌的工艺品的总称,为有经济能力的成年人提供新旧结合的审美物件。和陶艺界已经成功的“夫妻茶碗”概念一样,“椀一式”这种听似绵绵的辞藻中也有着深植于心的广告效果。

另外,为了漆器技艺的传承发展和产地区域健康的经济活力,设计如“汁椀”等使用人群最为广泛的日常用品也成为了必然之举。对于“飞弹春庆”漆器自身来说,这也为其提供了制作漆椀的良机,更是事关其未来传承发展的关键课题。“椀一式”的构思正是处于这样的目的,作为试金石应运而生的。

这样的创作理念吸引了深泽直人、原研哉、岩崎信治、川上元美、小泉诚、黑川雅之、松永真及佐藤卓,共计八位设计大师最终决定参与其中,他们潜心设计,与“飞弹春庆”制漆技艺迸撞出无以伦比的绝美火花。

本书后半部分转入“重与箱”的设计主题。我们在接受这项设计企划案之初,徘徊在脑海中的并非是对设计本身的重视,而是对如何以不一样的设计尽善尽美地展现飞弹春庆制漆技艺本身的绝妙。在箱(便当盒)的设计过程中,讲求简洁之美的造型因无法在设计本身上有所突破而成为了难题。设计师们普遍认为如果销路不好,那么问题不在造型设计,而在于设计者在设计过程中对消费者在实际应用中可能遇到的不便之所考量不足。这也是将“重与箱”与“椀一式”分为两章的原因所在。参与“椀一式”与飞弹春庆产生交集的设计师们将以个人的视角分享设计过程中的思量和抉择。

椀一式 飞弹春庆x日本设计委员会

汁椀是日常生活中每天都会使用到的漆器,它和饭碗一样,都是用手捧着,都会与双唇发生接触。汁椀的特别之处就在于它的边缘会直接入口,使用的人则享受热腾腾的汤汁。传统的日本饮食中一定会使用到筷子,而汁椀所使用的漆料也和筷子上的一样。不管时代之潮如何汹涌,只要是日本人都会默默地对精美的漆器产生欲望,使其成为他们日常生活中不可或缺的伴侣。因此,汁椀可谓日本饮食文化的精髓。如果每天都有一碗热腾腾的“汁”汤暖身,生活也会越来越红火吧。这次的飞弹春庆传统漆器便是在这样的理解下成形,以“汁椀”的形式将传统再度创新,为“汁椀”这种每一天温暖日本人心的器物开辟了新的道路。

值得一提的是在技术上支持设计师的并非飞弹春庆漆器的一般制作者,而是有着丰富经验的匠人。正是有了他们的协助我们才得以制作出如此成熟的产品,每一件都写满自信,他们也为日后的量产提供了强大的技术支持。“椀一式”这个企划最初的目的也在于将来自经验丰富的历史产区,以过硬的技术为保障而制作的漆器重新引入日本人的日常生活之中。

作为设计师的深泽直人、原研哉、岩崎信治、川上元美、小泉诚、黑川雅之、松永真及佐藤卓,曾多次造访飞弹春庆的原产地,对飞弹春庆的特征及制作方法进行询问和记录,制作过程中也不断地与当地手艺人交换意见。正因为他们的努力才得以制作出如此精良的漆器产品。同时精心选择适合与汁椀配对的饭碗作为一对,置于托盘之上,再配以筷子。这样,“椀一式”才得以以餐具套装的形式呈现在大家面前。

日文中“椀”与“碗”分别指使用木胎或瓷土制作而成的餐具或茶具。因此偏旁分别使用“木”和“石”以示制作材料的差异。(译者注)

用户评价

这本书简直是打开了新世界的大门,让我对日常生活中那些不起眼的器物产生了全新的认识。我原本以为漆器就是那种红黑相间的传统工艺品,直到我翻开这本书,才发现原来“椀一式”这个概念涵盖了如此广阔的领域。它不仅仅是在介绍制作工艺,更是在探讨器物与人、与生活之间的关系。书中对不同时期、不同地域漆器的风格演变描述得细致入微,从材料的选择、纹饰的寓意到日常的使用场景,都有深入的剖析。作者的文字功底非常扎实,既有学术研究的严谨性,又不失对美学的细腻捕捉。读完之后,我再看家里的任何一个碗碟,都会忍不住去思考它的“一式”是什么,它经历了怎样的历史沉淀。这本书不只是给专业人士看的,对于任何一个对生活美学、对传统手工艺感兴趣的人来说,都是一场视觉和思想上的盛宴。它让我开始留意身边那些被我们忽略的“器物哲学”。

评分说实话,拿到这本书的时候,我对“椀一式”这个说法还有点懵,但随着阅读的深入,我越来越佩服作者构建知识体系的巧妙。这本书的叙事结构非常流畅,它不是那种堆砌图片的图录,而是用一种非常生活化的视角,将冰冷的器物与火热的历史和人情味串联起来。比如,书中有一章专门讲了不同季节的“椀”该如何搭配不同的菜肴,这完全颠覆了我过去“一个碗吃所有”的认知。它让我意识到,器物的使用本身就是一种仪式感,一种对生活品质的追求。书中的图片选取也极为考究,高清晰度的细节展示,让人仿佛能触摸到漆面的温润触感。我特别喜欢作者在讨论修复工艺时所流露出的那种敬畏之心,那是对手艺人几代人智慧的尊重。这本书读起来不累,但后劲十足,每次合上书本,都会引发我对自己生活方式的深思。

评分这本书给我带来的最大启发在于对“功能性美学”的重新定义。我们常常赞美艺术的美,却忽略了那些每日相伴的实用物品所蕴含的巨大美学价值。作者通过“椀一式”这个切入点,成功地论证了器物的美并非空中楼阁,而是扎根于其使用目的和材料特性的完美结合。书中那些关于漆器“手感”和“温度”的描写,极其精准地捕捉到了木胎与漆层带来的独特触觉体验,这是任何二维图片都无法完全传达的。我特别欣赏书中对“不完美之美”的推崇,那些经年累月的使用痕迹,在书中被提升到了工艺的延续性层面,这非常具有人文关怀。读完后,我不再只是“拥有”一件器物,而是开始与它“共处”,去理解它如何适应我的生活节奏,如何成为我生活叙事的一部分。这是一本真正让人学会“慢下来”欣赏细节的宝典。

评分如果用一个词来形容这本书的阅读体验,我会选择“沉浸式”。作者的笔触如同细腻的丝线,将漆器的历史脉络织成了一幅宏大又精妙的图景。我印象最深的是书中对不同地区漆艺流派的对比分析,比如九州的沉稳厚重与关东的轻盈灵动之间的分野,那种差异不仅仅是技法的不同,更是地域文化性格的投射。这本书的知识密度非常高,但阅读起来却丝毫没有晦涩感,这要归功于作者对专业术语的恰当解释和类比。它成功地让一个对漆器仅有皮毛了解的爱好者,迅速建立起一个完整的知识框架。我已经开始用更挑剔的眼光去审视我收藏的一些老物件,试图从中找出书中提到的那些微妙的“印记”。这本书绝对值得被反复阅读和品味。

评分这本书的装帧本身就体现了一种匠人精神,精装的质感拿在手里沉甸甸的,油墨的散发出的味道都让人感到愉悦。我一直认为,关于“器”的书,其本身的呈现方式也必须是精品,这本书完美地做到了这一点。内容上,我主要被它对“日常”的挖掘所吸引。它没有把漆器仅仅放在博物馆的玻璃柜里供人瞻仰,而是将它们请回了我们的餐桌,厨房,甚至卧室。书里描绘的那些因为长年累月使用而留下的细微划痕和包浆,比任何华丽的辞藻都更有说服力,它们讲述的是“时间”的故事。这种将高雅艺术拉回日常的努力,是我在其他同类书籍中很少看到的。对我而言,它更像是一本关于如何优雅地“生活”的指南,漆器只是载体,探讨的内核是对生活细节的把握。

评分讲解很详细,大开眼界了。纸质很好!值得购买!

评分设计师必看,推荐

评分不错~~~~~~~~~~~~

评分逼格很高,当然我也喜欢日本餐具

评分椀一式,手边的漆器(精装),很棒的书,写作很用心,诚意很足,有空时好好研读,收获很多。

评分好评

评分讲解很详细,大开眼界了。纸质很好!值得购买!

评分太美了。讀原研哉,如遇老友。翻譯和出版社換了。還好,第一印象不壞。

评分一直喜欢元研哉

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![歌剧欣赏十八讲 [18 Opera Lectures] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/10865539/722b248d-c4c9-444c-8c86-726160764c66.jpg)

![江晓原科幻电影指南 [A Guide Sci-fi Films] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11763186/55f69bc6N5948c4f4.jpg)