具体描述

产品特色

编辑推荐

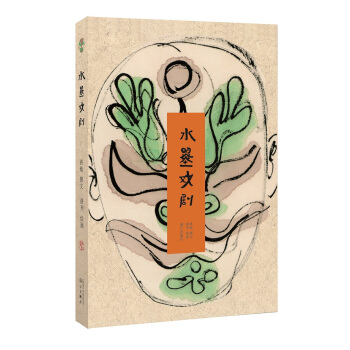

适读人群 :大众 艺术爱好者 洛地是当代著名民族文艺及文史学者,对戏剧和戏曲的认识自成体系,是深受戏剧和音乐研究界敬仰的前辈。洛齐则是才华横溢的当代艺术家,驰名国际。文字上,这是一本真正做到了深入浅出、雅俗共赏的中国传统戏剧艺术的普及读物;绘图上,百余幅精美的水墨画插图,是洛齐先生以皮影和脸谱等为灵感源泉的原创艺术作品。父子珠联璧合,文图相得益彰,为喜爱戏剧艺术和古典文化的读者贡献了一本有戏感和内涵的大家小书。

与单色印刷的平装本同步上市还有本书的手工特装本,四色印刷,锁线裸脊加函套,采用极有创意的装帧方式,一本书里包含着重重惊喜,等待着读者参与。优惠购买手工特装本《水墨戏剧》和相关产品,请关注两江物语微信平台,将有精美礼品赠送。

内容简介

本书是戏剧专家洛地先生所著的关于中国传统戏剧的入门导读书,是真正做到了深入浅出、雅俗共赏的一本戏剧艺术普及读物。作者以“观众是戏剧的上帝”这一传统戏剧的根本出发点为核心,从点戏、说破、虚假、团圆四个方面着手,将中国传统戏剧的基本特性和美学追求完整、深入地展现在读者面前,行文既言简意赅、透彻精辟,又生动诙谐、令人捧腹,读来妙趣横生、启发无穷,完全能激发起普通读者对我国传统戏剧的好奇与热情。锦上添花的是,本书配以百余幅精美的水墨画插图,是艺术家洛齐(洛地之子)以皮影艺术为灵感源泉的原创作品,文图相得益彰,从内容到形式都堪称一本优秀的大家小书。

作者简介

洛地,我国当代著名民族文艺及文史学者,浙江艺术研究院研究员,中国音乐家协会会员,中国戏剧家协会会员。曾任文化部首届振兴昆曲指导委员会副秘书长,中国戏曲音乐学会副会长;获文化部学术贡献奖、浙江音乐家协会终身奖等。著有《词体构成》《词乐曲唱》《洛地戏曲论集》《戏弄?戏文?戏曲》《说破·虚假·团圆——中国戏曲艺术表现三维》《昆——剧·曲·唱——班》《戏曲与浙江》《戏剧音乐类种》《周传瑛艺术生涯六十年》及《洛地文集》5卷,文史、戏剧、词曲、音乐诸多方面的学术研究论文百余篇;主编《中国戏曲音乐集成·浙江卷》。

洛齐,1960年生于杭州,任教于中国美术学院。现生活工作于杭州、米兰、里斯本。意大利亚太艺术委员,亚非&地中海国际当代艺术展委会主席,曾获意大利佛罗伦萨美迪奇国际艺术奖,首届美术文献提名奖。著有《洛齐·绘画的字迹》《洛齐·诗歌》《中国行为摄影》《书法主义》《书法主义文本》等,作品载入《1949—2000新中国美术史》《中国当代美术20年》《蒙德里安在中国》《现代水墨二十年》《洛齐在米兰薄邱尼厅》《1993—2014洛齐:无言之诗》《90年代以来中国先锋摄影》《中国书法现代史》等重要美术文献。作品展览于法国卢浮宫、意大利公爵宫、美国华盛顿国际展览中心等重要艺术机构;代表作品被美国波士顿大学瓦利克美术馆、瑞典马尔默现代美术馆、瑞典隆德大学、卢森堡国家画廊、荷兰驻中国大使馆、法国驻香港总领事馆、丹麦诺和诺德艺术中心等世界各地文化机构以及苏利文、李嘉诚等私人收藏。

内页插图

精彩书评

洛地先生是一位戏剧研究专家,他做很深很深的理论研究。但是,这本书的出版,却是为了培养我们戏曲的观众、戏曲的爱好者,因为,这本书写得很生动,很有趣。它不是在枯燥地谈论我们的戏曲理论,而是非常生动地、用人生经验来跟大家交流谈心,让你知道我们戏曲的奥秘、艺术的魅力到底在哪里。

——著名戏曲理论专家李晓

洛地先生是一位对于中国戏曲尤其是昆曲艺术具有开创性贡献的理论家和历史学家,洛齐先生的艺术则从上世纪90年代开始进入西方国家并且非常成功。从洛齐的艺术线条中,我们可以看到通俗的关于艺术的全球理解:“民族的就是世界的。”洛齐对我国传统戏剧、水墨画、书法的理解、研究的深度,与他出生成长的环境是密不可分的。洛地与洛齐父子的文化传承,是典型的中国文化样式,这使得《水墨戏剧》成为一部杰出的作品,不可能复制,历史不再有这样的机会和可能。

——中国艺术研究院戏剧研究所研究员宋波

洛地先生的《水墨戏剧》,写法很通俗,对一系列理论问题的思考却很深入。读读洛地先生的书,回顾前数百年中民族戏剧以谁为“上帝”和怎样伺候它的“上帝”,从而更深一层总结民族戏剧在过去时代中发展兴盛的根本经验,应该是很有益处的。

——路应昆(中国传媒大学教授,著名戏曲理论学家)

我父亲在写这本书的时候,他通过一些故事性的东西,很活泼的内容,后来将话题引到一个戏剧的关键点上,把戏剧的灵魂给概括了出来。通过一个铺垫、剧本、台词、对话,最后归结到一个戏剧的灵魂。

我想《水墨戏剧》本身是一本跨界的书,戏剧跟水墨画,它们两个本身是比较难融合在一起的。虽然是同一个文化主题,其实是两个不同的平台。这本书,从我个人来讲,至少是有四十年的经历在里面。我想用一种方式跟我爸爸靠近,跟他有一种文化上的传承。希望《水墨戏剧》拿到书店的时候,让人家感觉是一个全新的、不同一般的书。

——《水墨戏剧》绘画作者、装帧设计者,当代著名艺术家洛齐

洛地先生是一位民族音乐学的研究者,他同时又是一个文史研究方面的专家,对中国的戏曲有着非常精深的了解,但同时又对中国观众有着很深的了解,知道怎样把中国戏曲当中的精深和唯美精神传递给一般的读者。这本书中所谈的点戏、说破、虚假、团圆,很精准地点中了中国戏剧中美学特征的那些穴位。

洛齐既是绘画作者,又是设计者。把中国戏剧的东西通过水墨的形式来加以表现,这是非常有趣的一个尝试。我们看到这本书的封面,是一个戏剧的脸谱。大家可能看过各种各样的戏剧脸谱,非常图案化,装饰性非常强。但是在洛齐笔下的这个脸谱实际上是很生动的,它有着线条的美感、水墨晕染的效果。

这是一本有时间长度、文化厚度和情感浓度的书,一本有着大气象、大智慧的小书。

——资深出版人、艺术评论家徐明松教授

当我拿到这本样书的时候,我是充满惊喜的。它真的很漂亮,我没有想过,写昆曲还能写成这样。你们知道戏剧的结尾一道关卡是在哪里吗?不是编剧,不是导演,也不是演员,结尾一个完成它的人,是所有的观众。而这本书,恰恰就保留了一种戏感。所以,当我拿到这本书的时候,我肃然起敬。

我想说,它一定是一本能够让你一见钟情的书,因为它的形式能够满足你的审美;它也一定是一本能够让你久处不厌的书,因为它是有哲思的书;并且,这是融合了所有的匠心、信仰和生活仪式的书,这就是中国的传统文化可以带给你们的。

一个年轻的后来人,在这本书里看到了中国文化的家学传承,看到了两代人对于美感生活、质感精神的追求。哪个时代都不缺聪明人,这本书有一种视角与心态的平易近人,我想,光平易近人四个字,就值得对洛家的两位先生肃然起敬。

——上海昆剧团导演俞鳗文

目录

前记点戏

说破

29 说破

38 剧前传概

46 自报家门

53 自我表白

67 当场展现

100 预示后事

108 说破“说破”

虚假

140 时空虚假

170 程式虚拟

186 衍化·技艺化

199 以一概全

236 传奇传奇,越传越奇

团圆

后记

用户评价

坦白说,我对艺术理论类的书籍一向保持着谨慎的态度,因为很多时候它们读起来像是在云端漂浮,缺乏接地气的实在感。然而,这本书的叙述方式却出乎意料地平易近人,却又不失学术的严谨性。作者的文字功力非常扎实,他仿佛是一位技艺高超的导游,领着我们穿梭于历史的长河与艺术的殿堂之间。他很擅长用生动的例子来阐释抽象的理论,比如通过描述某位老艺术家的一个特定手势,来解释一种几百年前就形成的表演规范是如何被时间打磨和沉淀下来的。读起来一点也不枯燥,反而充满了探索的乐趣,像是在解开一个又一个等待被揭示的文化密码。对于一个对艺术史抱有浓厚兴趣,但又害怕晦涩术语的普通读者来说,这本书的平衡把握得恰到好处。

评分这本书最让我震撼的,是它对于“时间感”处理的哲学深度。水墨讲究的是瞬间定格与气韵的绵延,而戏剧本身就是时间的艺术,是生命在舞台上被浓缩和放大的过程。作者是如何将这两种截然不同的时间维度进行巧妙缝合的呢?书中对于舞台调度和场景转换的描述,常常让我产生一种“慢动作”的视觉效果,仿佛时间被拉长了,每一个动作的起承转合都能被清晰地捕捉和品味。这种“慢下来”的阅读体验,在快节奏的当下显得尤其可贵。它迫使我放慢自己的思维节奏,去体会那种“此中有真意,欲辨已忘言”的境界。这种对内在节奏的捕捉和重塑,是这本书给我带来的最宝贵的精神财富。

评分我必须指出,这本书的结构安排体现了作者极高的逻辑思维能力。它并非简单地按照时间顺序或者流派来罗列,而是构建了一个多维度的分析框架。每一章节都像是一个精密的齿轮,彼此咬合,共同推动着对“水墨戏剧”这一概念的深入阐释。读者可以从不同的入口进入,无论是对某一特定剧种的兴趣,还是对视觉美学的探究,都能找到对应的切入点。更难能可贵的是,作者在阐述复杂理论时,总能保持一种谦逊而开放的姿态,不断提出新的问题而非给出僵硬的结论。这使得整本书充满了活力和思辨性,读完之后,我的脑海中留下的是一连串新的疑问和更广阔的思考空间,而不是被填满的知识点。这才是真正优秀的作品所具备的特质。

评分这本书的装帧设计简直是视觉的享受,纸张的质感拿在手里就让人感到一种沉甸甸的、踏实的古典美。封面上的留白处理得恰到好处,仿佛一幅徐徐展开的水墨画卷,让人一瞥之下就能感受到那种东方特有的含蓄与韵味。我特别喜欢它排版的细节,字体的选择既有现代的清晰度,又不失传统韵味,阅读起来非常舒适,眼睛不会有任何疲劳感。光是翻阅这本书,就如同进行了一次心灵的洗涤。我甚至会花很长时间,只是摩挲着书页的边缘,想象着那些关于笔触、墨色和舞台光影的交织。这种对实体书的极致追求,在如今这个电子阅读盛行的时代,显得尤为珍贵。它不仅仅是一本书,更像是一件值得收藏的艺术品,无论是放在书架上还是在手中品味,都能带来由内而外的满足感。这种对形式的尊重,往往预示着内容也必然是经过精心雕琢的。

评分我最近沉迷于探索不同文化艺术形式之间的跨界融合,这本书无疑为我打开了一扇全新的窗户。我原本以为戏剧与水墨,两者之间的关联可能仅仅停留在舞台布景的意境营造上,但深入阅读后才发现,这种结合远比想象的要深刻和复杂。作者对于传统戏曲的观察是极其敏锐和独到的,他没有停留在简单的元素堆砌,而是深入挖掘了戏曲表演中那些转瞬即逝的身段、眼神和气息,如何能够被转化为类似水墨画中“气韵生动”的表达。特别是书中对某些经典桥段的剖析,那种运笔如飞、墨分五色的比喻,让我重新审视了舞台上那些看似简单的动作背后所蕴含的巨大张力。这让我开始思考,那些看不见的“留白”在戏剧表演中究竟扮演了怎样的角色,它与水墨画的“计白当黑”有着怎样的异曲同工之妙。

评分好东西,适合我看。

评分比较独特

评分书已经收到,但是买太多本了,还没有开始看?

评分还蛮期待此书的 还没读

评分快递很快,是正品,很好

评分参加了京东双11的活动购买的,非常好。京东的物流啊,送货很快,双11这么大的流量都没延时,京东的客服团队就差多了,一个个机械性的回复,问了半小时还没答复。

评分这本没有损伤,但没包装保护

评分挺好质量的书,囤来慢慢看

评分建议建议大家买精装版的,精装版装帧的非常漂亮。建议建议大家买精装版的,精装版装帧的非常漂亮。建议建议大家买精装版的,精装版装帧的非常漂亮。建议建议大家买精装版的,精装版装帧的非常漂亮。建议建议大家买精装版的,精装版装帧的非常漂亮。建议建议大家买精装版的,精装版装帧的非常漂亮。

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2025 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有