具体描述

产品特色

编辑推荐

一本以《生生》为名的书,却包含很多的死亡。

十二种手工艺、十五位匠人讲述的三十三个故事,不是对“匠人精神”的称赞褒奖,而是匠人作为“人”的真实叙述。是人就会有思想,有感情,有个性。影响和造就这些的可能是一个人、一件事、一段经历。有不少人提到了见证过的,守护着的或者即将面临的死亡。李长声先生在序言中用 “满纸哀伤”形容这些匠人的故事,的确。但是这些哀伤并不冰冷。相反,它们像这个时候的大地,是温暖的,等待孕育新生的希望。

“生”的背后有“死”的衬托,“生”会更鲜活;有了“死”的铺垫,才更要好好珍惜“生”。这“生”,如作者所说,是生活,是生命。

内容简介

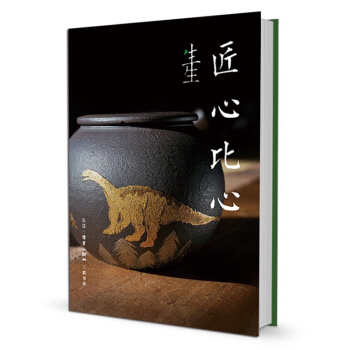

一年、三百六十五天的准备;一个月,三十天的深度采访;十二个行业、十五位匠人的三十三个故事终成一本《生生·匠心比心》。

生是生活,可以平淡如水,可以波澜壮阔;生也是生命,可以片刻永恒,可以转瞬即逝。《生生·匠心比心》从日本手工艺出发,讲述工艺之美在生活面恰到好处的体现。通过对东京银器、九谷烧、日本雕金、和纸、备前烧、轮岛漆器、万古烧、井波木雕、江户版画、高冈铜器、宫岛木雕、大阪唐木匠人的深度采访,将他们坚持创造作业的生活感悟展现出来。其中故事部分采用第一人称手法,尽量还原每一位匠人的语言习惯,搭配207幅精美彩图,生动呈现这些故事含有的寂寞、疑惑、坚持、感动,更直观、真实地体现人与技艺的情感。

作者简介

王逸杰,“八零后”独立撰稿人。简简单单生活;认认真真写作。偶尔填词写诗做导演,代表作有独立短片“当众孤独”系列。

精彩书评

读这本《生生·匠心比心》,一则则关于手工艺的故事,仿佛让人触摸到一位位工匠的心。

——李长声(旅日作家、日本出版文化史研究专家)

清晨一口气读完它竟是一次莫名的享受:好像飞临工房聆听匠师心语,又跟随他们的脚步进入真实时空体悟精湛技艺传承的喜悦。

——唐薇(清华大学美术学院教授)

匠人之心,不惟器,超yue技艺;有情,有爱,如生命之生生不息。

——李鸿谷《三联生活周刊》主编

《生生·匠心比心》让守护,成为每一个人的故事。“匠心”不单是技艺的,而是“把生命和灵魂”融入作品中。刚刚才读了2位匠人的故事。读后落泪,感动人心。特别推荐。

——蓝莉

我是一个喜欢“器物”的人,甚至说是贪恋,总羡慕“有一技之长”能将脑子里的结构,或者某种爱通过手承载在器物上表现出来的人。用心可谓“匠心”。“手工艺品的价值绝对不等 同于技艺的难度,唯有匠心们凝心聚气的工作本身才是其价值的真正体现”,朴实的故事,却真挚。

——小林静子

目录

序(李长声)…………可敬匠人心

第一章…………万古不易(万古烧)

第二章…………东京银谷(东京银器)

第三章…………赤子心性(九谷烧)

第四章…………留住故事(江户版画)

第五章…………新旧共存(高冈铜器)

第六章…………木已成舟(井波木雕)

第七章…………滋味在身(轮岛漆器)

第八章…………神的遗物(宫岛木雕)

第九章…………仰望永恒(日本雕金)

第十章…………最后坚持(大阪唐木)

第十一章…………水木清流(和纸)

第十二章…………心有山海(备前烧)

跋(王逸杰)…………每一种生生

精彩书摘

祭树

因为地理环境的优势,轮岛从不缺木材,轮岛漆器之所以著名,正是因为轮岛漆树的漆质量上乘。随着时代发展,漆树越来越少,纯正的日本漆越发昂贵,价格一度高出进口漆六到七倍。很多地方除了寺庙或官方指定的项目外,已开始增量使用越南、中国等地的进口漆了。在轮岛,野生漆树屈指可数,还好存有农户自己栽种的漆树园可供提取。

伊藤是职业供漆人,每年6 ~ 10月在深山里割漆,其余时间游走于越南、中国云南等地,建立其他的原料渠道,我们家所用的漆均由他提供。伊藤为人正直、性格开朗,做事常一根筋,所以除去工作接触外,我与他也有些交往。

10月初,我接到伊藤电话,邀请我同他去参加一个森林聚会,说是因为今年漆量不错,为了感谢漆树对我们的庇佑与支持而举办。“像你这种大量用漆的家伙,真该心怀感激地一同前往才是啊!”刚好最近交完一批作品,正打算休息几日,被他这么一说,便头脑一热答应下来,约好妻子同行。

出发当天,伊藤早早开车过来,顺路买了一大堆香烛贡品,煞有介事的样子。我想起自己背包里妻子准备的饭团和便当,突然有些不好意思。途经沿海公路,打开车窗吹了吹海风,一阵远足的喜悦泛上心头。轮岛漆器近年来追求生活化、品质化两条线发展,加之沉金、莳绘等顶尖工艺除去几位 “人间国宝”外,还未出现手艺突出的后人,我这种“基础刷漆匠”的工作就变得更加繁忙,少有机会出门“放风”。几个转弯过后,伊藤将车驶入林间,大约十分钟后到了只能步行的地方。一直怀抱“短途旅行”心态的我,也渐渐收起了欢快明朗的心情。

同行两辆车,除去我和妻子,其余都是依靠卖漆为生的村民,越接近漆树林,大家神色越凝重,仿佛要去的是一片未知的森林而非他们平日工作的场地。当漆树真正出现在我面前时,震撼的画面让我一时间湿了眼眶。回望妻子,早已泪流满面。一棵棵漆树整齐地排列着,它们身体上全是一道道横纹切口,残余的漆液从树干中滴出,努力修复着已有的伤口。伊藤介绍说,刮漆一般分为“死刮”与“养生刮”,“死刮”是指一年内迅速取材,将一棵树用尽到死,因漆树的自然反应,快速砍倒后,它的 “子女”经仔细护养能迅速长成,这样资源不会枯竭,且经济价值更高,他们一般采用的都是“死刮”。也就是说,现在我们眼前这些伤痕累累的漆树即将死亡,从它们存在过的地方,将长出它们的后代,如此轮回。平日里,刷好一只碗,大概需要30克的漆,若大规模作业,需要这些漆树流多少血啊!

祭祀活动在伊藤另一名朋友的指引下开始,大家用拜神的方式完成了庄严的仪式,看着这一棵棵漆树,我暗自发誓,一定要加倍认真对待每一次作业,绝不浪费一滴漆。感谢大地之神创造了如此神圣的物种,感谢每一棵漆树无私的奉献!正因它们,轮岛漆器才得以越发受瞩目,我们才能拥有此刻的生活。

回程车上,大家都沉默不语,伊藤拧开收音机,传来一首古老的歌谣:“古いアルバムめくり / ありがとうってつぶやいた / いつもいつも胸の中 / 励ましてくれる人よ??”(翻开泛黄的旧相册 / 轻声呢喃着谢谢 / 感谢一直存于心中 / 给予我鼓励的人)

……

前言/序言

可敬匠人心 序

我们中国人自古为日本的手工艺点赞。例如宋人欧阳修的《日本刀歌》说它“风俗好”“器玩皆精巧”,又如清末黄遵宪有《日本杂事诗》,夸日本人做工:“雕镂出手总玲珑,颇费三年刻楮功。鸾竟能飞虎能舞,莫夸鬼斧过神工。”这位黄兄可算是哈日的元祖。手工艺早已被冠以“传统”二字,我们也不会作诗了,点赞却依旧,听取蛙声一片。

点赞之余,读这本《生生·匠心比心》,一则则关于手工艺的故事,仿佛更让人触摸到一位位工匠的心。“匠心”不单是技艺的,万古陶“醉月陶苑”第三代,夫烧陶,妻彩绘,妻说:“我的每个作品都是献给我先生的,我把我的生命和灵魂都画上去了。”寒舍也用着万古陶砂锅,也有一个“蚊遣豚”,并不用它驱蚊,只是觉得猪的造型很好玩,读罢油然生出了将心比心的感动。

雕金的大槻师傅说:“简单并坚持便能做出最好的东西。”同样做雕金的鹿岛师傅说:“手工艺品的价值绝不等同于技艺的难度,唯有匠人们凝心聚气的工作本身才是其价值的真正体现。”

所谓传统手工艺,内涵是具有代代相传的历史,需要熟练的技术,手工制作的日常用品。国家指定的传统手工艺品有二百余种,本书采访了陶瓷、银器、版画、铜器、木雕、漆器、雕金、和纸等。既为传统,源头必久远,漆器甚至能上溯到原始的绳文时代,但实际上所有手工艺在发展过程中都几经兴衰。尤其是明治维新,一门心思西方化,毁之唯恐不及。战败后重振经济,乃至跃居为世界老二,这才恢复民族自信,1974年制定“传统手工艺品产业振兴法”。富了要出门,全民旅游,不少传统手工艺作为到此一游的纪念品复兴。

“传统”这两个字也像是一顶大帽子,一旦被扣上就不易革新。维持传统本来靠手艺人的顽固,而国家予以保护,往往不过是帮着守旧。至于发展,则多是向艺术提升。各地经常举办“匠人展”“传统工艺品展”,琳琅满目,好些已不是产品或制品,而是“作品”,价格昂贵,首先就违背了传统手工艺品的定义,即日常生活中使用。须田师傅说:九谷陶做出来是用的。手工艺品属于民间,属于生活,生命在于用。

工匠的故事很感人,却也满纸哀伤,他们忧虑传统手工艺的前途,甚至很绝望。据说京都有六百多家创业百年以上的老店,例如二百四十年的佛具店,一百五十年的制伞店。不过分追求规模,经营的重点置于可持续性,像牛涎一样细而长。现代大企业的技术如京瓷的陶瓷技术出自清水陶等制陶,岛津制作所的镀金源于佛坛工艺。然而,代表京都的清水陶1980年前后有六百来家,已减少到三分之一,而佛具行业今后十年将减少一半,因为愈来愈多的人家不摆设佛坛。

各地手工艺很多是江户时代为振兴当地产业而兴起的,例如高冈铜器四百年,然而四津川师傅说:媒体说高冈铜器如何知名,但工匠们知道,用心制作美轮美奂的东西受到赞扬,却换不来更多改善生活的价值。轮岛漆器好像最兴旺,在人口不足三万的轮岛市大约有三千人从业,分工合作,各家有各家的专长。中滨家从事上漆,但轮岛的漆树越来越少,转而使用价廉的进口漆,传统的成色在改变。唐木指东南亚产的紫檀、花梨等木材,制作唐木家具的伊藤师傅说:“在日本传统手工艺协会里,大阪唐木这一分支仅存九人,现在基本没有什么订做的活儿了,只能靠修理旧家具维持。失望和莫名其妙的希望总是并存的,从小就看着这些木头长大,不忍心它的百年历史在我这一代结束。”

最严重的问题是后继无人。银器匠泉师傅年轻时偶然被一本关于金属的书吸引,走上了制作银器的人生,他无法让儿子非继承不可,儿子也有被其他书吸引的自由。制作和纸的吉田师傅也犯愁,远在东京发展的儿子对家业毫无兴趣。九谷陶的寺前师傅年高八十几,庆幸儿子辞去上班族的职务,回乡当第四代传人,但儿子年将六十,能传承祖辈百余年蓄积的高超技能吗?备前陶的延原师傅没有将自己的技法与风格传给下一代的想法,只希望有生之年能完成自己想制作的东西,通过使用者流传下去。由于日式建筑越来越少,井波木雕行业式微,工匠或另谋出路,或转向个人艺术创作。前田师傅自豪年高八十五仍做着木雕师,不求这个行业再创辉煌,只盼能源远流长。浮世绘的高桥师傅期望明天一觉醒来,江户版画会再次站在世界艺术的中心,拥有万千拥护者。但愿师傅们美梦成真。

京都一些手艺人为了活下去,或者为了手工艺传统,2016年搞了一个计划,和法国设计师联手开发能卖到海外的商品。工匠以技艺为傲,不顾及价格,或许也造成有价无市。年老的日本师傅给年轻法国人表演涂漆,不无得意地告之还要涂几十遍,老外们看着亮得像镜子的漆器惊诧:天哪,费工耗时成本高,而且看不出是木头做的了。

黄遵宪诗中的“刻楮”是一个典故,说的是宋国有个工匠为国君用一块玉雕刻楮树叶,费时三年才雕成,连叶子的绒毛都毕现,混在一堆楮叶中难辨真假。可见咱们祖上也工巧,欧阳修认为日本的技艺是徐福带过去的百工所传。古时候百家争鸣,什么事情都莫衷一是,列子对刻楮就不以为然,说:“使天地之生物,三年而成一叶,则物之有叶者寡矣!”

李长声

用户评价

坦白说,这本书的耐读性超出了我的预期。我通常习惯于读完一遍就放入书架,但对于这本,我忍不住想要进行第二次、甚至第三次的重读。每一次重读,都能从中发掘出初读时未能察觉的伏笔或者更深层次的意象。作者似乎在文字的缝隙中埋藏了许多惊喜的线索,只有当你的阅历和心境发生变化后,才能真正领悟到那些隐藏的深意。它不仅仅是一个故事的记录,更像是一部可以伴随人成长的作品。它教会我如何用更宽广的视角去看待那些历史的必然与个人的选择之间的复杂关系,这种长久的影响力,是衡量一部优秀作品的重要标准,而这本书无疑做到了。

评分初翻开这本小说时,我其实有点担心题材会不会过于沉重,但读下去才发现,作者在探讨深刻主题的同时,也注入了大量的温暖和希望。那种在困境中依然坚守信念,在绝望中寻找光明的精神力量,特别能感染人。我尤其喜欢作者对于小人物命运的关注,那些看似微不足道的角色,却在关键时刻展现出惊人的力量和光辉。他们的挣扎、他们的坚持,让我看到了平凡生活中的伟大。这本书的情感基调处理得非常成熟,它不回避人生的复杂性,也不刻意制造廉价的感动,而是用一种近乎冷静的笔触,描绘出人性的真实面貌。读完之后,心中留下的是一种久久不能散去的、对生命本真的敬畏感。

评分这位作者的语言风格简直就像一位技艺精湛的音乐家,音符的排列组合充满了灵气和韵律感。他的遣词造句既有古典文学的韵味,又不失现代语言的鲜活,读起来朗朗上口,却又字字珠玑。我常常会因为某个精妙的比喻或者一句振聋发聩的总结而停下来,反复默读几遍,细细品味其中蕴含的深意。这本书的对话部分更是精彩纷呈,每一个角色的声音都是如此独特,完全不需要作者标记“谁说”,读者仅凭对话的语气和内容,就能准确分辨出说话者是谁,这充分体现了作者在塑造角色声音上的高超技巧。整体阅读体验,就像是在品鉴一件打磨了无数次的艺术品,每一个细节都闪烁着匠人的光芒。

评分这本书的文笔实在是太细腻了,每一个场景的描绘都仿佛触手可及。作者对于人物心理活动的刻画更是入木三分,让我这个读者在阅读过程中仿佛也成了故事中的一员,跟着主角们的喜怒哀乐起伏不定。尤其是在描绘角色之间的情感纠葛时,那种克制而又深沉的爱恋,让人读了心里暖暖的,又带有一丝丝的揪心。我特别欣赏作者在叙事上的节奏感,时而娓娓道来,细细品味;时而又陡然加速,引人入胜。这种张弛有度的叙事方式,让整个故事的阅读体验充满了惊喜。而且,书中的一些哲理性的思考,也常常让人读完一个章节后需要停下来,细细回味一番,它不仅仅是一个故事,更像是一次对人性和情感的深刻探讨。那种对生活细微之处的洞察力,真的让人赞叹。

评分这本书的结构设计堪称一绝,层次分明却又不失流畅。作者巧妙地运用了多线叙事的手法,将几条看似独立的故事线,在关键时刻汇集到一起,那种豁然开朗的感觉,实在是太棒了。我常常在猜想接下来的发展,但每一次的猜测似乎都只是触及了冰山一角,真正的精彩总是在意想不到的地方爆发出来。书中对于环境和背景的描绘,也极为考究,那种地域特色和时代氛围的营造,让人感觉非常真实可信。读起来有一种沉浸式的体验,仿佛穿越到了书中的世界。而且,作者在处理一些历史或文化背景的细节时,也展现出了扎实的功底,既没有生硬的知识灌输,又让读者在不知不觉中接收到了丰富的信息量。这种将知识性与趣味性完美结合的写作手法,是很多作家难以企及的。

评分外观好评,不过还没看,内容不知如何

评分京东一如既往的好,物流快,希望一直保持

评分在京东买了无数本书,现在不用去书店了,又便宜又方便。

评分京东采购,值得信赖!

评分还没有看完。

评分内容丰富多彩,配图很美,值得一看

评分不错的书,活动很给力……………………

评分信赖京东,品质保证,老客户。购物只选京东,划算,物流到家,又快。

评分只能说这书拿在手里也太给力了,买来收藏简直完美

相关图书

本站所有内容均为互联网搜索引擎提供的公开搜索信息,本站不存储任何数据与内容,任何内容与数据均与本站无关,如有需要请联系相关搜索引擎包括但不限于百度,google,bing,sogou 等

© 2026 book.coffeedeals.club All Rights Reserved. 静流书站 版权所有

![肥猫艺术课:有猫的名画才是真迹,你们人类不懂艺术! [Fat Cat Art] pdf epub mobi 电子书 下载](https://pic.windowsfront.com/11958045/57ac513bN76f2b5c7.jpg)